引文|一座差点消失的档案室

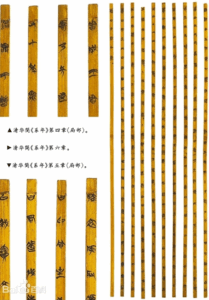

在南方的某个潮湿午后,

一堆竹简静静躺着,

泥土的气息还未散尽,

字迹在光下若隐若现。

它们被人收起、转手、定价,

被视作一批“古董”,

没有人知道——

那其实是两千多年前,上古先秦的记忆。

2006 年冬天,香港文物市场。

一批战国竹简正在流转,

没有确切的墓葬来源,

也没有人在意它们的文字。

两年后,清华大学的学者抵达香港。

他们认出,那不是古董,

是被尘封两千三百年的国家档案。

那年,他们动用了几乎所有经费与关系,

从香港文物市场抢救回约2500枚竹简。

有的完整如初,

有的断裂成粉,

有的泥土未干,墨迹仍在。

竹简的内容宽广得惊人——

经、史、巫、医、数、相马……

一个被遗忘的文明秩序在竹上重生。

学者们花了十几年,

陆续整理出——

一座被遗忘的文明档案馆:

- 《尹诰》《尹至》《保训》——三代“书”与册命文书的原貌,校正文献系统

- 《系年》《越公其事》《五纪》——自西周起至战国的编年与国别史,补正传世记载

- 《楚居》——楚人的祖先谱系、迁徙路线与立国记,完成楚国的“正名”

- 《算表》《筮法》《四时》《司岁》——先秦数学与天文历法、占筮制度的术数体系

- 《大夫食礼》《周公之琴舞》《五音图》——礼制操作与乐理图式与的文本

- 《祝辞》《赤鹄之集汤之屋》——巫辞咒语与方技片段,保存日常与非常时刻的古老应对之道

还有《尚书》的更早版本与佚文等,

以及许多失传两千年的古书……

那不是博物馆的陈列,

而是一座从时间深处重启的——档案室。

这次我们只推开其中的两扇门。

第一扇门,通往《系年》。

它记下从西周初年至战国前期的诸多史事,

告诉我们——历史如何被改写。

第二扇门,通往《楚居》。

它记录楚人先祖的迁徙与立国,

告诉我们——根从何处生,不由他人定义。

为什么选这两篇?

因为在《系年》里,我们看到——

记忆比思想更脆弱。

思想可以重生,

但历史一旦被篡改,

真相就可能永远埋没。

而在《楚居》里,我们读到——

根的意义。

中原可以说楚国是“蛮夷”,

但楚人自己记得:

我们有祖先,有土地,

也有不必向北方请示的名字。

那天,我推开档案室的门,

郭店楚简书店的店长,无忧公子已在其中。

他蹲在地上,

一片一片地拼着碎简,

像在拼一幅永远拼不完的地图。

他说:

“这是我最累的房间。

因为这里的简,

差点就永远消失了。”

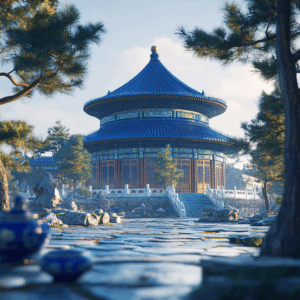

第一份档案|《系年》——一部失落的战国“史记”

图:系年,源自系年_百度百科

《系年》——

一部编年体史书,

从西周写到战国早期。

它是司马迁《史记》之外,

系统记载西周至战国早期历史的另一部史书,

堪称“地下出土的《史记》”。

在尘封两千年的竹简上,

写着那些被删改、被淡化的段落。

它让历史从“定论”,重新回到“对话”。

1、《系年》的核心价值

(1)颠覆认知

它证实了“秦人东来说”——秦人源自东方,而非西戎;

也揭穿了“烽火戏诸侯”的传说——那场戏从未发生。

真正让西周走向终结的,

不是一夜的荒唐,

而是一场长达二十一年的王权分裂,

一个国家缓慢坍塌的过程。

(2)提供另一版本

它记载的许多战国史事,与《史记》不同,

像是在官方叙事的阴影中,

悄悄留下一份“底稿”。

读《系年》,

如同得到一把钥匙,

打开一扇被封闭许久的历史暗门。

门后,是华夏童年被遗忘的风景。

2. 历史如何被改写?

案例一:谁赶走了厉王?

周厉王被放逐于彘地——

这一事件在史书中屡次出现,但在不同史官的笔下,却留下了三种截然不同的叙述。

谁赶走了厉王?为什么赶走他?

这两个问题,在三部史书中,有三个答案。

《国语·周语》写道:

“国人谤王……三年,乃流王于彘。”

——国中百姓怨谤厉王,三年后方将其流放。

《史记·周本纪》延续了这一说法:

“厉王虐民,国人谤之,王设防谤,谤益甚,遂出奔于彘。”

——仍以民怨为主线,解释为“暴君失德,民心背叛”的结局。

然而,出土于战国楚地的《清华简·系年》,却记下了另一种真相:

“厉王大虐于周,卿士、诸正、万民弗忍于厥心,乃归厉王于彘,共伯和立。”(简2-3)

——周厉王暴虐无道,卿士、诸正与万民再也无法忍受,遂将厉王放逐于彘地,推举共伯和代理朝政。

在这份竹简中,放逐厉王的不仅是百姓,

还有卿士与诸正——

这是一次跨越阶层的政治行动。

三部史书,三种史观:

《国语》与《史记》延续“周人史官”的传统,强调民怨与德治;

《系年》保存了“楚地史官”的平行记忆,揭示统治阶层内部的裂痕。

于是,同一个历史事件,

在周人笔下是“民怨”,

在汉人笔下是“德败”,

而在楚人笔下,则是一场制度性的崩塌。

司马迁写《史记》时,

已是汉代。

那是一个需要证明自身合法性的时代,

所以有些事情——

被“调整”了。

史官选择民怨与德败的叙事,

因为它简单——

给了统治者一个安全的教训:

“对百姓太狠,会被百姓推翻。”

而他们不愿承认另一个更危险的教训:

“官员和百姓联合起来,可以推翻任何政权。”

于是,官员的角色被抹去了。

案例二:周朝是怎么亡的?

《史记》写道:

“犬戎攻幽王。幽王举烽火徵兵,兵莫至。遂杀幽王骊山下……诸侯乃即申侯而共立故幽王太子宜臼,是为平王。”

——一个“宠妃误国”的故事,成为后世教化版本。

而《清华简·系年》却说:

邦君、诸正乃立幽王之弟余臣于虢,是携惠王。立廿又一年,晋文侯仇乃杀惠王于虢,周亡。 王九年,邦君、诸侯焉始不朝于周。(简6-8)

——周幽王死后,诸侯与百官在虢地另立其弟余臣为王,号“携惠王”。这位“携王”统治二十一年,终被晋文侯仇所杀,西周由此灭亡。至平王九年,诸侯再也不朝于周,王室名存实亡。

西周的灭亡,并非一夜之间,

而是长达二十余年的王权分裂。

《系年》强调制度的腐朽,

《史记》强调君德的败坏。

一个荒淫的故事,

比复杂的政治分析好懂得多。

它给了统治者一个简单的结论:

“别学幽王就行了。”

但《系年》的教训更冷静:

“当制度腐朽,谁也救不了。”

无忧公子合上简册,慢声说:

“《史记》记载的是‘汉朝需要的真相’,

《系年》记载的是‘战国人看到的真相’。”

真相有很多面,

但只有权力者,

能决定哪一面被记住。

他顿了顿,指着那几支断简:

“第一个案例,参与者被改写了;

第二个案例,原因被改写了。

所以——竹简重要。

它是被埋在地下的声音,

逃过了改写。”

《系年》的存在,

如同一位沉默的证人,

它告诉我们:

历史是一个不断被书写和改写的过程,

而真相,有时需要沉睡两千年才能醒来。

3. 为什么要抢救这些简?

只有拼出这些竹简,历史才能重现。

烧了《老子》,还会有人重新想出“道”;

烧了《五行》,还会有人重新思考“修身”;

但烧了《系年》,那段真相就永远没了。

无忧公子停顿片刻,轻声说:

“所以我得拼,一片一片地拼。

哪怕拼不完,也要拼。”

他指向墙上的进度表:

“你看——这批简约有两千五百支,

拼了十几年。

每拼好一片,

就多救回一段真相。”

《系年》不只是古代的史书,

也是今天的镜子。

它提醒我们——真相从来不止一个版本。

在被算法与喧嚣包围的时代,

任何“定论”都可能只是暂时占上风的那个版本。

在充斥着谣言与偏见的舆论场中,

《系年》教导我们:

真相,往往藏在竞争性叙述的夹缝里。

读史,就是练习清醒。

要学会像考古学家那样,

在尘土与噪音之间,

找回属于自己的那一片竹简。

第二份档案|《楚居》——楚国自己的“创业日记”

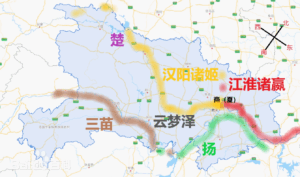

图:楚国早期历史情势图,源自:楚居_百度百科

这是一卷王室档案。

也是一部民族的创业日志。

竹简上写满地名、族名、婚姻与神话,

那是楚人自己亲笔记录的来路。

无忧公子在档案室角落轻声道:

“上一卷《系年》写的是谁改写了历史,

这一卷《楚居》,写的是谁记得自己。”

1. 来源的故事|季连初降于騩山

竹简开篇写道:

季连初降於騩山,氐至于穴穷。前出于骄山,宅处爰波。

逆上汌水,见盘庚之子,处于方山,女曰妣隹…季连闻其有聘,从及之泮,爰生白伯、远仲。(简1-2)——季连最初降临在騩山,后来抵达了穴穷。他又从穴穷出发,来到了骄山,并在爰波之地定居下来。后来,他逆流而上汌水,在方山遇见了商王盘庚的后裔。这位女子名叫妣隹……季连听说她已有婚约,却依然追随她,直到在水边追上她。两人结合,生下了𦀚伯与远仲。

这是楚人的第一次“越界”,

也是楚国日后不守常规的开端。

他们有自己的祖先谱系,不是“来历不明的蛮夷”;

有明确的迁徙路径,每一步都带着地名与记忆;

也有属于自己的建国叙事——从季连到穴熊再到熊狂,这是楚人的根。

他们不是“没有历史的边民”,

而是“被剥夺了讲述权的文明”。

季连“逆上”追寻、“从及”联姻,展现了楚先祖不循常道、敢于争取的族性。

那山,名为騩山,今在河南洛阳之域——

《楚居》记下了楚人自中原启程的第一步,

为“自中原出、南徙定居”的族群记忆,

留下了最早的坐标点。

嫁接华夏正统:与商王室联姻,为楚族注入合法血脉,是从“蛮夷”走向“华夏”的关键一步。

奠定政治基因:这场跨越婚约的联姻,预示了楚国日后不拘周礼、敢与中原争锋的霸者之气。

楚人的开端,就写满了“我命由我不由天”的雄心与意志。

这是楚文明的“出发章”——

从颛顼高阳到季连,楚人以地理与婚姻完成血统合法化。

他们不是逃离,而是创业。

2. 命名的故事|巫以荆条缝伤,楚名由此

穴熊迟徙於京宗,爰得妣,逆流哉水,厥状聂耳,乃妻之,生吊叔、丽季。丽不从行,溃自胁出,妣宾于天,巫并赅其胁以楚,至今曰楚人。(简2-4)——穴熊(季连之后,鬻熊之父)后来也迁徙到了京宗。他在那里遇到了另一位被称“妣”的女子。他逆流哉水而上追求她,这位女子的耳朵形状非常奇特(聂耳),于是穴熊娶她为妻。她生下了侸叔和丽季。然而,在生丽季(熊丽)时发生了难产,孩子无法正常娩出,最终从母亲的胁部破裂而出。母亲“妣”因此死亡,升天而去。

巫师用荆条(“楚”)缝合了母亲破裂的伤口。为了纪念这件事,这个部族从此称为“楚人”。

“楚”即荆条,其性柔韧,弯而不折——

这不仅是植物的禀性,更从开始就铸成了这个民族的脊梁。

从此,这个名字就与这种柔韧的植物血脉相连,

与部族最初的创伤与疗愈刻在一起。

楚人之名,

生于痛楚,成于坚韧。

这一段,是楚人的命名神话。

“楚”不是外界赋名,而是源自祖灵的伤痕记忆 ——来自一次生育悲剧与巫术疗愈。

他们不是被命名的“他者”,

而是自我命名的民族。

名字不是被封赐的,

而是用痛苦与死亡换来的。

3. 熊绎窃犝祭 |国家初创的窘迫与机变

至熊绎…使鄀嗌卜徙於夷屯,为便室,室旣成,无以纳之,乃窃人之犝以祭。惧其主,夜而纳尸,至今曰,必夜。(简4-5)——到了熊绎(楚国始封君)…,他们派遣一位名叫鄀嗌的巫师进行占卜,根据卜兆迁徙到了夷屯。在夷屯,他们建起了一座用于祭祀的便室。宗庙建成后,却没有祭品可以奉献。于是,他们偷偷拿了鄀地人的小牛来行祭。因为害怕主人发现,只能在深夜将祭肉纳献于神前。这个传统一直延续到今天,举行这个祭祀时,都必须在夜晚进行。

这是楚国草创时的生存缩影:

建庙有余,而祭品不足。

甚至,连起步的仪式都要靠“偷窃”来完成。

但这不是羞耻,

而是生存的智慧与变通。

务实而灵活:不讲虚礼,只讲实效。没有就“偷借”,不能明祭就夜祭。

传统的源头:楚人为何夜祭?源头就在此一段祭祀窘境。

这是属于楚人的“筚路蓝缕”——

即便困顿,也不忘敬祖敬神;

即便不得已,也不失庄重。

4. 武王徙免,始称“郢” —— 王权符号的诞生

武王熊自宵徙居免……众不容於免,乃渭溃疆浧之波陂而宇人焉,至今曰郢。(简7-8)——楚武王从“宵”地迁居到“免”地……因为免地容纳不了众多人口,于是掘开疆浧的堤坝,利用泄水后的洼地来安置人民,这个地方从此就被称为“郢”。

“郢”的诞生,不只是地名的变化,

是王权第一次正式落地——

“郢”从此成为楚国政治品牌的象征。

武王是首位自称为“王”的楚君,

以“郢”之名,宣告不再事事请示周天子,

是楚国争霸天下的起点。

波陂宇人:用水利之法拓地安民,见楚人“人定胜天”之志。

代号的延续:《楚居》载有“郢、陈郢、寿郢、鄂郢”等,

“郢”不单是城市,而是都城之号、权力之座、记忆之锚。

“郢”是一种精神坐标。

它让流动的国家拥有了固定的名字,

也让漂泊的记忆有了归处。

5. 记录“迁徙之路”

《楚居》中频频出现“徙于”,

楚国的历史,是一部连续“搬家”的史诗——

至成王自箬郢徙袭𦙇郢,𦙇郢徙居睽郢。(简9-10)

——到了楚成王时,他从箬郢迁都,沿袭并居住在𦙇郢,后又从𦙇郢迁居到睽郢。

至穆王自睽郢徙袭为郢。(简10)

——到了楚穆王时,他从睽郢迁都,沿袭并回到了为郢。……至灵王自为郢徙居乾溪之上,以为处於章华之台。(简11)——到了楚灵王时期,他从为郢迁出,长期居住在乾溪之上,将那里作为自己的居所,并(下令修建)章华之台。……至昭王自乾溪之上徙居鄂郢。阖庐入郢,复徙居乾溪之上,复徙袭媺郢。(简12-13)……到了楚昭王,他从乾溪之上迁居到媺郢。(后来)吴王阖庐攻入楚国都城(郢),昭王(被迫)再次迁徙到乾溪之上,(待局势稳定后)才又重新迁回了媺郢。

“郢”不是地理,不是一座城,而是一条路, 是信仰与身份的延续。

每次迁徙,不是流亡,

而是重塑与再生。

无忧公子看着竹简上的那些”郢”字,轻声说:

“他们一次次迁徙,不是逃难,

是在拓地、造城、书写命运。

‘郢’这个字,就是楚人不灭的签名。”

——————

创业五部曲|楚人的文明坐标

这五段记录,拼出楚国文明的五个节点:

- 妣厉胁生,以”楚”为名

——自命族名,血脉中烙下”于绝境中新生“的韧性。 - 季连娶亲,北联商裔

——追溯身份,勇于追求天命,接续”敢争正统“的精神。 - 熊绎窃犝,夜立宗庙

——实干起家,务实为本,道出”敬事在诚“的创国姿态。 - 武王波陂,命名”郢”

——王权登场,以地名立精神,体现”自创乾坤“的霸者之志。 - 郢名不灭,迁徙不绝

——从丹阳至寿郢,十数次迁都,次次以”郢”续名,

展现”以名守国“的流动信念。

小结|楚人的“自我叙事”

如果《史记》里的楚史是他者之笔,

那《楚居》就是楚人自己的原声档。

它没有等中原给名字,

而是自己立名、自己记史。

那不是附庸的礼制,是主语的宣言——“我是谁”这件事,只有我自己能定义。

《楚居》不是地理笔记,

而是一部流动的族谱,

一部“从求生到争霸”的创业史诗。

正如无忧公子轻声所说:

“他们不是在回应偏见,

他们在完成叙述。”

尾之声|记忆不灭

如果说《系年》是一部宏大的历史剧本,

那么《楚居》就是一册深情的家族相册。

《系年》教我们如何对外保持怀疑,

不轻信权力的单一叙述;

《楚居》教我们如何向内确立自我,

不迷失于流转的时间长河。

有人可能会问:

如果历史终将被改写,

记住它还有什么意义?

我望着地上那一片片竹简,

脑海浮现出一个画面——

它们曾沉默地埋在地下两千三百年,

等到朝代更迭、王朝崩塌,

权力消散、信史断裂之后,

才终于重见天日。

它们不为争对错,

不为翻案,

它们只是为了证明:

- 有人曾那样活着,

- 有人曾那样相信,

- 有人曾那样记得。

不是为了谁,

只是为了不让一切都被忘记。

问题,会继续被问下去——

因为思想永远面向未来;

但真相,需要有人守护——

因为记忆,从来不会自己醒来。

如果有一天,

这些简又被遗忘,怎么办?

没有人回答。

但我知道,

总会有另一个人,

愿意再等两千三百年。

他也许不会说话,

只是蹲在角落,

慢慢拼出那一句:

“我从哪里来。”

阳光穿过窗棂,洒落在那些未拼完的简上。

它们静静地躺在那里,

像一片片尚未复原的历史。

我走出档案室,

带着一枚无声的回答。

无忧公子仍守着书店,也守着档案室。

他还在一片一片地拼那些简。

拼的,不是历史,

而是——

根。

为了不让它彻底断掉。

当又一道尘封的门被推开,

下一个被改写的,

会是我们所知的哪一段历史?

“根”,从来不是固定在地理点上,

而是存在于讲述的故事、

坚守的记忆、

与愿意重新缝合的文化之中。

我们都可以写下自己的《楚居》——

在任何地方,为精神扎根。

只要还有人记得,

根就不会断。

🤖 人工智能协作声明

本文由作者主导构思、架构与撰写,并在人工智能模型 Claude AI & OpenAI ChatGPT 的协作下,进行多轮讨论、节奏输出、语言检查、结构检测与文字润饰。所有内容均由作者独立主创完成,AI 工具仅作为语言节奏的辅助,不参与著作权主体归属。最终内容由作者人工审校并艺术化重构,承担全部创作与价值判断责任。

📜 本站所有原创作品均已完成区块链存证,确保原创凭证。部分重点作品另行提交国家版权登记,作为正式法律备案。原创声明与权利主张已公开。完整说明见:

👉 原创声明 & 节奏文明版权说明 | Originality & Rhythm Civilization Copyright Statement – NING HUANG

节奏文明存证记录

本篇博客文为原创作品,由黄甯与 AI 协作生成,于博客网页首发后上传至 ArDrive 区块链分布式存储平台进行版权存证:

- 博客首发时间:2025年11月02日

- 存证链接:https://app.ardrive.io/#/file/ea1e5496-bcb2-4b53-9531-3e4f4d584a3a/view

- 存证平台:ArDrive(arweave.net)(已于 2025年11月02日上传)

- 原创声明编号:

Rhythm_Archive_02_Nov_2025/chu-bamboo-slips-06-qinghuajian - 用途声明:

本文为《节奏文明观》之〈楚文明 〉篇章,亦参与构建《AI×非遗文明共构档案》与《文明节奏回声计划》,用于文明节奏实地记录、区块链存证、跨域协作与版权登记用途。

© 黄甯 Ning Huang, 2025. All Rights Reserved.

本作品受版权法保护,未经作者书面许可,禁止复制、改编、转载或商用,侵权必究。

📍若未来作品用于出版、课程、NFT或国际展览等用途,本声明与区块链记录将作为原创凭证,拥有法律效力。

更多来自竹简的声音:

更多来自竹简的声音: