【出土背景】

上海博物馆所藏的战国楚竹书,于1994年购自香港文物市场。竹简合计约一千七百枚,残简与完简兼有,总字数逾三万五千。

内容博杂,涵盖儒、道、兵、法、术数诸家,共计八十余种古籍。其中不少为传世文献所未见的佚书,如《孔子诗论》《周易》《恒先》《容成氏》《彭祖》等。

在《上博简六》中,《平王问郑寿》与《平王与王子木》构成一组独特的历史切片——那是楚平王统治后期的真实对话。

它们让人得以在两千多年后的竹简上,听见权力崩塌前的最后一次轰鸣。

引文|竹简里的“危”字

楚国末年,楚平王晚年。

如果楚平王有微信朋友圈,

那他晚年的动态会写:

“朕,有点慌。”

但历史没有给他删帖的机会。

那些尴尬的瞬间,

被写进了竹简。

一支简上,

记录着太子在田埂上的发问

另一支简上,记录着君王对臣子的迟疑与讥笑。

两次小小的对话失控,

预示了一个大国的崩塌。

令尹·江夏站在竹简前,

用指尖轻轻划过那些字迹。

他停在一个字上——

危。

图:郭店楚简’危’字, 源自:危的字源字形

那字的形态,暗含凶兆。

上半像人,腰身微弯,

下半似水中的尾鳍,轻轻扬起。

令尹·江夏低声说:

“像一尾美人鱼。”

他笑了笑,又摇头:

“但美人鱼的代价,是失声。”

然而,竹简记住了,她失声前的姿态。

历史有时并非由胜利书写,

而是由沉默雕刻。

那些无法在朝堂上回荡的诤言,

最终在墨迹与纤维中,获得了不朽的形状。

他指向竹简:

“郑寿的谏言,被当作噪音;

成公乾的预言,无人倾听。

当所有的声音都沉入水底,

楚国就成了那条美人鱼——

看似优雅,实则窒息。”

他合上竹简。

那尾鳍的弧线,

像国家最后一次呼吸。

一、《平王与王子木》|田埂上的翻车

1. 那是楚国的乡野——申地

秋收的风吹过申地。

阳光很好,稻穗低垂,

连泥土的香气都带着一丝安静的颤动。

楚平王带着太子王子木和大夫成公乾,巡视田地。

那是一次象征意义,远大于实际收成的行程——

一个父亲,想教儿子看见土地;

一个王,想让继承人理解“民”。

看见在田里的成公乾,问了他几个问题:

“此何?”上博六《平王与王子木》简文A

——这是什么?(指着田地问)

成公乾答:

“畴。”

——这是田垄。

王子木继续问:

“畴何以为?”

——田垄是用来做什么的?

成公乾答:

“以种麻。”

——用来种麻。

王子平又问:

“何以麻为?”

——种麻做什么用呢?

成公乾答:

“以为衣。”

——用来织成衣服。

太子点点头。

脚下的泥,轻轻陷了一寸。

那一刻的风,从稻穗间穿过,

连阳光都像被削钝了锋芒”。

令尹·江夏站在他们身后。

他没有说话。

只是俯身,在竹简旁轻轻写下一行:

“不识麻,非不识物,而是不识民。”

他看着那根麻茎,细而坚韧。

那是楚人织衣的根本,

也是国家命脉的比喻。

2. 这不是笑话,而是早期预警

在楚国的政治哲学里,

“知稼穑”不是农业问题,

而是治理的入门课。

《尚书》说:

“君子所,其无逸。先知稼穑之艰难,则知小人之依。”

知五谷者,通民心。

不识五谷者,断人脉。

太子不识麻,

不仅是不知织物为何,

更是不知生民之所依。

3. 成公乾的告诫:历史的回声

成公乾说出了严厉的批判:

“王子不知麻,王子不得君楚邦,又不得臣楚邦。”

——您,身为王子,却连麻是用来做衣服的都不知道。由此看来,您将来不仅没有资格做楚国的君主,恐怕连当楚国的臣子都不够格!

“不得臣楚邦”,是对其个人能力的彻底否定。

在宗法秩序中,

王子是天生的“君”。

然而成公乾却说,

他不配为“臣”。

这是蔑视,也是绝望。

这一句,

像在竹简上写下一个判决——

是太子个人能力的”不及格”,

也是对楚国教育系统宣告:

继承人的根,已腐;

国家的光,已暗。

令尹·江夏在竹简上补写:

“太子不识麻,是楚国教育体系的崩塌现场。”

当贵族的知识体系

只剩修辞而无土地感;

当继承人只学礼、不懂民——

灭国的倒计时,

就已在田埂上启动。

一个文明的根基,

并非建立在宫殿的梁柱之上。

而是深植于,

最普通的田垄之间。

当继承者认不出,

这片土地最原始的馈赠。

他手中权杖所能指挥的,

便只剩下一场盛大而空洞的葬礼。

知识与权力的这次错身,

预示了整个时代即将到来的——

无声的土崩瓦解。

二、《平王问郑寿》|问而不改的君

那一年,楚平王亲自前往宗庙,

在先王的神前,向郑寿发问。

“禍敗因踵於楚邦,惧鬼神以为怒,使先王无所归,吾何改而可?” 上博六 《平王问郑寿》简文A

——灾祸和败绩接连在楚国出现,我惧怕鬼神因此发怒,使得先王的魂灵无处归依。我该做些什么改变才好?

郑寿俯首,迟迟不答。

平王再问。

他终于缓缓道:

“如毀新都戚陵、臨阳,殺左尹宛、少师无忌。”

——如果您能拆毁过度奢华的新都戚陵、临阳这些城邑,并诛杀祸国的左尹宛和少师无忌。只有这样才行。

平王沉默片刻,

摇头:

“不能。”

——“我不能。”

郑寿的声音低了下去:

“如不能,君王與楚邦惧难。”

——如果办不到,那么大王您和楚国恐怕都要遭受灾难了。

说完这话,郑寿便声称自己有病,不再参与政事。

平王深知国家陷入危机,

于是前来寻求解药。

但当郑寿开出“拆除奢华、诛杀奸佞”这剂猛药时,

他却因阻力或懦弱而拒绝。

这是只想止痛,不愿根治的软弱。

那一年里,

楚国表面风平浪静,

暗流却已成势。

一年之后,

平王再见郑寿。

路边的风吹动老臣的衣袖,

他倚杖而立。

平王笑问:

“前冬言曰:邦必喪、我及,今何若?”

——去年冬天你说:”国家必定会灭亡,灾祸也会波及到我。”现在你看情况如何了?

平王的言下之意是:你看,我不是没事吗?

一年后,当危机没有立刻爆发,

平王便得意地嘲讽郑寿当初的预言。

这笑声里,

藏着短视与傲慢。

郑寿答:

“臣为君王臣,介備名,君王踐居,辱於老夫。君王所改多多,君王保邦。”

——我作为君王的臣子,只是徒占其位,虚有其名。君王您屈尊来见我这样一个老头子。您已经做了很多改革,所以君王您能保全国家。”

这显然是充满讽刺和无奈的场面话。

平王又笑问:

“如我得免,後之人何若。”

——如果我能侥幸免于灾难,那我的后继者,命运又会怎样呢?

郑寿回答:

“臣弗知。”

——那我就不知道了。

郑寿从直言进谏,

到称病不朝,

再到用“君王保邦”的反话与“臣弗知”的叹息回应,

完整地写出一个忠臣的心路——

由尽力,到失望,

再到心灰意冷、明哲保身。

他的沉默,

比任何激烈的言辞都更具批判性。

这篇对话如同一场精彩的戏剧,展现了晚期楚平王的形象:

- 知错而不愿改

- 刚愎自用与傲慢

- 郑寿的绝望

宗庙的钟声散入风中,

一场问而不改的对话,

被竹简完整记录。

一个王朝在积重难返时,

统治者的无能与臣子的沉默,

共同写下了衰亡的必然。

历史的悲剧,

往往不在于无路可走,

而在于——

当正确的道路清晰在前时,

掌舵者却因它的艰难,

而背过身去。

一个“不能”,

轻如叹息,

却重如墓石。

为一个时代,

落下帷幕。

从此,

楚国的航船,

不再驶向未来,

而是沿着既定的陨落轨迹,

一路滑行。

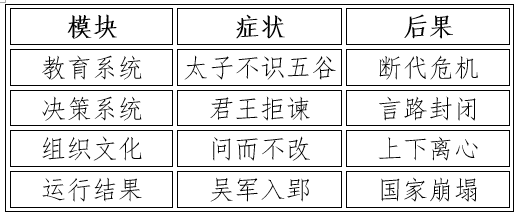

三、危机日志|楚国系统的崩塌与楚人的勇气

1. 楚国系统的崩塌

楚人的竹简上,

留着一种奇异的冷静——

它们既像史书,也像系统日志。

那些简行之间,

隐约能看见一个庞大国家的调试报告。

令尹·江夏坐在案前,

把这两支竹简并排放好。

一支写着“太子问麻”,

一支写着“平王问郑寿”。

他蘸墨,

在简上写下几行字:

他看着那几行字,

笔迹还未干透,

就像国家的脉搏,

在竹片上微弱跳动。

“危机,从不在崩塌那一刻开始。”

他在心里写道。

“它始于那一次不愿倾听,

那一个没有追问下去的问题。”

太子问“此何”,

得到了答案,却不想再听。

君王问“因谁”,

得到了真相,却选择拒绝。

两个“问”,

一个止于物,

一个止于怒。

竹简上的“危”字闪着墨光。

它不再只是警告,

而是命运的句号。

2. 楚人的勇气

然而,楚人并没有删掉这些失败。

他们没有改写成史诗,

也没有让竹简只歌颂胜利。

他们让那两次失控的对话

都被完整记录:

太子在田埂上迷茫,

君王在朝堂上失声,

忠臣在殿下低头,

预言在心中长眠。

令尹·江夏轻轻合起竹简。

风从窗棂掠过,

烛光摇晃,如呼吸未尽。

他写下最后一行:

“史之所以明,不在功,在错。”

“危机的价值,不在崩塌,

而在敢于记录。”

尾之声|不朽的墓志铭

那位在田埂间“不识麻”的太子建(王子木),

最终并未君临楚国;

而真正从父兄的困局中汲取教训、

带领楚国渡过最黑暗时刻的人,

是他的弟弟——楚昭王。

那个拒绝改正的平王,

给儿子留下了一个巨大的烂摊子。

吴军入郢,

昭王逃亡,

楚国几近灭亡。

竹简上的预言,

一笔一画,皆成谶语。

但这并非故事的全部。

楚人最伟大的勇气,

并非只有开疆拓土的赫赫武功,

而是在大厦将倾之时,

没有篡改失败的记录。

他们让太子在田埂上的迷茫,

君王在宗庙里的迟疑与笑,

忠臣在绝望中的沉默,

都原封不动地写入竹简,

交付给时间与泥土。

于是,这两篇文,

便不再只是“社死”现场。

不是朋友圈的社死,

而是社稷的死。

它们是一次文明的自我解剖,

是一场王国的清醒葬礼。

一个国家真正的死亡,

不是政权的更迭,

而是集体记忆的湮灭。

而楚国,

正是因为诚实地面对自己的错误,

在形式上灭亡之前,

完成了精神上的不朽。

读罢掩卷

再看那楚简中的“危”字——

是人在崖边的惊惧,

是美人鱼搁浅的凄美,

更是一个文明在坠落前,

为自己写下的、最清醒的墓志铭。

那尾”危”字的美人鱼,

终究没能游回深海。

她搁浅在竹简上,

用失声前的姿态,

为一个文明留下——

最后的,也是永恒的证词。

两千五百年过去了,

令尹·江夏慢声说:

“危”这个字,仍在无声地叩问——

历史中的每一次倾听与拒绝,

都曾是未来的岔路,而我们今日的选择,

又将为后人留下怎样的“现场直播”?

🤖 人工智能协作声明

本文由作者主导构思、架构与撰写,并在人工智能模型 Claude AI & OpenAI ChatGPT 的协作下,进行多轮讨论、节奏输出、语言检查、结构检测与文字润饰。所有内容均由作者独立主创完成,AI 工具仅作为语言节奏的辅助,不参与著作权主体归属。最终内容由作者人工审校并艺术化重构,承担全部创作与价值判断责任。

📜 本站所有原创作品均已完成区块链存证,确保原创凭证。部分重点作品另行提交国家版权登记,作为正式法律备案。原创声明与权利主张已公开。完整说明见:

👉 原创声明 & 节奏文明版权说明 | Originality & Rhythm Civilization Copyright Statement – NING HUANG

节奏文明存证记录

本篇博客文为原创作品,由黄甯与 AI 协作生成,于博客网页首发后上传至 ArDrive 区块链分布式存储平台进行版权存证:

- 博客首发时间:2025年11月09日

- 存证链接:ca0b40f6-37ed-45cb-a95f-3dc9bde6625c

- 存证平台:ArDrive(arweave.net)(已于 2025年11月09日上传)

- 原创声明编号:

Rhythm_Archive_09_Nov_2025/chu-bamboo-slips-14-chupingwang - 用途声明:

本文为《节奏文明观》之〈楚文明 〉篇章,亦参与构建《AI×非遗文明共构档案》与《文明节奏回声计划》,用于文明节奏实地记录、区块链存证、跨域协作与版权登记用途。

© 黄甯 Ning Huang, 2025. All Rights Reserved.

本作品受版权法保护,未经作者书面许可,禁止复制、改编、转载或商用,侵权必究。

📍若未来作品用于出版、课程、NFT或国际展览等用途,本声明与区块链记录将作为原创凭证,拥有法律效力。

更多来自竹简的声音:

更多来自竹简的声音: