【出土背景】

安大楚简

2015年,合肥。

一千余支竹简,在尘世流转两千四百年后,终于被安放在新的学宫之中。

学者称之为”安大简”。

其中,《诗经》的楚国版本,让我们听见了另一种声音。

慈利楚简

1987年,湖南慈利。

四千余片残简,在泥土中沉睡两千四百年后,被重新拼合。

其中,《国语·吴语》的楚国抄本,让我们看见了另一种战争。

根据慈利简的《吴语》与安大简的《诗经》,本文将以战地为背景、以驿站为场景,让这些竹简在时空之间互通——

模拟王者对国土的牵念,也模拟战士对家人的思念。

那些写在竹上的文字,在烽火之间传递,成为战国通信的另一种形式。

引文|当诗经成为邮路

济南的书信博物馆里,

灯光很低,信纸很白。

有一封信,未写寄信人。

只写着:

“见字如面。”

无忧公子站在另一盏灯下。

不是纸,而是竹简;

不是钢笔,而是毛笔。

除了郭店楚简哲学书店,他也兼任楚国的驿站站长,

专管那些从郢都寄出、通往洞庭湖的信。

那一夜,他收到一卷新竹简。

简面写着:

“汉有游女,不可求思。”

——安大简《诗经·汉广》——汉水之滨有位在水边出游的姑娘,我却无法追求到她。

他问士兵:

“要我代笔回信吗?”

士兵点头。

于是他写下:

“告之:我还在。”

火光摇动,竹简微湿。

两千四百年前的通信,

正从诗里,启程。

安大楚简|在诗中寄信

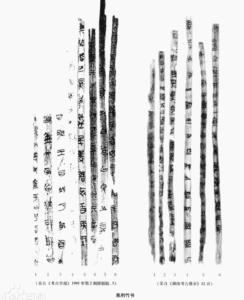

图:安徽大学藏战国竹简,源自“安大简”揭秘先秦文明

风从合肥吹来。

不是考古的铁铲,

而是一场静默的收藏。

2015年,安徽大学购入一批竹简——

它们在尘世流转两千四百年后,

终于被安放在新的学宫之中。

学者称之为“安大简”。

一千余支竹简里,藏着三部楚人的世界:

《仲尼曰》的理,

《曹沫之阵》的谋,

以及《诗经》的情。

在那些诗篇之间,

有江、有梅、有远行的身影。

《汉广》《摽有梅》《蒹葭》,

像三封漂在战火中的信:

一封写“出发”,一封写“等待”,

一封写”追寻“。

无忧公子在驿站灯下展开它们。

不是想看,而是想续写。

他知道这些诗,也是他自己要寄出的心。

1.《汉广》:出发的信号

竹简上写着:

“汉之广矣,不可泳思;江之永矣,不可方思。”

安大简《诗经·汉广》——汉水是如此宽阔啊,无法横渡游过;江水是如此绵长啊,无法乘筏逾越。

“汉广”是出发的诗。

那位士兵,从汉水出发,向南奔赴洞庭。

诗句成了他喃喃自语,也成了他的道别。

诗里将对一个人的思念,

与无法渡过的浩瀚江水融为一体,

“不可泳”“不可方”的反复咏叹,流露出一种深深的无力感和绝望感。

无忧公子抚着竹简的边,

仿佛听见那句诗被风带走:

“江太宽,我过不去;思念太深,我说不出。”

他在旁注里写:

“此诗为启程之文。

水隔人,如信之道路也。”

2.《摽有梅》:等待的哲学

另一卷竹简上,墨色更淡。

来自家中女子的手。

“摽有梅,其实七兮。求我庶士,迨其吉兮。”

安大简《诗经·摽有梅》——梅子纷纷熟落,树上果实还剩七成啊。有心追求我的诸位男子,请趁着这吉日良辰前来啊。

梅子坠地,时序流转,巧妙地比喻青春年华的流逝。

但”摽有梅”更是等待的诗。

在烽火连天的岁月里,等待不再是消极的守候,

而是一种主动的坚持,一种对时间的温柔对抗。

那位女子说”迨其吉兮”——

趁它还来得及,这并非催促,

而是在不确定的命运中,

为自己划定一个希望的期限。

无忧公子在竹简下方写道:

“等待,是另一种形式的出发。

在静止中,完成最远的跋涉。”

3.《蒹葭》:信使的追寻

夜更深了。火光摇动。

他取出第三卷,上面写着:

“蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。”

安大简《诗经·蒹葭》——河畔芦苇碧苍苍,深秋白露凝结成霜。我日夜思念的那人,就在河水的那一方。

“蒹葭”是追寻的诗。

那被秋水迷雾阻隔的“伊人”,

不再是具体某一位女子,

而是所有思念的化身——

是家乡,是爱人,是和平的时光。

无论道路如何阻隔迂回,

“溯洄从之”、”溯游从之”,

信使的脚步从不曾停歇。

诗中的每一道水湾,

都是信笺必须经过的驿站。

无忧公子望向窗外无尽的夜色,

仿佛自己也成了那溯流而上的追寻者。

他轻声说:

“伊人如信,在水之湄。

溯洄从之,道阻且长。

然信使之责,正在于此。”

他把三卷竹简重新卷起。

火光在简面上闪动,

仿佛光在传递。

诗是他们的情话,

这三首诗,不再仅仅是几封情书,

而是一种在乱世中,

凭借诗歌与信念,连接一切分离之人的、永恒不灭的”追寻“。

慈利楚简|烽火中的命令

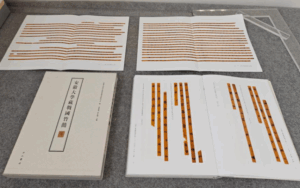

图:慈利竹简,源自慈利楚简_百度百科

风卷过慈利的山谷。

那里的土层下,曾埋着四千余片残简,

其中有命令的声音。

它们后来被复原成千余支完整竹简。

文字中不再有梅与伊人,

而是吴王、越君、行军、徙舍。

那是另一种通信——

不只为相思,而为生死。

夜色里,驿站火光明灭。

无忧公子取出三卷竹简,

上面写的,皆是“命”的书信。

1. 战情通报:吾道路悠远,无会而归

“吾道路悠逺,吾无会而” (简24-1)

慈利楚简《吴语》——我的征途遥远漫长,我若没有会盟的成功,就要归去。

这句话,是吴王夫差在黄池与晋国争霸前夕所说。

然而,在无忧公子听来,

这又何尝不是每一个远征士卒的心声?

“道路悠远”,远的是地理,

更是归期。

“无会而归”,惧的是霸业成空,

更是无颜见江东父老——

尤其是那双等待的眼睛。

这道军令的背后,

藏着的,

是与《汉广》中“不可泳思”同样的无力与苍凉。

无忧公子在边注上写:

“最远的征途,是归家之路。

最急的军情,是相思之疾。”

2. 誓言之书:内有辱,是子,外有辱,是我

他翻至下一卷。

简面文字仍清晰:

“內有辱,是子,外有辱,是我。” (简5-3)

慈利楚简《吴语》——如果国内事务出现差池而蒙受羞辱,责任在于你太子;如果国外战事遭遇失败而蒙受羞辱,责任在于我国君。

这句话,

是吴王夫差在出征前,

对太子所做的人事安排与责任划分。

“内政”,由太子全权负责;

“外政”,由国君亲自承担。

这是一种极具魄力的领导力,

也是担当精神的体现。

这句充满托付与誓言的话,

也是无忧公子,

自己心里的誓语。

他轻声念:

“家在后方,国在前线。

家若有辱,责在你;

国若有辱,罪在我。”

他知道——

同样的竹简,在家是诗,在军中是命令。

信,不止传情,也传令。

3. 军中誓师:不赦不忍,披甲带剑

第三卷的字迹最深:

“不貰不忍,披甲帶劍,挺鈹搢鐸。” (简53-10)

慈利楚简《吴语》——我们绝不宽恕,绝不姑息,身披铠甲,腰佩长剑,挺起长矛,将大铃插在腰间。

“披”、”带”、”挺”、”搢”——每一个动词都在燃烧。

那不是文字,而是命令被写进肌肉的动作。

这十二个字,

从意志(不貰不忍),

到装备(披甲带剑),

再到姿态(挺鈹搢鐸),

层层递进,

描绘出一支军纪严明、士气高昂、蓄势待发的精锐之师。

它展现的不仅是武力的强大,

更是一种必胜的决心,

与威严的军容。

无忧公子看着那些字,

仿佛看见士兵们在火光中整队,

手中那枚竹简,比兵器更重。

他在旁注写下:

“以命传命。

命之所至,必有人应。”

楚国的两种语言

楚国的驿站系统懂得两种语言——

一种温柔,一种迅捷。

都在风中传递。

风带着命令,也带着思念,

从郢都,到洞庭,

在战火与诗之间,

书写同一条邮路。

尾之声|双向邮路:竹简中的心跳

夜色深处,驿站的火光还未熄。

无忧公子在灯下分拣信件,

一半来自战场,一半来自家乡。

“王的信”与”卒的信”,隔空回响。

一句——“相昏也明日迁军” (慈利简20-11);

一句——“溯洄从之,宛在水之中央”(安大简诗经) 。

火光沿驿路延展,烽火不只是警报,亦是信号。

那些在烈焰与泪水之间传递的文字,

让楚国的通信,成为两种节奏的共鸣——

情与政并行,诗与军共鸣。

无忧公子收起油灯,风穿过竹箱,

竹简轻响,如心跳的节拍。

他念:

“汉有游女,不可求思。”

“吾道路悠远,无会而归。”

这些句子,在火光中互为回信。

诗,为思念所写;

令,为守护而传。

儿女之情的相思,

与对家国的誓言,

都是爱,是一体的两面。

风继续吹,火光渐息。

两千四百年前的竹简里,仍有心跳。

那不是诗,是通信。

是人类不肯断的往来。

安大简里的诗意缠绵,

滋养着我们的情感与内心;

慈利简中的军令如山,

提醒着我们的责任与担当。

楚人用竹简对抗分离,用一个月的等待,换一封信的到达。

而我们,用一秒发出微信,却可能再也等不到回复。

是我们连接得更紧密了,还是更孤独了?

现代的我们,用什么样的方式,来连接彼此,安放思念?

在信息秒达的今天,沟通的便利,

并未消解心灵的孤岛。

我们或许比任何时候,

都更需要一种“驿站精神”——

在奔流不息的信息洪流中,

愿意为一份情意停驻,

为一份责任坚守。

这些竹简告诉我们:

通信的本质,从未变过。

它关乎爱,

关乎责任,

关乎人在时空中的坐标,

以及我们,

如何用文字、用声音、

用一切可能的方式,

去确认——

“我还在。”

见字如面。

🤖 人工智能协作声明

本文由作者主导构思、架构与撰写,并在人工智能模型 OpenAI ChatGPT 的协作下,进行多轮讨论、节奏输出、语言检查、结构检测与文字润饰。所有内容均由作者独立主创完成,AI 工具仅作为语言节奏的辅助,不参与著作权主体归属。最终内容由作者人工审校并艺术化重构,承担全部创作与价值判断责任。

📜 本站所有原创作品均已完成区块链存证,确保原创凭证。部分重点作品另行提交国家版权登记,作为正式法律备案。原创声明与权利主张已公开。完整说明见:

👉 原创声明 & 节奏文明版权说明 | Originality & Rhythm Civilization Copyright Statement – NING HUANG

节奏文明存证记录

本篇博客文为原创作品,由黄甯与 AI 协作生成,于博客网页首发后上传至 ArDrive 区块链分布式存储平台进行版权存证:

- 博客首发时间:2025年11月09日

- 存证链接:ec812612-4838-43d6-bfd0-e0dbb7ae3756

- 存证平台:ArDrive(arweave.net)(已于 2025年11月09日上传)

- 原创声明编号:

Rhythm_Archive_09_Nov_2025/chu-bamboo-slips-13-cili-and-andajian - 用途声明:

本文为《节奏文明观》之〈楚文明 〉篇章,亦参与构建《AI×非遗文明共构档案》与《文明节奏回声计划》,用于文明节奏实地记录、区块链存证、跨域协作与版权登记用途。

© 黄甯 Ning Huang, 2025. All Rights Reserved.

本作品受版权法保护,未经作者书面许可,禁止复制、改编、转载或商用,侵权必究。

📍若未来作品用于出版、课程、NFT或国际展览等用途,本声明与区块链记录将作为原创凭证,拥有法律效力。

更多来自竹简的声音:

更多来自竹简的声音: