【楚简背景】

上海博物馆所藏的战国楚竹书,于1994年购自香港文物市场。竹简合计约一千七百枚,残简与完简兼有,总字数逾三万五千。

内容博杂,涵盖儒、道、兵、法、术数诸家,共计八十余种古籍。其中不少为传世文献所未见的佚书,如《孔子诗论》《周易》《恒先》《容成氏》《彭祖》等。

《灵王遂申》与《申公臣灵王》便出自这批沉睡的竹简。

它们不是冰冷的时间注脚,而是一场权力现场的原始速记。

当楚灵王的身影掠过霸业中晚期的复杂棋局,

这两卷竹简,为我们凝固了某个历史的瞬间——

记录下试探与诱导,

定格了忠诚的价码与理性的边界。

如今,竹简虽已斑驳,但文字破土而出;楚宫早已倾颓,但人性的博弈从未退场。

那段关于分配、忠诚与生存的对话,依然在时间的长廊里,发出清晰的回响。

引文|两卷竹简,一个问题

烛光下,竹简的墨迹如夜露微烁,

映出两段竹简呼应的对话。

第一卷说:我远离。

第二卷说:我深入。

它们仿佛被同一阵楚风吹拂,彼此对望。

一卷写下拒绝,一卷写就周旋。

“当你无法逃离一个黑暗的系统,

你会选择远离核心,保持清白?

还是深入核心,守住底线?”

这不仅是古代之问。

更是任何时代、任何权力结构之下,

每个人都会面对的生存难题。

风吹宫帘,楚灵王初立。

一道命令传至申国,一场召见始于宫门。

一位是公子虚,

一位是陈公。

他们用行动,写下了两种答案。

通宝小哥在竹简的末行,轻写:

“这两个答案,都需要勇气。

这两种智慧,都值得记录。”

一、《灵王遂申》|“不准空手而出”:霸权的投名状,与清醒者的拒绝

“灵王既立,申息不慭。王敗蔡灵侯于,命申人室出,取蔡之器。執事人夾蔡人之軍门,命人毋敢徒出。”

——《上博九·灵王遂申》——楚灵王即位后,申、息两国感到不安(或:不愿臣服)。灵王在“吕”地击败了蔡灵侯之后,便命令申国人每户派出代表,进入蔡军军营,拿取蔡国的器物。楚国的管事人员夹道守在蔡人的军门两旁,下令所有人不准空手而出。

楚灵王新登大位,

申、息两国未至朝。

王伐蔡,胜于吕地,

命申人户户出,取蔡之器。

“室出”——每家派出代表。

“毋敢徒出”——不准空手而归。

这六个字,正是楚灵王权术的核心。

他没有说“赏赐”。

那不是奖赏,而是一场精心设计的心理工程。

他让申国人卷入掠夺,

在“得”与“不得”之间,

测试忠诚,也播下恐惧。

“进去,拿你们想要的。但不准空手出来。”

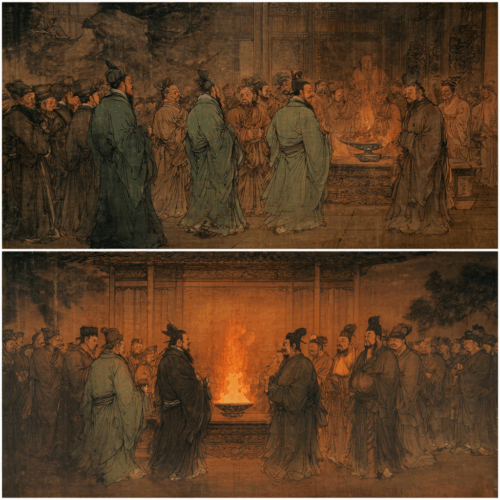

宫门两侧火光摇曳,执事官员一一记录。

每一个人、每一件器物、每一次出入,

都被笔尖留档。

那一刻,楚灵王要的不是铜器与玉璧,

而是一份集体的沉默。

申国的贵族们在火光中面面相觑。

有人兴奋——以为机会到了;

有人犹豫——怕触怒楚王;

也有人沉默——明白这是一场无声的绑架。

但最终,几乎所有人都走进了那扇门。

他们弯下腰,从废墟中抬出器物,

在火光与命令之间,完成了一场共谋的仪式。

通宝小哥写下:

“这不是分赃,而是征召。

从今往后,申国不再是旁观者,而是共犯。”

只有一个年轻人,三次空手走出。

那是一个细微、几乎无人注意的举动。

他叫——公子虚。

在众人喧嚣的沉默里,

他选择了另一种沉默。

公子虚的答案:远离

1. 三次出门:形式顺从,实质拒绝

“申成公其子虛未畜,命之遣。虛三徒出,執事人止之。” 《上博九·灵王遂申》

——申成公(申国国君)见其子“虚”年纪尚轻、未谙世事,便命他前去。公子虚三次空着手走出来,每次都被守门的楚国管事人员拦下。

“三徒出”,是公子虚第一次无声的抗议。

他不愿同流合污。

军门口,人影攒动。

有人抬着铜器玉璧而过。

公子虚转身,空手离开。

第二次,他仍旧空手。

第三次,依然如此。

通宝小哥边注:

“那不是三次失败,而是三次拒绝。”

火光下,少年站在命令的边缘,

他的空手,比刀更锋利。

执事官员急了:“公子,这是王令!”

公子虚缓缓应答:

“虚乘一车驷马,告執事人:’小人幼,不能以它器。得此车,又不能御之以归。命以其策归。’執事人許之。”《上博九·灵王遂申》

——公子虚驾着一辆套着四匹马的车出来,告诉管事的人:“我年纪小,不会使用别的器物。得了这辆车,又不懂如何驾驭它回去。请允许我只拿着马鞭回去。”管事的人同意了他的请求。

这是公子虚的一场无声的行为宣言。

他看似服从命令(拿了东西),

却选择了最无用的部分(马鞭)。

以“伴装无能”化解命令的锋刃,

在强制的系统里,留下一个漏洞。

2. 丢弃:与罪恶的最后切割

“虛秉策以归,至重澨,又棄其策焉。”《上博九·灵王遂申》

——公子虚于是拿着马鞭往回走,等到了名叫“重澨”的地方,又把那马鞭丢弃了。

通宝小哥边注:

“那一刻,我看见的不是一根马鞭,

而是一个人与罪恶的最后切割。

他要的,是绝对的清白。”

3. 质问:清醒者的底线

公子虚回到家,父亲申成公在等他。

“成公懼其又取焉,而諄之,佯爲之怒:“’邦盡獲,汝獨無得!’虛不答。又爲之怒。”《上博九·灵王遂申》

——申成公担心儿子还会再去取东西,便告诫他,并假装发怒道:“全国上下都有所缴获,偏偏你什么都没拿到!”公子虚不回答。成公又再次对他发怒。

成公的“怒”,是演给可能存在的楚人耳目的表演。

是父与子在恐惧与智慧之间的暗语。

再问再逼之后,公子虚终于开口:

“虛答曰:’君为王臣,王将遂邦弗能止,而或欲得焉?’成公与虛归,为格。”《上博九·灵王遂申》

——公子虚这才回答道:“您身为楚王的臣子,连楚王将要吞并他国(指蔡国)都无法阻止,难道还想着从中获利吗?” 成公便与儿子虚一同返回,并为此做好了戒备。

这是全文的点睛之笔。

公子虚看穿权力的逻辑:

今日之蔡国,或是明日之申国。

短暂的获利,不过是延迟的灭亡。

他们达成的,不是竹简上的誓约,

而是良知的边界。

我们,不做共犯。

通宝小哥边注:

“公子虚的选择:

远离核心,拒绝参与。

用装傻保护清白,

用丢弃划清界限。

这是第一种智慧——

以退为进。”

霸主楚国通过一场“强制性分赃”

测试并绑架附庸国的忠诚。

而年轻的申公子“虚”,

以一连串“非暴力不合作”的动作——

空手而出、伴装无能、途中弃鞭——

看穿并拒绝了这场阴谋,

并对父亲发出了亡国的警告。

那是一个少年在火光中,

对一个强权发出的最轻的一句:

“我,不同流。”

火灭之后,

一场战争结束,

但另一个更深的战争——

在每个人心里,

才刚开始。

二、《申公臣灵王》|君王旧怨好恶 vs. 臣子刚直风骨

学界普遍认为上博简中题为《申公臣灵王》的篇章,其主人公实为“陈公子皇”。为严谨起见,本文在论述中均采用“陈公”的称谓。

“陈”与“申”同为楚之附庸,其生存困境与博弈智慧可谓一体两面,

共同构成我们观察楚国霸权体系的珍贵窗口。

当公子虚在火光映照的军门前,

完成他无声的抗议时,

另一位贵族——陈公——

正整束衣冠,

步入另一重权力的核心——楚王的宫廷。

1. 旧账重提:试探与设套

“陳公子皇見王。王曰:’陳公忘夫棘遂之下乎。”’

上博六《申公臣灵王》——陈公子皇去朝见新王。楚灵王说:“陈公,你忘了在棘遂那件事了吗?”

这是楚灵王还未即位、身为王子“围”时,与陈公子皇之间的一段旧怨。

二人当年曾因某事结下梁子。

后来王子围登基,成为楚灵王。

陈公子皇,作为臣子,不得不朝见这位昔日的对手。

这是故事最紧张的时刻。旧怨未消,地位却已逆转,

君臣之礼成了生死之间的试探。

2. 直球回答:承认对立,也承认秩序

“陳公曰:’臣不知君王之将为君。如臣知君王之为君,臣将或至安。’”

——陈公子皇回答道:“那是因为臣下当时不知道您将来会成为君王啊。如果臣下早知道您会成为君王,臣怎敢与您争执,必定会设法让自己得到安宁。”

这番答语极具智慧:

其一,他不否认事实,坦然承认当年的对立;

其二,他将冲突原因归结为“未知”,以“无知”之名化解罪责;

其三,他重新确立当下秩序:过去是对手,如今是臣。

不自辩、不粉饰——承认往昔;

不逾矩、不卑服——尊重今日。

通宝小哥边注:

“直球不等于冒犯;它把‘我是谁’与‘我仍效忠’并置。”

3. 王的台阶:以笑释过,转危为安

“王曰:’不穀以笑陳公是言弃之。今日陳公事不穀,必以是心。’”

——楚灵王说:“我之前因为笑过陈公的这番话,所以把旧怨搁置了。今日陈公侍奉我,须以此心相待。”

楚灵王顺水推舟,接受了这个解释,

用一句“以笑释过”,

完成了从“试探”到“赦免”的转折。

他既保留了威严,又显露出容人之度。

这是权力游戏中极高明的一步。

4. 立界与誓心:有尊严的臣服

“陳公跪拜,起答:’臣为君王臣,君王免之死,不以振斧鑕。何敢心之有。’”上博六《申公臣灵王》

——陈公跪拜起身答道:“臣既为君王之臣,君王又赦臣不死,不以斧钺加诛,

臣怎敢再有二心?”

陈公的回应谦卑而完满。

- 明确身份:再次申明“臣为君王臣”;

- 感恩不杀:将威慑转化为恩德;

- 表态绝对忠诚:以“何敢心之有”消弭杀机。

这一幕堪称古代政治危机公关的范本。

危机的转化

冲突: 臣与君有旧怨,地位悬殊,性命危在旦夕。

应对: 陈公以三重策略化险为夷:

- 坦然承认,不狡辩;

- 将冲突转为“信息不对称”(“不知其将为君”);

- 尊崇权威,以感恩姿态满足君主的心理需求。

结果:

他把生死危机转化为一次忠诚宣誓。

楚式叙事的政治温度

这篇简文出自楚地自身叙事,

意在展现一个理想化的秩序——

君有容人之度,臣有守礼之智。

“灵王能笑而释怨”,

“陈公能谦而守命”,

二者共同维系了楚国霸权体系下的“稳态”。

与《灵王遂申》中公子虚的“非暴力不合作”相对,

《申公臣灵王》展现了另一种智慧:

在秩序之内求生,

以理性与尊严化解权力的刀锋。

通宝小哥边注:

“一个拒绝参与,一个主动融入;

两种方式,都是在求生。

一冷,一暖;

一退,一伸;

皆为楚人之智。”

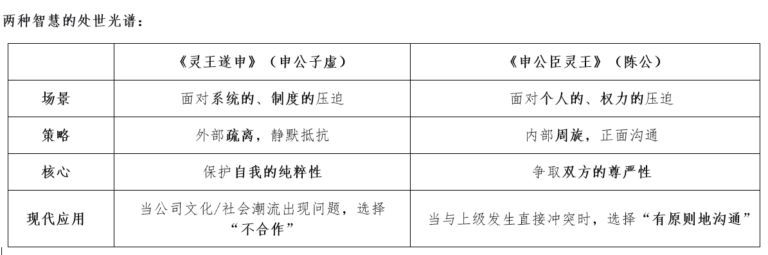

三、楚国—附庸国|在系统性压力下,如何保有“人”的尊严”

如果将楚国霸权下的生存比作一盘棋,

那么这两篇简文——《灵王遂申》与《申公臣灵王》,

正是记录这盘棋中两种截然不同、却同样关键的“棋谱”。

一个附庸国及其精英,

同时面临两重压力:

- 来自体制的系统性压迫(被迫站队、利益绑架);

- 来自个人层面的权力风险(旧怨与君恩的考验)。

这两篇简文,提供了两种互补的“生存指南”。

对外,学公子虚:

当面对制度性的暴力与不义,

在涉及原则与大是大非的问题上,

保持清醒,运用智慧进行非暴力、象征性的抵抗,

以退为进,守住底线。

对内,学陈公子皇:

当必须进入体系内部、直面最高权力时,

要善于言辞、懂得谦卑与周旋,

在服从中寻找主动,

把危机转化为机会,

在体制的缝隙中保存自我。

它们共同拼出了“楚式霸权”的两种面貌:

楚国的统治,

既是《灵王遂申》中那种精于算计、充满阴谋的现代管理术,

也是《申公臣灵王》中那种依赖个人恩威与随机心理的古典君主制。

两种特质并存,

使得附庸国必须同时具备两种智慧才能生存。

这两篇简文,其实是同一枚硬币的两面。

《灵王遂申》讲的是“体制的压迫”;

《申公臣灵王》讲的是“个人的周旋”。

单独看任何一篇,都只是一个故事;

合在一起看,

它们便是一部关于权力、道德与命运的历史正剧。

它既有宏大的制度背景,

又有细腻的心理细节——

深刻揭示了在强大霸权之下,

个体与家国命运的复杂性与多样性。

《灵王遂申》的启示:拒绝“平庸之恶”

在系统作恶时,

不参与,本身就是一种力量。

不要被短期利益所收买,

从而丧失立场与尊严。

公子虚教会我们,

如何在被迫“同流合污”的环境里,

巧妙地保持清白,

在退让中保住人的纯粹。

《申公臣灵王》的启示:有尊严地臣服

与权力相处,

最好的方式不是屈服或对抗,

而是建立基于原则与尊重的关系。

你可以服从一个系统,

但不必出卖灵魂与判断力。

陈公教我们,

如何“有尊严地臣服”,

在保住饭碗的同时,也保住脊梁。

楚文明的力量

楚文明留给后世最宝贵的,

不是青铜与玉器,

而是那些在强权阴影中仍保持清醒的人。

无论是公子虚那种出于忧患的疏离,

还是陈公那种基于理性的坦诚,

他们让我们看到:

当制度失衡,人仍可自持;

当秩序压迫,人仍能思考。

他们以各自的方式,

证明了“生存”不仅是一种本能,

更是一种选择。

这,是楚人的精神底线。

四、战国历史的岔路口|从楚简看“楚式秩序”与“秦制”的终极对决

(本章节所有推演与比较,均严格限定于战国末期的历史语境之中,旨在探讨华夏文明早期政治路径的另一种可能性。)”

《灵王遂申》的“取蔡之器”命令之后,

楚灵王此举,无意间暴露了 “楚式秩序” 的黑暗核心:

它不满足于武力征服,

更致力于通过利益捆绑与道德污化,

构建一个所有附庸国都无法脱身的霸权同盟。

申公的“消极抵抗”与陈公的“正面刚”,

恰恰说明了这套系统的巨大张力:

它既能用系统性压力制造“公子虚式的清醒”,

也能在权力博弈中逼出“陈公式的风骨”。

因此,认识楚文明的真正价值,

在于让我们看清:

在秦制“书同文、车同轨”的刚性统一之外,

历史曾存在另一种可能——

一种基于 “楚式秩序” 的、

松散而精密的霸权联盟。

它虽未能一统天下,

但它所催生的那种

在压力下求存的智慧、

在强权前不折的风骨,

仍是留给现代人最宝贵的精神遗产。

这篇文章所描绘的,

是战国时代的一种可能:

通过两篇楚简,我们看见楚人与秦人

在同一个时代里,

以两种截然不同的方式思考权力、秩序与人。

那不是史书的定论,

而是文明在演进中留下的两种呼吸方式。

1. 战国横向比较

对比秦国的“军功授爵”,

楚国通过“取蔡之器”这类仪式性共利行为 来构建附庸联盟,

展现了截然不同的组织逻辑。

公子虚的“弃策”行为,

与后世“忠君”观念不同,

体现了战国士大夫在霸权压力下,

为保全国家利益所展现的古老政治智慧。

2. 思想的交锋:战国末期的两条道路

当秦国凭借“法家律令”与“垂直郡县”高歌猛进之时,

楚国则实践着另一套政治逻辑。

倘若“楚式秩序”得以与“秦制”正面角逐,

我们或许会看到一个截然不同的华夏蓝图。

推演一:政治架构——“霸权联盟” vs “郡县垂直”

秦制:

彻底打破分封,通过法令与官僚体系实现中央集权。

楚式:

构建以楚为核心的分封式霸权联盟,

以利益与威慑管理旧贵族,

而非彻底消灭。

推演二:文化统合——“巫觋美学” vs “法家律令”

- 秦制:

“以法为教,以吏为师”,追求思想与行动的统一。 - 楚式:

依托瑰丽的楚文化——巫觋、图腾、诗歌——

进行柔性的文化统合,

可能形成一个多元而松散的文明共同体。

推演三:天下观念——“南方开拓” vs “北方防御”

- 秦制:

重心在北,筑长城以御外敌,格局大陆化。 - 楚式:

深耕南方传统,

可能推动华夏文明更早、更深入地

向长江流域、岭南及沿海拓展。

3. 战国时代的另一种可能

《灵王遂申》与《陈公臣灵王》的价值,

正在于它们揭示:

在秦制一统华夏之前,

战国政治生态中曾存在一种

以“非绝对控制”为特征的楚式秩序。

它虽然不如秦制高效,

却更具张力与多元化。

理解这条被历史湮没的支线,

让我们听见另一种节奏——

一种并行于秦制的文明节拍:

或许短暂,

却让华夏的版图多了一种温度与色彩。

更是一场关于多样与尊严的抉择。

通宝小哥在竹简最后一行写下:

“楚人与秦人,

各自写下了自己的秩序。

一种以法,一种以情。

一种求统一,一种守人心。世人记得成败,

而我,只想记下他们当时的思考。”

他吹灭灯芯,

竹简的墨香在空气里慢慢散去——

那是战国时代最后的呼吸。

尾之声|霸权下的生存艺术

楚文明,从不只有浪漫的楚辞与巫觋。

在竹简的纤维里,还有更深的内容——

关于权力、生存与尊严的博弈。

《灵王遂申》与《申公臣灵王》,

是一体两面的镜子。

前者写在军门之外,

后者刻于王座之下。

一动一静,皆是智慧。

外抵与内守

公子虚的方式——

外部的静默抵抗,

在命令与现实之间,留出缝隙。

陈公的方式——

内部的有尊严臣服,

承认权威,不丢分寸。

两种方式,互为表里:

一个守清醒,

一个守风骨。

它们构成了楚人最复杂的生存策略:

能抗,亦能顺;

能忍,亦能言。

系统的启示

从楚王朝堂到今日组织,

困境从未改变:

人人皆是系统囚徒,

连统治者也在局内。

当权术精致到能解构一切真诚,

唯一能修复系统的,

是信任。

是那份不计算的透明。

光的寓言

两篇楚简,

一篇出自战场门口,

一篇落在宫廷席间。

它们共同回答一个问题:

当力量压顶,

智慧与风骨,

如何在夹缝中找到光。

通宝小哥在竹简边缘留下备忘:

当我们无法逃离一个黑暗的系统,

是选择远离核心、保持清白?

——公子虚的方式;

还是深入核心、守住底线?

——陈公的方式。两种选择,都需要勇气。

两种智慧,都值得尊重。因为在至暗处保有清醒,本身即是光明。

楚国灭亡了。

但这些竹简活了下来——

火光照不尽的军门,少年丢弃的马鞭,君王与臣子相视一笑的瞬间……

都凝在这墨迹里。

原来,文明真正的延续,从不是霸业的永存,

而是每一个在黑暗中,选择做“人”的瞬间。

🤖 人工智能协作声明

本文由作者主导构思、架构与撰写,并在人工智能模型 DeepSeek AI & OpenAI ChatGPT 的协作下,进行多轮讨论、节奏输出、语言检查、结构检测与文字润饰。所有内容均由作者独立主创完成,AI 工具仅作为语言节奏的辅助,不参与著作权主体归属。最终内容由作者人工审校并艺术化重构,承担全部创作与价值判断责任。

📜 本站所有原创作品均已完成区块链存证,确保原创凭证。部分重点作品另行提交国家版权登记,作为正式法律备案。原创声明与权利主张已公开。完整说明见:

👉 原创声明 & 节奏文明版权说明 | Originality & Rhythm Civilization Copyright Statement – NING HUANG

节奏文明存证记录

本篇博客文为原创作品,由黄甯与 AI 协作生成,于博客网页首发后上传至 ArDrive 区块链分布式存储平台进行版权存证:

- 博客首发时间:2025年11月11日

- 存证链接:6e2cfb71-5b47-4988-8e5f-957e11957c7e

- 存证平台:ArDrive(arweave.net)(已于 2025年11月11日上传)

- 原创声明编号:

Rhythm_Archive_11_Nov_2025/chu-bamboo-slips-16-chulingwang - 用途声明:

本文为《节奏文明观》之〈楚文明 〉篇章,亦参与构建《AI×非遗文明共构档案》与《文明节奏回声计划》,用于文明节奏实地记录、区块链存证、跨域协作与版权登记用途。

© 黄甯 Ning Huang, 2025. All Rights Reserved.

本作品受版权法保护,未经作者书面许可,禁止复制、改编、转载或商用,侵权必究。

📍若未来作品用于出版、课程、NFT或国际展览等用途,本声明与区块链记录将作为原创凭证,拥有法律效力。

更多来自竹简的声音:

更多来自竹简的声音: