引文|一座地下书店

图:郭店楚简,源自纪录片 《简牍探中华》第二季 20250706 郭店楚简

门,被轻轻推开。

这里没有尘封的遗迹,只有未完的阅读。

楚地的泥土之下,八百零四枚竹简,

静默如墓主亲拟的藏书清单,

为两千三百年后的来者,存留着一场未曾终结的对话。

1993年,湖北荆门郭店一号墓出土。

这是一座战国时期楚国士人的墓葬,随葬品极简,

内有一批大部分完好的竹简。

内容横跨道家、儒家等学说,

包括《老子》甲乙丙本、《太一生水》《五行》《缁衣》《性自命出》《语丛》等十余种。

这批竹简,后被誉为“神州第一书”,

因为它们将中国思想的种子重新带回地面——

带回一个尚未分家的世界,

在这里,道与德共坐一桌,性与命彼此问答,既思天地,也省人身。

这些书不是神明的祷词,也不是政令的文告,

而是一位楚人留给自己的提问之书。

他将它们带入坟墓,仿佛在说:

“这些思想,值得随我带到来世。”

————

书店里,只有一人守候。

衣着如楚国贵族,

神情淡然如秋水。

掌中握着一卷未展的竹简。

他抬起头,缓声道:

“欢迎。我是无忧公子。这间书店的店长。

我守护这座书店,已经2300年了。”

有人或许会疑惑:为何墓主不带金银财宝,不带兵器车马,只带书?

因为他关心的问题是——

宇宙如何生?人如何成?道为何?德为何?

情感如何安放?人生如何修行?

这些问题,金银无法回答,权力也无从回应。

只有书,可以陪他继续追问。

无忧公子笑着说:

“这些问题,我已经想了2300年。

现在我无忧了——

不是不问,而是学会了与问题共处。”

他抬起手指向一卷古朴的竹简:

来吧,我带你看镇店之宝。

《太一生水》——楚人的创世记。

讲的不是神如何造物,

而是宇宙如何生出万象。

————

三排书架静静伫立。简册未言,却字字有声。

今天,我们再次推开这座沉睡两千三百年的书店大门。

哲学书店,永不打烊。

有些问题,值得问两千三百年。

墓主的书架|一个爱读书的楚士:他读什么?

在书店深处。

书架是泥土砌成的,竹简一卷卷整齐陈放,

有的墨迹褪去,有的仍清晰可读,像刚刚抄完未干。

墓主将这些书随身带入坟墓。

这是他的秩序,也是他的余生。

或许在他心中,书比金银更重,思想比权力更贵。

更或许,他只是还没读完——

有些问题,他打算在来世继续思考。

这间哲学书店共有三排书架,分为三类:

道家书架、儒家书架与混合书架。

————

第一排:道家书架

这里放的是楚地最早的“宇宙之书”。

《老子》甲、乙、丙三本,比今本早约一百年。

比如今本中耳熟能详的“绝圣弃智”,

在郭店简中却作“绝智弃辩”;

今本说“绝仁弃义”,

简本却写成“绝巧弃利”。

这些微妙的词句差异,透露出一个不同的思想取向——

早期的《老子》,或许并没有那么强烈的反儒色彩。

那时的“道”与“德”还未被泾渭分明地贴上标签,

更像一本生活之书、处世之书。

这一排还藏着镇店之宝:《太一生水》。

它是楚人的创世记,

不是神造天地的故事,而是宇宙如何“生”出来的解释。

太一如何生水、水如何生天地、天地如何生四时……

这一本书,将在下一节细讲。

————

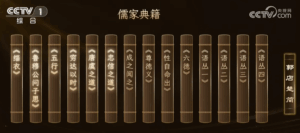

第二排:儒家书架

这里放的是修身处世的手册。

《缁衣》《五行》《六德》、

《鲁穆公问子思》《穷达以时》《尊德义》、

《成之闻之》《忠信之道》……

其中,《五行》不是五种元素,

而是五种德行:仁、义、礼、智、圣。

它像一张修身地图,从内在到外在,一层一层攀升。

这些儒家典籍,不是纸上说教,

而是可执行的行动指南——

以文字为经,以行为为纬。

————

第三排:混合书架

这一排的书,很难分类,

既有儒家的影子,也有道家的气质。

例如《性自命出》的首段,曾写道:

“性自命出,命自天降。道始于情,情生于性。” (简1-3)

人性从哪里来?情感如何安放?

儒家在问,道家也在问。

《语丛》一到四集,像一部格言集。儒道混合,

读起来像箴言,也像警句。

无忧公子合上手中的简册。

“你有没有发现,

这三排书架上的书,既有‘天’的问题,也有人间的答案;

既问宇宙从何而来,也问人应如何自处。”

他顿了一下,轻声道:

“那时,思想还未分家。

儒与道同桌,性与命对坐。

那时的书,没有标签;那时的人,也不急着归类。”

三排书架,

既有儒家的修身手册,

也有道家的宇宙说明书——

这不是冲突,而是战国思想的原貌。

一个完整的人,

要向外问”宇宙从何而来“,

也要向内求”我如何成为更好的人“。

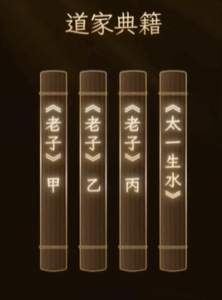

第一排书架|道家的"宇宙说明书":《太一生水》

图:郭店楚简,源自纪录片 《简牍探中华》第二季 20250706 郭店楚简

在哲学书店的第一排,躺着一卷泥土中仍有光的竹简。

它的名字叫《太一生水》。

是“楚人的创世记”,也是这间书店的镇店之宝。

它不是神造天地的神话,而是楚人写下的宇宙生成之书。

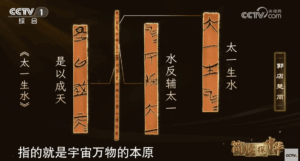

1. 宇宙如何“生”出来?

简文写道:

太一生水,

水反辅太一,是以成天。

天反辅太一,是以成地。(简1)

不是“谁造了宇宙”,而是:“宇宙自己怎么长出来的?”

郭店楚简,源自纪录片 《简牍探中华》第二季 20250706 郭店楚简

郭店楚简,源自纪录片 《简牍探中华》第二季 20250706 郭店楚简

- 太一,是一切之本;

- 太一生出水,

- 水反过来辅佐太一,于是形成天;

天再反辅太一,于是成地。

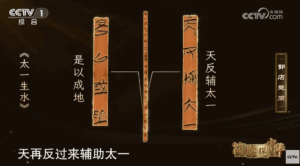

这种逻辑叫做“反辅”:

每一个被生出的事物,

都会反过来帮助生出它的那个本源。

这是一种“回馈性生成”。

不是直线造物链,

而是一种相互协助的循环结构。

不是单向的”造”,

而是双向的”生”。

楚人写下的不是神话剧本,

而是生成模型。

不是单向的”造”,

而是双向的”生”。

2. “反辅”是什么?

“反辅”是——

相互帮助、相互成就。

它是一种宇宙语法。

不是命令,而是协同;

不是统治,而是成全。

水生天,但天也滋养水;

天生地,但地也承托天。

宇宙不是金字塔,

而是一个循环共生的网络。

文里写道:

天地【复相辅】也,是以成神明。

神明复相辅也,是以成阴阳。

阴阳复相辅也,是以成四时。

四时复相辅也,是以成沧热。

沧热复相辅也,是以成湿燥。

湿燥复相辅也,成岁而止。(简1-4)

每一层都不是推演,而是回馈:

冬来自夏的热残;春由寒湿萌生。

一年的形成,

来自”湿燥”和”沧热”(寒暑)的交替。

而这一切,都是从’太一’开始的。

图:郭店楚简,源自纪录片 《简牍探中华》第二季 20250706 郭店楚简

宇宙的秩序,不是金字塔,

而像一棵不断回馈根系的树,

一条环环流动的河。

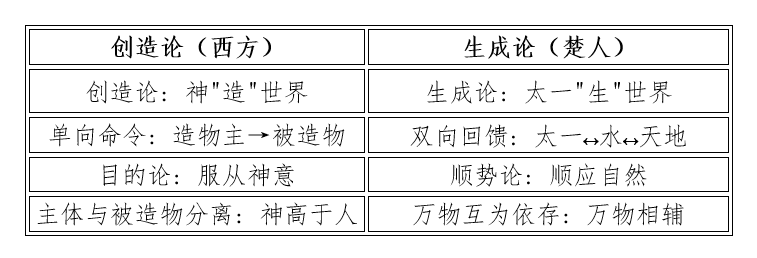

3. 西方与楚人的宇宙观:创造论 vs. 生成论

在这一切之前,

楚人从未问“是谁造了宇宙”。

他们问的是:“太一如何生水,水如何生天地。”

这是一种生成论。

楚人认为,

宇宙不是被’设计’出来的,

而是自己’长’出来的——

像一棵树,像一条河,像生命本身。

4 为什么是”水”?

为什么太一先生的是“水”?不是火,也不是土?

因为水最柔软,最包容,也最能“反辅”。

水向下流,却能蒸发归天;

水滋养万物,但万物死后又化为水。

水,是唯一既能“生”,又能“被生”;

既能“给”,又能“收”的存在。

太一选择水作为开端,

就像在低声说出宇宙的本质:

是柔软、循环、相生,这才是力量。

在这个漂浮焦虑的时代,

《太一生水》提醒我们——

“你并非无根的浮萍,而是与星辰流水同属一个生命网络。”

第二排书架|儒家的修身地图:《五行》

图:郭店楚简,源自纪录片 《简牍探中华》第二季 20250706 郭店楚简

图:郭店楚简,源自纪录片 《简牍探中华》第二季 20250706 郭店楚简

第二排书架下放着《五行》,宛如接续前一排的回响:宇宙如何生,人如何活。

一卷卷写有“仁、义、礼、智、圣”的竹简。

没有金玉为饰,也没有华言盛语,字迹质朴,语意沉静。

这是《五行》——一部关于德行、节制、与完整之道的手册。

在一旁的无忧公子说到:

“这个时空的人,每天很忙,却不知道在忙什么。每天很累,却说不上为什么累。”

1. 修身,为了解决什么?

简文中写道:

形于内,谓之德。

不形于内,谓之行。(简1)

楚人将行为区分为两类:

行为是从内在流出的,那叫“德”;

如果只是做给别人看的,那叫“行”。

真正的修身,是内外合一。

战国时代的书简,已深知人心易裂,

人活在内外之间,久而久之便失去了整体的自己。

现代人的疲惫,来自撕裂。

一个是“别人眼中的我”,

一个是“真实的我”。

我们活成了两个人。

《五行》所关心的,要修复的就是这种撕裂感。

是如何让“人”成为不被撕裂的整体,如何成为完整的人。

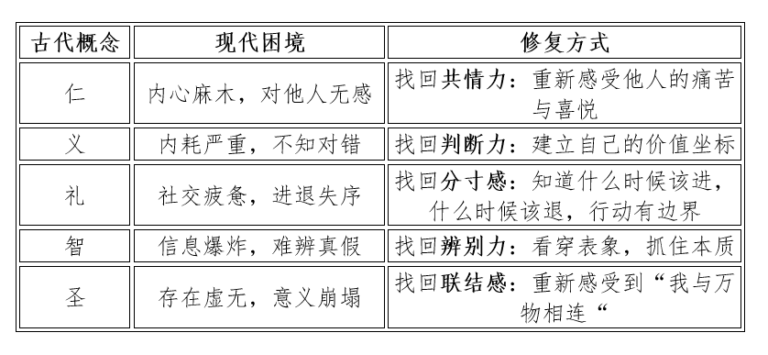

2. 五行,并非五行,而是五种找回自己的方式

书名虽曰“五行”,但与后世所称“金木水火土”无涉。

竹简所列五目,皆为德性:

仁、义、礼、智、圣 (简1-3)

五种德目,不是供奉的教条,

而是对应人之情感、判断、行为、思维、与存在状态的五种修复之道。

它们像是五把钥匙,

每一把都对应一种现代困境:

这些德目如同五根神经,

牵引着人如何与自身、与他人、与天地相处。

这是一张”修身地图”,

告诉人——

如何从”仁”修到”圣”。

不是成为圣人,

而是变得“完整”。

3. 修身,不是完成状态: 现代人的“五行修复术”

《五行》不是答案之书,而是提醒之书。

它并不要求人修成“圣”,

它只是说——有这样一条路,可以慢慢走。

《五行》不是讲理,是在回应当下:

- 修“仁”,是从冷漠中重新感知他人;

- 修“义”,是停止为取悦他人而违背本心;

- 修“礼”,是在混乱中找回边界与尊重;

- 修“智”,是在噪音中听见自己的方向;

- 修“圣”,是在变化中坚持自己的信念。

这条路没有终点。

重要的从来不是“是否达成”,

而是“是否愿意开始觉察”。

4. 为什么是五行,而非一德?

五行皆形于内而时行之,谓之君子。(简6-7)

修完这五行,

仁、义、礼、智、圣都具备了,

就成了”君子”——

不是有权有势的人,

而是内外和谐、知行合一的人。

所以这《五行》不是五条平行选项,

而是一个相生相辅的结构系统。

- 只有仁,而无义——容易被情绪左右;

- 只有义,而无仁——则可能冷酷刚硬;

- 只有智,却无圣——将陷入价值真空。

- 只有圣,却无礼——往往会脱离现实。

德行不可拆分,也不可偏废。

它们如同五根手指,单一虽灵活,合握方能成器。

五行,是人之为人的结构。

不是五种标签,而是五重协奏。

仁 → 义 → 礼 → 智 → 圣

这是一个”由内而外、由近及远“的修行路径。

无忧公子立于书架边,指尖掠过一卷卷书简。

他不言语,只是低头看了看脚下的泥土,

轻轻将《五行》卷合,

那书册的末页仍余一笔未尽。

仿佛在说:

德行不是一套规训,而是一种流动的力量,

重要的,不是抵达,

而是——每一步的觉察。

修身,不是终点的抵达,

而是不断地回返、修复、与生长。

是一次次,在纷扰中回到最初的自己。

从《太一生水》的生成之道,到《五行》的修身之法,

楚人在说的,是同一件事——

宇宙如何“生”,人如何“成”。

在相辅相生中找到秩序,

在自我修复中找回完整。

《五行》对内卷时代最清醒的提醒是——

“我们不是在打造一份光鲜的简历,而是在雕刻一个安稳、丰盈的灵魂。”

尾之声|思想不死的方式

三排书架渐归寂静。

竹简被重新卷起,光线从墓室的裂隙洒入,

照在书册的泥土纹理上。

第一排,写着宇宙如何生成;

第二排,写着人如何修身;

第三排,则模糊地介于天与人之间,

说着性命之流、德行之成。

它们共同回答着同一个问题——

如何在不确定的世界里,做一个“完整的人”。

而这座地下书店留给现代人的礼物,

正是一套安顿身心的古老智慧:

当你困于绩效的循环,《五行》说:德之行,是向内生长,而非向外表演。

当你感到存在的孤独,《太一生水》说:你从来不是孤岛,而是宇宙循环中的一个回响。

它们从不争论对错,

只默默呈现生命的两种状态——

宇宙在循环中生生不息,

人在修行中归位合一。

这间书店从未开课,

也不提供答案。

它只是静静存在——

在泥土中,在时间里,

在每一句未被读完的思索之间。

无忧公子从书架前走过,

轻轻将最后一卷简册归位。

他站在门口,看着光线洒进墓室的土壁,

转过头,轻声一语:

“书会等你,问题会等你。

但你的人生,只有一次。”

——————

走出了书店。

地下的光暗了下来,风掠过地面,

没有留下脚印。

但问题,仍在生长:

宇宙如何相生?

人如何完整?

生命该如何安放?

两千三百年过去了,

这些问题,依然在被追问。

或许,思想的永生,

不在于提供答案,

而在于它能被一次次打开,

在每一个时代,

每一颗心灵中,

再次发芽。

🤖 人工智能协作声明

本文由作者主导构思、架构与撰写,并在人工智能模型 Claude AI & OpenAI ChatGPT 的协作下,进行多轮讨论、节奏输出、语言检查、结构检测与文字润饰。所有内容均由作者独立主创完成,AI 工具仅作为语言节奏的辅助,不参与著作权主体归属。最终内容由作者人工审校并艺术化重构,承担全部创作与价值判断责任。

📜 本站所有原创作品均已完成区块链存证,确保原创凭证。部分重点作品另行提交国家版权登记,作为正式法律备案。原创声明与权利主张已公开。完整说明见:

👉 原创声明 & 节奏文明版权说明 | Originality & Rhythm Civilization Copyright Statement – NING HUANG

节奏文明存证记录

本篇博客文为原创作品,由黄甯与 AI 协作生成,于博客网页首发后上传至 ArDrive 区块链分布式存储平台进行版权存证:

- 博客首发时间:2025年11月01日

- 存证链接:08506575-51f4-4411-b5c0-fa7e88acc42b

- 存证平台:ArDrive(arweave.net)(已于 2025年11月01日上传)

- 原创声明编号:

Rhythm_Archive_01_Nov_2025/chu-bamboo-slips-05-guodian - 用途声明:

本文为《节奏文明观》之〈楚文明 〉篇章,亦参与构建《AI×非遗文明共构档案》与《文明节奏回声计划》,用于文明节奏实地记录、区块链存证、跨域协作与版权登记用途。

© 黄甯 Ning Huang, 2025. All Rights Reserved.

本作品受版权法保护,未经作者书面许可,禁止复制、改编、转载或商用,侵权必究。

📍若未来作品用于出版、课程、NFT或国际展览等用途,本声明与区块链记录将作为原创凭证,拥有法律效力。

更多来自竹简的声音:

更多来自竹简的声音: