《楚简新读》|致楚人后裔,与所有寻根者:一张文明归家的地图

这不仅是一系列篇章,而是一张张文明归家的路图——在AI席卷的浪潮下,为仍在寻找根脉的人点亮一盏灯。

从竹简的肌理抵达先祖的脉搏,从楚地的烟火触摸文明的星图,在权力的棋局里,看见血脉深处的那份智慧。

两千年的碎片在这里渐次复位,楚文明,也在这些竹简中重新苏醒。

如果你是楚人后裔,这里写着你的归途:

- 祖先如何生活、思考与构建家园

- 楚文明何以兼具浪漫与理性、狂放与秩序

- 流淌在我们血脉深处的文化基因与精神坐标

如果你来自四方,这里是你的参照:

- 看一套文明如何调和理性与神秘

- 理解华夏土地上最早的多元共生

- 在全球化的混响里找到属于自己的文化锚点

这不仅是对文明记忆的整理,更是一场面向未来的精神基建,是一张为当代人铺开的精神地图。

当世界在速度中失焦,当文化在喧嚣里被冲散,愿你循着这张竹简铺就的归家地图——找回我们来自何处、为何而立、又将走向何方。

——————————————————

《桐颂》与《兰赋》:楚国双典型的风骨与清德

在上海博物馆第八册楚简中,《桐颂》与《兰赋》并列为一组独立篇章。

它们分别以“桐”与“兰”为核心意象,呈现楚国士人与楚地文化在秩序构建与人格清德两个方向上的思考。

《桐颂》以官道之桐入笔,描绘其“深立坚树”“刚其不贰”,强调树木在众木之间所呈现的 直、正、任、守。

桐树的形态被视为国家秩序与士大夫担当的象征。

《兰赋》以幽麓之兰为喻,呈现其“摇落不失厥芳”“芳馨达闻四方”。

兰草在困厄中的清香与独立,被用来说明一个人的德性、自持与本真。

两篇竹简一显一隐,一体两端:

- 桐代表 在世间立身之法

- 兰代表 在内心立德之道

共同构成楚文明在“治世”与“养德”之间的双重精神结构,是理解楚辞美学的重要起点。

引文|〈桐颂〉与〈兰赋〉:楚辞诞生前最清亮的两束光

在战国的漫长夜空里,有两篇竹简像双星般静静发光——

它们就是《上海博物馆藏战国楚竹书》中的〈桐颂〉与〈兰赋〉。

世人皆知《楚辞》之瑰丽,却往往忘记追问:

屈原之前,楚国的文学从何而来?

香草美人的传统为何能在楚地独树一帜?

〈桐颂〉与〈兰赋〉,正是这些问题的答案。

它们是一对完美的文学双璧,从两个方向立体呈现了《楚辞》诞生前楚国文学的真实风貌。

它们也让我们看到:在屈原之前,楚国已经形成寓情于草木、托物以言志的成熟美学——

这并非偶然,而是深沉本土文脉的自然延伸。

(※上博简篇题作《李颂》,然正文首句即云“桐且治兮”,学界普遍认为所咏者实为桐,而“李”乃对比之木,此处从其文意。)

在文学史的光谱上,它们是楚辞的——

“双子星”:一守入世,一守出世;

“源代码”:香草美人传统的最初纹理;

“先声”:比《橘颂》《离骚》更早的风骨与芬芳。

郢都的清晨,风从城墙外缓缓吹来。

官道两旁,梧桐成行,笔直如列队之士;

城外幽麓,兰草静生,清香如不言之贤。

桐显于大道,兰隐于深谷——

然而楚人最早明白:

桐与兰,从来不是两种植物,

而是一个灵魂的两面。

桐,是入世之焰——

在秩序与担当中生长,为人间搭建刚直的骨架。

兰,是出世之焰——

在本真与静定中守护,为灵魂保留清香的净土。

一显一隐,一刚一柔,一向外承担,一向内自守——

二者并非对立,而是互为照映的双生之焰。

它们的张力与共生,正是《楚辞》之所以震撼千年的原因:

在忠贞与高洁之间,在美政与独善之间,

楚人的灵魂始终在这两端拉扯、试炼、升华。

屈原亦然。

他既是桐,愿以身立国;

也是兰,愿以德自守。

这对“双焰”在他心中长期冲撞,

锤炼出《楚辞》那种

——在矛盾中挺立、在悲剧中发光的伟大之美。

无忧公子站在竹简前,静静望着桐与兰的影子交错落在案上。

风声微动,他轻声道:

“桐与兰,本同一源。

一株立于官道,一株隐在幽谷——

却都是楚人心底分出的同一缕魂火。”

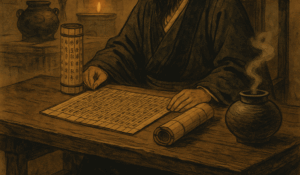

一、《桐颂》|官道上的秩序之焰

图:桐颂,源自马承源(主编)。上海博物馆藏战国楚竹书(八)。2011,页231。

1. 核心意象:桐树——士人被“安排在场”的位置

《桐颂》中的“桐”并非野生之木,而是“官树”:

生于官道、园圃、庭院,具有被栽植、被观看、被期待的属性。

它的位置本身,就是意义。

桐不是自由生长的树木,而是被放置在公共空间中承担象征性使命的树。

这使得桐从一开始就带着制度、秩序、政治伦理的意味。

2. 核心简文与象征:桐的“形”,即士人的“德”

“相乎官树,桐且治兮。

抟外疏中,众木之纪兮。” (简1正)——立于官道的桐,如此端整有序;

外圆内疏,成为众木的法度与尺度。

“深立坚树,刚其不贰兮。”(简1正背)

——根深而立稳,刚正而不改——一心不贰。

这一系列文字勾勒出桐的三重精神:

(1) 构建秩序(纪)

桐树被称为“众木之纪”,

它不是自然之木,而是其他树木的尺度、政治之道的标尺。

这是楚人理解“制度”的方式:

用一株树来教人如何立身。

(2) 内外合一(礼)

“抟外疏中”呈现了楚人对礼法的要求:

外在端正、内在通达——

形与心统一,仪与德一致。

(3) 坚守原则(志)

“刚其不贰”是楚士大夫精神最深的浓缩。

不随风、不改节、不趋利、不随众。

3. 凤鸟之集:桐的“神选”象征

“凤鸟之所集,俟时而作兮。” (简1正)

这两句意义重要,是《桐颂》中最“楚”的一笔:

桐为凤所集

在先秦文化中,只有德木、正木、贵木,凤凰才会停驻。

这是楚人最熟悉的象征系统:

德至极处,必有神灵来栖。“俟时而作”——等待时机而发

这是士人大义的象征:

桐不急、不躁、不争,它只需等待“其时”,

一旦天命所至,便能发其华、尽其用。

因此,这一句让桐从“官道之木”升格为

“应天之木”——带着德性与天命的双重光芒。

它告诉我们:

入世的坚守不仅是职责,也是天道所托。

桐之挺立,不仅为人,也为神。

这是楚文明中特有的“德—天—物”一致观,使桐成为“被天命承认的树”,

也使桐象征的士人形象具备了宇宙伦理意义。

4. 精神内核:入世的坚守——桐之道

桐之“入世”并非献身权力,而是献身秩序。

它承担着:

- 在乱世中保持直立

- 在众木中保持不偏

- 在制度中成为骨架

- 在动荡中为他人提供尺度

它象征了一种楚式的士人风骨:

不是张扬,而是内向而坚韧的担当。

这种精神,与儒家的“达则兼济天下”相通,

却更带着楚国特有的孤烈与沉稳。

桐是一种“入世的独善”。

既入其位,也独守其心。

5. 楚味解读:楚国士人的安静风骨

在楚国的政治场域中,士人往往在王权与贵族之间被裹挟、被弃置。

他们少有真正的政治权力,却承担着文化与道义的责任。

桐的形象恰恰对应这一群体:

- 生在官道——显示他们的公共性

- 常被忽略——象征其沉默处境

- 不改其直——象征其精神自恃

- 不随众风——象征其文化底线

桐是楚国士人精神的缩影:

孤高、坚直、被误解,却从不倒下。

6. 桐之最终旨意

桐最终被用来说明一个理想人格:

既是制度的柱石,又是德性的载体。

“是故圣人兼此,和物以理人情。” (简2)

——桐告诉我们:

治理世界不是靠力量,而是靠形之端正、心之不移。

风从官道吹来,桐影层叠。

无忧公子停在树下,看着那一条被风吹得笔直的枝干,

轻声道:

“这便是楚国的风骨。

文明的殿堂,正是由无数这样甘为栋梁的笔直灵魂所支撑。”

二、《兰赋》|幽谷中的本真之焰

![]()

图:兰赋简文,源自马承源(主编)。上海博物馆藏战国楚竹书(八)。2011,页254。

1. 核心意象:兰——自愿离开权力的灵魂

《兰赋》里的兰草,不在大道、不在庭院,而是:

“宅在幽中” (简1)

“处宅幽麓” (简2)

桐被安置于官道,以形教人;

兰主动退入幽谷,以香守心。

楚人用两株植物,写出士人两种不同的生命选择:

● 一株站在众目之下承担

● 一株躲在群山深处清醒

兰选择后者——这是楚人灵魂的另一半。

2. 核心简文与象征:花落不失芳——内在的“不败性”

赋文最重要的句子:

“缓哉兰兮,花摇落而犹不失厥芳。” (简2)

花落,不等于品质落。

外在的美可以枯萎,

内在的德不会随风。

这不是柔弱,而是另一种硬度:

● 桐的坚,是形的坚;

● 兰的坚,是香的坚。

桐靠“形立”,兰靠“香存”;

桐教人如何站在世上,

兰教人如何不失本心。

3. 逆境中的兰:坏时代更能照见好人格

赋文写道:

“日月失时,稊稗茂丰” (简1)

——太阳月亮不按常理运行,杂草却长得疯狂茂盛。

“旱其不雨,何黍而不枯” (简2)

——干旱到连最耐旱的黍米都枯死了。

“残贼,蝼蚁虫蛇。” (简3)

——害虫/毒虫/蛇鼠遍地肆虐。

“稊稗之方起,夫亦适其岁也 ” (简5)

——杂草的猖獗,竟成了这个时代的常态。

楚人早把末世图景与礼崩乐坏,写进这四句里。

世界混乱,杂草疯长,

但兰却:

“身体重静,而目耳劳矣。 处位怀下,而比拟高矣。”(简5)

——身躯厚重宁静,耳目却感知着万物。

身处低位而心怀谦下,精神境界却可比拟崇高。

兰在枯坏的时代不枯,

这是楚人最珍视的德性:

逆境中的稳定性。

更重要的是:

“亲众秉志,绰远行道” (简3)

——却仍怀抱志节,在辽阔天地间践行着自己的道。

桐在秩序中立其形;

兰在混乱中修其心。

两者互为镜像。

4. 德性结构:外圆内直、亲众秉志、不卑不屈

《兰赋》给兰写了三重人格骨架:

(1) 亲众而不流俗

“亲众秉志” (简3)

能与众人同行,

却保持自己的方向。

(2) 温柔外形,坚硬内核

“缓哉兰兮” (简2)

“秉德” (简3)

兰是外表柔美,内里坚直。

(3) 不卑、不屈、有智慧

“不躬有折” (简3)

兰的“不折”,

不是倔强,

而是一种“见过世界却不被世界收买”的智慧。

桐的不贰,是政治中的刚;

兰的不折,是精神上的清。

5. 幽谷中的“德之香”——不求闻达,自然远播

赋文写:

“芳馨密迩而达闻于四方。” (简2)

兰不宣扬,不竞争,不自荐。

它的香气近处浓、远处淡,

但风一吹,仍能被四方感知。

楚人用“香”写德:

真正的品行,不需要操心传播。

桐是“让人看见的德”;

兰是“让人闻见的德”。

一个在光里,一个在暗里。

一个是制度之德,一个是自由之德。

6. 最终旨意:处位怀下,而德在高处

兰“处位怀下”——身在低处;

但它“比拟高矣”——德性极高。

桐在高位不乱;

兰在低位不卑。

桐让士人明白:在位者必须有“形”。

兰告诉士人:失意时必须守住“香”。

桐为外在秩序立骨;

兰为内在自由留香。

楚人把这两者合起来,

才叫“君子”。

无忧公子从官道走入幽谷,

桐的影子渐渐被山风收起。

他在兰草前停下,指尖轻触那摇落后的清香。

“桐告诉我——

人在位时,如何不乱。兰告诉我——

人在低处,如何不失。”

山风吹来,兰香缓缓升起。

“桐给我担当,

兰给我底气。桐教我挺直给众人看,

兰教我沉静给自己看。”

原来楚人的人格,

并非择其一,

而是追求一种极致的完整——

以外在的桐立世间之形,

以内里的兰养浩然之气。

兰香若有若无,

无忧公子轻声补上一句:

“形可摇落,

神不可。”

三、桐—兰双生|在《楚辞》中合为一魂

《桐颂》末句说:

“圣人兼此。” (简3)

“兼此”二字,是理解楚文明灵魂结构的钥匙——

它并非要求在桐与兰之间选其一,

而是揭示:桐与兰本是一魂的两翼,是同一性情在不同境遇中的双生之焰。

桐,是向外的火——根深、刚直、为秩序立基;

兰,是向内的火——静定、清洁、为心灵守本。

桐让灵魂有担当,不陷入散漫;

兰让担当有灵气,不坠入僵硬。

桐的“深立坚树”与兰的“摇落不失芳”并非冲突,

而是楚人心性里“外在之义”与“内在之洁”的互为成全。

因此,楚辞并不是在桐与兰之间摇摆,而是在双生之焰里寻找升华。

《橘颂》延续了桐的直立之德:

“受命不迁”

——禀性坚贞不移

“深固难徙,更壹志兮”

——根深蒂固,难以徙移,志向专一。

“受命不迁”“深固难徙”——

这是桐之精神在橘上的转生:

在世道混乱中保持位置、保持志向。

《离骚》承接了兰的高洁之魂:

“纫秋兰以为佩”

——把秋兰结成索佩挂身旁。

“纫秋兰以为佩”——

这是兰之芬芳在屈原胸中的复活:

即便被流放、被诬陷,也不改其香。

但屈原最伟大的地方在于——

他不是桐,也不是兰,

他是同时燃烧着桐与兰的双生之魂。

他想像桐那样“深立坚树”,

以身立国、建美政;

却又像兰那样“摇落不失芳”,

守住清白、拒绝同流。

桐的入世责任与兰的出世清洁在他体内激烈冲撞,

无法调和,却也不愿舍弃任何一端。

于是《楚辞》的悲剧之美便诞生在这种撕裂里——

桐之担当撑住他的信念,

兰之清香守住他的灵魂,

双焰相互燃烧,形成一种超越个人的文学光。

楚辞之所以动人千年,

正因为它写出的不是某一种人格,

而是一整座文明的两极张力:

入世与出世、责任与独立、外在之义与内在之洁。

无忧公子站在竹简前,看着桐的影子长在地上,

又看着兰的气息淡淡从纸纹里散出。

风声越过他的肩,他轻声道:

“桐与兰本是一魂。

一个立在官道,一个隐在幽谷。

楚辞,就是这双生之焰在黑暗里燃烧,合一之后的光。”

楚辞的灵魂告诉我们:

这不是非此即彼的单选题,

而是生命的一体两面。

真正的完满,

不在于“选对”,

而在于拥抱这种张力——

让生命在矛盾的淬炼中

走向丰盈。

尾之声|双焰合一,璇玑之光

《桐颂》与《兰赋》并非两首孤立的咏物赋,

而是楚国士人精神宇宙中永恒共鸣的双生星轨。

一端,是《桐颂》燃起的入世之焰:

挺立官道,以“抟外疏中”的礼仪、以“深立坚树”的志节,

为《橘颂》的“受命不迁”与屈原的“美政”理想,

铸出了精神的骨架。

另一端,是《兰赋》摇曳的出世之焰:

栖于幽谷,以“摇落不失芳”的静定,

守护着《离骚》中“纫秋兰以为佩”的高洁,

成为“退修初服”时不灭的底气。

二者并非对立的选择,

而是人格完形的阴阳两面,

共同构成楚国士大夫精神的完整光谱。

入世而不失风骨,出世而不忘天下——

正是这种在张力中寻求统一的动态平衡,赋予了楚辞穿越千年的生命力。

若将视野升至宇宙,

桐与兰恰如北斗系统中的枢与璇:

桐为枢,如北极星般恒定,为文明确立不动的轴心,是静守的根基;

兰为璇,如北斗般循轨运行,为世界注入流转的灵气,是动变的生机。

当枢之恒定与璇之运转彼此契合,

它们便复现了”璇玑玉衡”的古老天道,

共同构成驱动楚文明的那具精神发动机。

这,就是璇玑之光——

不是非此即彼的取舍,

而是两极共融后所迸发的、

更高维度的文明辉光。

我们追寻楚文明,并非为了复刻古制,

而是为了唤醒那份——

让生命扎根大地、又绽放于星空的永恒智慧。

无忧公子拾起一片桐叶与一支兰草,

轻轻合在掌心。

他说:

“这火焰从未熄灭。

它穿过竹简,穿过屈原,

也穿过我们犹疑的时刻,

最后落在每一个

试图立身、也试图立心的人面前。”

夜色深处,星群缓缓旋转。

桐之直光,兰之幽香,

不再是两缕孤焰——

它们在高处合流,

化为一点恒久不灭的亮光。

🤖 人工智能协作声明

本文由作者主导构思、架构与撰写,并在人工智能模型 Claude AI & ChatGPT AI 的协作下,进行多轮讨论、节奏输出、语言检查、结构检测与文字润饰。所有内容均由作者独立主创完成,AI 工具仅作为语言节奏的辅助,不参与著作权主体归属。最终内容由作者人工审校并艺术化重构,承担全部创作与价值判断责任。

📜 本站所有原创作品均已完成区块链存证,确保原创凭证。部分重点作品另行提交国家版权登记,作为正式法律备案。原创声明与权利主张已公开。完整说明见:

👉 原创声明 & 节奏文明版权说明 | Originality & Rhythm Civilization Copyright Statement – NING HUANG

节奏文明存证记录

本篇博客文为原创作品,由黄甯与 AI 协作生成,于博客网页首发后上传至 ArDrive 区块链分布式存储平台进行版权存证:

- 博客首发时间:2025年11月20日

- 存证链接:457654c9-afe9-47be-b597-c9ad05cc2811

- 存证平台:ArDrive(arweave.net)(已于 2025年11月20日上传)

- 原创声明编号:

Rhythm_Archive_20_Nov_2025/chu-bamboo-slips-28-tongsong-and-lanfu - 用途声明:

本文为《节奏文明观》之〈楚文明 〉篇章,亦参与构建《AI×非遗文明共构档案》与《文明节奏回声计划》,用于文明节奏实地记录、区块链存证、跨域协作与版权登记用途。

© 黄甯 Ning Huang, 2025. All Rights Reserved.

本作品受版权法保护,未经作者书面许可,禁止复制、改编、转载或商用,侵权必究。

📍若未来作品用于出版、课程、NFT或国际展览等用途,本声明与区块链记录将作为原创凭证,拥有法律效力。

更多来自竹简的声音:

更多来自竹简的声音: