一縷來自海洋深處的異香,伴著七次遠洋的風浪歸來。

在海風濕潤的日子裡,它似乎仍藏在泉州灣的潮聲中。

那不是山野幽蘭的芬芳,也不是中原沉香的靜定,

而是一種來自遠方、帶著鹽與琥珀氣息的夢——龍涎香。

這篇尋香之旅,始於大明永樂年間,回望那場舉世罕見的遠航。

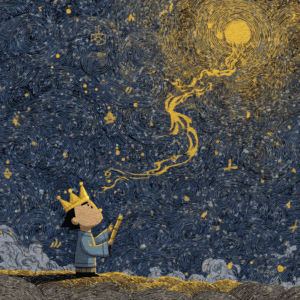

鄭和,明成祖命下的「正使」,率船隊七下西洋,穿越南海、印度洋,遠達東非。

他不是尋香者,卻帶回了東方未聞之香—龍涎香,一種從抹香鯨腹中誕生、經風與浪淬煉的海中異寶。

這香氣並非一見傾心,而是令人心悸的深沉。

初聞時氣息腥鹹,若潮水翻湧,但越久越甘,餘韻悠長,有如沉香,又似乾玫瑰揉碎後的殘夢。

這香,是香水的靈魂,是定香的帝王。

在大明,它被視為貢品與寶物;在西洋,它是皇室與神祇的氣息。

龍涎香之名,也因此與鄭和一同,嵌入泉州港的浪花與甲板的裂縫。

鄭和不是香師,卻是橋樑。

他的船艦不只帶回異獸、寶石與香料,還帶回了文化的碰撞與融合—其中最幽微卻最長久的,就是這縷海之香。

據說他初抵阿拉伯時,當地王室以龍涎香相贈,

他未言語,僅焚一縷香,便知這味道將與大明有不解之緣。

七次遠航,每一場啟程都伴隨焚香儀式。

水手們在船頭敬香,祈求風平浪靜,而那香,不再是家鄉的龍腦或丁香,

而是從海鯨腹中取出的異國魂魄。

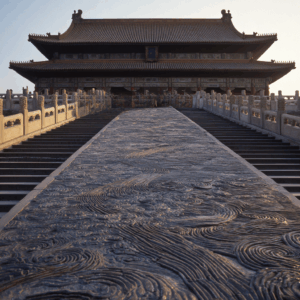

杭深鐵路今日自泉州駛過,東起杭州,南至深圳,銜接海絲故地。

當年寶船啟航於泉州,風帆千里;

若香氣能言,它會說:我見過那個從不畏浪的男人。

泉州站,是今日高速鐵道的節點,也是昔日「海絲」的起點。

站前月台人來人往,而某個角落,或許還殘留一縷龍涎香的氣息—

不是誰刻意留下的,而是歷史本身的記憶。

如果你經過泉州,不妨在站內找一處安靜,閉眼深吸。

你聞到的不只是風中淡鹹的濕氣,而是來自幾百年前的一聲低語:「啟航。」

龍涎香不是為了取悅嗅覺而存在的,

它像鄭和的遠航—沉穩,堅毅,帶著不可測的深意。

不是為了香,而是為了遠。

如今的泉州,是高鐵與手機訊號交織的城市;

而在它的根部,埋藏著一段與海洋、與香氣、與信仰交會的記憶。

龍涎香,從不輕易顯露,它的珍貴,源於等待。

如同鄭和每一次啟航前的凝望——

他望著海,但心之所至,是天下太平、萬邦來朝。

那一縷香,是他與風浪的契約,也是他與大明的承諾。

香未盡,人未忘。

杭深鐵路行過的,是現代;

但那條線路之下,藏著一條舊時的航道,

那是鄭和走過的海路,也是龍涎香飄過的方向。

費信《星槎勝覽·龍涎嶼》卷一

記述龍涎的採集和售價:

「龍涎嶼:此嶼南立海中,浮艷海面,波擊雲騰。每至春間,群龍所集於上,交戲而遺涎沫,番人乃架獨木舟登此嶼,採取而歸。設遇風波,則人俱下海,一手附舟傍,一手揖水而至岸也。其龍涎初若脂膠,黑黃色,頗有魚腥之氣,久則成就大泥。或大魚腹中剖出,若斗大圓珠,亦覺魚腥,間焚之,其發清香可愛。貨於蘇門之市,價亦非輕,官秤一兩,用彼國金錢十二個,一斤該金錢一百九十二個,准中國銅錢四萬九十文,尤其貴也。」

譯文:

記錄龍涎香的採集方式與售價如下:

龍涎嶼,位於南方海中,浮現於海面上,海浪拍打時雲氣翻騰。每年春天,傳說中群龍會聚集在這座島上嬉戲,並留下唾沫(龍涎)。當地人就用獨木舟登島採集這些龍涎。如果遇上海上風浪,人們便會跳入海中,一手抓住船邊,一手划水返回岸邊。

剛採到的龍涎像脂膠狀,呈黑黃色,帶有魚腥味,久而久之會變成像泥狀的固體。有時也可從大魚腹中剖出,形似大如斗的圓珠,也有腥味,但焚燒時會散發出令人喜愛的清香。

這種香料在蘇門答臘的市集中銷售,價格非常昂貴。按當地官方秤重,一兩龍涎需用該國金幣十二個來購買;一斤則需一百九十二個金幣,折合中國銅錢四萬零九十文,極為珍貴。

資料來源:龍涎香

《天香·詠龍涎香》 宋代 王沂孫

孤嶠蟠煙,層濤蛻月,驪宮夜採鉛水。

訊遠槎風,夢深薇露,化作斷魂心字。

紅瓷候火,還乍識、冰環玉指。

一縷縈簾翠影,依稀海天雲氣。幾回殢嬌半醉。剪春燈、夜寒花碎。

更好故溪飛雪,小窗深閉。

荀令如今頓老,總忘卻、樽前舊風味。

漫惜餘熏,空篝素被。

譯文:

孤獨聳立的海中礁石上繚繞著濃煙,層層雲濤蛻盡,淡月浮現。鮫人趁著夜晚,前往驪宮採集如清淚般的龍涎。風送竹筏隨著海潮遠去,夜深時,龍涎與薔薇花的清露一同研煉,化作心字形篆香,令人淒然魂斷。龍涎裝入紅瓷盒後以文火細烘,又巧妙地製成精緻的指環。點燃時,一縷翠煙縈繞於帷幕之間,彷彿是海氣與雲天交融之景。

資料來源:天香·咏龙涎香

鄭和 · 龍涎香

01|

合福高鐵穿山越海,龍涎香在鋼軌中蘇醒。

千年風骨,一日抵達未竟的航程。

02|

鄭和焚香啟航,泉州港潮聲依舊。

香氣未散,只是換了方向奔走。

03|

龍涎沉海三十年,不語也自香。

高鐵一啟,歷史從此不再慢講。

04|

香自傷生,船自風來。

鄭和與龍涎,都不怕被時間埋。

05|

泉州站外車聲隆隆,城中暗藏異國餘韻。

那是香氣的回音,是歷史的喘息。

06|

不是所有遠方都需啟程,

有些香,留在記憶裡更濃。

07|

明朝有香出西洋,今日有鐵入山廊。

一脈香魂,一線時光。

08|

高鐵穿越的是地理,香氣穿透的是靈魂。

鄭和的軌跡,今人未必能聞。

09|

焚香處,曾是風浪起處。

如今是票閘開合的日常無數。

10|

有些香,千里而來不言語;

有些人,千帆過盡不曾回。

歌曲《海上芳香》|龍涎香 · 鄭和 · 杭深鐵路 · 泉州站

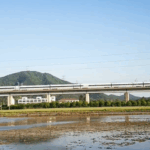

杭深鐵路

杭深鐵路之旅|穿越東南沿海的速度與風景

乘坐杭深鐵路,就像沿著中國東南海岸線畫出一條優美的弧線。這條被譽為「東南沿海大動脈」的高鐵,北起浙江杭州,南至廣東深圳,是中國「四縱四橫」快速客運網絡的重要一橫,也是上海至深圳的重要連接線路。

杭深鐵路建設始於2004年12月24日,從溫州至福州段開工,到2013年12月28日,廈門至深圳段正式通車,歷時近十年,終於全線貫通。

如今,從杭州東站出發到深圳北站,全長約1464公里,沿途設有56個車站(其中包含2個預留站),串聯起長三角、閩南地區及珠三角三大經濟圈,讓人員、物資流動變得前所未有的便捷。

坐在車窗旁,可以感受到速度與城市風景交織的節奏變奏。杭深鐵路段的設計速度令人驚嘆——從杭州東到寧波站,設計時速高達350公里,運營時速可達300公里;寧波至廈門北站段設計時速250公里,運營時速200公里;而廈門北到深圳北站則以250公里的速度奔馳。

不同路段使用的列車型號也各有特色。

在杭甬段(杭州至寧波),我們搭乘的是流線型的CRH380BL型高速動車組,設計時速380公里,車廂內劃分VIP座艙、一等座與二等座,舒適且寬敞。

甬台溫線與溫福線,則是熟悉的「和諧號」與「復興號」動車組,型號包括CRH1、CRH2、CRH380系列及最新的CR400BF型列車,有時還能見到重聯運行的壯觀畫面。

福廈鐵路與廈深鐵路上,同樣奔馳著和諧號系列列車,搭載著來自青島四方、中國南車、日本川崎重工共同研製的技術結晶。

從繁華都市到濱海小城,從蒼翠山巒到遼闊海岸,杭深鐵路讓我們在高速中體驗沿途的變化與美好。如果你選擇在泉州、廈門、汕頭、深圳這些城市停靠,每一站,都藏著一段關於海上絲路、文化交融與現代繁榮的故事。

這不只是一趟列車之旅,更是一次東南沿海的縮影穿行,一條連接歷史、現代與未來的流動長詩。

資料來源:杭深鐵路 & 泉州海外交通史博物馆

福廈鐵路: CRH系列動車組

CRH1

CRH2

和諧號CRH1型電力動車組是中國引進改造的一款高速列車,主要服務於市域鐵路和城際鐵路,同時也用於國家幹線鐵路上的長途臥鋪運輸,設計時速在200至250公里之間。

該型列車是中國鐵道部為配合第六次大提速與未來高速客運專線建設,於2004年起向加拿大龐巴迪運輸及其中國合資企業——青島四方龐巴迪鐵路運輸設備有限公司(BST,原名BSP)訂購。CRH1型列車以瑞典國鐵使用的Regina C2008型為原型,並根據中國實際需求加以改良,在青島工廠本地生產。

作為CRH系列高速列車的一部分,所有引進技術並本地化生產的車型均統一命名為「和諧號」。CRH1系列共生產148組,並於2013年12月全部交付完成。

圖片來源:中國中車官網

資料來源:和谐号CRH1型电力动车组

和諧號CRH2型電力動車組是中國大陸廣泛運行的一種高速列車,其原型來自日本川崎重工製造的新幹線E2-1000型與700系新幹線列車,外型設計與E2系1000番台基本一致,核心技術則源於700系新幹線。

CRH2型動車組主要服務於國家幹線鐵路、區域幹線及城際市郊鐵路,構造速度介於200至350公里之間,應用範圍極廣。該系列成為中國大功率高速列車的主力型號,涵蓋了高速運行、快速啟停、安全檢測(CRH2J型)、耐寒抗沙(CRH2G型)與臥鋪列車(CRH2E型)等多種需求。

無論是城際短途、高速長途,還是綜合檢測列車,都能見到CRH2系列的身影。此系列同時也成為後續多款國產高速列車技術研發的重要平台。

圖片來源:中國中車官網

資料來源:和谐号CRH2型电力动车组

CRH3

和諧號CRH3型電力動車組是中國為新建高速客運專線所引進並自主生產的高速列車,原型為德國西門子公司的ICE3型(Velaro系列)高速列車。該列車由中國北車唐山軌道客車公司根據引進技術實現國產化生產。

2004年8月,中國鐵道部展開高速動車組技術引進招標,雖然西門子因初期技術轉讓費高昂未中標,但在2005年11月,雙方以「以市場換技術」為原則達成協議,西門子最終獲得60列時速300公里列車訂單,總價值6.69億歐元,並正式定型為CRH3C。

作為CRH系列成員,所有引進技術並在中國本地生產的高速列車均統一命名為「和諧號」。

圖片來源:中國中車官網

資料來源:和谐号CRH3型电力动车组

📜 本作品已提交版权保护程序,原创声明与权利主张已公开。完整说明见:

👉 原创声明 & 节奏文明版权说明 | Originality & Rhythm Civilization Copyright Statement – NING HUANG

节奏文明存证记录

本篇博客文为原创作品,由黄甯与 AI 协作生成,于博客网页首发后上传至 ArDrive 区块链分布式存储平台进行版权存证:

- 博客首发时间:请见本篇网页最上方时间标注

- 存证链接:aabaad0e-eaf8-4077-83b6-b0381c0711c1

- 存证平台:ArDrive(arweave.net)(已于 2025年7月5日 上传)

- 原创声明编号:

Rhythm_Archive_05Juli2025/Rhythm_Civilization_View_Master_Archive

© 黄甯 Ning Huang, 2025. All Rights Reserved.

本作品受版权法保护,未经作者书面许可,禁止复制、改编、转载或商用,侵权必究。

📍若未来作品用于出版、课程、NFT或国际展览等用途,本声明与区块链记录将作为原创凭证,拥有法律效力。

《在轨道上行走的感官文明—— 中国高铁非遗美学导航地图》

《高铁非遗美学导航地图》是一张将现代速度与古代节奏重新对齐的文明地图。

六十六篇文章、六十八首叙事歌曲,组成六大文化入口:香气、色彩、戏曲、乐器、工艺、歌舞。

它不是阅读清单,而是带领读者从任意入口走回中国文明深处的“感官星图”。

The Cultural Navigation Map of China’s High-Speed Rail & Intangible Heritage

is a sensory atlas that aligns modern speed with ancient rhythm.

Through 66 essays and 68 narrative songs, it reveals six cultural gateways—

aroma, color, opera, instruments, craft, and dance—guiding readers back

into the inner structure of Chinese civilization.

This is not a reading list, but a map for walking, sensing, and returning.

《洞庭古声》|洞庭渔歌 · 湖南岳阳 · 岳阳东站

《洞庭古声》不是关于歌如何被唱出,

而是关于一片湖如何逼人发声。

风向变得快,

水道换得频,

雾压下来连最近的岸都看不见——

在这样的洞庭湖上,

声音不是表达,

而是方法。

渔歌因此不是“艺术性歌唱”,

而是一种用来稳船、应答、确认方向的身体协同系统:

腰腹发力、手臂带气、拖腔落拍,

让一条船、一张网、一群人在同一节奏里活下去。

这一篇记录的,

不是某一首渔歌,

而是洞庭湖如何通过风、雾与水的性格

塑造了“声音的生存逻辑”。

声音在这里不是向外扩散,

而是向内凝聚——

让人知道自己在哪、

同伴在哪、

前方的路是否还能继续。

《洞庭古声》写的,

是洞庭湖的方式,

也是人在不确定里继续行走的方式。

“Voices of Dongting” is not a study of folk songs.

It is an exploration of how a lake forces people to speak.

On Dongting Lake,

wind shifts abruptly,

water routes redraw themselves overnight,

and fog descends so quickly

that even the nearest shoreline disappears.

Here,

sound is not an expression—

it is a method.

Fishermen sing not to perform,

but to steady the boat,

align the crew,

and locate one another in a world

where vision fails and hearing becomes survival.

Their voices rise from the waist,

travel through the shoulders,

and only then reach the throat—

a full-body coordination shaped

by the physics of an unpredictable lake.

This essay does not document a single song.

It documents a logic:

how Dongting Lake, through its winds, fog, and shifting waters,

created a culture where sound became

orientation, memory, and movement.

In Dongting,

a voice is not something cast outward.

It is something that keeps a person

from losing themselves

in a landscape that moves.

“Voices of Dongting” is about the lake’s way of shaping rhythm—

and the human way of continuing forward

when the world refuses to stay still.

《大别山古舞》|麻城花挑 · 湖北黄冈 · 麻城北站

《麻城花挑》是一支在湖北大别山坡地上长成的行路舞。

它把劳动步与爱情身绑在同一段节奏里,

让“走路、做事、喜欢一个人”

在同一个动作系统中成立。

花挑的三人结构——妹、嫂、哥——

是一套能在任何场地启动的小型协作算法:

妹定方向,嫂调节位置,哥稳住节拍。

步是地形教的,形是三人维持的,

动作则在村落的日常路径中不断被更新。

随着武合铁路贯通、麻城北站投入使用,

花挑并未因外来速度而改变。

高铁带来的是可抵达性,

让更多人能走进这些动作原本就存在的生活场景。

在麻城,路到了,舞就能被看见。

“Macheng Flower Dance” is a walking-based folk choreography shaped by the slopes of the Dabieshan region.

It binds two seemingly unrelated movement logics—

the steps of labor and the gestures of affection—

turning everyday walking, working, and loving

into a single bodily system.

Its three-person formation—the younger girl, the elder sister, and the brother—

functions as a portable cooperative algorithm.

The girl sets direction,

the sister adjusts spacing,

and the brother stabilizes rhythm.

The steps come from the terrain;

the formations emerge from shared movement;

the dance survives by adapting to whatever space it enters.

With the opening of the Wu–He High-Speed Railway

and the operation of Macheng North Station,

the dance has not changed.

High-speed rail does not alter tradition—

it only increases access,

allowing more people to walk into the landscapes

where these movements have always lived.

In Macheng,

when the road arrives,

the dance becomes visible.

《峡江古声》|长江峡江号子 · 湖北宜昌 · 宜昌东站

《峡江古声|长江峡江号子》以节奏叙事重访纤夫在急水中协作的方式,记录号子如何在雾气、浪声与断续视线里完成“瞬间对齐”,让几十副身体在同一时间点落力。三峡蓄水后号子退出生活现场,但协作的算法仍留在声腔的骨架里。本篇呈现平水、见滩、冲滩与滩后的四段节奏结构,让一种来自险滩的集体智慧在当代被重新听见。

This article revisits the rhythmic logic of Xiajiang work chants—

a coordination system that enabled Yangtze boatmen to align their bodies through sound in rapids, fog, and broken visibility. Although the chants disappeared after the Three Gorges impoundment, their underlying algorithm of synchronization remains embedded in the structure of the sound. Through the four-part rhythm of calm-water, pre-rapid tension, rapid-force alignment, and post-rapid release, this piece renders visible an ancient form of collective intelligence within a contemporary frame.

《云梦古舞》|楚舞 · 湖北武汉 · 武汉站 × 汉口站 × 武昌站

《云梦古舞》从云梦泽的湿地节奏出发,

追索楚舞的动作语法:

长袖的展开、细腰的三道弯、贴地的绕步与激楚的节奏。

本文将身体视为感知环境的工具,

并以武汉三座高铁枢点——武汉站、汉口站、武昌站——

对应“向前、向地、向回”三种节奏结构,

让楚舞的动势在当代城市中重新显形。

这不是对古舞的复原,

而是一种动作在时间里持续重复后的文明回声。

Cloud-Dream Ancient Dance begins with the rhythms of Yunmeng Marsh

and traces the movement grammar of Chu dance—

the expanding sleeves, the three-curved waist,

the ground-bound circling steps,

and the sudden surge of Ji Chu rhythm.

The body is treated as a sensor of environment,

while Wuhan’s three major railway hubs—Wuhan, Hankou, and Wuchang Stations—

mirror three movement logics:

forward, downward, and turning back.

Through these spatial rhythms,

the dynamics of Chu dance become visible again in the modern city.

This is not a reconstruction of the past,

but an echo carried by actions

that continue to be done—and redone—across time.

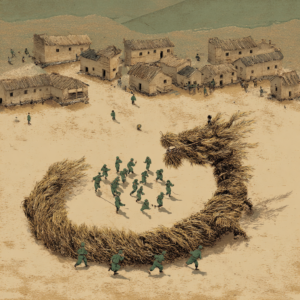

《江汉古舞》|草把龙 · 湖北潜江 · 潜江站

这篇《草把龙》写的是潜江湖区的一种路上舞蹈。

它的龙身由稻草扎成,靠步法、队形与愿望被撑起来。

文章整理它的来源、动作结构、礼制用途、地理现场

以及高铁到来后,让外来者能真正抵达的那条“年节之路”。

草把龙的核心不是保存,而是每年再走一次。

This “Grass Dragon” piece looks at a road-based ritual dance from Qianjiang’s lake region.

Its straw body is held together by steps, formations, and collective intent.

The article traces its origins, movement grammar, ceremonial functions,

the wetland geography that shapes it,

and how high-speed rail opens access to its annual route.

Its essence is not preservation, but repeating the path each year.