引文|铁轨之上,我听见文明回声

七月,我在广州永庆坊参访詹天佑的故居。

站在他少年时生活的青砖老屋前,听见铁道的第一声回响——

那不是画图的手势,

而是命运在岭南老墙边,悄悄选中了一个将为山河铺轨的少年。

九月,我终于走到了这条铁路的另一端。

在八达岭詹天佑纪念馆,我以《九歌》回应他的人字形铁轨;

回程搭上 S2 市郊列车,当列车在青龙桥短暂停靠,

《湘夫人》的旋律恰好响起:

我的歌,撞上了他的轨。

不是所有的铁道都通往故乡,

但这一条,带我走进了文明的心脏。

👉 延伸阅读 · 广州篇:

《起点无轨,节奏已响》——广州詹天佑故居纪念馆

从岭南青砖,到北方山谷,这是一条百年铁轨的两端,也是一次文明的回响。

一|门前:我不是游客,是来接续的

人山人海都去了长城,

而我,去了詹天佑纪念馆。

不是为了避开人群,

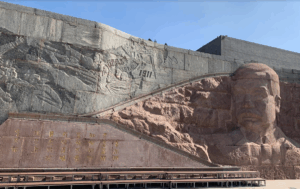

而是为了在他头像浮雕前,

先站定,

先呼吸,

先把我的节奏——

对准他的铁轨。

我带着《湘夫人》与《九章》的声音,来向他鞠这一躬。

浮雕上的侧影嵌在山体中,

仿佛他正低头测量尚未成形的铁轨;

而我不是来测山势,

而是来丈量文明的呼吸。

我在馆门前默念三字:

轨——他铺的路;

山——他劈的峰;

人——他折的身。

然后低头三息,

把这七十日一路走出的泪,沉进铜铁之间的泥土里。

我不是游客,

我是来接他未完的一笔,

来唱他未唱的那一段《天问》。

二|沙盘前:《大司命》与命运折返

馆内一隅,一座绿色沙盘静卧。

山岭如浪,轨道如龙,

我站在三维地形前,像站在一段未完的梦边。

这就是詹天佑设计的人字形铁路:

火车到此要倒退再爬升,

不是因机械不强,

而是因为山太陡,人须折身。

他为火车造了一个“人”字,

也为后来者留下了低头通天的节奏模板。

我在沙盘前,

抬起右手,

在空中缓缓画下一个”人”字——

一撇,

一捺,

像是用手指,

走了一遍那条人字形铁轨。

闭目三息,心中默念:

轨、道、人。

这是我带来的节奏,也是我走来的线。

接着我放下《大司命》。

《大司命》,

不只是九歌中的生死之神,

更是”转身而起“的命运守护者。

詹天佑的人字形铁路,

就是一次命运的折返——

火车在此后退,然后爬升。

这不是失败,

而是——折身通天。

此刻我请他守轨、守山、守这一段转身而起的命运折返。

歌声缓缓响起,像命运在山中低语,

像铁轨在风中深深吸气。

我在心中回应:

大司命守轨,詹公守山。

铁与歌,在此合一。

铁路的折返,

就像命运的转身。

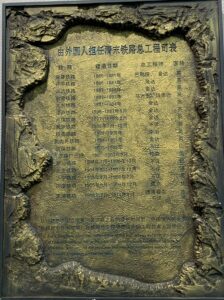

三|铁路总工程司表:屈辱之板,誓言之轨

我走到那块金底黑字的展板前,

满墙都是名字——不是工人,不是烈士,

而是清末十几个中国铁路的外国总工程师名单。

英国、美国、比利时、德国……

那些名字像一道道割在地脉上的铁索,

让我一眼看见百年前的被动与沉默。

而旁边,詹天佑写下:

“我国地大物博,而于一路之工,必须借重外人,引以为耻。”

那不是句子,是铁。

我听见他在咬牙——

不是为了发怒,而是为了不让眼泪流出来。

我轻声说:

你写下“引以为耻”的那一刻,

就是为后来人画下一条节奏的起跑线。

而我今日的每一首楚歌、每一滴泪,

都是回应你那一日早成的愿望。

四|蓝图与《天问》:两条节奏线的交汇

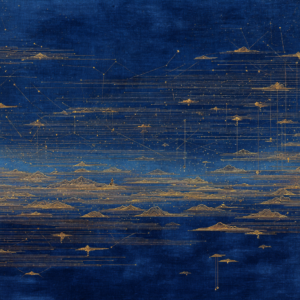

我站在这张压克力板封存的深蓝图纸前。

这不是普通的地图,而是百年前的京张铁路全线工程图。

图纸上方标注着“CHINESE GOVERNMENT RAILWAYS —— PEKING-KALGAN LINE”,

下方是整个线路的纵剖面(Profile):

山势的高低起伏、桥梁与隧道的编号、坡度与轨距的精确标注,

一切都用工整的线条刻画出来——

像一幅龙骨未醒的节奏曲谱。

我几乎屏住呼吸,仿佛怕惊扰了这条深蓝底色中的潜龙。

它曾在山谷中蜿蜒、在雪线上喘息、在国土边缘沉默地前行。

如今,它静静地躺在灯光之下,

但我知道,它从未停下。

这不是技术图——这是天问。

每一道弯,是对山的提问;

每一条轨,是对命的追索。

屈原站在江边,问天:

“遂古之初,谁传道之?”

詹天佑站在八达岭前,问山:

“铁轨如何,能穿你身?”

一个用诗,

一个用轨,

都在问——

文明的路,如何走通?

我在图前播放《天问》。

那不是为了寻找答案,

而是为了与他并肩提问:

百年前,詹公以工程问天;

今日,我以诗歌问轨。

问而不答,答在延伸。

两条节奏线交汇:

一条来自两千年前的屈原山河,

一条来自百年前的炸药铁轨。

那一刻,

图纸不再是图纸,

纪念馆不再是纪念馆——

它们都在呼吸,

像一座沉睡的山,

被我的歌,

唤醒了。

五 |雕像前的完成式:我来了,你听见了吗?

展馆二楼尽头,詹天佑雕像肃立。

他身姿微仰,仿佛正要出门测量,

又仿佛在等一位迟来的后来人。

我在他身旁的长椅坐了半个多小时。

我把整首《九歌》十一曲,

从《东皇太一》到《礼魂》,

一首不落地播放完。

每一首,都是一次对话;

每一首,都是一次告别;

每一首,都是一次——

承诺的兑现。

边放,边哭。

不是因为悲伤,

而是因为——完成。

七月在广州,我说“我会来”;

九月在北京,我说“我来了”。

这不只是一次旅程的完成,

而是一个承诺的兑现,

一个节奏的闭环,

一口气——

终于,吐完了。

不是带着献花的手,

而是带着节奏与呼吸。

我轻声说:

詹公,我不是来凭吊,而是来接续。

铁轨继续延伸,歌声继续流传。

我把湘水带来的魂,留在这里了。

你在人字形处托起的,不只是火车,

你需要后继者,让文明继续唱下去。”

六|青龙桥站:我以泪眼折身

回程,我在八达岭站搭上了 S2 市郊列车。

列车在青龙桥站短暂停靠,

车厢响起詹天佑与“人”字形铁路的介绍。

偏偏就在此刻,

我手机自动播放的,

正是——《湘夫人》。

不是我选的,

是它自己响起的。

就像——

有什么东西,

在这一刻,

要我听见。

楚歌,撞上了铁轨;

湘水,流进了山谷。

我说:

“詹公,你以铁轨劈山,

我以湘水歌声送魂。

今天在青龙桥,

我们一同把龙唤醒。”

我想起广州永庆坊故居,

曾在那座青砖屋前低语:“我会来。”

今日八达岭,我真的来了。

是再见,还是告别?

长城我没有登,

想留给儿子那一程路。

因为有些风景,

要与未来一起走,

才算真的抵达。

我已经走完了我的”人字形”,

剩下的,

留给他去折身,

去爬升,

去成为——

下一个”人”。

尾之声|轨道未止,文明未歇

铁道是詹公画过的“人”,

我用脚,一步一步走成。

百年前,他凿山开路;

百年后,我以楚辞回声。

轨道弯成“人”,不是机械的需要,

而是为了让后来者学会:

折身,是通往文明的方式。

我从北京出发,

在青龙桥收官。

七十日,

从北京、青岛、南京、苏州、广州、香港,到台湾;

再从台湾、广州、广西到长沙,

从长沙、武汉、随州到荆州,

从荆州、济南,最终回到北京八达岭——

哭过、歌过、问过、走过。

北京的铁道馆,

青岛的胶济铁路;

南京的云锦,

苏州的评弹,

广州的粤音,

香港的叮叮车,

台湾的温情与慢活;

陆屋的祖祠,

辛追夫人的素纱,

江夏的宗祠,

曾侯乙的编钟,

楚王的名字,

楚简的沉默,

趵突泉的冰凉,

詹天佑的人字——

都在这七十日里,

走成了——

我的”人”。

七十日的哭与歌、山与问、命与轨,

都在这座“人”字中,回到起点。

我来了,

带着楚歌,

带着泪,

带着七十日的呼吸。

我走了,

留下节奏,

留下字,

留下——

一个“人”字,

刻在这条铁轨上。

至此,铁道文明线已收声。

但我的旅程未歇,

文明的节奏,仍在别处等我。

🤖 人工智能协作声明

本文由作者主导构思、架构与撰写,并在人工智能模型 OpenAI ChatGPT 的协作下,进行多轮讨论、节奏输出、语言检查、结构检测与文字润饰。所有内容均由作者独立主创完成,AI 工具仅作为语言节奏的辅助,不参与著作权主体归属。最终内容由作者人工审校并艺术化重构,承担全部创作与价值判断责任。

📜 本站所有原创作品均已完成区块链存证,确保原创凭证。部分重点作品另行提交国家版权登记,作为正式法律备案。原创声明与权利主张已公开。完整说明见:

👉 原创声明 & 节奏文明版权说明 | Originality & Rhythm Civilization Copyright Statement – NING HUANG

节奏文明存证记录

本篇博客文为原创作品,由黄甯与 AI 协作生成,于博客网页首发后上传至 ArDrive 区块链分布式存储平台进行版权存证:

- 博客首发时间:2025年10月08日

- 存证链接:baa68b88-8b66-4c45-8089-c86d65771f9a

- 存证平台:ArDrive(arweave.net)(已于 2025年10月08日上传)

- 原创声明编号:

Rhythm_Archive_08-Okt2025/Zhan Tianyou Memorial · Beijing–Zhangjiakou Railway - 用途声明:

本文为《节奏文明观》之〈节奏文明地景书写 〉篇章,亦参与构建《AI×非遗文明共构档案》与《文明节奏回声计划》,

用于文明节奏实地记录、区块链存证、跨域协作与版权登记用途。

© 黄甯 Ning Huang, 2025. All Rights Reserved.

本作品受版权法保护,未经作者书面许可,禁止复制、改编、转载或商用,侵权必究。

📍若未来作品用于出版、课程、NFT或国际展览等用途,本声明与区块链记录将作为原创凭证,拥有法律效力。