一縷微腥的香,穿越水雲與書案之間。

不是每種香氣都天生馥郁,有些必須經歷煎熬與淬火,才顯清芬。

本篇探尋的是「黃庭堅與螺甲香」交織的幽微篇章。黃庭堅是宋代文壇巨擘,江西詩派之祖,更被後世尊為「香聖」。

在千帆過盡的詩卷之外,他以一縷縷焚香的煙霞,洗練心魂、鍛煉性情。螺甲香,是靈魂的修練。香煙繚繞間,他以筆作舟,渡過現實的滄浪,也讓一抹海的氣息,融入了詩心與夢境。

香徑其地|贛江畔的詩魂

贛南,既是黃庭堅的流放之地,也是他精神蛻變的香學之徑。

在贛江畔,他焚香靜坐,遠離朝堂喧囂,與空性為伍。螺甲香的特性——陰中有陽、腐中出香,彷彿也是一帖他寫給自己心靈的安慰劑。

古人言:「香可清心,亦可照影。」

螺甲香需在烈火中浴火重生,而黃庭堅亦在貶途中寫下無數不朽詩篇。他說:「清風徐來,水波不興」,但那一縷香氣卻已穿過千年書卷,仍在贛江一隅悄悄浮動。

香學其義|螺甲不香,故能成香

現代合香講究君臣佐使,古人則更講究香料的性格與轉化。

螺甲香不是天生馥郁之物,反而帶有一種孤傲與抵抗。

它像黃庭堅一樣,不肯隨俗、不輕與合,卻在長久的隱忍與修煉中,自成風骨。

香不是用來討喜的,是用來見證的——見證時間如何從雜質中煉出本真。

沿香而行|香徑與文脈的連結

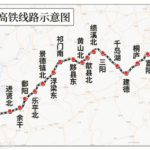

若你自南昌出發,乘坐贛深高鐵,抵達贛州,步入黃庭堅流放之地——

這不只是文學朝聖,更是一場嗅覺與詩心的覺醒之旅。

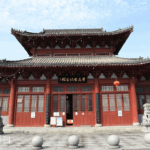

你可以走訪黃庭堅紀念館、步入賜閣巷,在舊屋中嗅聞微弱香氣的迴音。那不是蠟燭香,也不是花露香,而是來自一千年前詩人案上燃起的「螺甲沉香」。

結語|香若其人,人如其香

黃庭堅說:

「欲雨鳴鳩日永,下帷睡鴨春閒。」

他看似戲言,卻道出焚香清供、與天地並坐的閒情逸致。

螺甲香不是濃烈之香,它的存在如同詩人遺世的文字,淡而不薄、隱而不滅。

千年之後,我們在鐵道與文字之間,仍可尋見那縷「百煉」之香。它從江南出發,繞過風塵與權謀,最終留在一頁詩後、一封煙雨南行的舊信裡。

黃庭堅:《有惠江南帳中香者戲贈二首》

他自號「山谷道人」,一生宦游顛沛,屢遭貶謫,但也因此與香結緣,沉靜於焚香書畫之境。

在《有惠江南帳中香者戲贈二首》中,他寫道:

「百煉香螺沉水,寶熏近出江南。

一穗黃雲繞几,深禪想對同參。」

「螺甲割匀焚耳,香材周磨拂塵。

欲雨鳴鳩日永,下帷坐對香爐。」

譯文:

歷經百煉的香螺沉入水中,名貴的香料出自江南。。

一縷金黃煙霧繞著案几,靜坐參禪之時與友人共悟。

將螺甲整齊切割焚燒,香料圓潤細磨以去塵垢。

天將下雨,鳴鳩長鳴,我垂簾靜坐,對著香爐冥想。

他所說的「螺甲香」,正是從南海貝螺提煉而成的香料,原本氣味腥臭,需經炮炙焚煉、搭配諸香調和,方能顯出幽微清芬——這種由腐轉芳的質變,恰恰呼應了黃庭堅的人生哲學:熬過萬難,才能返璞歸真。

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren

從杭州到南昌,一段串聯名城名山的黃金旅程

杭昌高速鐵路是一條連接浙江杭州、安徽黃山與江西南昌的高速鐵路,全長約560公里,設有18座車站,最高營運時速達350公里,是中國「八縱八橫」高速鐵路網的重要支線之一。

旅客可從杭州南站出發,經千島湖、黃山、景德鎮、鄱陽湖,最終抵達南昌東站,全程風光絕美。這條黃金旅遊線路沿線串聯西湖、富春江、黃山、鄱陽湖、滕王閣等國內知名5A級景區,是遊覽江南與贛鄱的首選。

沿線車站融合了徽派建築、人文設計與現代功能,尤其杭黃段,更像是行駛在畫卷中的旅程。杭昌高鐵不僅大幅縮短了杭州至南昌的交通時間,也開啟了浙江西部富陽、桐廬等地的高鐵時代。

目前,江西段已啟用「鐵路e卡通」、約號進站等智慧交通服務,還推出了30日定期票與20次計次票,為常旅客提供更多彈性選擇。

無論是賞湖遊山、探索人文古鎮,或是體驗現代高鐵之便,杭昌高鐵都將為您開啟一段悠然的文化之旅。

資料來源:杭昌高速铁路

和諧號 CRH380A 型電力動車組

和諧號 CRH380A 型電力動車組(又稱 CRH2-380 型),是中國專為時速 350 公里等級高速鐵路設計的第二代高速列車,由中車青島四方機車公司在原 CRH2C 型基礎上研發而成,採用鋁合金空心型材車體,結構輕巧、安全穩定。

此車型經本土化改進,成為中國首批實現時速 350 公里商業營運的高鐵列車之一。自 2009 年起,時任鐵道部向南車青島四方採購共 140 列此型號列車(含長短編組),總值約 450 億人民幣。

CRH380A 採用動力分散設計,列車牽引能力更強、提速更快,最高測試時速超過 400 公里,滿足京滬高鐵等高標準路線的需求。車體外型經空氣動力學優化,行駛時更為平穩安靜,是現代中國高鐵速度與科技的代表作之一。

資料來源:和谐号CRH380A型电力动车组

📜 本作品已提交版权保护程序,原创声明与权利主张已公开。完整说明见:

👉 原创声明 & 节奏文明版权说明 | Originality & Rhythm Civilization Copyright Statement – NING HUANG

📜 This work has been submitted for copyright registration. The authorship declaration and rights statement have been publicly released.

👉 原创声明 & 节奏文明版权说明 | Originality & Rhythm Civilization Copyright Statement – NING HUANG

节奏文明存证记录

本篇博客文为原创作品,由黄甯与 AI 协作生成,于博客网页首发后上传至 ArDrive 区块链分布式存储平台进行版权存证:

- 博客首发时间:请见本篇网页最上方时间标注

- 存证链接:aabaad0e-eaf8-4077-83b6-b0381c0711c1

- 存证平台:ArDrive(arweave.net)(已于 2025年7月5日 上传)

- 原创声明编号:

Rhythm_Archive_05Juli2025/Rhythm_Civilization_View_Master_Archive

(若未来改为 NFT 或作品集出版,将以此为依据。若遇版权争议,请以博客网页首发时间与区块链存证时间共同作为原创依据。)

《节奏文明观》|简言:让我们重新学会呼吸与律动

引文 在加速的世界里,节奏不是被遗忘了,而是失去了它原本的呼吸方式。 有些结构,并不在表面显现。它们藏在时间的褶皱里,语句的停顿中,步伐的间距之间。 ——请静下来,听一听自己的心跳。你还听得见吗?这是节奏文明的第一课。 第一章|从节拍器开始:节奏的物理-生理-文化递进 节拍器的秘密:物理节奏的起源 一个简单的节拍器,摆动着规律的“滴答”声。这不是音乐的装饰品。它是世界尚未成形时的第一声。 这是宇宙的基本律动——从原子振动到星体运转,从心脏跳动到脑电波律,整个存在都建立在某种基础频率之上。 节拍器告诉我们:节奏,是存在自身的回声。 身体的节拍器:生理节奏的编码 我们的身体,就是一台复杂的节拍器。心跳每分钟60–100次。呼吸每分钟12–20次。脑电波以8–12赫兹的频率振荡。 这些不是随机的生理活动,而是生命的基础编码系统。 而我们常常忘了,我们的意识,就栖居在这些节奏里。 ——停顿片刻,感受一下自己的呼吸节奏。 当我们说话时,句子有停顿;当我们走路时,步伐有节拍;当我们思考时,注意力有起伏。这些都不是偶然,而是生理节奏在文化层面的表达。 文明的节拍器:从生理到文化的跃迁 不同文明对节奏有着不同的理解: 中国文化:从《诗经》的四言节拍到京剧的锣鼓经,从书法的运笔节律到太极的身体韵律。节奏是“天人合一”的时间体现。 西方文化:从古希腊的韵律学到现代的节拍器,从工业化的时钟规训到数字时代的算法推送。节奏是“时间管理”的技术工具。 非洲文化:从部落的鼓声传递到集体舞蹈的身体同步。节奏是“共同体意识”的感知媒介。 这些差异表明:节奏不只是时间现象,更是文明的认知结构。 每一种文明,都有一套属于它的“节奏原型”——那是它如何感受时间,如何回应世界的方式。 第二章|节奏为何是文明的结构 1. 节奏不是装饰,是结构本身

《诸神复活》| 楚辞 · 九歌 · 屈原

幕起之声|节奏文明的回响实验 这是一场横跨古典与未来的文明召唤。 起初,只是为了谱写一首歌——为《楚辞·九歌》中沉睡两千年的神祇们,重新赋予属于他们的声音。 但很快,我意识到,这不只是音乐项目。它是一场节奏实验,一次文化唤回的仪式。 在AI时代的语言平面化趋势中,我试图以“节奏”为线索,探索一种新的文明感知路径。这不是对古典的复刻,而是一次在信息与技术洪流中,重新寻找“文化之呼吸”的旅程。 此篇为《节奏文明书写》系列中的一个章节样本,它不是全貌,而是一扇开启的门。后续我们将专文探讨“节奏文明观”的核心理论与方法,而本文则作为实践之一,记录一次音乐 × 神话 × AI 协作的节奏实验。 在信息爆炸的时代,我们的文化感知正在被碎片化。 传统的文化研究往往聚焦于”意义“, 而”节奏文明观“关注的是”韵律“—— 那些在意义背后,驱动文明心跳的深层律动。 节奏不是装饰,而是文明的骨架: – 语言的节奏塑造了思维的律动 – 身体的节奏连接了感官与记忆 – 时间的节奏编织了历史与当下 – 空间的节奏架构了地域与精神的对应关系 AI协作三重奏|节奏文明的幕后共构者

《天籁初啼》| 笙 · 日兰高铁 · 山东临沂

在科技与感官之间,尋回语言跳动的声音 – 为中国速度注入來自文化深处的律动与节奏感。 这是一份关于文化美学的未来提案——《节奏文明观》 本项目是一项结合研究性与实验性的感知型创作,围绕中国高铁沿线的文化景观展开,尝试以香气、色彩、音乐、戏曲、非遗工艺等元素为线索,结合地理、历史、人文、美学与资料整理,构建一幅多维度的当代文化感知图谱,作为本人《中国高铁美学感官文化地图》的基础雏形。 创作过程中,特别引入人工智能语言模型OpenAI 的 ChatGPT 进行文本结构、语义节奏与概念生成的多轮协作,并经由 DeepSeek AI 提供灵感跳跃与脑洞激发,以及 Claude AI 协助进行语言润色与文本逻辑的多维检查,探索 “人机共构” 在文化美学领域的实践可能。 文章采用节奏性书写与叙事方法。当 AI 时代语言日趋平面,文化感知正逐渐丧失之际,本项目试图在文化与技术之间搭建一条新的感知路径,使语言重新成为文明的心跳。 本篇以“笙、高铁、呼吸”为三重节奏,展开一场横跨古音与工程的文明实验。 我们不只在讲述一件古老乐器,而是在书写“气”如何成为文明的律动核心——从簧片到气流,从一呼一吸到动车调压,节奏不仅是声音,更是结构与秩序。 在“节奏即教育”的观念中,笙以参差之管成和声,如高铁以分节之身调气压;而教育,正诞生于这两者之间的“气口”。 于儒风与革命交汇的临沂,我们借“笙”的天籁初啼,唤回文明呼吸的原点。 引子|天籁初啼

《元气之声》| 唢呐 · 京沪高铁 · 山东曲阜 – 嘉祥

在科技与感官之间,尋回语言跳动的声音 – 为中国速度注入來自文化深处的律动与节奏感。 这是一份关于文化美学的未来提案——《节奏文明观》 本项目是一项结合研究性与实验性的感知型创作,围绕中国高铁沿线的文化景观展开,尝试以香气、色彩、音乐、戏曲、非遗工艺等元素为线索,结合地理、历史、人文、美学与资料整理,构建一幅多维度的当代文化感知图谱,作为本人《中国高铁美学感官文化地图》的基础雏形。 创作过程中,特别引入人工智能语言模型OpenAI 的 ChatGPT 进行文本结构、语义节奏与概念生成的多轮协作,并经由 DeepSeek AI 提供灵感跳跃与脑洞激发,以及 Claude AI 协助进行语言润色与文本逻辑的多维检查,探索 “人机共构” 在文化美学领域的实践可能。 文章采用节奏性书写与叙事方法。当 AI 时代语言日趋平面,文化感知正逐渐丧失之际,本项目试图在文化与技术之间搭建一条新的感知路径,使语言重新成为文明的心跳。 本篇文章采用 “节奏型书写叙事方法”,以唢呐、高铁、教育三重节奏为轴线,将非遗之气、工程之速与教学之感并置交响,展开一次穿越感官、技术与文明的节奏共振实验。 引子|吹响之始 一切,从“气”开始。 唢呐不是温柔之器,它是元气之喉。它以烈风为肺,以双簧为舌,一声吹响,震彻天地。不是为了悦耳,而是为了醒魂;不是旋律,而是吼出一口人间最倔强的气。

《参差之音》|排箫 · 郑渝高铁 · 河南南阳 – 淅川

在科技与感官之间,尋回语言跳动的声音 – 为中国速度注入來自文化深处的律动与节奏感。 这是一份关于文化美学的未来提案——《节奏文明观》 本项目是一项结合研究性与实验性的感知型创作,围绕中国高铁沿线的文化景观展开,尝试以香气、色彩、音乐、戏曲、非遗工艺等元素为线索,结合地理、历史、人文、美学与资料整理,构建一幅多维度的当代文化感知图谱,作为本人《中国高铁美学感官文化地图》的基础雏形。 创作过程中,特别引入人工智能语言模型OpenAI 的 ChatGPT 进行文本结构、语义节奏与概念生成的多轮协作,以及经由 Claude AI 的文本润色与检查,探索人机共构在文化美学领域的实践可能。 文章采用节奏性书写与叙事方法。当 AI 时代语言日趋平面,文化感知正逐渐丧失之际,本项目试图在文化与技术之间搭建一条新的感知路径,使语言重新成为文明的心跳。 本篇文章采用”节奏型书写叙事方法”,以“排箫、高铁、教育”三重节奏为轴线,将乐器、工程与感知融合为一体,用节奏结构展开文明之意的书写实验。 在高铁未直达、文化却悄然抵达的南阳淅川,我们聆听一支穿越千年的排箫如何与当代表达共振。 引子|風入山谷,參差有聲 风从山中来,声在竹间生。那不是一支乐器的声音,而是一种节奏文明的呼吸。 她不求整齐,却合而为声;她从不高唱,却能穿越时光,直入人心。 上古时期,黄帝命伶伦伐竹测律,竹声初响;这一声,成为节奏文明的起点,也成为后世排箫的源音。 中原大地,黄土封存的西周古墓中,骨排箫静卧三千年,其形如凤,其孔参差,其声虽逝,其节未亡。淅川丹江,楚风古韵犹存,见证着从骨管到凤羽的千年传承。 排箫,最早见于《诗经·周颂·有瞽》所载“箫管备举”,被视为中国最早的“多管合奏类乐器”,音源参差,却能合而为声。她以参差为美,以气为乐,让节奏成为人与天地之间最深的回声。 排箫之形|从骨管到凤羽 她的身姿,似凤羽展开;她的声音,如山风掠竹。由长短不一的管列构成,参差之间,气息流转成音。

《梦里相逢》|梨园戏 · 福厦高铁 · 泉州

在科技与感官之间,尋回语言跳动的声音 – 为中国速度注入來自文化深处的律动与节奏感。 这是一份关于文化美学的未来提案——「律动—节奏文明观」 本项目是一项结合研究性与实验性的感知型创作,围绕中国高铁沿线的文化景观展开,尝试以香气、色彩、音乐、戏曲、非遗工艺等元素为线索,结合地理、历史、人文、美学与资料整理,构建一幅多维度的当代文化感知图谱,作为本人「中国高铁美学感官文化地图」的基础雏形。 创作过程中,特别引入人工智能语言模型(如 OpenAI 的 ChatGPT 和 Claude AI)进行文本结构、语义节奏与概念生成的多轮协作,探索人机共构在文化美学领域的实践可能。 文章采用节奏性书写与叙事方法。当 AI 时代语言日趋平面,文化感知正逐渐丧失之际,本项目试图在文化与技术之间搭建一条新的感知路径,使语言重新成为文明的心跳。 这篇文章尝试以“节奏文明叙事法”展开书写,将梨园戏、福厦高铁与云梦教育视为三种结构化节奏系统的文化交汇: 一种,是梨园戏中十八步科母的身体律动——以身段组织节奏,以程式调度情感;一种,是动车车头以工程线条塑形的速度逻辑——每一道曲线皆是空气动力与美学判断的协同之作;一种,是课堂之中AI与孩童共同调频的教学结构——节拍、呼吸与动作重构“教学的感知力”。 我们尝试在三种系统中倾听节奏文明的共鸣原理。一套“能被身体承载、能被感知书写、能被节奏记忆”的文化律动系统,也许正是当代教育、设计与艺术重新找回生命之美的起点——或不,是持续中的“节奏之流”。 引子 | 梦里相逢,在那一曲未了的南戏里 有一种戏,是梦的回声。它不用布景,不靠灯火,只需一人站定,水袖轻垂,时间便静了下来,旧朝未散的风,从她衣角慢慢拂过。 有一种身段,是文明的记忆法。她步步缓行,每一转身皆有出处,十八步科母不为表演,而为表达与呼唤,呼唤那未入文字的爱,未及言表的别,用身体走一场千年不说尽的对话。 有一种唱腔,轻若呢喃,深似潮声。她不争不响,却从不曾沉默,她唱的不是故事,而是节奏本身。唱的是未名之梦,守的是身段之魂——这,便是梨园戏。 梨园戏|泉腔未尽,古风犹在