《楚简新读》|致楚人后裔,与所有寻根者:一张文明归家的地图

这不仅是一系列篇章,而是一张张文明归家的路图——在AI席卷的浪潮下,为仍在寻找根脉的人点亮一盏灯。

从竹简的肌理抵达先祖的脉搏,从楚地的烟火触摸文明的星图,在权力的棋局里,看见血脉深处的那份智慧。

两千年的碎片在这里渐次复位,楚文明,也在这些竹简中重新苏醒。

如果你是楚人后裔,这里写着你的归途:

- 祖先如何生活、思考与构建家园

- 楚文明何以兼具浪漫与理性、狂放与秩序

- 流淌在我们血脉深处的文化基因与精神坐标

如果你来自四方,这里是你的参照:

- 看一套文明如何调和理性与神秘

- 理解华夏土地上最早的多元共生

- 在全球化的混响里找到属于自己的文化锚点

这不仅是对文明记忆的整理,更是一场面向未来的精神基建,是一张为当代人铺开的精神地图。

当世界在速度中失焦,当文化在喧嚣里被冲散,愿你循着这张竹简铺就的归家地图——找回我们来自何处、为何而立、又将走向何方。

《子仪》:以礼设局,以辞破局

清华简《子仪》记录了一场足以影响战国格局的外交动作——崤之战之后,秦穆公为突破晋国封锁,开始重新接触楚国。

在战败与囚禁的双重阴影下,秦国以礼设局:

射礼、钟鼓、舞仪、车徒,层层展现制度复位后的秩序与态度。

楚国的使臣子仪,却以辞破局:

不表态、不承诺,以寓言回应压力,以辞令化解逼问,让会谈止于“未盟之盟”。

这篇竹简告诉我们:

先秦外交真正的力量,不在于兵车多少,而在于谁能把“不答”变成一种姿态,把“不落子”变成一种策略。

在秦国的礼制舞台与楚使的辞令博弈之间,这场会谈最终停在一个微妙的平衡点——

没有盟书,却形成势;

没有承诺,却改变局势。

引文|未落之言,未成之盟

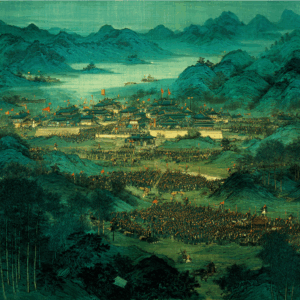

图:《子仪》竹简局部,源自清华大学出土文献研究与保护中心(编)。清华大学藏战国竹简(陆)。2016,页14。

竹简《子仪》所记录的,不是一场简单的送还仪式,而是在礼乐之间展开的深度试探。

秦国经历败绩之后,以整饬官制、复位秩序为开端,在磻地搭起一座属于自己的“主场”——

战车列阵,射礼开场,钟鼓齐发,舞仪列陈。

这一切不是排场,而是姿态:以礼设局,以势示意。

楚使子仪被扣押在秦,其身分是囚徒;

但他抵达会盟之所时,却必须代表楚国回应这一整套礼序的压力。

他没有军队,没有盟书,没有任何实质筹码,

能握在手中的,只有——语言。

于是,一首楚乐在秦庭响起;

随后,三个寓言被摆上台面。

它们没有表态,也没有承诺,

却让秦国的询问从“要不要结盟”,

被提升为更高的三个判断:

- 实力是否足以成事?

- 名分是否足以立案?

- 时机是否足以为用?

没有盟书,没有誓辞,

却在无言中画出了楚国的立场。

这便是《子仪》最微妙、最锋利之处:

未盟之盟,未答之答。

竹简所存,是一场困局中的外交语言交锋。

楚使子仪虽为囚徒,却以辞令稳住了局势的结构,

让秦国的主场,不成为楚国的败场;

让未成的盟约,反而构成一种不得不被承认的对等。

这不是刀兵之力,而是语言的力量。

在磻地那场无形的博弈里,

子仪以囚徒之身,

守住了楚国的——

体面、分寸与战略空间。

无忧公子打开竹简,在页侧写下一句:

“未落之子,未破之局。”

一、设局|秦国把废墟重写成一张棋盘

崤山战败之后,秦国的第一反应不是愤怒,而是秩序重写。

简文开始就定下了基调:

“既败于殽,恐民之大放,移易故职,欲民所安,其亶不更。公益急,三谋辅之,靡土不饬。” (简1)

——秦国在崤山战败之后,担心百姓会因此松懈放纵,于是调整了原有的官职安排,希望百姓能安居乐业,但根本原则没有改变。秦公处理政务更加勤勉急迫,三位谋臣辅佐他,没有一寸土地不经过整治。

这句话浓缩出四层动作:

- 战败 → 恐民散乱(情绪判断)

- 移易故职(结构调整)

- 其亶不更(原则不动)

- 靡土不饬(全面整顿)

秦穆公做的不是“翻盘”,

而是一场稳住原则、调整枝叶的系统重建。

这就是战国式政治智慧的核心:

局可乱,心不可乱;架构可调,根不可动

1. 秩序重建:从人到制度的重新布阵

简文写道:

“耄幼在公,阴者思阳,阳者思阴。” (简1 & 15)

——老人和孩童都为公事尽力,地位低的向往高位,地位高的思虑全局。

这两句话,构成惊人的动态治理蓝图:

- 耄幼在公:纵向动员,老幼皆在其职

- 阴者思阳、阳者思阴:横向换位,各阶层彼此理解其位

这不是一个“被动维稳的社会”,

而是一套能自循环、能互补位 的组织结构。

秦国战败后的恢复力,

正来自这种既集中、又流动的社会机制。

2. 绩效成为制度核心

竹简进一步描述秦国改革的人事机制:

“民恒不寘,乃毁常各务。临上品之,辨官相试,乃有见功,公及三谋,庆而赏之。” (简15 & 2)

——秦国的臣属若是长期得不到妥善的安置,就会荒废本职、各自谋求私利。于是君主亲自考察评定他们的等级,通过设置不同的职事来测试其才能。等到有人做出成效,秦公便与三位主要谋臣一同庆贺,并给予奖赏。

核心意思只有一句:

不用旧例,用实际表现。

秦国做了三件事:

- 辨官相试:让官员通过实际工作受检验

- 见功则赏:奖赏立刻兑现

- 君与三谋共评:制度的执行直接在国家中枢完成

战败后的秦国,不再靠“祖制”,

而是转向一种绩效治理体系。

从此,制度开始从“凭传统”

变成“凭实际功绩”。

3. 七年的成果可量化:秩序的外显版本

竹简写道:

“车轶于旧数三百,徒轶于旧典六百。” (简2-3)

——战车数量比旧制超出了三百辆,兵力增了六百人。

这是秦国七年重建后的第一份“成果展示”:

- 战车:+300

- 士徒:+600

这不是在炫耀军力,

而是在向世界宣告:

“秩序已重建,体系已恢复。”

它告诉楚使子仪的不是数字,

而是秦国的社会自愈能力。

4. 主场的规则设定:磻地不是舞台,是棋盘

秦国把这一切带到磻地:

射礼、舞仪、编钟、战车列阵,一一展开。

这不是表演,是程序。

更不是求和,是框架。

“以示楚子仪于磻会。” (简2-3)

——秦国在磻地会盟时,将这些展示给楚国使臣子仪看。

向子仪展示的不是力量,

而是规则制定权。

最终,秦穆公抛出最核心的话:

“仪父,不谷繻左右絙,繻右左絙,如权之有加挠也。君及不谷专心戮力以左右诸侯,则何为而不可?” (简3-4)

——仪父先生啊,我如今的处境,就像左手拉紧右边的绳索,右手又得拉紧左边的绳索,两边难以兼顾;又好比一杆秤,必须加上秤砣才能平衡。

它的本意不是抱怨难处,

也不是求援,

而是:

- 这是局势的状态;

- 这是我开的框架;

- 你来不来,看你。

秦国不是在“协商”,

是把一套已经写好的结构摆给楚国。

无忧公子在竹简侧栏写:

“秦之设局,不以威,而以序。

序既立,则局自成。”

二、借刃||辞令的反击:在对手的舞台上唱自己的歌

磻地的第二幕由秦公开启。

不是问话,也不是政策,而是一段精致的音乐仪程:

“公命穷韦、升琴奏镛,歌曰:

迟迟兮委委,何徒介所游,或止里謱謰也。”(简5-6)——秦穆公命令乐师穷韦与升琴演奏大钟,并唱道:“步伐从容啊姿态迂回,为何那甲胄之士四处漫游,有时又停在乡里絮语不休?

这段秦歌是一种试探性的抚慰。

旋律舒缓,辞意含蓄,核心只有一句:

“我已留意到你的犹豫,何不明确表态?”

这是情绪攻心,而不是政治对话。

秦公试图用楚乐唤起子仪的乡音记忆:

你身为囚徒,听见本国音乐,是否会因此松动?

是否愿意在此刻给出一个更柔软的答案?

然而秦公低估了子仪。

子仪没有军队、没有盟书,甚至没有携带楚国的正式立场。

可他有一样东西无人能夺:辞令。

于是,当秦歌落下,他顺势接起:

“楚乐和之曰:”(简7-8)

——并以楚国的乐曲应和唱道。

这一句,改变了场上的所有力量关系。

1. 借曲释意:楚歌中的政治宣言

楚使子仪“楚乐和之”,看似礼貌回应,实则立场反制。

这一“和”,并非附和,而是借秦国给的平台,写自己的话语。

以下是楚歌关键句与其外交含义:

“鸟飞兮渐永,余可缯以就之。” (简8)

——鸟儿飞向渐远的远方,我可张网去追随。

表面:叙述距离。

深层:承认秦楚关系疏远,但楚国有能力修复——主动非弱势。

“强弓兮挽其继也,缯追而缉之。” (简8-9)

——强弓啊拉紧弓弦,张网追寻缉拿。

表面:追鸟。

深层:指出秦国的强势与逼迫暗含破坏合作的风险。

楚式隐喻典型的“柔词藏锋”。

“余畏其忒而不信。” (简9)

——我怕其中有变而不信诺。

这句直接切入外交核心:

秦国曾失信,楚国不能无条件回应。

“昔之编兮余不与,今兹之编余又不与。” (简9-10)

——往昔的盟册我不参与,如今的盟册我又未参与。

这是整首歌最尖锐的一句。

它等于当面指出:

历次重要的政治安排,楚国都被排除在外。

现在要我表态?先解释为什么“过去不与、今日又不与”。

“纴之不成,吾何以祭稷。” (简10)

——织机不能成布,我用什么祭祀稷神?

这是楚式辞令里最严肃的警告:

盟约若无稳定基础,将动摇国家根本。

不是拒绝,而是设条件。

不是反对,而是标明底线。

这一整首歌,子仪没有说“不”,

却把秦国的试探全部转成:

“你能否做到——值得合作?”

秦设情辞,楚以秩序回击。

秦希望听见柔软,楚给出却是判断。

2. 以辞为甲:囚徒的武器

子仪没有任何实质筹码。

能用的,只有秦公亲自递过来的:

- 楚乐(秦公允许演奏的曲式)

- 音乐的节奏(秦设舞台)

- 楚式语言的隐喻传统(子仪唯一的武器)

他借音律写立场,借礼节写条件,

把秦国的主场,改成自己的话语场。

这是典型的楚式外交法:

不以力量争,而以语法夺。

借力、借辞、借舞台——

完成一次无声的反击。

不是对抗,

不是拒绝,

更不是顺从,

而是在对手的框架中“嵌入自己的逻辑”。

无忧公子在竹简旁批注:

“子仪不是在唱歌,是在改写局势。

秦公给了旋律,他写成判断;

秦公给了舞台,他写成立场。

借刃者,执他人之器为己用。”

三、悬局|寓言的重量:不落子的战略模糊

秦公在整个磻地会盟中多轮发话:

或责问、或示弱、或劝诱、或设喻。

每一句都在逼迫子仪给出楚国态度。

虽然形式不同,却都指向同一个目的——

逼着子仪明确表态。

子仪却始终不正面作答。

他没有说“可”或“不可”,

反而摆出三则寓言——

不是故事,而是条件;

不是回答,而是推回。

1. 孤雁渡河:实力的判断(力)

“子仪曰:“臣观于湋澨,见独𪈿踦济,不终,需𪈿,臣其归而言之。(简17-18)

——臣在湋水边,看见一只孤雁跛着脚试图渡河,未能成功,需要等待雁群相助。臣回去后,会禀告此事。

寓意:

单鸟难渡,力量不足。

若要成事,需群力,而非孤行。

这里既不指秦,也不指楚,

却是把问题原样推回:

你现在的实力,足以支撑你想做的事吗?

若不足,强行结盟无益。

子仪不评价,只让秦公自己判断。

2. 二人争讼:名分的判断(名)

“臣见二人仇竞,一人至,辞于俪,狱乃成,臣其归而言之。” (简17-18)

——臣看见两人因仇怨相争,直到有第三人到来,向双方陈说利弊,讼争才得以平息。臣回去后,会禀告此事。

寓意:

双方自说自话时,是非无从定。

必须有更高位阶的规则或见证者,

此事方能成立。

隐含两层判断:

- 秦楚之争,不能你我私议

- 需要“名分”支撑的秩序

子仪没有说“我支持”或“不支持”,

只是递出条件:

这件事是否有合法的规矩可依?

若无名分,再多言辞都是空的。

3. 遗物复返:时机的判断(时)

“臣见遗者弗复,翌明而返之,臣其归而言之。”(简19)

——臣看见有人遗失物品却不回头寻找,直到次日清晨才折返将其寻回。臣回去后,会禀告此事。

寓意:

补救要及时,延误则变质。

错过时间,再补救意义全非。

这是对子仪最隐而最重的一击:

秦国若要修复关系,

必须立刻、具体、主动地行动。

不是情辞,也不是愿望,

更不是音乐里的哀怨,

而是立刻归还、立刻补偿、立刻修正。

三寓言的合体:实力—名份—时机的三重考卷

三则寓言看似无关,

合在一起,构成一套冷静的判断系统:

| 子仪寓言 | 所指 | 秦国必须回答的问题 |

|---|---|---|

| 独雁跛济 | 力 | 你现在的实力足够结盟吗? |

| 二人争讼 | 名 | 你所提之事,有合法的规则支撑吗? |

| 遗物复返 | 时 | 你的补救行动是否及时、有诚意? |

秦公逼问的是“你说不说”。

子仪递回的是“请先具备条件”。

不拒绝,不承诺,

却把压力完整推回秦国。

这就是“未答之答”的力量。

无忧公子在竹简上写下:

“三寓言并非搪塞,而是结构。

子仪不说‘是’,也不说‘否’;

他只是让秦公照见自己:

力若不足,不可求;

名若不正,不可议;

时若不当,不可成。

这不是拖延——

这是战略模糊的最高形态。”

尾之声|不落子的棋手

风过磻水,竹简的纹理在光里微微起伏。

秦国的乐声散了,靶场的尘土落定,

只有那三个寓言——

像三枚悬而不决的子,漂浮在两国的缝隙之间。

楚使子仪来到会场时,是囚徒;

离开会场时,仍是囚徒。

但在这段极短的时间里,他完成了秦国无法阻止的一件事:

他替楚国夺回了“不落子”的主导权。

秦公布局,以礼为绳,以势为网:

让他在主场落子,让他在规则内表态。

子仪却只是握住棋子——不落。

因为他知道:

一旦落子,便等于承认棋盘、承认格局、承认对方的叙事。

不落子,反而让所有可能性继续存在;

让对手无法判断你的方向,也无法宣布胜负。

他没有带回盟书,

却替楚国带回了三样更重要的东西:

时间、主动性,和未来所有尚未关闭的选项。

竹简上留下的,是一个极难解读的事实:

子仪无军队、无盟书、无主场;

他没有正面回答任何一句话;

但他让局势从“表态”变成“条件”,

让秦国从提问者变成被审视者。

他不在局中,却改变了局。

他什么都没说,却把所有话都说完。

他没有落子,却掌控了棋盘。

《子仪》要我们读懂的,

不是回答,而是空白;

不是言辞,而是沉默;

不是表态,而是结构。

有些外交,不需要签字,

却足以成为真正的破局。

无忧公子在竹简旁留下最后一行字:

“未盟之盟,非无盟也,势成也;

未答之答,非无答也,机悬也。”

🤖 人工智能协作声明

本文由作者主导构思、架构与撰写,并在人工智能模型 Claude AI & ChatGPT AI 的协作下,进行多轮讨论、节奏输出、语言检查、结构检测与文字润饰。所有内容均由作者独立主创完成,AI 工具仅作为语言节奏的辅助,不参与著作权主体归属。最终内容由作者人工审校并艺术化重构,承担全部创作与价值判断责任。

📜 本站所有原创作品均已完成区块链存证,确保原创凭证。部分重点作品另行提交国家版权登记,作为正式法律备案。原创声明与权利主张已公开。完整说明见:

👉 原创声明 & 节奏文明版权说明 | Originality & Rhythm Civilization Copyright Statement – NING HUANG

节奏文明存证记录

本篇博客文为原创作品,由黄甯与 AI 协作生成,于博客网页首发后上传至 ArDrive 区块链分布式存储平台进行版权存证:

- 博客首发时间:2025年11月21日

- 存证链接:da757efb-82a2-4c76-9b0c-32e00ad8c193

- 存证平台:ArDrive(arweave.net)(已于 2025年11月21日上传)

- 原创声明编号:

Rhythm_Archive_21_Nov_2025/chu-bamboo-slips-29-ziyi - 用途声明:

本文为《节奏文明观》之〈楚文明 〉篇章,亦参与构建《AI×非遗文明共构档案》与《文明节奏回声计划》,用于文明节奏实地记录、区块链存证、跨域协作与版权登记用途。

© 黄甯 Ning Huang, 2025. All Rights Reserved.

本作品受版权法保护,未经作者书面许可,禁止复制、改编、转载或商用,侵权必究。

📍若未来作品用于出版、课程、NFT或国际展览等用途,本声明与区块链记录将作为原创凭证,拥有法律效力。

更多来自竹简的声音:

更多来自竹简的声音: