一縷柔馥悠遠,從雪域深處緩緩升起,穿越千年蒼茫。

本篇探尋的是「松贊干布與麝香」的故事—一場發生在青藏高原之上的香與信仰交會。

貞觀年間(公元7世紀),松贊干布統一吐蕃,迎娶文成公主與尺尊公主,奠定了藏漢文化交流的基石。在這場橫越萬里的聯姻背後,有一味香,伴隨著西藏的雪山、聖湖與佛塔——那便是麝香。

麝香,來自雄麝腹部香囊分泌的珍貴結晶,素有「香料之王」之稱。其香氣濃烈而溫潤,穿越寒冷,能在萬里風雪中久久不散。古人形容:「瀝一滴於斗水中,用濯衣,其衣至弊而香不歇。」(將一滴香液滴入一斗水中,用來洗衣服,即使衣服穿到破舊,香氣依然不散。)

在吐蕃時代,麝香被視為獻給神明與王者的至高之禮,是宗教儀式中不可或缺的神聖之香。

關於麝香的傳說眾多:或說麝食靈芝草而香,或說蛇聞異香鑽入香囊,最終血化為香。無論哪種,麝香從一開始就與傷痛、磨難與昇華交織在一起,正如吐蕃王朝的興起,亦是從雪域之苦中綻放的榮光。

今天,當青藏鐵路從西寧到拉薩,飛馳在海拔4000米的天路之上,沿線穿越的不只是地理空間,更是那條古老的「麝香之路」。這條路,曾是麝香貿易的黃金通道——麝香沿絲綢之路西行至中亞、波斯,東來則入中原、洛陽。

然而,麝香的榮光背後,也藏著原罪。

在古代,為取麝香必須獵殺雄麝,《本草綱目》記載:「其香在臍,射人即死。」青藏高原作為麝的原生地,見證了無數血與香交織的歲月。而今,隨著人工合成技術的進步,野生麝得到保護,麝香從掠奪之物轉化為文化遺產,成為生態意識甦醒的象徵。

青藏鐵路,不僅縮短了格拉兩地的距離,更載著人們對自然、對生命的敬畏與省思。從「掠奪之路」到「覺醒之路」,這條鐵道,見證著麝香的嬗變,也見證著人心的轉變。

當你乘坐青藏鐵路,穿越可可西里,翻越唐古拉山口,不妨閉上雙眼,深吸一口稀薄而潔淨的空氣——那其中,或許有一縷無形的麝香,正從遠古飄來。

麝香,不只是香。

它是信仰,是磨難,是一場在雪域之上的靈魂對話。

它記得松贊干布初建布達拉宮的誓言,也記得無數藏族牧人踏雪採香的足跡。

雪未融,香未散;心未遠,道未絕。

麝與麝香的祕密

麝香,原來來自一種名為「麝」的珍稀動物。麝,屬於鹿科,又名「香獐」,多棲息於我國東北、華北、西北及西藏等高山密林間。

雄麝在腹部脐下擁有麝香腺,每逢初冬交配季節,為吸引雌麝,香腺分泌愈發旺盛,香氣亦愈加濃烈。南北朝名醫陶弘景曾言:「寒至則香滿」,正道出了麝香分泌與節令之間的奧妙聯繫。

麝性孤傲,喜隱於峻嶺險崖之間。人們捕捉雄麝後,從其腹下腺囊中取出麝香,經乾燥處理後,呈現顆粒或塊狀,帶有獨特芳香與微苦之味。這稀有之香,不僅可製為名貴香料,亦能入藥療疾,成為自然界贈予人間的奇珍。

此外,麝香自古即被奉為珍貴藥材。《神農本草經》將其列為上品,譽之為「諸香之冠」。現代醫學亦已證明,麝香為優良的強心劑與興奮劑,是六神丸、麝香膏及諸多名貴中藥不可或缺之配料。

麝香 ·松贊干布

01|天地鍾靈,麝香自成。

日月輪轉,靈獸孕香,造物無心,卻養出世間至寶。

02|凡品可量,上品難測。

常材可雕琢,天材唯可敬;真香無需尺寸,唯以靈魂辨認。

03|美玉藏患,奇材招劫。

麝香既貴,亦危;珍異之物,從來與命途同沉浮。

04|規矩與孤傲之間。

世道要你成為百刻之香,均一燃燒,而心卻偏愛不羈之麝。

05|唯一可奉從者,乃自我之心。

馴服容易,堅持艱難。麝不畏寒瘴,亦不從俗籠。

06|機遇,乃磨難所鍊。

香之成就,不靠溫室,而是風雪、血淚與等待。

07|歲月之長,香氣之醇。

麝香凝結十載,乃成一滴;人心歷盡滄桑,方可一諾千金。

08|傷痕,是另一種贈禮。

無痛之物,不會生香;無劫之魂,不會圓滿。

09|預知結局者,最懂悲憫。

今日評說松贊干布,不過是手握千年之後的結局,看他未竟的夢。

10|香氣無言,卻永存高原。

高原的風雪終會止息,而一縷麝香,將在蒼茫天地間,悠悠不滅。

歌曲 《雪域流香》|麝香 ·松贊干布 · 青藏鐵路

青藏鐵路

世界之脊上的奇跡|青藏鐵路

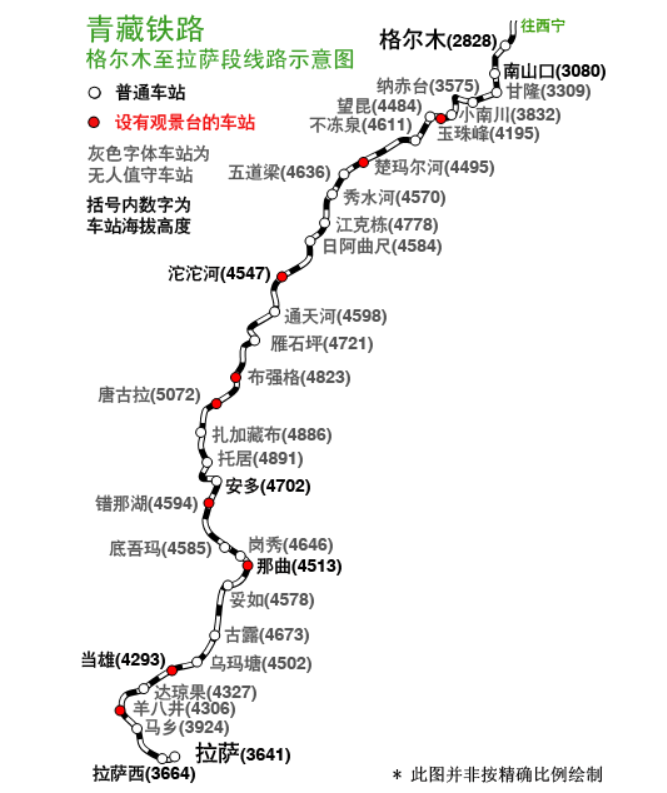

青藏鐵路,連接青海省西寧市與西藏自治區拉薩市,是中國四大新世紀工程之一,也是通往西藏腹地的第一條鐵路,被譽為世界上海拔最高、線路最長的高原鐵路。

全線長達1956公里,共設85個車站,設計時速西寧至格爾木段160公里/小時,格爾木至拉薩段100公里/小時。

截至2024年,青藏鐵路累計安全運送旅客超過3億人次,運送進出藏貨物超過8775萬噸,成為連接中國內地與青藏高原的重要經濟文化動脈。

技術創舉

青藏鐵路穿越戈壁、沼澤、雪原和多年凍土,面對「千里凍土、高寒缺氧、脆弱生態」三大世界級挑戰。

凍土科技突破

550公里連續多年凍土帶,通過片石通風路基、熱棒、以橋代路等技術有效穩定路基。高原醫療保障

全線建立115個醫療點,配備600多名醫護,創下無一例因高原病死亡的奇蹟。生態環保先行

建設33個野生動物通道、人工濕地、零排放設施,打造出一條「千里綠色長廊」。

地理與路線特色

青藏鐵路自西寧出發,途經青海湖、可可西里、昆侖山、藏北草原、布達拉宮等壯闊景觀,翻越5072米高的唐古拉山口,穿越生命禁區,最終抵達拉薩。

沿線包括世界海拔最高的鐵路車站(唐古拉站,5068米)、世界最高的凍土隧道(風火山隧道,4905米)、以及世界最長的高原凍土橋(清水河特大橋,11.7公里)。

戰略與文化意義

青藏鐵路不僅打破「鐵路永遠到不了拉薩」的預言,也深刻改變了西藏長期閉塞的格局:

縮短中國與尼泊爾等國的陸路貿易時間

促進西藏地區與內地文化交流與民族團結

帶動青海與西藏經濟社會高速發展

加強絲綢之路經濟帶建設

這條穿越「世界屋脊」的鐵路,是中國基建實力與人類工程智慧的偉大象徵,也是一條連接雪域高原與世界的生命之路。

打卡世界上海拔最高的青藏铁路,坐上火车去西藏真的浪漫吗?|Qinghai-Tibet Railway

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen《中国现代奇迹》第8集 海拔最高、线路最长 中国现代奇迹 令全世界震撼的青藏铁路是怎么建成的?

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen青藏高原旅客列車: 青藏高原型25T

青藏高原之舟|25T型高原鐵路客車全覽

25T型青藏高原客車,是專為青藏鐵路量身打造的高原型鐵路列車,由青島四方-龐巴迪-鮑爾(BSP)、南車四方機車、南車南京浦鎮車輛等公司聯合製造,於2001年起開始研製,歷時五年完成,總計動員技術人員逾500人、合作外包廠家近200家。

發展歷程:從試驗車到高原鐵道奇蹟

2001年,青藏鐵路正式立項,青藏型高原客車項目同步啟動。

2003年,首輛高原試驗車完成,並在惡劣環境中積累運行數據。

2005年,中國鐵道部公開招標,BSP及南車四方中標,開始批量生產。

2006年2月,首批高原型客車正式下線並完成各項高原極端環境試驗。

2010年,浦鎮車輛公司追加生產新一批83輛高原客車,進一步提升運能。

技術特點:應對極端的智慧結晶

1. 制氧與氣密科技

為應對海拔4000米以上缺氧環境,25T高原客車配備雙重供氧系統:

弥散式供氧:車內整體氧氣濃度提升至23.5%-25%。

分布式供氧:鼻式吸氧裝置局部供氧,濃度達40%-45%。

車體採用航空級氣密設計,雙層低輻射中空玻璃可自動調節內外氣壓差,抗紫外線強度提升至普通環境的13%。

2. 防雷防沙設計

全車配備浪湧吸收裝置及接地系統,抵禦頻繁雷擊。

轉向架、車門、車體結構全面密封,防沙防塵,確保車內供氧和舒適度。

3. 環保與能源管理

乘客污水、垃圾集中收集,實現高原零排放。

採用特製高原柴油發電車,能在海拔5000米條件下維持穩定供電,並配備高載重SW-QD160型轉向架。

藏域風情:文化與舒適兼具

青藏高原客車內部裝飾以藏紅、明黃、天藍、純白、淺灰為主色,融入藏族傳統圖騰與細節工藝,所有標識採用漢、藏、英三種語言。

列車不僅是一段旅程的載體,更成為雪域文化與現代科技交匯的流動縮影。

結語

從設計之初到疾馳於唐古拉山脈之上,25T型青藏高原客車承載的不僅是旅客,更是中國鐵路科技對生命極限的挑戰與致敬。

每一次跨越千里的呼嘯,都是人類智慧與自然偉力之間,最動人的對話。

📜 本作品已提交版权保护程序,原创声明与权利主张已公开。完整说明见:

👉 原创声明 & 节奏文明版权说明 | Originality & Rhythm Civilization Copyright Statement – NING HUANG

节奏文明存证记录

本篇博客文为原创作品,由黄甯与 AI 协作生成,于博客网页首发后上传至 ArDrive 区块链分布式存储平台进行版权存证:

- 博客首发时间:请见本篇网页最上方时间标注

- 存证链接:aabaad0e-eaf8-4077-83b6-b0381c0711c1

- 存证平台:ArDrive(arweave.net)(已于 2025年7月5日 上传)

- 原创声明编号:

Rhythm_Archive_05Juli2025/Rhythm_Civilization_View_Master_Archive

© 黄甯 Ning Huang, 2025. All Rights Reserved.

本作品受版权法保护,未经作者书面许可,禁止复制、改编、转载或商用,侵权必究。

📍若未来作品用于出版、课程、NFT或国际展览等用途,本声明与区块链记录将作为原创凭证,拥有法律效力。

《楚地龙灯|光如何在乡土上行走》

《楚地龙灯》不是在描述一个春节的热闹项目,而是在追踪一种“湿地身体算法”如何被点亮、放大,并以光的方式重新走过乡土。龙灯的动作——方向先行、摆幅恒定、中心推进——并非表演技巧,而是湿地文明古老的走路方式,被几十个身体合成一条脊柱,在黑夜中显形。火不是舞台效果,是显影剂;光不是照明,是路径。龙灯的意义,不在装饰,不在节庆,而在于:一个社区如何通过身体对齐、火光校准与路径确认,完成一年一次的“文明重新上路”。

“Dragon Lanterns of Chu” is not a study of festive spectacle but an inquiry into how a wetland civilization reactivates its oldest movement algorithms through light. The dragon lantern’s motions—direction-leading, amplitude-holding, core-driven—are not performance techniques but embodied memories of how people once moved across unstable ground. Dozens of bodies merge into a single spine; fire becomes a revealing agent; light becomes a pathway. The significance of the dragon lantern lies not in decoration or celebration but in how a community recalibrates itself—by aligning bodies, syncing rhythms, and retracing the essential routes that allow its world to start again each year.

《楚式营建学·全系列导航》|文明操作系统的结构说明

《楚式营建学》是一套从湿地、时间、材料到系统算法的文明操作系统。

本导航汇整九篇正传与两篇外传,展示楚人如何让城市与文明“被生成”——

空间由湿地读出,结构由节律推动,秩序由系统达成。

Yingjian(营建)不是工程,而是让世界继续成形的文明能力。

Chu Yingjian Studies presents a civilizational operating system derived from wetland dynamics, temporal rhythms, material logic, and systemic coordination.

This master navigation outlines the nine core chapters and two extended dialogues, showing how Chu cities and their world were not built but generated.

Yingjian is not engineering—it is the civilizational capacity that allows forms, systems, and worlds to continue emerging.

《以身为舟|采莲船和划龙船:楚地湿地文明的年节步法》

本篇从采莲船、彩船与旱地划龙船等年节船舞切入,

不以器物形制为主,而以“身体作为船”的底层算法为核心。

通过三个动作结构——方向先行、摆幅恒定与中心推进——

解析湿地文明如何在河网退去之后,

仍以步法保存“水的逻辑”。

文章提出:

不同地区的年节船舞并非彼此模仿,

而是同源于一条共同的湿地身体记忆。

在年节中,人以身为舟,

让一条看不见的河再次被走出来。

This essay examines New Year “boat dances” across the wetland cultural belt—

from lotus boats to decorated stage-boats and land-based dragon boats—

focusing not on their shapes but on the shared bodily algorithm that animates them.

Through three structural principles—direction leading before steps,

constant lateral sway, and core-driven propulsion—

the text reveals how wetland civilizations preserve the logic of water

through movement long after the waterways have shifted or vanished.

Rather than regional imitation, these boat dances emerge from a common

embodied memory shaped by river networks.

In the New Year season, the body becomes a boat,

and an unseen river rises again under the dancers’ feet.

《楚式营建学 · 外传二|楚辞 × 考工记的地下恋爱》

《楚式营建学 · 外传二》是一场关于“结构与诗性如何在地下相遇”的实验性写作。

《考工记》代表北方的秩序与尺度,《楚辞》代表南方的气息与生成。

两者原本不相交,却因同被封入墓室而在黑暗中开始对读。

本文以拟人化方式,重建两千三百年前两种世界观的交汇:

他们彼此质疑、彼此偷学,最终生出一个孩子——

楚式营建学:一种由地景、时间、材料、身体、制度共同驱动的文明建构心智。

这是楚文明底层逻辑的再现,不是爱情故事。

那是两部古书在黑暗中点亮彼此的时刻。

“Chu Yingjian · Extra II” is an experimental narrative about how structure and breath meet underground.

The Kaogongji stands for northern order—measure, alignment, systemic clarity.

The Chuci carries southern sensibility—water, wind, emergence, and the pulse of living forms.

Placed together in a tomb 2,300 years ago, the two texts begin to read each other in the dark.

This chapter personifies their dialogue and traces how two worldviews slowly interweave—

questioning, borrowing, transforming—until they generate a single child:

Chu Yingjian:a civilizational building-mind shaped by landscape, time, materials, the body, and systemic order.

It is not a love story.

It is the moment two ancient grammars discover they share the same world.

《楚式营建学 · 外传一|文明回声:楚式营建与高铁思维的结构对应》

《文明回声》不是在寻找“影响链”,

而是在描述一种更深的结构事实——

当文明必须处理高度复杂的系统时,

会独立长出相似的组织方式。

楚式营建并未影响现代高铁,

高铁也没有继承古代楚城的任何技术或形式。

但两者都在面对各自时代的巨大复杂性:

湿地、湖泽、礼制、材料、节律、战争、迁徙;

速度、网络、调度、节点、精度、迭代、共生。

它们之间的相似,

不是传承,

不是源流,

而是 结构的趋同。

古代楚文明留下的礼器系统、编钟系统、城址系统、

与现代高铁的规模、系统、技术、迭代、精度、共生六大思维,

在结构上相互映照——

显示出文明在面对复杂世界时

都会发展出一套“让系统能够成立”的心智。

本篇是一次跨越两千年的

结构层级的对照实验:

不求证明,不作推演,

只展示文明在深处

如何自然地长成类似的形状。

Civilizational Echoes is not a search for historical influence.

It is an attempt to describe a deeper structural fact:

when a society must organize a highly complex system,

it tends to grow similar forms of thinking—independently.

Chu engineering did not shape China’s modern high-speed rail,

nor did high-speed rail inherit anything from ancient Chu cities.

Yet both faced the full weight of complexity in their own eras:

wetlands, water systems, ritual structures, materials, rhythms, migration;

speed, networks, dispatching, nodes, precision, iteration, coexistence.

Their resemblance is not lineage,

not transmission,

but structural convergence.

The ritual vessels, bell systems, and cityscapes of ancient Chu

mirror—in structure rather than origin—

the six paradigms of the modern high-speed rail system:

scale, systems, technology, iteration, precision, coexistence.

This chapter is a cross-epoch structural experiment,

showing how civilizations,

when confronted with complexity,

naturally grow toward similar organizational logics—

without contact, without inheritance,

purely through the demands of the world they must sustain.

《楚式营建学之九|营建世界的方式:楚文明的生态系统设计》

本篇作为《楚式营建学》的世界观封顶章,从“城市如何长成”提升到“世界为何能被生成”的层级。楚人以时间为节律、以湿地为形势、以材料为结构语言、以身体为路径生成、以制度为安定核心,使营建成为一套协同系统。本文进一步提出楚文明的三层同构模型:宇宙的反辅、社会的差异互成、城市的自然生长,并指出楚文明的核心不是建造物,而是一种让世界得以持续生成与维持的操作方式。

As the conceptual capstone of Chu Yingjian Studies, this chapter elevates the discussion from “how cities grow” to “why a world can emerge at all.” The Chu viewed time as rhythm, wetlands as spatial logic, materials as structural language, the human body as path-maker, and institutions as stabilizing centers—forming a coherent generative system. This essay presents the Chu model of reciprocal formation across three scales—cosmos, society, and city—and argues that Chu civilization is fundamentally a life-system operating system, rather than an architectural tradition.