《楚简新读》|致楚人后裔,与所有寻根者:一张文明归家的地图

这不仅是一系列篇章,而是一张张文明归家的路图——在AI席卷的浪潮下,为仍在寻找根脉的人点亮一盏灯。

从竹简的肌理抵达先祖的脉搏,从楚地的烟火触摸文明的星图,在权力的棋局里,看见血脉深处的那份智慧。

两千年的碎片在这里渐次复位,楚文明,也在这些竹简中重新苏醒。

如果你是楚人后裔,这里写着你的归途:

- 祖先如何生活、思考与构建家园

- 楚文明何以兼具浪漫与理性、狂放与秩序

- 流淌在我们血脉深处的文化基因与精神坐标

如果你来自四方,这里是你的参照:

- 看一套文明如何调和理性与神秘

- 理解华夏土地上最早的多元共生

- 在全球化的混响里找到属于自己的文化锚点

这不仅是对文明记忆的整理,更是一场面向未来的精神基建,是一张为当代人铺开的精神地图。

当世界在速度中失焦,当文化在喧嚣里被冲散,愿你循着这张竹简铺就的归家地图——找回我们来自何处、为何而立、又将走向何方。

《曹家岗楚简》《五里牌楚简》《仰天湖楚简》:三份清单,三种世界

清华简、包山楚简、郭店楚简告诉我们楚人如何思考;

而《曹家岗五号墓》《五里牌406号墓》《仰天湖25号墓》三处遣策竹简,则告诉我们楚人如何生活、如何爱、如何告别。

遣策不只是随葬物的账单,

而是墓主人对人生的最后一次确认——

什么值得带走?

什么值得留下?

什么才是一个人世界观的基本架构?

在同一片楚地之上,三位墓主人给出了三份完全不同的答案:

- 湖北黄冈《曹家岗》:7 支竹简,是生活的肌理

- 湖南长沙《五里牌》:18 支竹简,是关系的秩序与责任的重量

- 湖南长沙《仰天湖》:42 支竹简,是织物审美的深情

同样是“打包”,

有人装了日常,有人装了秩序,有人装了温度;

同样是“离开”,

有人把柴米油盐带走,有人用“位置感”对抗世界的混乱,有人把柔软织物带走。

这些竹简告诉我们:

楚人的遣策,不是对死的准备,而是对生的诠释。

三份清单,就是三种活法;

三种活法,就是三种“楚式世界观”。

引文|楚国的三座“搬家仓库”

楚地的风吹过泥土,掠过封椁,也掠过那些被时间保留下来的竹简。

人已不在,但三份清单静静躺着,像三扇被风推开的仓门——

里面装的不是哀伤,而是各自打包好的世界观。

三座墓葬,三批传世的遣策竹简:

- 曹家岗:仅存 7 支竹简,内容以日常器具为主。

- 五里牌:仅存 18 支竹简,包含礼器、车马、兵器与宴饮器具。

- 仰天湖:仅存 42 支竹简,以衣物、织品与生活陈设为多, 也包含兵器。

这些数字只是“我们今天还能读到的部分”,

不是墓主原本携带的全部物品——

三座墓都曾遭盗扰,清单更显残缺。

因此,我们所能看到的,

是一张张被时间切割后的幸存片段:

有人带走的是日常的质地,

有人带走的是秩序与责任的分量,

有人带走的是审美的深情。

但无论残缺与否,

每一支竹简,都是楚人对世界的最后一次确认:

什么值得被写下,

就什么值得被带走。

对楚人来说,遣策不是陪葬物的清点,

而是在离开前,对世界做出的最后一次判断:

不是遗产,是自画像;

不是告别,是秩序;

不是终点,是另一种活法。

湘湘姑娘,楚国令尹府邸的贵族之女,

在三扇仓门前停住脚步,看着这些幸存的竹简,说:

“原来楚人连离开,都有自己的性格。”

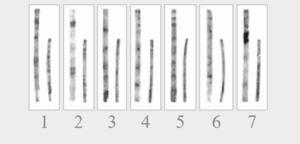

一、曹家岗|极简生活的原形

图:曹家岗楚简,源自:楚簡字形庫·古音小鏡

湖北黄冈的风吹过土坡时,这位大夫阶层出身的女性墓主,似乎早已把人生想得透彻——

能带走的,不是丰盛,而是核心。

《曹家岗楚简》出土时,剩下的七支竹简记录着三十多件物品。

没有排场,没有炫耀,没有贵族常见的层层堆叠。

像是一位楚国贵族的极简清醒者,在生命的最后一刻写下自己的必需品清单。

“葬器:四鼎,一□ 。” (简1)

——随葬的器物包括:四件鼎,一件(器物名称未释读)。

开篇第一句就是“四鼎”,

像是她在对世界说:

“我的生活,从核心开始。”

1. 极简生活的原形

她的清单如下:

“葬器,四鼎。一□。

二得□。……一□祭□。

二羽翼。

二□瓶。

六袴杯。四□杯。七豆。

二新。

二纲席。”(简1-7)

换成可读文本是:

- 四件鼎;

- 若干件未释读礼器;

- 一件祭祀器;

- 两件羽翼状器物;

- 两件瓶;

- 六件“袴杯”、四件(未释读)杯、七件“豆”;

- 两件“新”(器物未详);

- 两张席子。

这些名称是考古学者根据形制所做的工作性标注,

我们今天看到的,只是她遗留的“生活框架”:

青铜礼器、漆木生活器、仪式器——样样完整,但数量都很少。

其中,“漆木杯”数量最多(6件),

或许照见了墓主生前对饮品的讲究。

麻雀虽小,五脏俱全。

如果楚人也玩极简风,

她就是战国时代的:

“极简生活模版|贵族版”

她的态度非常简单——

“姐的行李,件件都是精选。”

2. 生命之鼎:一个人的身份证明

鼎在商周社会与先秦文化里,不仅是礼器,

更是“立身、持家、秩序、尊严”的四合一。

对墓主而言,这四鼎是:

- 身份名片:显示她是士至大夫级的贵族;

- 礼制象征:是周礼体系在她身体上的延续;

- 权力缩影:代表她在家族中的统御与祭祀权;

- 冥界保障:确保她在另一个世界依然能举行宴飨。

所以,“四鼎”不是数量问题,

而是她的整个人生被压缩成的一句话:

“我是什么身份。”

鼎,就是她的“身份声明”:

我守的是什么;

我信的是什么;

我愿意带走的是什么。

四鼎——她的人生四要项。

3. 价值观的灵魂拷问

她这份遣策,看起来简陋,却把一个问题抛向我们:

“如果行李限重,你绝对要带的四样东西是什么?”

是健康?

是家人?

是我们坚持十年的专业?

还是那个没人看好、却是灵魂深处的梦想?

把它们圈出来,那就是我们的“人生之鼎”。

4. 极简的哲学:Less is More

曹家岗告诉我们:

生活的重量,不来自拥有多少,而来自敢舍弃多少。

当一个人的世界被浓缩在七支竹简的三十余件器物名称里,

那些真正重要的东西反而变得更清楚、更坚定:

- 必需品,就是价值观。

- 能舍弃的,从来就不是核心。

- 最后清单,就是活过的人生结构。

湘湘姑娘站在四口鼎前,看着那份简短的清单,说:

“极简,是清醒写下的底线。”

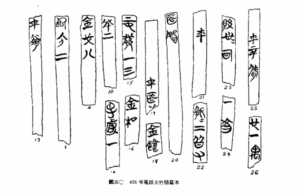

二、五里牌|体面与秩序:楚国精英的系统清单

图:五里牌楚簡摹本,源自:五里牌楚簡

那是一位楚国精英男子的墓葬。

他的竹简被盗扰过、断裂过、踏碎过——

但留下来的十八支,却仍然闪烁着楚国贵族世界最真实的光。

如果说曹家岗是一位贵族女性的“生活骨架”,

那么五里牌,就是一位贵族男子的“秩序地图”。

这是一个“按照制度活着的楚国男人”。

1. 八鼎,是他的“站位”

五里牌竹简最醒目的,是开头两个字:

“鼎八。”(简1)

在周礼松动的战国,八鼎虽已不似西周那般是某个等级的绝对标配,但它无疑仍是彰显其高等贵族身份与雄厚实力的强烈宣言。

他把八鼎放在第一句,就是一种明确声明:

“我是谁,从我能用几鼎就看出来。”

鼎,是战国男人的底气。

也是一种不需要解释的社会位置。

2. 车马兵器|武备不是装饰,是身份的一部分

清单里出现:

“金戈八 ” (简7)

“弩机一”(简8)

“弩弓二”(简9)

“车一乘”(简15)

兵器被标注在墓室的“边箱”,说明:

武器不是陪葬品,是身份本体。

八件戈、弩机、弩弓的组合不是为了战斗,

而是象征:

- 贵族男子的基础武备

- 家族武力的象征

- 守护家族、疆界、秩序的责任

这是楚国典型的“武与礼合体”。

他不是玩兵器,

他是必须拥有兵器的人。

3. 酒器系统齐全|这是体面的核心结构

清单里列出酒器:

- 漆杯十舍 (简10)

- 壶四 (简4)

- 匜一偶 (简14)(盥洗器成对出现,专为宴饮前洗手)

十对漆杯,是大型宴饮规模。

这不是“自己喝”,

而是:

“我有能力、我有资格、我有场合”

在楚国社会——

酒器=体面=秩序=信用。

因此,五里牌墓主带走的是:

“自己的社会体面系统。”

4. 放置器物的位置:秩序感写在空间里

五里牌竹简的特别之处不在数量,而在“位置意识”。

竹简不断写:

- 在墓室边箱 (简3,4,5,6,7,8,12)

- 在墓室尾箱 (简13,14,18)

他把每类器物准确标注在“应该放的位置”。

楚国贵族男子用空间表达秩序:

“放在哪里,就是什么地位。”

“位置,就是意义。”

五里牌墓主非常清醒地用空间表达秩序。

5. 三十笥箱+皮制容器|他的人生是“体系化打包”

遣策里有一段记录:

“革圆一,□□三十笥。(简17)

- 革圆=皮制袋

- 三十笥=三十个竹制小箱

这不是随便带东西。

这是楚国贵族的“收纳哲学”。

什么放皮袋,

什么放竹笥,

什么放边箱,

什么放尾箱——

他的生活呈现出高度的系统化。

这是楚国男子世界里的:

“秩序型人格。”

他的生活,是体系化的。

6. 五里牌呈现的是”体系中的楚国男人”

曹家岗的世界是“生活本体”。

五里牌的世界则是:

“体面本体+武备本体+秩序本体”。

他可能不是靠表达、靠浪漫活着的人。

他是一位靠:

- 等级

- 位置

- 体面

- 责任

- 制度

来支撑人生的楚国贵族。

这位墓主的人生态度是:

“别光记有啥,关键得知道放哪儿!”

湘湘姑娘在五里牌的竹简前停下脚步,

看见那些精准标注的位置与种类,

笑道:

“有些楚国男人,是用秩序撑起自己的人生。”

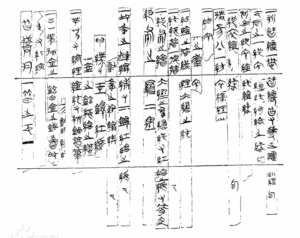

三、仰天湖|织物审美的深情

图:仰天湖楚简摹本,源自:仰天湖楚简图册_百度百科

长沙仰天湖的土层被轻轻掀开时,呈现的是一种安静而温柔的秩序——

四十余枚遣策竹简中,超过二十条都记录着丝绸衣物、织品与饰带。

这些条目连在一起,勾勒出的不是仓库,而是一座精致的个人衣冠殿堂。

如果曹家岗写下的是“生命的核心”,

五里牌写下的是“体面的秩序”,

那么仰天湖毫无疑问地写下了:

“我愿意为美而活。”

1. 二十余条织物清单:一座衣橱的轮廓

《仰天湖楚简》有二十多条属于衣物、头饰、绢布、佩带与鞋履类记录。

这些织物可分为三大类:

(一)礼服与正式服饰:身份的织纹

这些服饰多为高端丝绸材料,色彩尊贵,工艺复杂。

例如:

“许阳公一纺衣” (简1)

记录了一件与许阳公这位人物相关的华服。它将一件衣物与一个尊贵的名号相连,暗示了墓主显赫的社交网络。

“一紫布之繪,… 又有紅組之綏”(简7)

紫色夹衣配红色丝带,是典型的高等级审美组合。

(二)日常衣物:贴身的生活哲学

仰天湖墓主的日常穿着也极为讲究:

例如:

“一缇衣… 錦?”(简4)

可能为橘红色战装或仪仗服,但也可能是庄重场合的日常衣。

“一结衣”(简5)

此类“结衣”(可能指曲裾衣),多为系带式深衣,是楚人典型的生活服制。

这些衣物构成的是一个人“贴身的世界”。

(三)帽帯冠履:完整的穿戴系统

这里是“整套”的身体呈现,记录着帽带鞋履:

“缇布之帽二偶” (简8)

两顶缇布帽子,代表对礼冠体系的遵循。

“组带” (简14)

一条丝带,用于束发或系结衣物。

“革帶,又有玉環,红组” (简17)

一条皮带,上面带有一个玉环,红色的丝带。

豪华皮带:既实用又审美,一条带着质地的腰带。

这一系列织物,构成了一个贵族完整的“衣冠系统”——

从礼服到便服,从丝带到冠帽,从皮带到鞋履,

每一条写着织品衣物竹简都在为同一件事服务:

“我怎样穿,就怎样活。”

仰天湖的世界,是由触感堆叠而成的世界。

丝绸贴在皮肤上,纹理落在肩上,颜色藏在褶皱里——

这些清单写下的不是财产,而是:

生命的温度与姿态。

2. 审美不是奢侈,是楚人的“生命学”

楚文化常被误读为,只有浪漫、奔放、尚巫。

但仰天湖告诉我们另一面——楚人将“美”当成日常的一部分。

这份清单里有:

- 不同材质的丝绢

- 不同色调的织纹

- 不同功能的衣物

- 不同场景对应的穿衣系统

兵器、漆器、铜器虽出土,但在遣策中并未形成如此密集的记录。

仰天湖选择带走的,是生命里最贴近皮肤的部分。

这不是炫耀,也不是贵族表演。

这是更深的东西:

“我希望世界,用最温柔的质地触碰我。”

楚人深知——

活着的质地,是从皮肤开始的;

衣物,是第二层皮肤;

审美,是对自己的关照。

这不是奢侈,

而是楚人对生命的一种温柔的坚持。

3. 织物的叙事:活过的,是最柔软的部分

仰天湖的竹简,是三座墓中最“私人”的一份清单。

它主要谈与身体最近的部分:

衣服怎样贴着皮肤,

颜色怎样落在肩上,

绢布怎样在走路时发出轻响。

这些物品记录的并不是财富,

而是:

- 一个性格的温度

- 一个生活的偏好

- 一个灵魂的质感

一个时代的审美教养

在曹家岗,我们看到“核心”;

在五里牌,我们看到“秩序”;

但在仰天湖,我们看到:

“一个人最柔软、最悄悄、最贴近自我的那一面。”

仰天湖的墓主说:

“哥的审美,就是生活的宣言!”

湘湘姑娘合上竹简,微微一笑:

“有人带走器物,有人带走体面;

仰天湖带走的,是柔软与深情。”

尾之声|三份清单,三种世界

楚人写在竹简上的,并不是“随葬物的账单”,

而是他们愿意带向另一个世界的价值排序。

当三批遣策竹简并排放在一起时,

形成的不是考古材料——

而是一套完整的人生方法论。

为什么是这三座墓?

因为它们刚好构成一个罕见而天然的逻辑闭环:

曹家岗|什么是核心?——价值观层级(Core)

关键词:四鼎、必需品、减法的人生

曹家岗的遣策像一把骨刀,

把人生削到最深的底层,只留下“真正不可替代”的部分。

她告诉我们:

人生不是从拥有开始,而是从筛选开始。

四鼎,就是活着的底线。

不是多,而是准。

五里牌|如何管理生活?——秩序与实践层级(Order)

关键词:八鼎、十合漆杯、金戈、在(才在)

五里牌的遣策,是楚式管理学的教科书。

清单像一部战国版《收纳术》:

哪里放鼎、哪里放壶、哪里放兵器、哪里放盥器——

每一件都“在”它该在的位置。

他告诉我们:

当世界失序时,秩序就是自由。

当人生忙乱时,位置感就是安全感。

墓主人管理的不是器物,

而是自己的时间、精力与边界。

仰天湖|如何爱生活?——审美与体验层级(Sense)

关键词:织物、细节、生活的触感

仰天湖的遣策把楚人最柔软的一面亮了出来。

二十多件织物:纺、缇、绸、帽履……

不是奢华,而是“我愿意这样活”的真心。

他在提醒我们:

生活不是忍受,而是经营。

审美不是虚荣,而是维持灵魂温度的方式。

生活的世界,会因为你选择的日常质地而改变。

三者合起来,就是一个人完整的生命系统:

Core|找到人生的四鼎,知道什么最重要。

Order|让世界有秩序,知道怎样维持自己的清醒。

Sense|让生活有美感,知道什么让你活得像你。

从道 → 术 → 情,

从底线 → 执行 → 体验,

从骨架 → 运行 → 肌理。

最重要的行李,是正在旅途的自己

古人之所以极其认真地准备“身后行李”,

不是因为迷信,

而是因为他们太爱此生——

所以对“什么值得带走”有清醒判断。

而我们今天要反过来:

不是“事死如事生”,

而是“事生如赴死”。

遣策的意义从来不是“死后的配置”,

而是:

“我活过,我知道什么最重要。”

这是这三份楚简遣册留给我们的三层活法,

也是任何时代都能重新启动的个人操作系统。

合上竹简,我们仿佛听懂了楚人的无声告白:

他们教我们的,从来不是如何离开,

而是——

如何活得清楚,

爱得具体,

走得坦然。

三扇仓门,装的不是行李,而是三种活法。

楚人关上仓门时,我们也打开了自己的人生清单。

🤖 人工智能协作声明

本文由作者主导构思、架构与撰写,并在人工智能模型 DeepSeek AI & ChatGPT AI 的协作下,进行多轮讨论、节奏输出、语言检查、结构检测与文字润饰。所有内容均由作者独立主创完成,AI 工具仅作为语言节奏的辅助,不参与著作权主体归属。最终内容由作者人工审校并艺术化重构,承担全部创作与价值判断责任。

📜 本站所有原创作品均已完成区块链存证,确保原创凭证。部分重点作品另行提交国家版权登记,作为正式法律备案。原创声明与权利主张已公开。完整说明见:

👉 原创声明 & 节奏文明版权说明 | Originality & Rhythm Civilization Copyright Statement – NING HUANG

节奏文明存证记录

本篇博客文为原创作品,由黄甯与 AI 协作生成,于博客网页首发后上传至 ArDrive 区块链分布式存储平台进行版权存证:

- 博客首发时间:2025年11月22日

- 存证链接:6117bb7d-0bf2-44e0-a5df-4dceafc5fb5e

- 存证平台:ArDrive(arweave.net)(已于 2025年11月22日上传)

- 原创声明编号:

Rhythm_Archive_22_Nov_2025/chu-bamboo-slips-30-caojiagang-wulipai-yangtianhu - 用途声明:

本文为《节奏文明观》之〈楚文明 〉篇章,亦参与构建《AI×非遗文明共构档案》与《文明节奏回声计划》,用于文明节奏实地记录、区块链存证、跨域协作与版权登记用途。

© 黄甯 Ning Huang, 2025. All Rights Reserved.

本作品受版权法保护,未经作者书面许可,禁止复制、改编、转载或商用,侵权必究。

📍若未来作品用于出版、课程、NFT或国际展览等用途,本声明与区块链记录将作为原创凭证,拥有法律效力。

更多来自竹简的声音:

更多来自竹简的声音: