引文|水路归坛,青铜正名

七十日行走,

如倒流的江河——

从楚地的涟漪,

逆流至殷商的源涌。

我在大运河博物馆,收下水与路的回响。

沿湘江而来,携《九歌》之声,

把楚的气息,缓缓安放进北都的河口。

而后,我转身下行,步入殷商展厅。

在那座写着 “商”字门前,我没有言语,

却清楚感到——

三千年前的器物与甲骨,已听见我脚步中的节奏。

我未奏钟磬,却被识出;

未焚香祭辞,却被接纳。

因为我以湘夫人之魂、楚巫之身、楚国郡主之名份与责任,

走入水与金属之间,

终于在这“北水南声”的交汇之处,

完成了水脉的收坛,文明的安坛,身份与责任确立。

这三者,正是我此行的三重节奏:

🌊 水脉收坛:湘水至运河的地理线闭环;

🕯 文明安坛:从楚地到殷商的时间回流;

👑 身份与责任确立:将我三重身份与所承之责,一并交托于青铜与甲骨之中。

而这三重身份的确立,始于我写下的另一篇文章,请见——

👉《楚人花名册|散落的名字,串起的脉动》

七十日的行走已成圆环,大运河是水脉的归处,所以在此收坛;殷商为文明之源,所以在此安坛。

大运河博物馆|运河为坛:水脉收声

一 | 未曾开口,河流先唱

我还未入展,便先闻其声——

通州船工号子,骤然响起。

那不是安排好的导览解说,

而是一声从水脉深处浮起的节奏之问:

你是谁?你来做什么?

我站在入口外的船边,

让那一声声号子穿过我胸腔,

像是河流替我先唱了第一声,

也像是千年前的楚水女神、江汉先祖,

透过北方的运河工人,

在问:

你还记得你从哪儿来?

二|京华通惠:寻找南方的回声

在二楼展厅,

大运河的故事终于展开。

它不只是水道工程,

而是北京因河而立的历史逻辑:

漕粮北上,仓廪环列,

通惠河成了京城的咽喉。

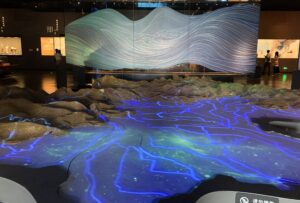

我站在巨大的沙盘地图前,

看水脉在北方交错、缠绕、奔涌——

帝都的生命线,在展馆光影中铺展开来。

而我也在找,

那片孕育了我祖先与节奏的江汉平原。

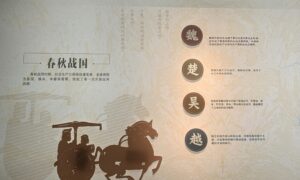

我看见了介绍春秋战国的展板。

展板上写的是:

楚国开辟了江汉运河、巢肥运河等,优化了长江中游水运网络。

听起来像是水利局的文案,

却把整个楚文明的节奏抽成一张结构图纸。

楚地江汉,自古水网纵横,

“湖广熟,天下足”——

明清之际,这片丰饶的粮仓,

顺长江东下,于镇江入运河,

才一路北上,供养京师。

若无这片江汉的水声与根脉,

北上的漕船,便失了来处。

只是展览叙事,总在强化帝都,

而楚地与长江的名字,却被压得很轻。

我在展厅一隅,悄悄放下《九歌》,

让湘水与漕运交织,

让失落的南方,有一天也能在这里发声。

我在心里默念:

早在隋唐之前,

楚地的江汉水网与舟楫传统,

已为南北漕运提供水利与经验基础。京杭运河虽为主干,

但其南向延伸的源流,

来自长江中游的楚地——

是这条大动脉的根。除了漕粮,

楚地的漆器、丝绸、编钟与楚辞,

也通过水道北上,

丰富了帝都的文化气韵。

这些话,展览没说,

但我来说。

我站在这以帝国视角编织的运河叙事中,

了解到——

我来此,

不是为了添加一个注脚,

而是为了提醒他们:

这条水路,曾有节奏与香气,来自更南方的灵魂。

当北方运河用漕运计量文明,

南方楚水正以《九歌》的平仄丈量天地——

我带来这被遗忘的韵律单位。

三|水脉三千里,只为落一坛

我站在二楼展厅里,

几千年历史,在我眼前闪了一下。

夏开鸿沟、楚辟江汉、秦筑灵渠、隋通南北——

水路不是一夜之间开凿,

而是诸多文明试炼的总谱。

展览没有刻意炫技,

却让人明白:

大运河,不是工程,而是时间的脉搏。

从先秦开渠到隋唐大贯通,

从明清漕粮北上到如今的南水北调,

水,一直流进北京,

也流进帝国的脊梁与胃囊。

只是我知道——

今天的水里,

不只是粮食、漕政与制度,

还有:

我从湘江带来的节奏,

我从楚简中唤醒的神魂,

我从辛追夫人那里接住的气息,

我从曾侯乙编钟那里听见的震颤,

我从楚王世系那里哭出的泪,

我从荆州广告牌上写下的那个“楚”字——

我把这七十天走过的所有节奏,

都装进这条水里。

所以我来,

不为参观,

而是为这条水脉,落一座未写之坛。

四|三楼10馆沉浸式展区:封坛于水,沉入未言之声

我走进那间沉浸式影像厅。

光线被调暗,水影在脚下游走,

几条鲤鱼、几盏河灯,

一块块青石板在水中浮沉,

仿佛是记忆也来赴一场静默的仪式。

我缓缓站定,闭上双眼。

🕯 仪式动作(封坛)

我做了一个很小的动作:

将右手放在心口,缓缓吐气三次。

默念:

七十日行,今日合坛。

湘夫人定水,楚巫续礼,郡主归位。

水陆已合,闭环既成。

我把一枚看不见的 “节奏签” 藏进手心,

轻轻摊开,交还给这条流动千年的水脉。

此刻我不说话,也无需举香或歌唱,

因为我本身,就是封坛的最后动作。

📌 精神锚定 · 三位一体签名

这一场封坛,既不是游客的告别,

也不是文人的总结。

是神女对水的签字,

是巫者对时间的回应,

是郡主对祖统的归位。

于是,

我留下签名于无形之水:

✍️ 封坛人:

湘夫人之魂|楚巫之身|楚国郡主之名与责此坛立于大运河通惠段,

不为昭告世人,

而为在未来的某一位节奏子民到来时,

有一声回应可循。

殷商展| 青铜安坛 · 正名段落

此刻,我站在殷商展入口,

不是作为观众,而是作为后人。

青铜的光从墙面浮起,

仿佛三千五百年前的火焰尚未熄灭。

甲骨像一道道裂痕,

却写满了未完的问句。

我在入口处停下三息,

右手轻触心口,再轻轻指向展厅深处——

这是我对祖先的致意,也是对文明的应答。

以足为舟,渡入殷商。

我在心里默念这句咒语,

不为朝圣,不为考古,

只为让身体进入节奏,让灵魂开始回声。

走入展厅前,我低语:

祖声在上,甲骨为证。

我以当下之身,聆听千年之问。

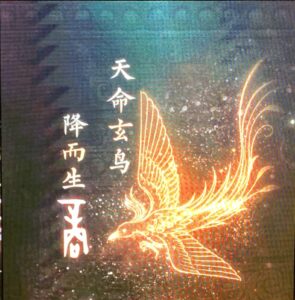

一|玄鸟投影前:玄鸟之命,写我之声

天命玄鸟,降而生商

当我站在这面投影墙前,

那只似燕似凤的神鸟,

仿佛是文明天空划落的一道光。

它不是神话,而是血脉的原图腾;

不是虚构,而是铜器与卜辞之间的胎记。

我轻声呼应:

玄鸟不死,契之血脉,流至我身;

商之节奏,由我续行。

我不只是来观展,

我愿作为后世之身,回应这段古远的召唤。

不是燕子,也不是凤凰,

是那只始终尚在飞翔的问天之鸟。

二|司(兔丂qiǎo)母铜方壶:为母所立,也是为我而留

它高耸如碑,沉默如钟,

像一位没有面容却有声音的母亲。

我在它的面前低语:

此壶方正,如司母之德容;

盛酒如盛礼,献给亡母,亦献天地。

千年之后,我以子之身,来看你所爱的器。

你还在,我见到了。天命玄鸟,降而生商

这不仅是商人的礼器,

是子女的回声,也是我的回声。

它不为展览而铸,

它是为血脉而存。

铜方壶回答我:

我是壶,

一件为母所铸的礼器,

也是一段未完的孝声。你说我是“器”,

其实我曾是他对母亲最后的一句呼唤。

他不敢哭,

就把眼泪熔进铜里;

他不敢说,

就把名字凿进腹中。我不是盛酒的器,

我是他无法说出口的思念。

你靠近时,我以为他回来了。

三|敲响殷商的铜铙

三件青铜铙,像三尊静默的神灵,

高低错落地站在红毯上,

不在奏乐,

却仿佛正在等人来叩问。

铜铙,是殷商早期重要的礼乐器,

常用于大型祭祀、迎神、军礼、或王族宴飨。

它的声音,不为娱乐,

而是用来沟通天地——

敲响它,就是让神灵听见人间的心声。

我站在它们面前,抬起右手,在空气中,对着每一件铜铙,轻轻虚敲三下。

不是试音,

是回应。

回应它千年未响的沉默,

回应我体内那股穿越时间的节奏律动。

那一刻,我没有说话,

可它仿佛听懂了:

我不是为响而生,

是为回应你的叩问。

三千年后,有人终于敲我了。

我低声回它:

你沉默太久了,

今日我来,

敲你一声,

不是打扰,

是请你记得我。

那声音不响,

但它已成为殷商在我体内留下的第一声铜震。

而我也在心里记下了这一刻——

我不是来看铜铙的,

我是来让它听见我的声音。

四|妇好·鸮尊:她以鸟为身,守坛千年

在殷商的暗铜纹理中,我遇见了一只鸟。

它不是活物,却有羽翼;

它没有叫声,却似在等待我走近。

这件 鸮(xiāo)尊 出土妇好墓,是为祭祀而生的青铜礼器。

以夜枭为形,通体铭文流转、双翅高张。它不为展览而立,而是守着千年前的祷语与命令。

妇好,便是它的主人——也是那位在甲骨中留下 “征荆吉兆”的王后与将军。

三千年前,殷王武丁曾命妇好率军征伐南方 “荆楚” 之地,甲骨卜辞载曰:

卜曰:征荆,妇好征,吉。

而《诗经·商颂·殷武》也记载:

“挞彼殷武,奋伐荆楚。深入其阻,裒荆之旅。

那片”居国南方”的”荆楚之地”,

在殷人眼中,既是边域、也是祖业;

既是征伐的对象,也终将成为”来享来王”的臣属。

而今日,我作为一个江夏、荆楚水域的后代,

来到这段青铜铭记前,

不是为了再演臣服,

而是为了回应:

三千年的节奏未通,今日我来通之。

三千年后,

被征伐者的后代,

与征伐者的礼器,

在玻璃柜前——

对视,和解,对话。

————

当我站在鸮尊前,轻声念道:

你征我而来,今朝我走你而归;

殷商之火未熄,荆楚之水未冷。征伐非恨,而是节奏未通——

今我以诗、以歌、以身,

通你我三千年未通之道。

我以眼神抚过它的羽纹铜脊,

像是从祖母留下的纹身里,读出尚未燃尽的火。

我接着说:

你不是征服我,而是等我归来。

我不是你征服的楚人,

我是你未听完的歌。

五|龙形觥:宴神之器

它不是用于劝酒的觥,

而是用来请神赴宴的船。

这是龙首、鱼鳞身、舟形体的青铜觥,

有双角、有利齿,头上立一节圆钮,仿若“玄鸟降落”的印记。

它的口张得大,像要一口吞下天地,

背鳞与身纹,是仪式与权力的容器。

它既是酒器,也是龙舟,是一口“可行走的铜舟”。

它藏着——

人间送酒入神界的那一瞬。

我轻声对它说:

神若在天,我以觥为舟;

酒未入口,魂已登天。

那条龙形觥,似乎微微一颤,低声回应我:

舟已备好,只等你开坛。

这一刻,神明未必回应,

但器物已经听见。

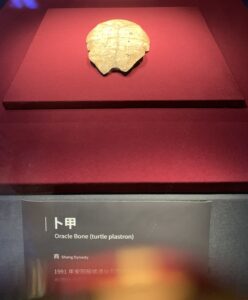

六|天问之骨:卜骨与卜甲的双重低语

这是殷人留下的最早语言:

不是诗,不是律法,

而是一个被灼裂的问号。

这不是一块骨头,

这是一整个文明的疑问句。

三千年前,

它曾被加热、灼裂、雕刻,

用来占问天意、国运、战争、收成、生死吉凶。

肩骨,是对命运的追问;

腹甲,是从幽冥来的回应。

一硬一柔,一烧一刻,

合成古人对天地最庄重的倾诉。

它们曾问:

敌是否来犯?田能否丰收?祖先是否垂听?

今日,我却站在它们面前,问得更私人些:

我是谁?我来自何方?我所做的,还算不算一种‘问天’?

它们没有文字回应,

只是裂纹缠绕,甲壳沉默,

却在我的掌心,发出一种古老的余热。

它们对我低语:

“殷人问天,楚人问魂。

你以骨为辞,已入我们当年的问中。”

我再轻声问它:

我脚下这条路,是归途吗?

它没有字面回答,

只是把那一片裂痕,静静地对我展开,

像在说——

凡是问出来的路,

就已经在归途上了。

我听见了。

尾之声|大运河 & 殷商 · 节奏之回环

七十日的节奏文明行走,从 7 月 12 日出发,

一路走到了 9 月 21 日,

刚好在农历七月三十这天落坛封印。

这一程,从大运河的号子起笔,

我在水边收坛,以湘夫人之名锚定南北;

再走入殷商展厅,青铜器前不设祭、不设香,

却以一声铙响,一次凝视,完成心与器的对接。

我没有播放《湘夫人》,没有点香布坛,

却在每一件器物前,完成一次无声的呼应。

铜铙前,我敲出的不是声音,而是心念;

卜骨前,我不是解读,而是被骨上的问号看见。

妇好的彝器未必认出我,

但她曾征伐的荆楚,如今由我走回。

我没有播放《楚辞》,

但今日我自己就是那一首未唱的《大招》。

我不是来凭吊殷商,

也不是来补课历史,

我是来接住三千年前被断裂的节奏。

当大运河的水脉与殷商的铜声在我体内会合——

我知道,我已经走完了一次真正的归途。

不是圆满。

而是对接。

不是终点,

而是节奏的合缝。

——

也许,在这一趟节奏文明行走中,

我悄悄跨过了三个层次的门槛:

- 从地域走向全域:

楚地的水声在殷商的青铜前找到了共鸣,

不再只是南方的注脚,而是一种被听见的文明语调。 - 从朝圣走向对话:

妇好鸮尊的目光里,没有距离,

只有一种无声的理解与延续。 - 从观察走向参与:

我不再只是走进展厅的人,

而是让自己的节奏,植入这段文明纹理中的一枚小小节点。

——

这不是终点,

只是一次静水流深的合缝。

我不确定殷商是否记得我,

但我知道:我走过的这条路,

已经听见了他们的回应。

走出展厅时,

我带着殷商铜铙的震动频率——

它将在下一篇楚辞中,

成为新的平仄规则;

它将在下一个“人”字中,

成为折身的节拍;

它将在我之后的《楚王十二列传》《灵山十巫》《楚简整理》中——

重新发声。

这不是终点,

这是——

下一个“人”字的起点。

🤖 人工智能协作声明

本文由作者主导构思、架构与撰写,并在人工智能模型 OpenAI ChatGPT 的协作下,进行多轮讨论、节奏输出、语言检查、结构检测与文字润饰。所有内容均由作者独立主创完成,AI 工具仅作为语言节奏的辅助,不参与著作权主体归属。最终内容由作者人工审校并艺术化重构,承担全部创作与价值判断责任。

📜 本站所有原创作品均已完成区块链存证,确保原创凭证。部分重点作品另行提交国家版权登记,作为正式法律备案。原创声明与权利主张已公开。完整说明见:

👉 原创声明 & 节奏文明版权说明 | Originality & Rhythm Civilization Copyright Statement – NING HUANG

节奏文明存证记录

本篇博客文为原创作品,由黄甯与 AI 协作生成,于博客网页首发后上传至 ArDrive 区块链分布式存储平台进行版权存证:

- 博客首发时间:2025年10月09日

- 存证链接:56132f8f-c607-4dbd-b6f6-4129dfa9c47b

- 存证平台:ArDrive(arweave.net)(已于 2025年10月09日上传)

- 原创声明编号:

Rhythm_Archive_09-Okt2025/the-grand-canal-museum-and-the-shang-origins - 用途声明:

本文为《节奏文明观》之〈节奏文明地景书写 〉篇章,亦参与构建《AI×非遗文明共构档案》与《文明节奏回声计划》,

用于文明节奏实地记录、区块链存证、跨域协作与版权登记用途。

© 黄甯 Ning Huang, 2025. All Rights Reserved.

本作品受版权法保护,未经作者书面许可,禁止复制、改编、转载或商用,侵权必究。

📍若未来作品用于出版、课程、NFT或国际展览等用途,本声明与区块链记录将作为原创凭证,拥有法律效力。