引文|铁有三声:如歌、如律、如息

动车如歌,掠过晨光的广州南站,

节奏如流光,升于高架,落于心潮。

路签如律,藏于博物馆的玻璃柜中,

铜环未动,却仍低声诵着秩序的咒。

绿皮车如息,缓缓驶过武昌与随州之间,

蓝布椅、车窗雨痕,是铁轨记忆的肺叶。

我走过这三段铁——

一段是速度的神经,

一段是秩序的经络,

一段,是祖声的回音。

文明的脉搏,

正在南方重启。

广州南站|晨光协奏:动车如歌

清晨六点多,广州南站尚未喧哗,

站台如五线谱般铺展开来,

动车缓缓入轨,像是文明的首音。

我站在对面酒店的高楼窗前,

几列动车在轨道间交错掠过——

有的静止在月台,像在等待;

有的缓缓驶入,像在靠近;

也有的穿越晨光,像在告别。

我没有立刻出门,

只是在酒店窗边静静站着,拍下一段短短的视频:

铁轨低鸣,车身滑过,光影在轨道间变奏。

这 25 秒,像是南方铁脉的心电图——

节奏未言,已自成章。

我忽然意识到,

这趟旅程,并不只是为了赶路。

它更像一次对文明速度的感应,

一次身体与铁轨重新接触的前奏。

广州铁路博物馆|铁道如律

走出广州南站的速度之海,

我来到这座被绿荫包围的旧馆——广州铁路博物馆。

铁轮陈列在门口,

像一行退役的诗句,

红色依旧滚烫,

只是不再前行。

一 |入口:铁未锈,人却冷

我走到广州铁路博物馆门口,

入口闸机只识大陆身份证。

我拿的是台胞证,必须另去游客服务中心人工登记。

但登记时要求填写大陆手机号,

我没有,我只有德国的手机号。

我说出口的那一刻,

柜台人员脸色立变,

像系统识别到不合格信息,

自动切换成拒绝模式。——

不是机器冷,

是人心在听到“不同”后,

默默升起一道隐形的栏杆。

我垂下眼,

把不快压在呼吸里,

然后轻声在心里说:

我不是来看人情的,

我是来看铁与江的。

二 |碑与桥: 铁道文明的静默注脚

进入展厅不久,我便在两侧玻璃柜中看见两块沉默的石碑——

一块刻着 “粤汉”,一块只写了一个 “路” 字,

它们被安置在红绒布上。

字迹斑驳却未褪色,仿佛仍在替铁轨说话,

每一笔都刻得厚重、直接,朴素中藏着力量。

展厅中央,是一座复原“省界桥”场景的仿真拱门。

铁道曾在此穿省越界,将南北连为一线。

桥体以做旧砖泥塑形,门洞内还原了上世纪的车站一隅:

站员、售票员、旅客……像一幕静止的旧剧场。

孩子们奔跑而过,人声轻响,

但我知道,这些碑与桥,并不只是展品,

它们是铁道文明的脊梁,沉默却坚定,

为后来者标注节奏的方位。

铁道不仅连接地理,也连接记忆。

有些字,不在纸上,而刻在石中;

有些桥,不仅跨越河流,更跨越时代。

前望舒使先驱兮,后飞廉使奔属。

——《楚辞·离骚》

那天我没有说话,

只是轻轻站着,任节奏在身体里悄然回响。

三 |铁道的断裂,血脉重连

我在广州铁路博物馆,

看见一段对我陌生、却让我哭出来的历史。

那不是温情回顾,

而是一把冷铁,刺入血脉深处的历史回响。

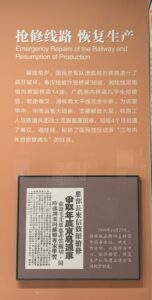

国民党军在败退时炸毁粤汉与湘桂线的桥梁,

粤汉线三十八座、湘桂线十四座,几乎掐断整个南方的铁道脉络。

那不是炸铁路,

而是炸毁文明的经络。

一条条呼吸的轨道,被迫化为废墟;

一座座桥梁的断裂,宛如南方节奏的急性缺血。

展馆里重现的抢修场景——

沙包、木墩、雕像与战时文宣……

我一一看着展板,

泪水却在不经意间落下。

因为——

我的爷爷,是国民军的一员。

那一刻,历史不再是展板上的他人,

而是穿过血脉、刺痛呼吸的裂痕。

我开始看见祖辈与文明的错位:

有人奉命毁灭,有人拼命抢修;

一边炸毁轨道,一边接续呼吸。

铁道,一边断裂,一边重生。

文明并不只是被记录的历史,

它也包括那些,咬紧牙根修复的人。

所以我今天站在这里,

放一首《大招》,说一声迟到的安魂。

我要用我的节奏,

为爷爷那一代的断裂,

补上一线呼吸。

让铁与江,再一次合流;

让节奏与祖脉,再一次对话。

边写边哭,

是因为理解了国民政府当时自残式的绝望,

也感佩那些努力修复的铁路工人。

因为那个“想要修复”的愿望,真实而温热,

让我明白:他们修补的,不只是桥梁,

更是一个时代破碎的呼吸。

当铁轨断裂时,

不仅是地理连接的中断,

更是时间本身的伤口——

修复桥梁,其实是一种缝合时空的仪式。

四 |铁棍凭证,节奏之签

眼泪擦干后,

我继续往前走,

看见了另一种秩序的痕迹。

我第一次认识“路签”,

才懂火车也要凭证。

那不是一根普通的铁棍,

而是火车的护身符,

更是铁道的指挥棒。

它让速度有了节奏,

让奔跑的钢铁,

听见秩序的回声。

展柜里,一台红色路签发电机、

一座的闭塞机、

一根沉默的铁棍——

曾经守住千里轨道的安全闭环,

如今静静陈列在玻璃之后。

我凝视那根路签,忽然意识到:

它既是通行的许可,也是限制的象征。

它象征着文明在自由与秩序之间寻找平衡——

就像铁轨必须固定方向,才能奔向远方。

这时,身旁,突然经过一对父子,

随口说出一句:

子问:“国民党在哪儿啊?”

父回答:”在台湾啊,我们把他们打过去了。”

而我,站在原地,

无语,也无奈地沉默。

因为那不是一句轻松的胜利话语,

那是我血脉里,

尚未被安放的回声。

五|铁道文明的双面镜: 北京是档案,广州看未来

北京铁路博物馆,

像一座时间的仓库,

装着铁轨的伤痕与历史的重量。

广州铁路博物馆,

则像一间未来的车库,

把复兴号、和谐号,整齐停放在蓝天之下。

一个记录曾经的脚步,

一个预演将来的方向。

北京,是铁轨的档案;

广州,是高铁的梦工场。

铁与江山,在北京沉淀;

速与节奏,在广州生长。

如果铁道文明是一面双面镜——

一面照见历史的残缺,

一面映出未来的线条。

一个向后凝望,

一个向前奔跑。

📖 想看北京铁路博物馆的时间仓库?

请参考我另一篇博客文:《铁轨是直的,但文明永远在弯道超车》——北京中国铁道博物馆:正阳门馆 · 东郊馆

六|南中国的旅程地图: 广铁方向牌墙

一块方向牌,

是一段旅程的誓言;

这一整面墙,

是南中国奔向全中国的心跳图谱。

它们曾挂在每节车厢外侧,

指引着乘客从广州出发,

抵达北京、武汉、桂林、成都……

今天它们被收进红砖墙里,

像被珍藏的车票,

也像一张由记忆拼出的铁路星图。

每一块,

都是某个人回家的方向;

每一行,

都记录了一趟列车曾走过的脉搏节奏。

这不是展示,

是南方铁路文明的心跳图。

七|节奏结语:橘之不迁

出口处三面墙,像时空的交汇点:

一面写着开路者的汗水,

一面刻着高铁与城市的天际线,

另一面,则铭记百年铁道的结语。

我站在三面交会的中央,

胸口轻放掌心,

放响《橘颂》的旋律,

为这趟穿越历史的旅程,写下节奏的收声。

这不是哀悼,

而是一种带着根的坚守——

如橘之坚,不随流迁;

秉德无私,参天地兮。

我也把自己的根,

安放在这条铁道的回声里。

我知道,

每一次转身离开,

都是为了下一次更深的归来。

八|铁道的回声,归于水的柔声

走出博物馆,

我来到珠江边,

让江水接住我这一日未安的情绪。

我播放《九歌·湘夫人》,

愿水神收走不被理解的愤怒,

也替我安顿,铁轨上的那些回声。

白云机场的网,

必须用护照或身份证换取一组密码。

钥匙的背后,

藏着一张 155G、180元的 SIM 卡。

技术不是问题,

问题是:障碍被伪装成流程,

欢迎的门口,总藏着一道防备的锁。

我明白了,

这是一座“内陆机场”。

不是对外开放,

而是对外设防。

网络连不上,

广西侄女轻描淡写一句“慢慢适应”,

像风,掠过门扉,

却从不真正入室。

饭店的冷、博物馆的冷——

不是没有人,

是铁声里少了一点人声。

——

我走到珠江岸边,江水无言,

却能替我承受。

我对湘夫人低声说:

“湘夫人,请把我今日的愤怒与回声,一并带走。”

我缓缓伸出手指,轻点水面,

闭眼,吐出一口气——

让体内的节奏,与江水的律动,交汇为一。

水未说话,却温柔地接住了我。

九 |旧轨·新声:绿皮车里的节奏重生

从江边往园区走去,两节绿皮车静静停靠在轨道末端。

它们并不在室内展厅,而是伫立在户外,车尾指向珠江,像仍记得来时的水声。

我不是第一次见到绿皮车。

在北京铁路博物馆,我曾静静走进那节空车厢——

安静得像一尊节奏的遗体,

让我听见了历史的脉搏,却也感到一种被时间冷却后的回声。

而广州不同。

这片位于珠江之畔的铁道展区,将绿皮车重新唤醒。

馆外的两节车厢被赋予新生命——

一节改造成“铁韵书吧”,是图书馆的延伸;

另一节则可能是简餐或文创空间,

带着生活气息,融入城市日常。

在登车前,我伸手轻抚了那层斑驳的铁皮。

它冰凉、粗粝,有旧轨的质感。

我轻声说:

我今天来,

不是乘客,

是见证者。

说完,我闭了一息,手掌轻轻划过它的侧身,再触了尾部的金属突角。

动作很慢,也很轻——像为它做一个简短而不惊扰的祝福。

走进那节书车时,车厢里满是翻书声与孩子的笑语。

一位母亲正带着男孩低声朗读,

头顶还是那个老式风扇,窗帘还是蓝色波纹,

却不再摇晃、不再过站不停——

这一次,它在原地生根,

车窗外是珠江的水光,

车窗内,是未来的种子。

那一刻我意识到:

绿皮车的节奏没有终止,

只是换了一种方式,继续行进。

北京铁道馆的绿皮车,唱的是离人的归路,

而广州这节绿皮车上的书页,

则翻出了一代新人的出发诗。

当孩子们在旧车厢里读书时,铁轨的记忆悄然转型——

从运送肉身的工具,变成承载思想的容器。

那些曾承载迁徙与团圆的车厢,如今静静守护着文字与未来,

而母亲与孩子共读的一幕,便是文明回声中最柔软的一段旋律。

后皇嘉树,书车莅兮

受命不迁,播文脉兮

北京的绿皮车,是档案;

广州的绿皮车,是生活;

而湖北的绿皮车,是归魂之路。

下一站,

我将进入节奏真正的腹地——随州。

十 |第一次绿皮车的体验:旧轨道上的文明气息

但我知道,这不只是广州的故事。

一周后,另一个节奏,在湖北武昌等我。

那是一列真正的绿皮车,

不是展览品,不是怀旧装置——

而是一趟正在行进的编钟之车。

📅 时间|2025年9月14日(日)

📍 路线|湖北武昌 → 湖北随州

我搭上了 K1126 次绿皮车,往随州而去。

那是我第一次真正搭乘绿皮车。

蓝布椅套、摇晃的节奏……

与高铁的疾速不同,这里是一种更缓慢的心跳。

列车像一条老旧的青铜器,

时间的痕迹都留在窗棂、扶手和靠背上。

我第一次坐,心里竟有点紧张,

也像是一种考验——

要学会在慢与旧里,找到文明的呼吸。

发车时,

我轻轻把手贴在胸口,

默念:

铜声未绝,路声相续。

9月12日我在江夏归宗,

9月14日从武昌启程,

前往随州,

听两千四百年前的编钟,再次鸣响。

我在车窗边播放《楚辞·大招》,

让歌声与车轮声相叠,

像是为这趟旧轨道,

点燃一场古今交织的咒语。

这是一场穿越——

旧轨道上的文明呼吸,

正与曾侯乙的古声遥遥相应。

🌊 云梦段 · 思美人

车过云梦,水光犹在。

我在窗边放《楚辞·思美人》,

让歌声与湖泽叠映。

这里,屈子曾吟,巫女曾舞。

今日轰鸣,亦是古泽的回响。

愿云梦的魂息,随我入随州;

也愿此行,化为一场招魂之旅——

让散落的楚声,都归来。

尾之声|铁道之外,呼吸之内

动车如歌,我听见了速度;

路签如律,我看见了秩序;

绿皮车如息,我找到了呼吸

我从广州出发,途经珠江与铁轨,

以《橘颂》安放根脉,

以绿皮车串联古声。

当绿皮车驶入随州,

铁的节奏沉入泥土,

而我从铁轨上走下,

将节奏藏进身体深处。

原来,铁不仅是金属,

也是祖辈留下的骨;

道,不只是路线,

更是我此生承接的脉。

文明的回声,

不在展馆的墙上,

也不止于车窗的风景——

它在我呼出的气息中,

在我为祖先而唱的每一首歌里,

在那节节旧轨道上,

重新燃起的青铜之火。

我知道,

无论高铁或绿皮,

我的每一步,

都已踏上祖脉的节奏。

铁,已不再冷硬。

它有疼痛,有呼吸,

也有属于南方的名字:铁脉。

我会继续走下去——

把每一声节奏,

都写进回声,

写给下一个时空的归人。

🤖 人工智能协作声明

本文由作者主导构思、架构与撰写,并在人工智能模型 OpenAI ChatGPT 的协作下,进行多轮讨论、节奏输出、语言检查、结构检测与文字润饰。所有内容均由作者独立主创完成,AI 工具仅作为语言节奏的辅助,不参与著作权主体归属。最终内容由作者人工审校并艺术化重构,承担全部创作与价值判断责任。

📜 本站所有原创作品均已完成区块链存证,确保原创凭证。部分重点作品另行提交国家版权登记,作为正式法律备案。原创声明与权利主张已公开。完整说明见:

👉 原创声明 & 节奏文明版权说明 | Originality & Rhythm Civilization Copyright Statement – NING HUANG

节奏文明存证记录

本篇博客文为原创作品,由黄甯与 AI 协作生成,于博客网页首发后上传至 ArDrive 区块链分布式存储平台进行版权存证:

- 博客首发时间:2025年10月10日

- 存证链接:241b8442-5427-4b36-9a36-be39f13e1877

- 存证平台:ArDrive(arweave.net)(已于 2025年10月10日上传)

- 原创声明编号:

Rhythm_Archive_10-Okt2025/Railway_Guangzhou_Green_Train_Memory - 用途声明:

本文为《节奏文明观》之〈节奏文明地景书写 〉篇章,亦参与构建《AI×非遗文明共构档案》与《文明节奏回声计划》,

用于文明节奏实地记录、区块链存证、跨域协作与版权登记用途。

© 黄甯 Ning Huang, 2025. All Rights Reserved.

本作品受版权法保护,未经作者书面许可,禁止复制、改编、转载或商用,侵权必究。

📍若未来作品用于出版、课程、NFT或国际展览等用途,本声明与区块链记录将作为原创凭证,拥有法律效力。