《楚简新读》|致楚人后裔,与所有寻根者:一张文明归家的地图

这不仅是一系列篇章,而是一张张文明归家的路图——在AI席卷的浪潮下,为仍在寻找根脉的人点亮一盏灯。

从竹简的肌理抵达先祖的脉搏,从楚地的烟火触摸文明的星图,在权力的棋局里,看见血脉深处的那份智慧。

两千年的碎片在这里渐次复位,楚文明,也在这些竹简中重新苏醒。

如果你是楚人后裔,这里写着你的归途:

- 祖先如何生活、思考与构建家园

- 楚文明何以兼具浪漫与理性、狂放与秩序

- 流淌在我们血脉深处的文化基因与精神坐标

如果你来自四方,这里是你的参照:

- 看一套文明如何调和理性与神秘

- 理解华夏土地上最早的多元共生

- 在全球化的混响里找到属于自己的文化锚点

这不仅是对文明记忆的整理,更是一场面向未来的精神基建,是一张为当代人铺开的精神地图。

当世界在速度中失焦,当文化在喧嚣里被冲散,愿你循着这张竹简铺就的归家地图——找回我们来自何处、为何而立、又将走向何方。

《上博简〈昔者君老〉〈有皇将起〉〈鹠鷅〉》:三则竹简,三种声音

《昔者君老》

出自上博楚简第二册,内容记录楚国太子在“君老”与国君去世时必须遵循的礼仪程序。

它呈现的是一种以礼制为核心、严密且高度“去个性化”的政治规范。

《有皇将起》

选自上博八,是一篇语调温暖、结构松散的教诫诗。其中充满期许、叮咛与规训,显然来自亲族或长辈的教导语境。它呈现的是家族内部、以亲情为名却饱含压力的“教子之言”。

《鹠鷅》

同样出自上博八,以鸟为喻,讽刺“欲衣而恶枲”“不织而欲衣”的不成熟心态。语气轻快却暗含自省与怨意,像是一个人私下的低声喃喃。它呈现的不是制度,也不是家训,而是个体深处的犹疑、脆弱与逃避。

为什么要把三篇放在一起读?

三篇竹简来自不同册、不同语境,却恰好形成一个封闭又完整的三角结构:

《昔者君老》代表制度的声音,

《有皇将起》代表亲族的声音,

《鹠鷅》则像是青年自己深夜的声音。

这三种声音交错在一起,构成了一个人在楚国世袭制度中成长时所面临的三重拉力:来自国家、来自家族、来自内心。

本篇将三则简文并置阅读,以“楚国王子”作为象征性主角——

并非考古所证的真实人物,而是作者为解释结构所作的现代诠释框架。

透过这一框架,我们得以观察:

当一个年轻人被制度压住、被期许推着、被情绪吞没时——他如何在竹片的缝隙间留下成长的裂纹,也如何在两千四百年后,让我们继续追问那个仍未有解的问题:

扮演完所有角色之后,真正的“我”在哪里?

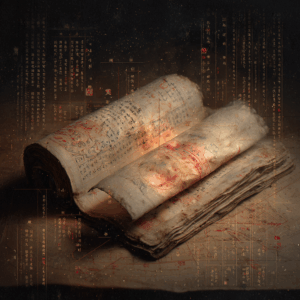

引文|一部被破译的"上古手机"

倘若真能拾得一部楚国太子的手机,那闪烁的光标背后,会藏着怎样的心事?

《昔者君老》像一封冷峻的制度公告,每一笔刻痕都在将他锻造成合格的继承者。

《有皇将起》则如一封家书,字里行间浸透着长辈的叮咛与沉甸甸的期望。

《鹠鷅》却是他仅自己可见的私密日记,记录着那些无法言说的迷茫与微微的叛逆。

将这三支简并置,便如同解锁了他的人生后台:

《昔者君老》是置顶的“官方公告群”,消息必须阅读,却不容回复;

《有皇将起》是“我们一家人”的亲情群,温暖中带着不容推却的重量;

《鹠鷅》则是他深夜独自打开的备忘录,所有未宣之于口的脆弱与真实,都在这里栖息。

三篇简文,方向各异,却共同勾勒出一个年轻灵魂在权力与期望的夹缝中,那份再真实不过的挣扎。

暮色四合,纪南君与湘湘女公子立于熊家冢考古遗址之上。晚风拂过竹简拓片,簌簌如私语。

纪南君轻声说:

“换一个角度看,这三篇竹简就是他留下的三个窗口。而那位楚国王子,与今天的我们,其实相去不远。”

湘湘女公子颔首微微一笑:

“每个时代的年轻人,都在同一命题下辗转——当所有角色都已扮完,那个真正的‘我’,该去何处找寻?”

一、《昔者君老》|成规:对"官方剧本"已读不回

图:昔者君老竹简,源自:楚簡字形庫·古音小鏡

“官方剧本”群(消息必达,回应禁言)

《昔者君老》是一部国家级行为规范。它规定太子在父王衰老、权柄移交、乃至死亡降临时,该如何自处。

简文核心如此写道:

“子省,盖喜于内,不见于外;喜于外,不见于内;愠于外,不见于内。

内言不以出,外言不以入。” (简3)——您须明白:内心的喜悦,不可形于颜色;外表的欢欣,不可流露真心;面上的愠怒,不可泄露内在情绪。宫内之言不出廷,外朝之语不入宫。

此为楚国官方版本的情绪戒律:喜不形,怒不露,内外隔绝。

换言之:你的情绪不再属于你,你只属于你的身份。

太子被要求:

- 内喜不露

- 外喜不入

- 外怒不扰

- 内言不出

- 外言不入

此为极致的情感控制。

他在被塑造为一尊完美的“政治雕塑”。

而当国君驾崩,竹简进一步规定太子的反应:

“君卒。太子乃亡闻亡听,不问不命,唯哀悲是思,唯邦之大屏是敬。” (简4)

——国君逝去。太子于是不闻政事、不听号令,不发问、不命令,一心沉浸于哀思,只谨守作为国家屏障的职责。

几个动词,如道道锁链:

- 亡闻亡听 —— 关闭视听

- 不问不命 —— 静止行动

- 唯哀悲是思 —— 只剩悲伤

- 唯大屏是敬 —— 权柄暂交

他成为一个被程式化的悲伤符号,在哀痛的表象下,让渡所有主动权。

此乃楚国的“官方剧本”。

他必须按既定方式悲伤,按既定方式沉默,按既定方式交权。

这一切不为塑造一个“人”,只为确保权力在过渡期平稳无澜。

为何是“已读不回”?

“已读”意味着他接收并知晓所有规则。

“不回”则象征他被禁止做出任何个性化回应。

不能质疑,不能流露真情,只能默然执行。

此为最高阶的政治规训——

消弭个性,成就角色,是《昔者君老》的终极逻辑。

纪南君低语:

“这不是教导,是囚笼。它在告诉他:从今往后,你不再是‘你’,而是‘太子’。”

湘湘女公子静默片刻,应道:

“秩序的代价,常是个体的消音。当‘我’被‘我们’淹没,人便只剩下身份的躯壳。”

现代职场与社会中,我们何尝不常“已读不回”?藏起锋芒,隐去真情,依照剧本扮演角色。

但核心的叩问始终存在:

当“已读不回”成为习惯,那个真实的“我”,将归于何处?

这正是《昔者君老》留给后世的诘问:

在彻底成为角色之后,人,还剩下什么?

二、《有皇将起》|成才:对"家族群规"已读乱回

图:有皇将起竹简,源自:楚簡字形庫·古音小鏡

“我们一家人”群(温情与重量并存)

若《昔者君老》是制度的寒光,那么《有皇将起》便是家书的暖色——一位长辈将所有的关切、期望与嘱托,刻入简中。

此为长辈对晚辈的深情寄望:

“有皇将起今兮,助余教保子今兮。” (简1)

——光明伟业将兴啊,请助我教导与护佑这孩子啊。

是期盼,亦是重托。

“使游于仁今兮,若余子力今兮。” (简1)

——让他优游于仁德啊,望他顺遂我愿,尽力而为啊。

此处语调最为柔软。

非是命令,而是希冀;

不是规范,而是一位长者渴望见到的未来。

简文续写:

“族缓缓必慎毋今兮,日月昭明今兮。” (简5)

——举止要从容宽和,务必谨慎莫忤逆啊,要如日月般光明磊落啊。

要缓、要慎、莫逆。

日月为你引路,你须依心而行。

“自悔今兮,有过而能改今兮。” (简2)

——要懂得自我反省啊,有过错便要改正啊。

须自省,能改过。

此为劝勉,不是指令。

是一份深沉而静默的爱。

这是一套典型的 “家族群规”:

充满爱意,但也充满期待。

楚式的“家族群规”便是如此:

柔中带刚,爱中有责,

一言一语如温柔之手,

扶你前行,

却也轻轻将你固定在既定的轨道上。

为何是“已读乱回”?

因为他确实读到了那份沉甸甸的心意——

这就是“已读”。

而“乱回”,并非胡乱回应,

而是——接收了信息,但回应是矛盾的、不确定的:

心里想证明自己,

又害怕辜负期待;

想追随他们的愿望,

又隐隐觉得那不是自己的路。

这是年轻人在爱里最真实的姿态:

不确定、想靠近、也想逃开。

因最温柔的牵绊,

有时也构成最甜蜜的枷锁。

家族的期望,

既可成为成长的推力,

也可能化作寻找“自我”之途上最难的迷障。

纪南君轻声说:

“这是爱,但也是负担。他想满足所有的期待,却也在想——这真的是我想走的路吗?”

湘湘女公子点头:

“‘我们一家人’群中的每句叮嘱,都是一缕温柔的丝线。

我们既想让他们骄傲,

也想走向属于自己的远方。”

现代人面对家族群聊中的种种关怀、比较与期望,

何尝不在此种“已读乱回”中徘徊?

我们既想成全家人的愿景,又渴望活出自己的人生。

这是永恒的两难。

三、《鹠鷅》|成惑:在深夜疯狂EMO

图:鹠鷅竹简,源自:楚簡字形庫·古音小鏡

图:鹠鷅竹简,源自:楚簡字形庫·古音小鏡

“仅自己可见”的私密窗口(深夜情绪的出口)

当他卸下“太子”的全部甲胄,

独自面对夜色,

那些被压抑的困惑、欲望与脆弱便悄然浮现。

《鹠鷅》正是他专属深夜、不容他人窥见的一页。

“子遗余鹠鷅今兮。” (简1)

——你赠送给我的那只猫头鹰啊。

“鹠鷅之趾今兮,欲衣而恶枲今兮。”(简1)

——看那猫头鹰的脚爪啊,只想穿美衣却厌恶织麻的粗砺。

这是什么?

是欲望与劳动的悖论。

是“渴求结果,却厌弃过程”的古老版本。

欲衣而恶枲——想穿细麻衣,却讨厌织麻的痛苦。

这是人性最柔软、也最赤裸的矛盾。

“鹠鷅翩飞今兮,不织而欲衣今兮。” (简1-2)

——猫头鹰翩然飞远啊,不事纺织却只想身着华服。

猫头鹰翩翩飞舞,

却不愿织布,

只想穿衣。

这是什意思?

是“不劳而获”的渴望,

夹杂着“能否不经努力便得偿所愿”的轻轻叹息。

这并非贪婪,只是人性。

每个人心里都有一个这样的小角落。

其中一句,尤为触心:

“鹠鷅之羽今兮,子何舍余今兮。” (简1)

——看那猫头鹰的羽翼啊,你为何要离我而去。

“子何舍余”:你为什么要离开我?

这个“子”,到底是谁?

是那只猫头鹰?

还是那个在礼制与家训夹缝中,渐渐远离的真实自我?

这是对本真的“我”的呼唤,

也是对被角色吞噬后的“我”的小小哀悼。

EMO 的本质

《鹠鷅》是最早、也最诗意的一篇“异化之叹”。

当社会角色与家族期许不断挤压,

那个真实、未经雕琢的本我——

还能安放在哪里?

- 欲衣而恶枲:想要,却怕痛

- 不织而欲衣:想得,却拒绝劳作

- 子何舍余:想紧握自己,却已失手

这就是深夜 EMO 的本质:

在一日的社会扮演之后,

那个“不愿织布、却想身披华服”的自我,终于浮出水面。

纪南君凝视《鹠鷅》二简,默然良久。

然后轻轻说:

“这是他最真实的时刻。在这里,他不是太子,不是人子,只是一个困惑而柔软的年轻生命。”

湘湘女公子接着说:

“每个深夜在社交平台上写下‘好累’、‘不想努力’的人,都在重吟这首两千四百年前的诗。”

这像极了今天深夜的朋友圈与 Twitter:

- “不想上班”

- “好累啊”

- “为什么我要这么努力”

- “我能不能躺平”

在完成社会角色的扮演后,

那个渴望免于劳碌、暂得休憩的自我,便悄悄出现。

我们所面对的,其实和他一样——

关于自由、责任、欲望与意义的古老命题。

尾之声|穿越千年的和弦

三篇楚简静沐月华,如三根被时光轻拨的弦。

《昔者君老》,是社会设定的那根弦——

它要求 “成规”,

教导我们服从秩序、承担重任,将个人情感敛入制度的框架。

《有皇将起》,是家族与师长的弦——

它对应 “成才”,

带来期望、支持,以及那份温暖却沉重的负担。

《鹠鷅》,则是最深处的弦——

属于 “本真的我”,

是欲望、困惑与真实情绪的低语,

像深夜的一滴落泪,不为任何角色所容,却最贴近灵魂。

三根弦相互牵引、彼此冲突,

在每颗年轻的心中,演奏一首不易调和的三重奏。

纪南君望着这些竹简,声线温和:

“原来他走的,不只是古代太子的路。

而是每一个人,都要面对的三重拉力。”

湘湘女公子点头:

“社会的规训、他人的期待、自身的渴望——这三者拉扯着他,也拉扯着我们每一个人。”

晚风拂过楚王陵前的青草,簌簌如私语。

这三篇楚简,此刻宛若三位穿越千年的对话者,询问着同一个永恒的问题:

在社会的“成规”、家族的“成才”与心底的“本真我”之间,

一个人,究竟该将自我安放于何处?

那个问题,

两千四百年前的楚国王子在竹片上问过一次,

而我们,至今仍未停止回应。

参考资料来源:

马承源(主编):上海博物馆藏战国楚竹书(二)。上海古籍出版社,2002,页239-246。

马承源(主编):上海博物馆藏战国楚竹书 (八)。上海古籍出版社,2011,页269-291。

更多来自竹简的声音:

更多来自竹简的声音:

楚简帛书思想 | Chu Bamboo Script & Silk Classics

——关于命、关于病、关于律、关于诗、关于战、关于人

——关于生活与判断

——关于宇宙与人心

📜 更多「楚式治理学」:制度|权力|KPI|危机管理:

它们共同组成了楚文明的思想银河。

🤖 人工智能协作声明

本文由作者主导构思、架构与撰写,并在人工智能模型 Claude AI & DeepSeek AI 的协作下,进行多轮讨论、节奏输出、语言检查、结构检测与文字润饰。所有内容均由作者独立主创完成,AI 工具仅作为语言节奏的辅助,不参与著作权主体归属。最终内容由作者人工审校并艺术化重构,承担全部创作与价值判断责任。

📜 本站所有原创作品均已完成区块链存证,确保原创凭证。部分重点作品另行提交国家版权登记,作为正式法律备案。原创声明与权利主张已公开。完整说明见:

👉 原创声明 & 节奏文明版权说明 | Originality & Rhythm Civilization Copyright Statement – NING HUANG

节奏文明存证记录

本篇博客文为原创作品,由黄甯与 AI 协作生成,于博客网页首发后上传至 ArDrive 区块链分布式存储平台进行版权存证:

- 博客首发时间:2025年11月25日

- 存证链接:993a88ee-1bbc-4af4-a066-682a357468c4

- 存证平台:ArDrive(arweave.net)(已于 2025年11月25日上传)

- 原创声明编号:

Rhythm_Archive_25_Nov_2025/chu-bamboo-slips-37-xizhejunlao-youhuangjiangqi-liuli - 本文为《节奏文明观》之〈楚文明 〉篇章,亦参与构建《AI×非遗文明共构档案》与《文明节奏回声计划》,用于文明节奏实地记录、区块链存证、跨域协作与版权登记用途。

© 黄甯 Ning Huang, 2025. All Rights Reserved.

本作品受版权法保护,未经作者书面许可,禁止复制、改编、转载或商用,侵权必究。

📍若未来作品用于出版、课程、NFT或国际展览等用途,本声明与区块链记录将作为原创凭证,拥有法律效力。