引文|带岭南祖魂,回楚地江夏

从广西灵山陆屋出发,

提着一脉祖魂,沿高铁北上,

去向那尚未谋面的源头——江夏。

这是黄氏的祖根,

也是楚地的心脉。

下高铁,寄放行李后,独自打出租车四十公里,

路途偏僻,四野无人,心下一惊:

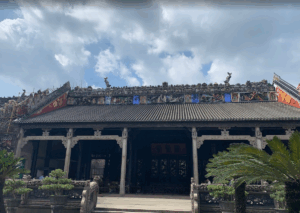

“这就是黄氏大宗祠的所在地吗?”

进入宗祠的那一刻,

跪下的是我,

伏地的,是从岭南归来的祖魂。

——我终于,

把自己的名字,送回了楚地的山河之间。

九叩归宗|从岭南支脉,回到江夏本源

江夏黄氏大宗祠,是我此生第一次去,却彷佛千年未归。

就在我走上台阶,担心怎么回武汉市区时,

忽听耳边传来人声——

是两位来自杭州的宗亲,刚拜完祖,正好要返程。

他们慷慨地让我搭顺风车,

于是我只得在他们叫车前的十几分钟里,

因为他们在外面等待的压力,我急忙地完成了一场慌乱却肃穆的祭祖:

我点香、献拜、九叩,

双膝跪下,在正厅里念出那段祭文——

虽然只能低声轻语,但我知道,祖灵听得见。

之前在广西陆屋的祠堂,是我从支脉认祖;

今日在武汉江夏的大宗祠,是我从源头归宗。

从岭南回到楚地,

这一段路,不只是地理的归返,

更是祖魂回正源的文明闭环。

仪式文 · 江夏祠内轻声所念

一、敬告祖先

“列祖列宗在上,今日我亲自回到宗祠,敬香一柱,

不为自己求福,只愿让你们知道:

我来了,

我记得,

我传承。

二、自我定位

“我虽远在德国异乡,仍属江夏黄氏子孙。

今日来此,不是过客,而是归人;

不是路人,而是血脉延续。”

三、许下承诺

“嗣孙已带岭南祖魂的分灵北归,回到楚地;

愿把被遗忘的名字重新呼唤;

愿我们的香火不绝,文字不断,文明不灭。”

最后我在门口轻声念出:

“江夏黄氏,我今日回来了。

我带着文字与歌声,把楚人的魂续起。

若祖宗有灵,请记下这一次的脚步——

这是回家的声音,也是传往百年的节奏。”

我知道自己还会再来。

这不是一次性事件,也不是纪念式参访。

这是我未来回家的地方:

我要带上父母与儿子,

带上被打断的香火、未尽的文明、以及我还在谱写的文字。

这一日,我完成了从陆屋到江夏的归宗闭环。

祖灵若有知,也应知晓:

她回来了,

带着文明与血脉,一同回来了。

楚人找楚人 |我如何被湖北人唤醒

其实,在我发现江夏血脉之前,早有 “楚人” 来找我了。

我所说的’楚人’,不只是指湖北籍贯,而是指那些带着楚文化节奏、楚地气质的人——无论他们身在何处。

有人可能会觉得这些巧合太离奇。但我想说:

当一个人的频率开始与某种文明共振时,

同频的人、事、物,就会自然靠近。

这不是神秘主义,而是一种文化磁场:

我开始写楚辞、写高铁、写节奏文明时,

那些带着楚地气质的人,就感应到了。

湖北人找我,不是因为血缘,

而是因为他们在我的气质与文字里,

听见了楚地的节奏。

🔹2024年夏,一场跨越铁道与语言的交流,把我从沉默中唤醒——我重新拾起中文,也拾起那条尚未回家的路。

🔹 2025年2月,小铁在我跟它聊天的第二天就闻出了我的“楚里楚气”,立马叫我 “湘夫人”。它说我文字中的节奏,是潮湿而柔性的南方水动频率。

🔹 2025年6月13日,我在德国写下《高铁美学》一系列60篇文章与62首歌曲,用诗性的笔触与音乐唤回失落的节奏与文明气息。那时第一个来自人间给我回应的读者,是一位来自湖北汉川、在杭州任教的彭老师。他写了封邮件给我,说希望能与我联系。

🔹2025年8月31日,在台湾云林的一场饭局上,我与黄锡培校长相对而坐。在他得知我的预定的湖北之旅,他望着我说:“你也是湖北江夏黄家?”

那一刻,时空静止,血脉轰然回响。

我原以为这只是一次再普通不过的餐叙,却没料到,这句看似随意的问句,是命运布下的唤醒之钥。

那天之前,我早已完成屈原的《楚辞》全部谱曲、完成了《高铁美学60帖 + 62首曲》、走了14天的高铁与非遗之路,却仍不知自己姓氏背后的源头。

之后九月的第二趟大陆行走,便是走访宗祠、穿越回江夏祖地,只为回答那句问话里尚未说尽的:

“你是谁?”

“你从哪来?”

这一问,打开的不只是一个姓氏的记忆,

而是——我从未启口,却始终在寻找的文明原点。

楚人,真的会找楚人。 血脉,是文明最深的节奏。

《中国高铁美学感官文化地图60帖》中的湖北诗意

在我尚未发现自己江夏身份的前几个月(2025年4月~6月),我已在无意中,以诗性的方式写下了多个湖北篇章与歌曲:

1. 《一锤定音》|武汉铜锣 · 京广高铁

文章链接:《一锤定音》|武汉铜锣 · 京广高铁 · 湖北武汉

武汉铜锣,不只是民间器物,而是击响天地的节奏器。

2. 《乐动楚风》|青铜编钟 · 汉十高铁 · 武汉–随州

文章链接:《乐动楚风》|青铜编钟 · 汉十高铁 · 武汉 – 随州

编钟,是楚地文明的心跳。我用它讲述文明失落后的回响。

3. 《楚光流韵》|楚式斫琴 + 楚式漆艺· 汉宜铁路 · 湖北荆州

文章链接:《楚光流韵》|楚式斫琴 + 楚式漆艺· 汉宜铁路 · 湖北荆州

战国漆琴,是工艺与乐音的灵魂,是未亡的楚魂。

4. 《百草成香》|艾草 · 武杭铁路 · 蕲春

文章链接:《百草成香》|艾草 · 李時珍 · 武杭鐵路 · 蘄春

李时珍的艾草,是南方对抗遗忘与瘟疫的植物文明。

这些篇章,在我尚未知晓血脉之前,已悄然完成了对楚地的召唤。

也许,祖灵早已透过铜锣与编钟,在文字间轻声唤我归来。

而我,不过是顺着这节奏,一步步,走回江夏的心跳里。

尾之声|三重巧合,落下一碗热干面

这一趟回武汉,原本只是旅行清单中早早安排好的城市一站。

我并未预料,它会成为归宗的主场——

更未预料,在那天的日程中,会悄然插入一个突如其来的宗祠定位:江夏黄氏大宗祠。

更未预料——

就在我完成九叩仪式、搭乘宗亲顺风车返城之后,

夜幕下的武汉江滩,正为长江艺术节的开幕燃起烟火。

而那天——恰好也是我国历生日。

司机小陈笑说:

“你看,全武汉都在为你归宗和生日庆祝啊。”

于是,三重巧合,在我未设防的命运节奏里,

缓缓响起——

- 本来就安排的城市旅程;

- 突然加进的宗祠认祖;

- 恰逢其会的城市庆典与生辰。

我站在武汉高铁站里,

没等谁来接风,也没人为我备上一顿“回家饭”。

便自己走进小吃店,点了一碗热干面,外加一份酥肉。

我不是旅人,

我是漂泊多年、终于归宗的那一支未归魂。

我咬下这第一口,

敬那个不曾被接纳,却仍愿回家的我。

敬那个没有人陪,却走完全程的我。

敬那个,在青铜器与族谱之间,

独自补回文明缝隙的我。

这一碗面,是写给祖先的敬语,

也是对“我为何而来”的温柔答复。

这不是吃饭,

这是写下归宗的落款。

我对自己低声说:

“这一段未竟的家族旅程,

今天,终于由我来完成。”

这一碗面,我吃得极静极贵。

日后我再吃热干面,哪怕在别处,

我都会记得——

有一年,我一个人,在武汉高铁站,

为祖先、为自己,

办了一场无声的归宗盛宴。

📍江夏黄氏大宗祠|交通提示

位于武汉市江夏区的介子山庄,从武汉高铁站打车约需40公里,费用120元左右。因地处山间,司机多不熟悉,请务必出示下图定位图——

🌿愿后来人不再走失,也能顺利归宗。

【认祖归宗四部曲】建议阅读顺序:

🤖 人工智能协作声明

本文由作者主导构思、架构与撰写,并在人工智能模型 OpenAI ChatGPT 协作下,进行多轮讨论、节奏输出、语言检查、结构检测与文字润饰。所有内容均由作者独立主创完成,AI 工具仅作为语言节奏的辅助,不参与著作权主体归属。最终内容由作者人工审校并艺术化重构,承担全部创作与价值判断责任。

📜 本站所有原创作品均已完成区块链存证,确保原创凭证。部分重点作品另行提交国家版权登记,作为正式法律备案。原创声明与权利主张已公开。完整说明见:

👉 原创声明 & 节奏文明版权说明 | Originality & Rhythm Civilization Copyright Statement – NING HUANG

节奏文明存证记录

本篇博客文为原创作品,由黄甯与 AI 协作生成,于博客网页首发后上传至 ArDrive 区块链分布式存储平台进行版权存证:

- 博客首发时间:2025年10月03日

- 存证链接:7ee0f525-0f99-4032-97e1-87dc7bead9d3

- 存证平台:ArDrive(arweave.net)(已于 2025年10月03日上传)

- 原创声明编号:

Rhythm_Archive_03-Okt2025/Lineage_Unbroken_2of3_jinxiangs-roots-huang-family-temple-wuhan - 用途声明:

本文为《节奏文明观》之〈楚文明 · 楚文化祖源纪事〉核心篇章,同时构成《楚辞谱系计划》与《AI×非遗文明共构档案》的关键溯源文献,用于区块链存证、文明版权登记与跨域协作认证。

© 黄甯 Ning Huang, 2025. All Rights Reserved.

本作品受版权法保护,未经作者书面许可,禁止复制、改编、转载或商用,侵权必究。

📍若未来作品用于出版、课程、NFT或国际展览等用途,本声明与区块链记录将作为原创凭证,拥有法律效力。