中央電視台出品的六集紀錄片《蘇東坡》是一部精心打造的人文佳作,通過細膩的敘事和豐富的史料,全面展現了宋代文豪蘇軾的傳奇一生。

該紀錄片按照蘇東坡人生歷程分為六集:《雪泥鴻爪》《一蓑煙雨》《大江東去》《成竹在胸》《千古遺愛》和《南渡北歸》,分別聚焦其不同人生階段和藝術成就。

紀錄片邀請了國內外多位蘇學專家參與解說,包括康震、趙冬梅、田曉菲等學者,並採訪了世界各地的「東坡迷」,展現了蘇東坡的全球影響力。通過精美的歷史場景重現、珍貴文物展示以及詩詞書法藝術解析,將這位千年前的文化巨人形象立體呈現。

《蘇東坡》紀錄片不僅是一部傳記作品,更是對中國傳統文化精神的深度挖掘,展現了蘇東坡面對政治挫折仍能保持豁達樂觀的處世哲學,以及其「民本」思想和藝術創新精神,為當代觀眾提供了寶貴的精神啟迪。

第一集 雪泥鴻爪

山雨瀟瀟,北宋王朝的高牆內,一位名士被困於牢獄之中。這是蘇東坡,一個讓時光為之駐足的名字。他生於天地靈秀的眉山,少年時展露才華橫溢之姿。二十歲那年,他的文章驚豔了文壇領袖歐陽修,如春風拂過,在文學之林掀起漣漪。

然而,盛世繁華背後,朝堂之上暗流湧動。王安石變法,朝廷內部黨爭激烈,蘇東坡秉持心中正義,反對急功近利的改革,主張循序漸進。這份不合時宜的坦誠,讓他在政治漩渦中越陷越深。終於在一個寒冬,他因「烏臺詩案」被捕入獄,身陷囹圄一百三十日,遭受無端指控,幸得眾人救援,貶為黃州團練副使。

那時的蘇東坡,如一隻踏雪而行的飛鴻,在白雪皚皚的人生旅途上留下深淺不一的足跡。他的命運,在監獄的鐵窗之後轉向不可預知的方向,而那些被時光沖刷的痕跡,終將在歷史長河中沉澱為永恆。

詩: 《和子由繩池懷舊》

人生到處知何似,應似飛鴻踏雪泥。

泥上偶然留趾爪,鴻飛那復計東西。

老僧已死成新塔,壞壁無由見舊題。

往日崎嶇還記否,路長人困蹇驢嘶。

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen第二集 一蓑煙雨

黃州的黃昏,落日如血,一位謫官獨立江邊。這裡是蘇東坡新的流放之地,卻也是他靈魂重生的搖籃。初到黃州時,他心如死灰,在定慧院的小屋裡終日閉門不出。然而,在安國寺繼連和尚的引導下,蘇東坡漸漸穿透世事的迷霧,尋得心靈的澄明。

生活的困頓讓他不得不尋求自救之道。在好友馬夢得的幫助下,他獲得一塊荒地,親手開墾,自名「東坡」,從此以「東坡居士」自稱。他在這片荒蕪之地揮灑汗水,與荊棘為伴,與泥土對話,最終迎來豐收的喜悅。那些被視為艱難的農事,在他眼中卻化作人生的樂事;那些看似粗糙的食物,經他巧思改良,竟成為千古美味。

蘇東坡不拘禮法,與黃州百姓同坐閒談,共飲劣酒,在尋常日子裡尋找人間真趣。一日途經沙湖,驟雨襲來,同行者慌忙躲避,唯有蘇東坡不慌不忙,任憑雨水打濕衣衫。雨過天晴,他輕吟一首《定風波》,道出了生命的頓悟:「竹杖芒鞋輕勝馬,誰怕?一蓑煙雨任平生。」

詞: 《定風波》

莫聽穿林打葉聲,何妨吟嘯且徐行。

竹杖芒鞋輕勝馬,誰怕?一蓑煙雨任平生。

料峭春風吹酒醒,微冷,山頭斜照卻相迎。

回首向來蕭瑟處,歸去,也無風雨也無晴。

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen第三集 大江東去

長江水滾滾東去,赤壁峭壁如丹,蘇東坡站在歷史與現實的交界處,思緒如潮水般洶湧。黃州的第三個年頭,這位謫居的詩人來到赤壁之下,目睹這千古戰場,觸景生情,揮毫寫下了傳世名作《念奴嬌·赤壁懷古》和前後《赤壁賦》。

他的詞筆下,三國英雄恍若重現:周瑜風流倜儻,小喬初嫁,曹操豪情壯志,然而轉瞬間,這些風流人物都已煙消雲散,只剩下滾滾長江,見證著歷史的興衰。詩人早生華髮,在歷史的長河中感嘆自己的命運,又在感嘆中超越了自身的限制,達到了一種「人生如夢」的境界。

蘇東坡的詞,打破了傳統詞「婉約」的桎梏,將內容擴展到懷古、詠史、抒懷等廣闊領域。他的筆觸既能勾勒出江山的壯闊,又能描繪出人物的細膩情感,讓詞這一文學形式煥發出全新的生命力。在黃州的艱難歲月裡,他的創造力反而達到了巔峰,仿佛夜空中最耀眼的星辰,正是在最黑暗的時刻才顯現出奪目的光芒。

詞: 《念奴嬌·赤壁懷古》

大江東去,浪淘盡,千古風流人物。

故壘西邊,人道是,三國周郎赤壁。

亂石穿空,驚濤拍岸,捲起千堆雪。

江山如畫,一時多少豪傑。

遙想公瑾當年,小喬初嫁了,雄姿英發。

羽扇綸巾,談笑間,樯櫓灰飛煙滅。

故國神遊,多情應笑我,早生華髮。

人生如夢,一尊還酹江月。

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen第四集 成竹在胸

寒食節,細雨霏霏,蘇東坡在黃州小院中佇立,望著窗外瀟瀟春雨,心如寒灰。他提筆在紙上揮毫,記錄下這內心的淒寒與孤寂,這便是著名的《黃州寒食帖》。筆觸間,那些未經修飾的情感,如溪水般自然流淌,傾瀉出一個流放詩人的真實心境。

在書法上,蘇東坡打破傳統規範,不拘泥於前人法度,主張「字形的肥瘦不是關鍵,關鍵是它到底美不美」。他的字如其人,率真坦蕩,在宋代開創了尚意書風的先河。他的好友黃庭堅曾戲稱其字「如石壓蛤蟆」,而蘇東坡則回敬說黃庭堅的字「如樹梢掛蛇」,二人雖互相調侃,卻都欣賞對方的藝術造詣。

在繪畫上,蘇東坡同樣開創了新風格。他與米芾相遇,即興揮毫作《枯木怪石圖》,不求形似,著重神韻,奠定了中國文人畫的理論基礎。他畫竹不分節,認為「竹子生長時哪裡是一節一節長的」,提出「成竹在胸」的藝術主張,強調創作者對對象應有整體的理解與把握。

離開黃州前,蘇東坡途經金陵,與昔日政見相左的王安石相會。兩位文壇巨擘放下政治分歧,推心置腹,暢談文學,王安石感嘆道「不知更幾百年,方有如此人物」,彰顯了超越世俗的文人氣度。

《黃州寒食帖》

自我來黃州,已過三寒食。

年年欲惜春,春去不容惜。

今年又苦雨,兩月秋蕭瑟。

臥聞海棠花,泥污燕支雪。

暗中偷負去,夜半真有力。

何殊病少年,病起須已白。

朝來春盤細生菜,忽憶故園蓴菜。

故園故園,歸臥松江濆。

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen第五集 千古遺愛

西子湖畔,煙波浩渺,蘇東坡以杭州太守的身份重返此地。他憂心西湖日漸萎縮,毅然決定進行疏浚工程。為籌集資金,他巧妙運用度牒買賣政策;為處理淤泥,他別出心裁,用挖出的淤泥築成長堤,遍植楊柳,此堤後人稱為「蘇堤」,成為西湖十景之一「蘇堤春曉」。

蘇東坡的治理理念富有創意:他將湖岸租給百姓種植菱角,既增加民眾收入,又能防止湖岸雜草叢生;他在湖中設置三座石塔,圍成一片水域禁止種植,形成「三潭映月」的美景。這些工程既美化了環境,又切實造福百姓,體現了他「為政以民為本」的理念。

蘇東坡一生關愛民眾:在黃州,他聽聞有殺嬰陋習,立即組織育兒會救助貧困家庭嬰兒;面對瘟疫,他不惜違背誓言,公開治療瘧疾的秘方「聖散子」;在杭州,他創辦「安濟坊」醫院,邀請精通醫術的僧人行醫濟世。這種「視民如子」的仁愛之心,使他在2000年法國《世界報》評選的千年英雄中,成為唯一入選的中國人。

一次,蘇東坡與從南方歸來的友人王定國相聚,王定國的妾柔奴表現出超乎尋常的適應力。當蘇東坡詢問其秘訣時,柔奴回答:「此心安處是吾鄉。」蘇東坡深受啟發,寫下了《定風波》「此心安處是吾鄉」的千古名句,表達了一種無論身在何處,心靈都能找到歸宿的人生智慧。

《定風波》

常羨人間琢玉郎,天應乞與點酥娘。

自作清歌傳皓齒。風起。雪飛炎海變清涼。

萬里歸來顏愈少。微笑。笑時猶帶嶺梅香。

試問嶺南應不好。卻道。此心安處是吾鄉。

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen第六集 南渡北歸

嶺南山水,蒼翠欲滴。宋哲宗執政後,蘇東坡再次被貶,這次是遠在嶺南的惠州。朝雲是唯一願意隨他前往的侍妾,在惠州的日子裡,蘇東坡與朝雲相依為命,共度風雨。一個黃昏,他們在窗前看著落葉蕭蕭、景色淒迷,蘇東坡吟出《蝶戀花》:「花褪殘紅青杏小,燕子飛時,綠水人家繞。」這首詞中的「牆裡佳人笑」與「多情卻被無情惱」,似乎預示了他們命運的轉折。

兩年後,朝雲離世,蘇東坡悲痛萬分,為她撰寫楹聯:「不合時宜,惟有朝雲能識我;獨彈古調,每逢暮雨倍思卿。」隨後,蘇東坡被貶至更遠的海南島儋州,這是一次近乎絕望的流放。然而,即使在這荒涼之地,他依然保持樂觀:與當地漁民交流,創造「東坡笠」;與兒子一起抄寫經典,在困頓中堅守文化信仰;發明「火烤羊脊骨」的烹飪方法,從日常小事中尋找歡樂。

宋徽宗即位後,蘇東坡獲准北歸,但七十歲的老人在歸途中染病,病榻上,他平靜地對三個兒子說:「我這一生沒做虧心事,不會下地獄,我心中毫無畏懼,你們別為我哭泣。」臨終前,他表示西方極樂世界存在於生命的每一天,只要心靈自在,何處不是淨土?

蘇東坡辭世後,政局再變,他被列入「元祐黨籍碑」黑名單。然而,即使在禁令下,人們仍私下傳誦他的作品,連宋徽宗也秘藏其書法。多年後,當蘇東坡的小兒子蘇過應邀入宮作畫時,宋徽宗在畫中看到了父親的影子,那份不動聲色的磊落之氣,穿越時空,依然鮮活如初。

《蝶戀花》

花褪殘紅青杏小,燕子飛時,綠水人家繞。

枝上柳綿吹又少,天涯何處無芳草。

牆裡秋千牆外道,牆外行人,牆裡佳人笑。

笑漸不聞聲漸悄,多情卻被無情惱。

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen結語:筆墨丹青,千古風流

蘇東坡,這個穿越千年的名字,如一株挺立風雨中的翠竹,始終保持著不屈的姿態。他的一生,是一部從青雲直上到跌入谷底,又在谷底綻放出燦爛之花的奇特傳奇。

當朝廷中瀰漫著權謀的寒氣,他選擇秉持內心的溫暖;當命運將他推向絕境,他反而在絕境中開闢出詩意的天地。在黃州的荒地上,他揮汗如雨,親手開墾出「東坡」;在杭州的湖畔,他運籌帷幄,築起了「蘇堤」;在惠州與儋州的流放歲月裡,他仍能從羊脊骨的烹飪中品味人生的滋味。

蘇東坡的藝術,如長江奔流,氣勢恢宏;又如小溪潺潺,清澈見底。他的詩詞縱橫捭闔,時而慷慨激昂如「大江東去」,時而細膩婉約如「小喬初嫁」;他的書法放逸飄逸,不拘一格,在《黃州寒食帖》中傾瀉心曲;他的繪畫意境深遠,開創了「成竹在胸」的文人畫風。

千百年來,蘇東坡的形象在人們心中愈發豐滿鮮活。他教會我們:真正的智慧不是逃避苦難,而是在苦難中保持內心的寧靜;不是固執己見,而是海納百川,包容萬象;不是追求永恆,而是把握當下,活在每一個呼吸的瞬間。

如今,當我們重讀蘇東坡的詩詞,臨摹他的書法,品嘗以他命名的美食,彷彿隔著時空與這位曠世奇才對話。他的身影早已遠去,卻留下了一種精神,一種面對命運起伏仍能保持豁達與溫暖的生命智慧,如同江上的清風、山間的明月,取之不盡,用之不竭,永遠滋養著後人的心靈。

《在轨道上行走的感官文明—— 中国高铁非遗美学导航地图》

《高铁非遗美学导航地图》是一张将现代速度与古代节奏重新对齐的文明地图。

六十六篇文章、六十八首叙事歌曲,组成六大文化入口:香气、色彩、戏曲、乐器、工艺、歌舞。

它不是阅读清单,而是带领读者从任意入口走回中国文明深处的“感官星图”。

The Cultural Navigation Map of China’s High-Speed Rail & Intangible Heritage

is a sensory atlas that aligns modern speed with ancient rhythm.

Through 66 essays and 68 narrative songs, it reveals six cultural gateways—

aroma, color, opera, instruments, craft, and dance—guiding readers back

into the inner structure of Chinese civilization.

This is not a reading list, but a map for walking, sensing, and returning.

《洞庭古声》|洞庭渔歌 · 湖南岳阳 · 岳阳东站

《洞庭古声》不是关于歌如何被唱出,

而是关于一片湖如何逼人发声。

风向变得快,

水道换得频,

雾压下来连最近的岸都看不见——

在这样的洞庭湖上,

声音不是表达,

而是方法。

渔歌因此不是“艺术性歌唱”,

而是一种用来稳船、应答、确认方向的身体协同系统:

腰腹发力、手臂带气、拖腔落拍,

让一条船、一张网、一群人在同一节奏里活下去。

这一篇记录的,

不是某一首渔歌,

而是洞庭湖如何通过风、雾与水的性格

塑造了“声音的生存逻辑”。

声音在这里不是向外扩散,

而是向内凝聚——

让人知道自己在哪、

同伴在哪、

前方的路是否还能继续。

《洞庭古声》写的,

是洞庭湖的方式,

也是人在不确定里继续行走的方式。

“Voices of Dongting” is not a study of folk songs.

It is an exploration of how a lake forces people to speak.

On Dongting Lake,

wind shifts abruptly,

water routes redraw themselves overnight,

and fog descends so quickly

that even the nearest shoreline disappears.

Here,

sound is not an expression—

it is a method.

Fishermen sing not to perform,

but to steady the boat,

align the crew,

and locate one another in a world

where vision fails and hearing becomes survival.

Their voices rise from the waist,

travel through the shoulders,

and only then reach the throat—

a full-body coordination shaped

by the physics of an unpredictable lake.

This essay does not document a single song.

It documents a logic:

how Dongting Lake, through its winds, fog, and shifting waters,

created a culture where sound became

orientation, memory, and movement.

In Dongting,

a voice is not something cast outward.

It is something that keeps a person

from losing themselves

in a landscape that moves.

“Voices of Dongting” is about the lake’s way of shaping rhythm—

and the human way of continuing forward

when the world refuses to stay still.

《大别山古舞》|麻城花挑 · 湖北黄冈 · 麻城北站

《麻城花挑》是一支在湖北大别山坡地上长成的行路舞。

它把劳动步与爱情身绑在同一段节奏里,

让“走路、做事、喜欢一个人”

在同一个动作系统中成立。

花挑的三人结构——妹、嫂、哥——

是一套能在任何场地启动的小型协作算法:

妹定方向,嫂调节位置,哥稳住节拍。

步是地形教的,形是三人维持的,

动作则在村落的日常路径中不断被更新。

随着武合铁路贯通、麻城北站投入使用,

花挑并未因外来速度而改变。

高铁带来的是可抵达性,

让更多人能走进这些动作原本就存在的生活场景。

在麻城,路到了,舞就能被看见。

“Macheng Flower Dance” is a walking-based folk choreography shaped by the slopes of the Dabieshan region.

It binds two seemingly unrelated movement logics—

the steps of labor and the gestures of affection—

turning everyday walking, working, and loving

into a single bodily system.

Its three-person formation—the younger girl, the elder sister, and the brother—

functions as a portable cooperative algorithm.

The girl sets direction,

the sister adjusts spacing,

and the brother stabilizes rhythm.

The steps come from the terrain;

the formations emerge from shared movement;

the dance survives by adapting to whatever space it enters.

With the opening of the Wu–He High-Speed Railway

and the operation of Macheng North Station,

the dance has not changed.

High-speed rail does not alter tradition—

it only increases access,

allowing more people to walk into the landscapes

where these movements have always lived.

In Macheng,

when the road arrives,

the dance becomes visible.

《峡江古声》|长江峡江号子 · 湖北宜昌 · 宜昌东站

《峡江古声|长江峡江号子》以节奏叙事重访纤夫在急水中协作的方式,记录号子如何在雾气、浪声与断续视线里完成“瞬间对齐”,让几十副身体在同一时间点落力。三峡蓄水后号子退出生活现场,但协作的算法仍留在声腔的骨架里。本篇呈现平水、见滩、冲滩与滩后的四段节奏结构,让一种来自险滩的集体智慧在当代被重新听见。

This article revisits the rhythmic logic of Xiajiang work chants—

a coordination system that enabled Yangtze boatmen to align their bodies through sound in rapids, fog, and broken visibility. Although the chants disappeared after the Three Gorges impoundment, their underlying algorithm of synchronization remains embedded in the structure of the sound. Through the four-part rhythm of calm-water, pre-rapid tension, rapid-force alignment, and post-rapid release, this piece renders visible an ancient form of collective intelligence within a contemporary frame.

《云梦古舞》|楚舞 · 湖北武汉 · 武汉站 × 汉口站 × 武昌站

《云梦古舞》从云梦泽的湿地节奏出发,

追索楚舞的动作语法:

长袖的展开、细腰的三道弯、贴地的绕步与激楚的节奏。

本文将身体视为感知环境的工具,

并以武汉三座高铁枢点——武汉站、汉口站、武昌站——

对应“向前、向地、向回”三种节奏结构,

让楚舞的动势在当代城市中重新显形。

这不是对古舞的复原,

而是一种动作在时间里持续重复后的文明回声。

Cloud-Dream Ancient Dance begins with the rhythms of Yunmeng Marsh

and traces the movement grammar of Chu dance—

the expanding sleeves, the three-curved waist,

the ground-bound circling steps,

and the sudden surge of Ji Chu rhythm.

The body is treated as a sensor of environment,

while Wuhan’s three major railway hubs—Wuhan, Hankou, and Wuchang Stations—

mirror three movement logics:

forward, downward, and turning back.

Through these spatial rhythms,

the dynamics of Chu dance become visible again in the modern city.

This is not a reconstruction of the past,

but an echo carried by actions

that continue to be done—and redone—across time.

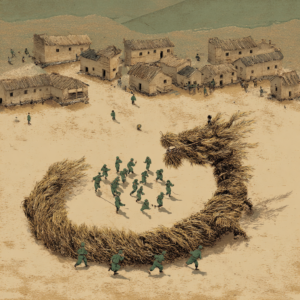

《江汉古舞》|草把龙 · 湖北潜江 · 潜江站

这篇《草把龙》写的是潜江湖区的一种路上舞蹈。

它的龙身由稻草扎成,靠步法、队形与愿望被撑起来。

文章整理它的来源、动作结构、礼制用途、地理现场

以及高铁到来后,让外来者能真正抵达的那条“年节之路”。

草把龙的核心不是保存,而是每年再走一次。

This “Grass Dragon” piece looks at a road-based ritual dance from Qianjiang’s lake region.

Its straw body is held together by steps, formations, and collective intent.

The article traces its origins, movement grammar, ceremonial functions,

the wetland geography that shapes it,

and how high-speed rail opens access to its annual route.

Its essence is not preservation, but repeating the path each year.