2023年11月,我在脸书上看到一则关于中式婚礼歌单介绍的视频,深受震撼。视频中的音乐、主持人浑厚低沉的嗓音以及恰到好处的精彩旁白都让我印象深刻。

这支影片激发了我对中式婚礼的浓厚兴趣,让我想深入了解其背后的文化内涵,并认识适合的音乐选择。

在这篇文章中,我将介绍四个重点:首先,中式婚礼的流程和主要环节;其次,为什么中式婚礼如此充满仪式感?;第三,探讨现代年轻人为何选择中式婚礼,以及这种选择如何融合了传统与现代的特色;最后,我将根据婚礼主持人阿良的推荐, 介绍几首适合婚礼现场的中式音乐,以增添婚礼的氛围和情感深度。

希望通过这些内容,提供大家对中式婚礼的初步认识。

1. 中式婚礼的流程和主要环节

中式婚礼是中国传统婚礼的代名词,也是华夏文化的重要组成部分。古时婚礼通常安排在黄昏举行,这一时间的选择象征着阴阳交替的渐变之意,因此称为“昏礼”。

中式婚礼的传统流程包括六个重要环节:纳采、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎。

纳采:男方家派人去女方家提亲,表示正式的结婚意愿,并送上一些礼物以表达诚意。

问名:男方确认女方的名字和生日,以确保没有不合适的配对问题,通常是为了确认双方的八字合婚。

纳吉:男方在女方家请来占卜师或算命师,询问婚期是否吉利,以确定结婚的最佳日期。

纳征:男方根据传统准备一些礼品(如金银首饰、衣物等),送给女方,以表示诚意和尊重。

请期:确定结婚的具体日期,并邀请双方的亲友参加婚礼,通常会选择一个吉利的日子。

亲迎:在婚礼当天,男方家派人去迎接新娘,通常会有一队盛装的迎亲队伍,将新娘接到男方家举行婚礼仪式。

这些环节在《礼记·昏义》中有详细描述:“昏礼者,将合二姓之好,上以事宗庙而下以继后世也,故君子重之。”

其中的每一个环节都强调了婚礼的庄重和仪式感。例如,纳采是为婚礼前的征求同意,问名则是确认新人的身份,纳吉和纳征分别涉及吉兆和礼物的交换,请期确定婚期,亲迎则是迎接新娘的仪式。这些传统的礼仪在古代被认为是家庭和社会的重要仪式,反映了古人对婚姻的重视。

简言之, 古代的婚礼流程包括三个主要阶段:婚前礼,即订婚;正婚礼,即正式的结婚仪式;婚后礼,即庆祝新婚后的角色转变。

中国古代婚礼不仅是个人结合的仪式,更是祭祖和传宗接代的重要途径。

这种婚姻观念重形式而轻内容,注重社会责任而忽视个人感情,在一些农村地区,这种思想甚至持续至今,传宗接代的观念依然占据重要地位。

尽管现代的婚礼仪式有所简化,但其独特的文化意义和丰富的仪式依然保留了下来,成为现代人追寻文化根源和重视传统民俗的新时尚。

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen2. 为什么中式婚礼如此充满仪式感?其背后的文化因素

在中国传统礼仪中,婚礼被赋予了最为重要的地位。

婚礼是所有古礼中最为繁复的仪式,反映了古人对婚姻的高度重视。这种重视源于古人对“传宗接代”的强烈期望,婚礼不仅是个人结合的仪式,更是延续家族血脉和兴旺家族的重要手段。

古代中国社会生产力低下,科技水平有限,人们对自然现象和生活环境的理解受到限制。由于无法用科学解释和应对生活中的种种困难,古人往往将这些问题归咎于妖魔鬼怪,并通过崇拜和祭祀神明来寻求平安。因此,婚礼被视为人生中最重要、最美好、最隆重的时刻,繁复的中式婚俗礼仪便成为了人们对婚礼顺利进行的祈愿和祝福的体现。

这些复杂的中式婚俗礼仪并非仅仅是迷信的表现,而是古人面对自然和环境挑战时的一种精神寄托和心理防御机制。

虽然传统婚礼中存在一些过时的观念,但这些礼仪蕴含了几千年中华文化的积淀,对当代婚姻道德观仍有积极意义。

例如,夫妻忠诚、相濡以沫、白头偕老等观念,都是对婚姻负责、规范婚姻道德的重要体现。

中式婚礼的仪式感源于多种文化因素,这些因素深深扎根于中国悠久的历史和丰富的传统文化中。以下是一些主要的文化因素:

1. 儒家思想

儒家思想对中国婚礼文化影响深远。儒家强调“礼”的重要性,认为婚姻是个人与家庭的重要仪式,需遵循严格的礼仪和规范,以体现对长辈和社会的尊重。

婚礼仪式中诸如敬拜天地、尊重父母等礼节,体现了儒家对家庭和社会秩序的重视。

2. 道教信仰

道教对中式婚礼的影响主要体现在对婚礼吉日的选择和传统的宗教仪式中。道教讲究天人合一,认为选择一个吉利的婚期能够获得天神的保佑,确保婚姻幸福美满。许多婚礼仪式如祭拜天地、安床等,都受到了道教文化的影响。

3. 风水学

风水学在传统中式婚礼中扮演了重要角色。

风水师会根据新人的出生日期、家庭方位等因素,选择最合适的婚期和婚礼场地,以求好运和顺利。

婚礼的各个环节,如迎亲路线、婚房布置等,都会考虑风水原则。

4. 民间习俗

中国的各个地方有着丰富多彩的婚俗传统,这些习俗往往与地方文化、民族特色以及生活方式紧密相关。

例如,一些地方有“哭嫁”传统,表示新娘对离开娘家的不舍;还有一些地方的婚礼习俗中包含了许多独特的庆祝活动,如“抬轿”迎亲等。

5. 家族观念

家族在中国文化中占据着核心地位。

中式婚礼强调家族的团结和延续,因此婚礼仪式不仅仅是两个人的结合,更是两个家族的融合。

婚礼中的许多仪式,如“纳采”、“问名”等,都是为了确保双方家族的和谐与稳定。

6. 历史传统

传统中式婚礼中的许多礼仪源自古代的婚姻习惯和历史记录。这些传统礼仪逐渐演变和规范化,形成了如今的婚礼流程。

例如,“六礼”制度就是对婚礼各个环节的详细规定,从提亲到迎娶,涵盖了婚礼的全过程。

7. 伦理道德

中式婚礼中强调的伦理道德观念,如夫妻间的忠诚、尊重长辈、孝敬父母等,都反映了中国社会对婚姻责任和家庭责任的重视。

这些观念在婚礼仪式中得到体现和强化,使婚礼不仅仅是个人的庆祝,更是对家庭和社会责任的承诺。

这些文化因素相互交织,共同构成了中式婚礼的丰富内涵和独特魅力,使其成为一种深具仪式感的传统庆典。

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen3. 现代年轻人选择中式婚礼的原因

现代年轻人选择中式婚礼的原因有很多,以下是几个主要的重点:

1. 文化传承

中式婚礼作为中国传统文化的重要组成部分,具有深厚的历史背景和文化内涵。年轻人通过举办中式婚礼,不仅能体验传统的婚礼仪式,还能传承和弘扬中华文化。这种对传统文化的尊重和继承,给婚礼增添了独特的文化意义。

2. 仪式感与独特性

在现代快节奏的生活中,中式婚礼提供了一种浓厚的仪式感,使婚礼更加庄重和有意义。年轻人受到古装剧等文化影响,认为中式婚礼具有独特的魅力和特色,能够为婚礼增添传统韵味和美好回忆。

3. 热闹的氛围

中式婚礼以其热闹、盛大的庆祝氛围而闻名。传统的迎亲队伍、热烈的婚礼仪式和丰富的民俗活动,使整个婚礼充满喜庆和欢乐。这种热闹的氛围更能让新人和宾客们享受到婚礼的欢乐时刻。

4. 华丽的礼服

中式婚礼中的礼服,如“凤冠霞帔”,既华丽又具有浓厚的文化象征。精美的刺绣和传统的饰品,不仅提升了婚礼的视觉效果,也让新人感受到传统的尊贵与美好。这种华丽的礼服让很多年轻人觉得中式婚礼更具仪式感和庄重感。

5. 传统与现代的融合

现代年轻人希望将传统与现代元素相结合,中式婚礼提供了这样一个平台。通过将传统的婚礼仪式与现代的庆祝方式相结合,新人可以创造出一种既有传统韵味又符合现代审美的婚礼体验。

6. 红色的喜庆象征

红色在中国文化中象征着喜庆和好运,中式婚礼通常以红色为主色调,这种传统色彩为婚礼增添了浓厚的节日气氛。对年轻人来说,这种色彩不仅美丽而且具有深厚的文化寓意,使婚礼更具庆祝意义。

这些原因使得中式婚礼在现代社会中逐渐受到越来越多年轻人的青睐,同时也让传统文化在当代得以继续传承和发扬。

4. 中式婚禮当天婚宴流程

在中式婚礼中,每一个环节都蕴含着深厚的文化内涵和传统习俗。

婚礼的每一步都是对新人和家庭的祝福和美好祈愿。

以下是现代版的婚礼现场的详细流程,旨在确保仪式的庄重与顺利进行,让每一位宾客都能感受到传统婚礼的独特魅力。

-

在婚礼开场倒计时前督促酒店做好上菜准备

在婚礼开始前,务必确保酒店准备好所有菜品,以确保婚宴顺利进行。 -

司仪进场宣告婚礼仪式正式开始

婚礼司仪正式入场,并宣布婚礼仪式的开始,标志着婚礼的正式启动。 -

司仪邀请父母上台就坐

司仪邀请新郎新娘的父母上台就坐,尊重和体现对长辈的敬意。 -

司仪邀请新郎登台,新郎登台向来宾致意或作揖打招呼

司仪邀请新郎登台,新郎向来宾们致以问候和尊重的姿态,展示礼仪和风度。 -

由督导送弓箭上台交给新郎,新郎向花轿虚发空箭三只

督导将弓箭送上台交给新郎,新郎向花轿虚发三支空箭,象征迎接新娘的礼仪。 -

新郎走出过道,在花轿前迎接新娘,督导牵连理花

新郎走出过道,在花轿前迎接新娘,督导负责牵连理花,确保仪式的顺利进行。 -

新人拜堂:新人拜天地,跪拜父母,夫妻对拜

新人首先拜天地,然后跪拜双方父母,最后进行夫妻对拜,展示对天地和家长的尊重,以及对彼此的承诺。 -

夫妻入洞房(新郎牵新娘在台上转一圈,坐下)

新郎牵着新娘在台上转一圈,之后坐下,标志着夫妻正式入洞房。 -

新人母亲上台,点燃龙凤喜烛

新人的母亲上台点燃象征喜庆的龙凤喜烛,寓意婚姻的美满和幸福。 -

新郎用红秤杆揭新娘盖头

新郎使用红秤杆揭开新娘的盖头,象征着正式见面和揭开未来生活的序幕。 -

新人互换信物,对彼此说出爱的宣言

新人互换信物,并向对方表达爱的宣言,承诺彼此的爱与忠诚。 -

夫妻接发:证婚人上台执剪(恭请证婚人,督导托盘送裹红剪刀、同心锁上台)

证婚人上台执剪,象征着婚姻的合法性和正式性。督导托盘送上裹红剪刀和同心锁,完成这一重要仪式。 -

新人共饮交杯酒、全体来宾起立举杯祝贺

新人共饮交杯酒,象征夫妻的结合与永结同心。全体来宾起立举杯祝贺,分享新人幸福的时刻。 -

新人退场,婚礼主持人宣布礼成

新人退场,婚礼主持人宣布仪式圆满结束,婚礼正式礼成。

通过这些精心安排的仪式,每一个环节都不仅传递了婚礼的喜悦,也承载了对传统文化的尊重与传承。

5. 婚礼歌单 (依据婚礼主持人阿良的推荐)

中式婚礼的音乐选择直接影响仪式的整体感受和氛围。

如果选择不当,可能会失去婚礼应有的仪式感,甚至影响到宾客对婚礼的整体体验。

精心挑选合适的音乐,可以使每一个环节更加生动和感人,为新人和宾客带来难忘的婚礼记忆。

以下是一些适合中式婚礼各个环节的音乐推荐,以及它们在婚礼中的作用:

影片与音乐请见:

影片来源:脸书

暖场音乐

《搏》 – 林海

这首音乐以紧凑的鼓点和激昂的旋律为特点,能为婚礼现场营造一个充满活力的开场氛围。音乐的节奏与司仪的大气旁白相结合,能够有效地引导宾客进入婚礼的氛围。

司仪开场

《盛世》 – 大明宫

这首曲目以宏大的气势和庄重的旋律,为婚礼开场创造了一个盛大的气氛。音乐能够很好地衬托司仪的开场白,增强婚礼仪式的仪式感和庄重性。

礼请新郎登台

《南昭宫廷》 – 月之门

这首音乐带有浓厚的古典气息,适合在新郎登台时播放。其优雅的旋律能够体现出新郎的尊贵身份和婚礼的隆重感。

礼请新娘入场

- 柔情似水的新娘 – 《红颜旧》

这首曲子以柔美的旋律表达了新娘的优雅与温婉,非常适合用于新娘入场时,能够衬托出新娘的柔媚与端庄。 - 霸气登台,如武则天的大女主 – 《故宫的记忆》 – 神思者

如果希望展现新娘的强大气场和独特魅力,这首音乐以其雄壮的风格和深远的历史感,能够有效地营造出新娘如同古代女帝般的尊贵与霸气。

通过这些音乐的搭配和应用,可以为中式婚礼增添更多层次感和文化内涵,确保每个环节都能在适当的音乐背景下进行,使婚礼仪式更加圆满和令人难忘。

结语

中式婚礼不仅是一场庆祝爱情的仪式,更是一场充满文化底蕴和传统仪式感的盛典。

现代年轻人选择中式婚礼,既是对传统文化的传承,也是对个性化婚礼体验的追求。

中式婚礼的仪式感来源于其深厚的历史积淀和对传统礼仪的坚持。这些仪式不仅让婚礼更加庄重和有意义,也让新人和宾客都能够感受到一种庄严而美好的仪式氛围。

在这一过程中,通过对婚礼流程的精心安排和音乐的巧妙搭配,中式婚礼不仅展现了丰富的传统文化,也为新人和宾客带来了难忘的婚礼体验。

无论是隆重的仪式感还是欢快的庆祝氛围,都使这场婚礼成为人生难忘的庆典。而中式婚礼的每一个细节,都是对新人美好未来的祝福和对传统文化的深情致敬。

其他与婚礼的相关文章,请见:

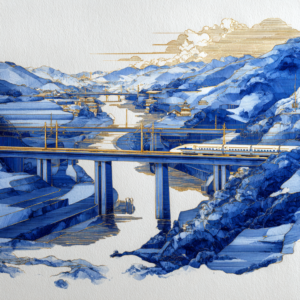

《在轨道上行走的感官文明—— 中国高铁非遗美学导航地图》

《高铁非遗美学导航地图》是一张将现代速度与古代节奏重新对齐的文明地图。

六十六篇文章、六十八首叙事歌曲,组成六大文化入口:香气、色彩、戏曲、乐器、工艺、歌舞。

它不是阅读清单,而是带领读者从任意入口走回中国文明深处的“感官星图”。

The Cultural Navigation Map of China’s High-Speed Rail & Intangible Heritage

is a sensory atlas that aligns modern speed with ancient rhythm.

Through 66 essays and 68 narrative songs, it reveals six cultural gateways—

aroma, color, opera, instruments, craft, and dance—guiding readers back

into the inner structure of Chinese civilization.

This is not a reading list, but a map for walking, sensing, and returning.

《洞庭古声》|洞庭渔歌 · 湖南岳阳 · 岳阳东站

《洞庭古声》不是关于歌如何被唱出,

而是关于一片湖如何逼人发声。

风向变得快,

水道换得频,

雾压下来连最近的岸都看不见——

在这样的洞庭湖上,

声音不是表达,

而是方法。

渔歌因此不是“艺术性歌唱”,

而是一种用来稳船、应答、确认方向的身体协同系统:

腰腹发力、手臂带气、拖腔落拍,

让一条船、一张网、一群人在同一节奏里活下去。

这一篇记录的,

不是某一首渔歌,

而是洞庭湖如何通过风、雾与水的性格

塑造了“声音的生存逻辑”。

声音在这里不是向外扩散,

而是向内凝聚——

让人知道自己在哪、

同伴在哪、

前方的路是否还能继续。

《洞庭古声》写的,

是洞庭湖的方式,

也是人在不确定里继续行走的方式。

“Voices of Dongting” is not a study of folk songs.

It is an exploration of how a lake forces people to speak.

On Dongting Lake,

wind shifts abruptly,

water routes redraw themselves overnight,

and fog descends so quickly

that even the nearest shoreline disappears.

Here,

sound is not an expression—

it is a method.

Fishermen sing not to perform,

but to steady the boat,

align the crew,

and locate one another in a world

where vision fails and hearing becomes survival.

Their voices rise from the waist,

travel through the shoulders,

and only then reach the throat—

a full-body coordination shaped

by the physics of an unpredictable lake.

This essay does not document a single song.

It documents a logic:

how Dongting Lake, through its winds, fog, and shifting waters,

created a culture where sound became

orientation, memory, and movement.

In Dongting,

a voice is not something cast outward.

It is something that keeps a person

from losing themselves

in a landscape that moves.

“Voices of Dongting” is about the lake’s way of shaping rhythm—

and the human way of continuing forward

when the world refuses to stay still.

《大别山古舞》|麻城花挑 · 湖北黄冈 · 麻城北站

《麻城花挑》是一支在湖北大别山坡地上长成的行路舞。

它把劳动步与爱情身绑在同一段节奏里,

让“走路、做事、喜欢一个人”

在同一个动作系统中成立。

花挑的三人结构——妹、嫂、哥——

是一套能在任何场地启动的小型协作算法:

妹定方向,嫂调节位置,哥稳住节拍。

步是地形教的,形是三人维持的,

动作则在村落的日常路径中不断被更新。

随着武合铁路贯通、麻城北站投入使用,

花挑并未因外来速度而改变。

高铁带来的是可抵达性,

让更多人能走进这些动作原本就存在的生活场景。

在麻城,路到了,舞就能被看见。

“Macheng Flower Dance” is a walking-based folk choreography shaped by the slopes of the Dabieshan region.

It binds two seemingly unrelated movement logics—

the steps of labor and the gestures of affection—

turning everyday walking, working, and loving

into a single bodily system.

Its three-person formation—the younger girl, the elder sister, and the brother—

functions as a portable cooperative algorithm.

The girl sets direction,

the sister adjusts spacing,

and the brother stabilizes rhythm.

The steps come from the terrain;

the formations emerge from shared movement;

the dance survives by adapting to whatever space it enters.

With the opening of the Wu–He High-Speed Railway

and the operation of Macheng North Station,

the dance has not changed.

High-speed rail does not alter tradition—

it only increases access,

allowing more people to walk into the landscapes

where these movements have always lived.

In Macheng,

when the road arrives,

the dance becomes visible.

《峡江古声》|长江峡江号子 · 湖北宜昌 · 宜昌东站

《峡江古声|长江峡江号子》以节奏叙事重访纤夫在急水中协作的方式,记录号子如何在雾气、浪声与断续视线里完成“瞬间对齐”,让几十副身体在同一时间点落力。三峡蓄水后号子退出生活现场,但协作的算法仍留在声腔的骨架里。本篇呈现平水、见滩、冲滩与滩后的四段节奏结构,让一种来自险滩的集体智慧在当代被重新听见。

This article revisits the rhythmic logic of Xiajiang work chants—

a coordination system that enabled Yangtze boatmen to align their bodies through sound in rapids, fog, and broken visibility. Although the chants disappeared after the Three Gorges impoundment, their underlying algorithm of synchronization remains embedded in the structure of the sound. Through the four-part rhythm of calm-water, pre-rapid tension, rapid-force alignment, and post-rapid release, this piece renders visible an ancient form of collective intelligence within a contemporary frame.

《云梦古舞》|楚舞 · 湖北武汉 · 武汉站 × 汉口站 × 武昌站

《云梦古舞》从云梦泽的湿地节奏出发,

追索楚舞的动作语法:

长袖的展开、细腰的三道弯、贴地的绕步与激楚的节奏。

本文将身体视为感知环境的工具,

并以武汉三座高铁枢点——武汉站、汉口站、武昌站——

对应“向前、向地、向回”三种节奏结构,

让楚舞的动势在当代城市中重新显形。

这不是对古舞的复原,

而是一种动作在时间里持续重复后的文明回声。

Cloud-Dream Ancient Dance begins with the rhythms of Yunmeng Marsh

and traces the movement grammar of Chu dance—

the expanding sleeves, the three-curved waist,

the ground-bound circling steps,

and the sudden surge of Ji Chu rhythm.

The body is treated as a sensor of environment,

while Wuhan’s three major railway hubs—Wuhan, Hankou, and Wuchang Stations—

mirror three movement logics:

forward, downward, and turning back.

Through these spatial rhythms,

the dynamics of Chu dance become visible again in the modern city.

This is not a reconstruction of the past,

but an echo carried by actions

that continue to be done—and redone—across time.

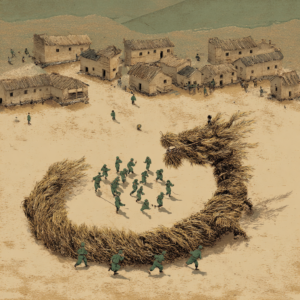

《江汉古舞》|草把龙 · 湖北潜江 · 潜江站

这篇《草把龙》写的是潜江湖区的一种路上舞蹈。

它的龙身由稻草扎成,靠步法、队形与愿望被撑起来。

文章整理它的来源、动作结构、礼制用途、地理现场

以及高铁到来后,让外来者能真正抵达的那条“年节之路”。

草把龙的核心不是保存,而是每年再走一次。

This “Grass Dragon” piece looks at a road-based ritual dance from Qianjiang’s lake region.

Its straw body is held together by steps, formations, and collective intent.

The article traces its origins, movement grammar, ceremonial functions,

the wetland geography that shapes it,

and how high-speed rail opens access to its annual route.

Its essence is not preservation, but repeating the path each year.