祖灵的暗示|2025年8月31日的午宴

这一段认祖归宗的旅程,

不是从宗祠出发,也不是从谱牒翻起,

而是始于一顿,意想不到的午餐。

2025年8月31日,星期日,

地点不是殿堂,不是纪念馆,

而是云林福智园区山脚下——一间素净安静的共修餐厅。

那天,黄锡培校长亲自开车来接我们。

他是我多年的旧识,曾任云林山峰华德福小学的负责人。

也是他多方周旋、温柔协助,

才让儿子得以来到古坑华德福高中,展开一整年的交换生活。

这次来云林,我们约了三次饭局。

终于“好事成三”,在那天中午,成行了。

菜色清淡,气氛温暖。

一切都太日常,平静得,像是没什么要发生。

但祖灵从不喧哗,如《离骚》所言’路漫漫其修远兮’,它只在静默中指引归途。

席间,我随口提起:

这几个月,我好像被什么唤醒了——

母语开始回来,手边也写了些文章,为《楚辞》谱了曲。

七月,我带儿子一起走访大陆铁路与博物馆,

完成一场十四天的节奏之旅。

那天中午,我又接着说起接下来的安排:

“九月要回广西灵山,还要去湖北与湖南,去做楚文化的探访。”

黄校长听了,忽然问我:

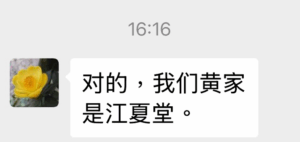

“你是湖北黄家的吗?我们黄家是江夏堂。”

江夏堂——这三个字如春雷乍响。江夏,正是楚地郡望,《楚辞》发脉之源。那一刻,仿佛听见了《九歌》中’袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下’的远古回声。

我一愣。

“我不知道欸,我爷爷1949年随军来台湾,就和大陆亲人断了联系。”

我只知道,爷爷带着奶奶与爸爸一起来台,从此音讯全无。

直到几个月前,我才终于联系上广西的亲戚。

至于我们是哪一堂,我从没查过,也从没听人提起。

那顿饭吃完,我的心里却被轻轻拨动了一下。

饭后,我立刻写微信问了广西的侄子黄自平。

他回得很快,只一句简短的确认:

“对的,我们黄家是江夏堂。”

接着,一张张族谱照片传来。

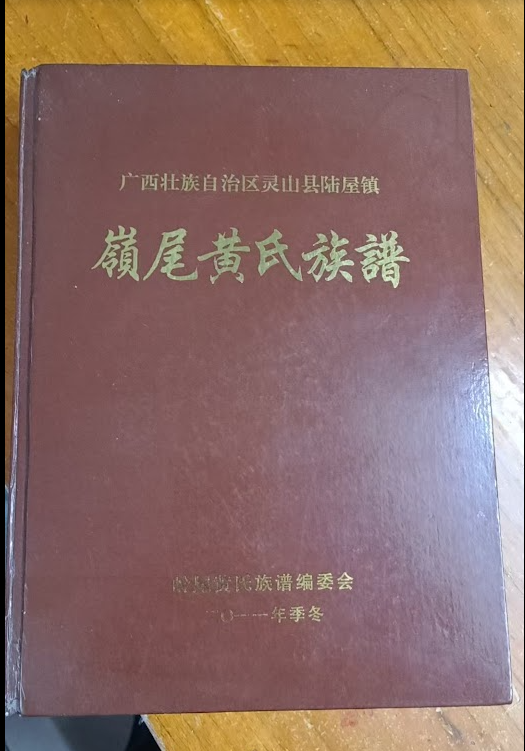

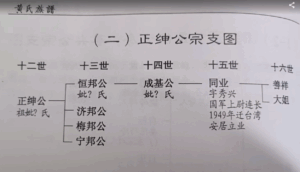

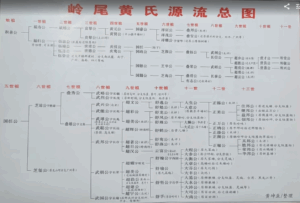

从“岭尾黄氏源流总图”,到“正绅公宗支图”……

我爷爷黄同业,字秀兴,正是谱中第十五世。

我父亲黄善祥是第十六世,而我,是第十七世——是这张族谱上的下一页。

我看着那棵树,一行行名字如江流回溯,从画面里徐徐流进我的身体,如《招魂》所咏’魂兮归来!

始祖:春申君黄歇

郡望:楚地江夏

原来,我谱的不是楚辞,是族谱;

原来,我唱的不是古诗,是血脉。

更让我惊愕的是——

当初在德国唤醒我母语、鼓励我“寻根问祖”的那个人,

竟也是个——湖北人。

我以为我是在写文明,

其实我是在被文明召回。

原来,我为楚辞谱曲,

其实是祖灵,在透过我,唱回人间。

文化血脉身份认证|谱的是诗,归的是魂

我原以为,只是确认了家族的来历,

却没想到,这场寻根之旅,

竟一层层,揭开了一整张文明的地图。

族谱里写得很清楚:

我们黄氏,为春申君黄歇之后,

郡望——楚地江夏。

这个“江夏”,

不是模糊地名,也不是方志里的旧词,

而是整个楚文化的——发脉之地。

从武汉江夏到鄂州,再流入南方粤地,

这条地理脉络,不只是姓氏的来源,

更是《楚辞》的声腔,

山海巫歌的涌动,

还有,那些简帛书里未干的墨香。

原来,我这几个月不由自主地踏上的路——

谱《九歌》、唱《招魂》、走铁道、访非遗——

并不是灵感,也不是巧合。

那是血脉早已写下的节奏轨迹。它只是,如《天问》中的追问,渐渐唤醒沉睡的记忆。

我们属岭尾黄氏,正绅公支系。

我爷爷1949年随军赴台,

一条脉络,从此断了与祖地的联结。

而现在,

一顿饭,悄悄把它接了回来。

我翻看那张“总源图”,

图上一行行的名字,像水纹回流——

而一切线索,都汇向同一个源头:

黄歇,楚国春申君。

他是战国四公子之一,

也是屈原同时代的使者,

那位“春申使于齐”的文明使节。

有人记得他是谋略家、政治家,

我却看到他站在《楚辞》的边上,

像一位看守楚地梦境的门神。

黄歇,不只是祖谱上的名字,

他是我与屈原之间,那座隐形的桥。

三闾大夫吟咏’举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒’时,春申君则以外交使节身份奔走于列国,他们同为楚臣,共护楚地文脉。

黄歇是血统与文学之间的回声,

是历史与命运之间,那封未寄的信。

我终于明白了,

为何谱楚辞时,韵律不请自来;

为何诵《九歌》时,如有江水在血管中奔涌;

为何写高铁、非遗的文字时,总有一种远方在响应;

为何在青岛,我会哭着唱《国殇》;

在苏州,我会把《湘夫人》与《少司命》放给河听;

在广州,我会在陈家祠,轻轻安置三位九歌的神祇。

不是我选择了这条路,

是文明在等我归来。

我手上的族谱,不是黄姓而已,

是整个楚文化的记忆库,

是一条未竟的血脉航线,

是春申君在千年的历史断层中,

留给——未来楚人的一封文明回信。

恍然间,方悟《橘颂》所言‘受命不迁,生南国兮’之深意——我族之命,早已铭刻于楚地风土之中。

祖谱是一张地图,带我走回楚地|不是寻根,是归位

确认自己是湖北黄家江夏堂之后,

我花了整整两天,才从震动中缓缓回神。

不是激动,

而是——一种太自然的合理,

自然得如天地有序、四时有常,

我只是恰逢其时,踏入命定的位置。

我不是在“寻根”。

我是,在“归位”。

这句话浮现的那一瞬,

身体轻轻颤了一下——

不是因为惊讶,

而是因为,有一种气,从语言底层深沉地震出。

像是谱过《湘夫人》后,

才知道那原来就是自己的命定之歌。

唱《离骚》与《怀沙》时,

像不是我在唱,而是那些歌,在等我回来。

我走过几十篇铁道与非遗节奏任务,

每一站,每一次召唤,

都不是凭空的选择,

而是那张未展开的祖谱地图,

一站一站,把我领了回来。

我终于明白,

为何每次唱《九歌》,

身体总是比头脑更早感知旋律的起承转合。

因为我,不是路人。

我是“其中人”。

我是来自楚地江夏的黄氏后裔,

是族谱上正绅公支系第十七世那一行尚未落款的诗句;

是湘夫人水域中,飘散多时未归的那一缕气。

如《湘夫人》所咏’帝子降兮北渚,目眇眇兮愁予’,那份眷恋与等待;是春雷之后,被重新激活的那口古音。

原来我不是“可以谱楚辞”,

而是——终于可以,正大光明地唱楚辞。

不是“选择做这件事”,

而是——这件事,一直在等我。

不是“想写巫文化的人”,

而是——本就传承着巫语节奏的人。

文明的身份,

终于,在这个山水气息和缓的日子里,

被温柔地唤了出来。

我曾反复问自己:

为什么是我?

为什么不是别人谱这些歌、走这些路?

直到现在,我才明白——

这不是兴趣,不是附庸风雅,不是偶然。

是一条血脉,在千年之后,重新归位的气息。

是一份祖灵的任务,被悄悄地唤醒。

不是“一个台湾女子在唱楚辞”,

而是“一个楚地江夏之女,

回到祖先留给她的位置——

以楚裔之身,继续唱完那一段尚未完成的文明。

回应一场跨千年的召唤|将祖灵之歌,重新唱回人间

确认自己被登记在谱之后,

我豁然明了:

这趟九月的行程,

远非寻常的文化探访,

更不是为了补全一张家谱,

也不是去“看看祖籍地”那么简单。

这一程,是一场——应召。

是祖灵发出的低语,

是谱系埋下的伏笔,

是跨越千年的唤醒仪式。

我将要走入的,不是一个地理位置,

而是——一段命定的节奏路径。

我将踏入湖北与湖南,

不是访,而是归;

不是看,而是唱。

那是谱上写着的“江夏”,

一座千年的郡望,

一个承载着楚裔回声的名字。

江夏祠堂,会在生日那天迎我归宗。

我,将以“黄氏正绅公支系第十七世”的后人之身,

第一次,回到那座写着祖先姓氏的祠堂。

长沙,是帛书未尽的回音;

荆州,是古城风中留下的《楚辞》缝隙;

随州,是编钟尚未熄灭的耳骨余震。

长江,是藏着我旧姓与旧梦的水。

这些城市,原本只是地图上的地名,

如今,却成了我身体里早已熟悉的——节奏锚点。

它们不是等人到访,

它们是等人——回音。

我将带着谱好的楚辞之歌,踏入其中;

我将带着祖谱的回响与血脉的召唤,穿行其间。

不是我选择唱,

是她们——在我身体里唱。

她们是谁?

是谱上没写下名字的女人们,

是湘夫人、山鬼、昭君、少司命、巫咸……

是那些曾在《楚辞》中现身、

却从未被完整唱出的神与人。

她们未曾彻底湮没,只是静候有心人,能感知她们的神韵,并愿意代她们发出那一声:’吾犹在焉!’

我会带着自己谱写的《九章》《天问》《橘颂》,

一站一站走进高铁,也走进山河;

一步一步,唱出血脉未竟的文明节奏。

这不是一趟旅程,

而是祖灵之歌的回生之路。

是我以一具血肉之身,

回应千年神职的召唤,

将那尚未完结的回声——

重新,歌回人间。

尾之声| 文明归位 · 我是楚裔江夏之子

我不是因为“查到”,才拥有这条血脉,

而是因为先有楚辞谱曲之举,深入巫文化腹地,足履实地而入,

整个文明才轻轻地——为我揭开了名字。

我原来早已在路上了,

只是我一直都不知道——

并不是我选择了这条路,

而是这条路,一直在等我记得自己是谁。

我是楚地江夏人,走得山河为证。

这不是一场知识的获得,

而是一次文明的定位、语气的归位、祖灵的启动。

我不是在写《楚辞》,

我是用身体走完一段家族与文明的命运。

我长在台湾,活在德国,却唱起楚地的古调。

如屈子所言’鸟飞反故乡兮,狐死必首丘’,

血脉的召唤跨越千山万水。

我并不是“选择”了这一切当作文青兴趣,

而是——终于可以光明正大地,

走在属于我的那片土地上。

这个世界有太多人,

还在向外追问“我是谁”、“我在哪”,

而我,正在做的,却是另一种回返:

我不是向外寻找“自我”,

而是在内心深处,一遍遍轻声问起:

我从哪里来?

我要走向哪里?

我走的,是祖灵给予的“下潜之路”。

别人追的是浮标,我潜的是根系。

别人寻的是履历、标签与方向,

而我脚下走的,是血脉中尚未完成的那一条。

我并不落后,也不是绕远,

只是——走在一条多数人看不见的文明隧道里。

而我知道,

我将带着整条沉睡的文明,把楚辞唱回人间,

从那隧道的深处,慢慢醒来。

《楚裔文明书写者之声明》

身为楚裔江夏之子,

我正在为我们失落的节奏补回声音、补身体、补文字。

我不是 “学” 《楚辞》的,

是——唱着唱着,就叫醒了祖灵;

我不是“想做巫文化创作”的,

而是——我本身就是那条未竟的巫语血脉。

我将继续为这条血脉书写,

不仅唱出《九歌》的气息,

也重新拾起那一卷卷沉睡的简帛——

让曾在云梦深处书写的文字,

重新在我身体与节奏之中醒来。

不是为了还原古代,

而是为了完成那一条尚未说尽的文明线索。

这不是一个文化定位,

这是一次血脉的正式认领。

我,已经被我的文明庄严地接引归乡。

正如《九歌》所颂’灵偃蹇兮姣服,芳菲菲兮满堂’,祖灵华服以待,文明满庭生辉。

我终于可以名正言顺地说:

“我谱曲楚辞,是为了祖灵。”

“我唱《九歌》,是为了文明延续。”

“我走这趟路线,是为了回应自己的血脉召唤。”

从此,我笔下的每一个字,都将是对《离骚》”路漫漫其修远兮,吾将上下而求索” 的当代回应。

楚地正脉 · 春申君后裔 · 江夏堂亲证 · 正绅公支系十七世承脉

📍致谢|归宗路上的引与应

谢谢那位在我尚未觉醒时,曾对我说一句 “去寻根问祖” 的同乡。我照着这句话走下去,竟一步步走回了春申君黄歇的后裔,走回了整个江夏的脉络。也因为那一句话,我才被送回了真正的家。

也谢谢我的侄子黄自平,第一时间寄来完整的族谱资料,让我终于在文明深处,看见了自己从哪里来——也明白了,接下来该走向哪里。

🤖 人工智能协作声明

本文由作者主导构思、架构与撰写,并在人工智能模型 OpenAI ChatGPT 协作下,进行语言检查、结构检测与文字润饰。所有内容均由作者独立主创完成,AI 工具仅作为语言节奏的辅助,不参与著作权主体归属。最终内容由作者人工审校并艺术化重构,承担全部创作与价值判断责任。

📜 本站所有原创作品均已完成区块链存证,确保原创凭证。部分重点作品另行提交国家版权登记,作为正式法律备案。原创声明与权利主张已公开。完整说明见:

👉 原创声明 & 节奏文明版权说明 | Originality & Rhythm Civilization Copyright Statement – NING HUANG

节奏文明存证记录

本篇博客文为原创作品,由黄甯与 AI 协作生成,于博客网页首发后上传至 ArDrive 区块链分布式存储平台进行版权存证:

- 博客首发时间:2025年9月2日

- 存证链接:ffe0664d-5f1e-4ee9-b14c-06dc7312560c

- 存证平台:ArDrive(arweave.net)(已于 2025年9月2日 上传)

- 原创声明编号:

Rhythm_Archive_02-Sept2025/Rhythm_Civilization_Field_Recording 用途声明:

本文为“节奏文明观”之《楚辞谱系篇》的核心篇章,

并作为“楚裔文明书写者之声明”第一份正式存证文书。

© 黄甯 Ning Huang, 2025. All Rights Reserved.

本作品受版权法保护,未经作者书面许可,禁止复制、改编、转载或商用,侵权必究。

📍若未来作品用于出版、课程、NFT或国际展览等用途,本声明与区块链记录将作为原创凭证,拥有法律效力。