🪡《非遗纪事》 · 节奏文明实地记录系列

Rhythms of Craft: A Civilizational Field Diary

本系列为节奏文明书写计划中的另一项延伸性创作,聚焦于中国大陆与台湾地区的非物质文化遗产场域,通过实地探访、工艺观察、身体感官与语言节奏的协作书写,探寻在当代表层之下,仍然微响的文化内波与文明深声。

本系列是继《中国高铁美学感官文化地图》与《铁道纪事》之后,节奏文明实地写作的第三阶段文明呼吸档案。

如果说高铁是国家速度的主旋律,非遗则是文明低音的绵延;它不是“落后文化”的存留,而是另一种尚未断裂的时间感——

一枚纽扣的扣合方式、一片羽毛的舞动节律、一条织锦的经纬图谱,皆藏有千年未绝的文明语气。

《非遗纪事》所开启的,是一次对节奏地图的侧身倾听与文化裂隙的修复试验:

以眼与指丈量那些“未被系统标注”的手工密语;

以耳与心感应那些“工艺深处的呼吸节拍”;

以节奏文明的语法,重新书写工艺与人、历史与当下之间的文明联结可能。

本系列持续采用本人自创之节奏文明书写方法,并结合 AI 模型(如 ChatGPT、DeepSeek、Claude)进行语言检查、结构检测与文字润饰。

所有内容均由本人主创,AI仅作为语言节奏协作工具,不参与著作权主体归属。

文本风格横跨田野纪实、文化感知、节奏诗性与神话结构构建,尝试在每一项工艺、每一座作坊、每一次捻线、打击、吟唱之间,

听见那些仍在传递而未被理解的文明暗纹——

那不是传统的残响,是未来可能听懂的文明节奏。

引文|静音的另一岸,凤池弄的耳朵还在

📅 时间|2025年7月22日(周一清晨)

📍 行程|苏州 · 平江路 · 凤池弄

并不是每条巷子都有名字,

但有些声音,就是等着被你聆听。

清晨的平江路,热闹尚未苏醒。

我没有走进游客如织的主巷,

而是在一个转角,走入繁华平江路的另一侧——凤池弄。

那是一条贴着河的静巷,是晨光未扰、巷声微醒的江南慢板时辰。

这条路不只是旅人来去的风景线,

而是苏州城的气息缝隙。

我带来了两首歌:《湘夫人》,和《少司命》——

不是为人群而唱,而是为这座城市沉睡的耳朵。

我站在桥上放声,对河流轻语,对斑驳的白墙轻触,

也对那一扇尚未开启的木门,说了那句只属于节奏文明的问候:

我站在桥上放九歌,对河流低语,对斑驳的白墙轻触,

也对那一扇尚未开启的木门,说了那句只属于节奏文明的问候:

我不是来买东西的——我是来 –

回送一縷楚辞的回响。

这一刻,苏州不在镜头里,不在灯光下,

它在平江路对岸的微响水脉里,等着温柔俯身感应。

水之节奏 | 听得见的,不止是水声

有些歌,不是唱给人听的,

而是唱给河流、唱给城市失落的耳朵听的。

我走到一座桥上,在桥中央站了一会儿,

闭上眼睛,让流水音从耳边缓缓穿过。

此刻的河流,不是风景,

而是一条等待回应的诗之水脉。

我播放了自己谱曲的《湘夫人》。

不是为了让人听,

而是将这首歌投进桥下的水,

像一种文明的低频回声,流入城市的底层。

“帝子降兮北渚,目眇眇兮愁予。”

——《九歌·湘夫人》

我微声问河水说:

你还记得谁在这里洗过诗的裙摆吗?

它没有回答,

但我知道,那些尚未说出的词,

已经被它带走,藏进了姑苏的声音缝隙里。

我念了一句《湘君》里的诗:

驾飞龙兮北征,邅吾道兮洞庭。

那水继续流,

我还没靠近它——

但我知道,总有一个时刻,

我会找到能轻触它的地方。

老屋之息|白墙记得谁来过

有些墙,不是用来挡风的,

是用来储存一句还没说出口的话。

走过一排白墙黛瓦,

我突然停住了脚步。

一面墙斑驳得刚刚好,

不崩塌、不修饰,

像一位老人,静静等着人靠近。

我悄然伸出指尖,微触它的表面,

那一刻,我的吐纳与它的脉动悄然同频。

我对它说:

你们不是风景,你们曾记住了家书与沉默。

它没有回应,

但我觉得,它的石灰缝里藏着什么,

也许是谁写过的信、说不出口的话,

或者是,某个清晨未走完的一段梦。

我站在那面墙前,

静静地看着它,

等那个与我对上频率的过去,

慢慢浮现。

门未开| 留音不语

有些门,不是关着的,

它只是需要一首歌来对频。

就在那条弄上,我遇见一扇门。

它紧紧关着,没有门牌,没有商号,

只是静静地立在那儿,

像一块石头里藏着的耳朵。

我没有敲门,

只是在门前站了一会儿,

播放了一小段《少司命》的曲子。

不是为了唤醒谁,

也不是为了留下任何证明,

而是让这座未醒的门,知道——

有人来过,是为了还一縷声响。

我对它柔声说:

等你醒时,记得我来过。

我只是想让你知道:这世界还有人,用歌声与你打招呼。

风掠过门缝,像是门在回应。

那声音不大,却足够姑苏城听见。

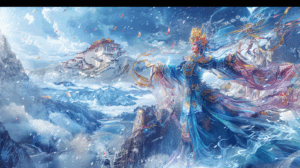

点水于眉|少司命入苏州

有些仪式,不需众人见证,

一滴水,就能温柔召唤她。

弄堂将尽之时,我终于遇见一处可以靠近水的地方。

不大,甚至有些破败,旁边是粉红色未张开的伞,

一块石碑写着:“河边之行,慎于足”。

我蹲下身,从古石桩边的小水口,蘸起一滴水。

那水,不深,却刚好够我指尖触及。

我没有洗手,也没有喝水,

只是小心地,将那一滴水,点在眉心。

石碑仿佛在说:“慎行。”

可我知道,这不是贸然的越界,

而是节奏许可下的一次文明入印。

不是我找到它,

是它,在此刻愿意让我靠近。

在这里,我放了《少司命》的歌声。

她就这样,悄悄入城了——

不乘云,不骑风,

只借我这一滴水的点触,走进吴地。

我没有喊她,她也没有显现,

她只是顺着循着我的韵律走入姑苏,

从洞庭之水,穿过一条河,进了凤池弄。

“入不言兮出不辞,乘回风兮载云旗。” ——《九歌·少司命》

尾之声|不是过客,而是把《九歌》藏进了苏州的水声里

“把一个早晨过得像一场文明仪式?”

如果有人这么问,

我想回答——

是整座城,在那个早晨,

用水声、石桥、白墙与沉默的门,一起完成的。

未来的节奏孩子,

或许能依着这些记录,来到凤池弄,

像寻找密码般,循着湘夫人在石板路上留下的节奏。

楚歌,

也早已住进了他们脚下的时间之中——

就在那条石板巷的回音里。

湘夫人让一滴水成为印记,

让楚音代替言语,

没有打扰任何人,

而是让这座城市记得它曾经有耳朵。

留下的不是我的名字,

而是一首楚辞的余韵。

沅有芷兮澧有兰,思公子兮未敢言。

——《九歌·湘夫人》

🕊 写给未来

在高速与碎片中,语言正在失去温度。

这套文本是一种回应,也是一种尝试:

在AI的时代,用人类的节奏,重新书写人类的记忆。

愿你在阅读中,听见节拍,感受律动,在未来中,重新体会文化的温暖。

📜 本站所有原创作品均已完成区块链存证,确保原创凭证。部分重点作品另行提交国家版权登记,作为正式法律备案。原创声明与权利主张已公开。完整说明见:

👉 原创声明 & 节奏文明版权说明 | Originality & Rhythm Civilization Copyright Statement – NING HUANG

节奏文明存证记录

本篇博客文为原创作品,由黄甯与 AI 协作生成,于博客网页首发后上传至 ArDrive 区块链分布式存储平台进行版权存证:

- 博客首发时间:2025年8月28日

- 存证链接:

- 存证平台:ArDrive(arweave.net)(已于 2025年8月28日 上传)

- 原创声明编号:139103fe-dbf2-4b74-b66d-7811bc0120bb

Rhythm_Archive_28-2Aug2025/Rhythm_Civilization_Field_Recording

© 黄甯 Ning Huang, 2025. All Rights Reserved.

本作品受版权法保护,未经作者书面许可,禁止复制、改编、转载或商用,侵权必究。

📍若未来作品用于出版、课程、NFT或国际展览等用途,本声明与区块链记录将作为原创凭证,拥有法律效力。