《楚简新读》|致楚人后裔,与所有寻根者:一张文明归家的地图

这不仅是一系列篇章,而是一张张文明归家的路图——在AI席卷的浪潮下,为仍在寻找根脉的人点亮一盏灯。

从竹简的肌理抵达先祖的脉搏,从楚地的烟火触摸文明的星图,在权力的棋局里,看见血脉深处的那份智慧。

两千年的碎片在这里渐次复位,楚文明,也在这些竹简中重新苏醒。

如果你是楚人后裔,这里写着你的归途:

- 祖先如何生活、思考与构建家园

- 楚文明何以兼具浪漫与理性、狂放与秩序

- 流淌在我们血脉深处的文化基因与精神坐标

如果你来自四方,这里是你的参照:

- 看一套文明如何调和理性与神秘

- 理解华夏土地上最早的多元共生

- 在全球化的混响里找到属于自己的文化锚点

这不仅是对文明记忆的整理,更是一场面向未来的精神基建,是一张为当代人铺开的精神地图。

当世界在速度中失焦,当文化在喧嚣里被冲散,愿你循着这张竹简铺就的归家地图——找回我们来自何处、为何而立、又将走向何方。

荆州简秦家嘴M1903号《九九术》与清华简《算表》

出土于湖北荆州秦家咀楚墓的《九九术》,以简明的乘法口诀呈现出一种已经高度定型的基础算术教育形态;而自 2008 年起陆续公布的清华简中,则包含一篇结构完整、以网格形式排列乘法数据的《算表》。两者分属不同墓葬与收藏体系,却在内容上形成了互为补充的整体视野。

从功能上看,秦家咀《九九术》将乘法规则压缩为便于记忆的语句,显然是为大范围传授与日常使用而设计。

清华简《算表》则通过预先计算并排列大量乘积结果,使使用者可以通过查表与简单加法,完成更为复杂的数值运算。

这种“口诀+表格”的组合,表明楚国官僚与技术群体不仅掌握了乘法知识本身,更已经发展出一套服务于行政实务的数学工具体系。

本文将秦家咀楚简《九九术》与清华简《算表》视为同一数学生态中的两个关键组件:前者构成基础运算能力的普及平台,后者则承担高效率、大规模计算的核心功能。

通过对二者形态、运算机制及潜在应用场景的梳理,尝试重构先秦时期,尤其是楚国政治与经济运作背后那一套往往被忽视的“算力基础设施”。

引文|当楚人在竹简上解锁“计算之力”

清晨的薄雾尚未散尽,县衙的案几上已铺满待核算的竹简。

今日的任务关乎一县之生计:

丈量一片形状不规整的田地、

推算军队一季的粮草、

为新建水渠测定土方与工期。

在更早的年代,这些数字意味着算筹在地上反复推移,

意味着请算士、等回报,再重新检算。

每一次计算都伴着不确定性,

仿佛国家的治理被一根根竹筹牵着呼吸。

但在战国中期的楚国,一场静默的变革已然发生。

案几上,两套新的工具并排而立:

《九九术》——将乘法化为韵律,让计算成为一种本能;

《算表》——将万千乘积编织成网,使复杂运算在查寻与相加间顷刻完成。

当口诀成为一种记忆,

当表格成为一种工具,

计算,第一次突破了个人天赋,

成为一种可以训练、复制与推广的公共能力。

土地、粮草、工程——

一切的精密,都始于那口诀与表格。

楚国,正在以“算力”,重写其国家治理的底层逻辑。

纪南君凝视着《算表》,轻声道:

“原来治理的边界,是从数字开始被重新划定的。”

湘湘女公子指着案几上的简牍:

“有了这个工具,田地、粮仓、工役……都能被拆成清楚的步骤。

楚国所凭依的,已非估量,而是精算。”

纪南君微微点头:

“当一个国家学会准确计算,它便掌握了自己的命运。”

一、基础算法|《九九术》的普及与威力

图:九九术楚简,源自:听文物讲故事|惊奇!湖北发现距今2300多年的乘法口诀实物

战国中期的楚国,没有练习册,更没有电子计算器。

但国家的运转——丈量田亩、核算军粮、规划工程——

无一能离开大量的乘法计算。

在此背景下,将乘法“口诀化”便成了最根本的需求。

1. 秦家咀楚简《九九术》的真实面貌

2023年,荆州秦家咀楚墓出土的竹简中,包含了迄今所见最早、最完整的《九九术》(拟题),其年代比著名的里耶秦简乘法表还要早约一个世纪。

简文内容清晰显示,它就是一份“口诀式乘法表”,例如:

二,五七卅(=三十)又五

四七廿(=二十)又八

三七廿(=二十)又一

……(简1645)

这些句式并非解释性文字,而是高度节奏化的乘法结果。

这说明:

在战国中期的楚国,“九九口诀”已非专业人士的秘术,而是官吏阶层必备的基本技能。

2. 从困难心算到“节奏计算”

面对“大数×大数”的运算(如 76×48),

如果没有口诀,官吏需摆弄算筹,耗时且易错。

而口诀将计算压缩为“记忆调用”:

- 七八五十六

- 六九五十四

- 七七四十九

计算,第一次变成了“口中有韵律,心中有结果”的本能反应。

这不是小小的改进,而是计算效率的一次降维打击。

3. 知识的“普及化”革命

《九九术》的出现,打破了专业算士对复杂计算的垄断。它将乘法拆解为:

- 可背诵的记忆单元

- 有节奏的语言模块

- 可随时调用的操作指令

计算能力从此:

- 从少数人的专业 → 多数人的必备

- 从工具依赖 → 大脑内嵌

- 从“算术” → “算法”

这如同今天每个学生都必须背诵乘法口诀表,每个程序员都需熟悉基础算法库。

口诀是“底层功能”,掌握它,就能处理日常计算的绝大多数场景。

楚国因此拥有了可复制、可训练、可普及的计算力根基。

纪南君低声道:

“最强大的工具,原来并非陈列于案头,而是铭刻于心。”

湘湘女公子轻轻回应:

“口诀如同钥匙,一旦为人人所持,门后的世界便豁然开朗。”

纪南君点头:

“正是如此,楚国方能化繁为简,化约为精。”

湘湘女公子微笑:

“善算者众,所能成就的事业,自然更为宏大。”

二、超级算具|《算表》的降维打击

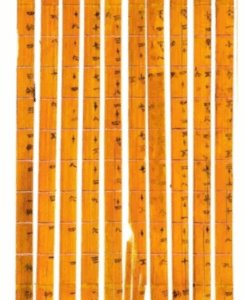

图:算表楚简局部,源自:算表_百度百科

如果说《九九术》让楚国人能“算”,

那么《算表》则让他们“算得快、算得准”。

这套由21支竹简构成的十进制乘法矩阵,

如同战国时代突然降临的“便携式数学机器”,其突破性远超世人想象。

1. 什么是《算表》?

图:算表竹简简一至三,源自:楚簡字形庫·古音小鏡

《算表》并非书写在单一简牍上的文本,而是一个立体的、可操作的运算系统。

- 它以线交织,形成一个20行×20列的十进制乘法矩阵。

- 使用者通过横竖交叉定位,即可在交点格中找到乘积。

这意味着:

楚国官吏无需心算或摆弄算筹来计算如70×40、80×60这类问题——他们只需 “查格子”。

“查表计算”——不依赖心算,而依靠系统。

2. 性能:古代世界的“计算引擎”

《算表》的乘数范围覆盖1/2至90,因此它能处理:

- 整数 × 整数

- 整数 × 1/2

- 通过逆运算实现的除法

其最大运算能力可达90 × 90 = 8100。

在战国时代,这是一个惊人的规模,其速度与精度远超算筹。

3. 地位:世界最早的十进制乘法表

清华简《算表》已获吉尼斯世界纪录认证为“世界上最早的十进制乘法表与实用算器”。

美国数学史家Joseph Dauben(道本周)评价:

“《算表》说明在战国时代已经建立发达的理论数学和实用数学。”

这意味着,楚国的数学并非处于“萌芽”状态,而是已发展为成熟的体系。

4. 现代比喻:先秦的 Excel 与数学协处理器

若以现代概念类比:

- 《九九术》 = 基础算法库

- 《算表》 = 硬编码的矩阵计算器 或 数学协处理器

它就像 “先秦的Excel表格”,让任何一位中层官吏,只需查表与简单加法,就能轻松完成高难度计算。

5. 它的“黑科技”:效率、精度与门槛的三重革命

速度革命:将复杂计算从耗时漫长的算筹推演,压缩至查表相加的片刻之间。

精度革命:查表比对大幅降低了人为失误的风险。

门槛革命:使用者无需高深的数学天赋,只要会查表、会加法,即可处理复杂任务。

《算表》做了一件划时代的事:

将计算从“个人能力”转变为“工具能力”。

而工具的能力,可以普及与复制,

从而重塑一个国家的效率基础。

纪南君叹道:

“有了此表,算术之高下,便不再系于天赋了。”

湘湘女公子回应:

“将繁杂预先算尽,留下简洁予后来者。这便是系统的智慧。”

纪南君点头:

“楚国的智慧,在于懂得让工具为人减负。”

湘湘女公子微笑:

“能为众人所用的能力,方是真正的力量。”

三、应用生态|当数学照进现实

先秦楚国的数学体系,并非只有竹简上的抽象符号。

《九九术》与《算表》的真正价值,在于它们从案头走向田野、仓廪与军营的实践历程。

如果说前两章是“算法”与“算具”,那么本章,便是它们在现实世界中留下的“应用痕迹”。

最能体现这套系统如何运作的,莫过于九店楚简中那些神秘的簿记文书。

1. 理想模型:珠联璧合的计算场景

场景一:丈量不规则土地(76步 × 48步)

过去,官吏需俯身于地,推演算筹,耗时良久而得一近似值。

如今,借助《算表》,计算化为清晰的“查表动作”:

- 分解数字:76 = 70 + 6;48 = 40 + 8

- 查四个格子:70×40, 70×8, 6×40, 6×8

- 凭借《九九术》心算加成

流程清晰,不凭天赋,不赖算筹,只依系统。

土地丈量,由此获得了前所未有的精确度。

场景二:核算军粮(365人 × 1.5升 × 360天)

战争之成败,常系于粮草计算是否精准。

使用《算表》与《九九术》,复杂的三重运算被拆解为:

- 365 × 1.5

- 结果 × 360

每一步皆有表可查,有法可依。

战争后勤,由此从“经验估算”迈入了“精确预算”的时代。

2. 现实谜题:九店楚简的启示

在江陵九店出土的简牍中,有一批记载着“担”、“方”、“赤”等单位的文书,其性质学界尚有争议(或为农产记录,或为酿酒配方)。

然而,无论其具体内容为何,这些文献的存在本身,便是一个确凿的证据:

《九九术》和《算表》并非墓中的陪葬珍玩,而是真正应用于楚国基层治理的实用工具。

九店楚简,正是这套强大工具包在使用后产生的 “用户数据” 与 “应用日志”。

从《九九术》(底层算法)到《算表》(中层工具)再到九店楚简(上层应用),我们看到了一个完整的数学工具生态链。

这并非零星的技术火花,而是系统性的文明能力。

楚国,已然发展出一种将世界量化、分类、计算与记录的强大能力。

这是文明从“直觉治理”迈向“精密治理”的关键一跃。

黄昏时分,纪南君合上竹简,轻声道:

“原来数字也会留下气味——泥土的芬芳,是谷壳的干燥,是酒醪的醇香。”

湘湘女公子指尖拂过九店简的楚文字:

“算力只有落地,才会滋养出一种文明。

这些看似凌乱的数字,实则是他们为世界建立的秩序。”

纪南君点头:

“九店简告诉我们——楚人不只是‘善于计算’,而是擅长将世界整理成‘可计算’的模样。

算表》是王国之脑,《九九术》是执行之手,而这些簿记……是文明跃动的心音。”

尾之声|重构先秦文明的“算力”想象

夜色浸染着古老的田畴。

纪南君与湘湘女公子立于简牍之前,指尖仿佛能触及两千多年前那些运算的余温。

清华简《算表》、秦家咀《九九术》与九店楚简,

共同串联起一条从知识普及,到工具创新,

再到实践应用的完整链条。。

纪南君轻声道:

“这并非天才偶现的灵光,而是国家机器在系统性加速。”

湘湘女公子点头。她知道,在楚国,这类“简上的数学”,

并非学者的智力游戏,而是给官府系统的每一双手。

这场沉默的数学革命,

其意义不在于个别智者的闪耀,

而在于一个可复制、可推广、可传承的”计算生态”的诞生。

当楚国的官吏们熟练地背诵口诀,

指尖在《算表》的丝线孔洞间定位,

精确记录下每一担谷物、每一升美酒时——

湘湘女公子轻叹:

“他们所驱动的,已经不是个人的才智。”

纪南君的话语如钟声回荡:

“而是整个王国,走向精密化治理的宏大进程。”

这一枚沉睡两千多年的“数学芯片”,

足以重构我们对于先秦文明高度的所有想象。

文明的另一种可能路径

二人并肩,望向秦家咀方向的最后一丝天光。

那里沉睡着《九九术》,

也沉睡着另一种文明的可能。

我们习惯以儒、道、法家的思想成就来衡量先秦;

然而,这批数学简牍郑重地提醒我们:

在政治哲学与伦理思辨之外,

中华文明同样孕育着一条强大的 “数理逻辑” 脉络。

倘若这条脉络未曾中断,

倘若《算表》的算法思想得以传承光大——

纪南君低声言说,仿佛预言:

“或许,整个世界的数学史,都将因此而改写。”

湘湘女公子轻抚简面,如同触碰文明的脉搏:

“《算表》与《九九术》,是楚文明留予后世的不朽遗产——它诉说的不仅是‘我们曾如此辉煌’,更是‘我们创造的工具,其智慧穿越时空,至今依然有效’。”

历史的道路虽已注定,

但这些沉默千年的竹简仍在提醒我们:

在华夏文明的源头,

数学智慧的种子曾经如此早熟、如此明亮地萌芽。

它们让我们记起——

那些在历史里失落的,

以及所有未来可及的,

文明的另一种可能。

更多来自竹简的声音:

更多来自竹简的声音:

楚简帛书思想 | Chu Bamboo Script & Silk Classics

——关于命、关于病、关于律、关于诗、关于战、关于人

——关于生活与判断

——关于宇宙与人心

📜 更多「楚式治理学」:制度|权力|KPI|危机管理:

它们共同组成了楚文明的思想银河。

🤖 人工智能协作声明

本文由作者主导构思、架构与撰写,并在人工智能模型 ChatGPT AI 的协作下,进行多轮讨论、节奏输出、语言检查、结构检测与文字润饰。所有内容均由作者独立主创完成,AI 工具仅作为语言节奏的辅助,不参与著作权主体归属。最终内容由作者人工审校并艺术化重构,承担全部创作与价值判断责任。

📜 本站所有原创作品均已完成区块链存证,确保原创凭证。部分重点作品另行提交国家版权登记,作为正式法律备案。原创声明与权利主张已公开。完整说明见:

👉 原创声明 & 节奏文明版权说明 | Originality & Rhythm Civilization Copyright Statement – NING HUANG

节奏文明存证记录

本篇博客文为原创作品,由黄甯与 AI 协作生成,于博客网页首发后上传至 ArDrive 区块链分布式存储平台进行版权存证:

- 博客首发时间:2025年11月27日

- 存证链接:edf0ebb7-0892-40a2-bcb2-d62b599801a5

- 存证平台:ArDrive(arweave.net)(已于 2025年11月27日上传)

- 原创声明编号:

Rhythm_Archive_27_Nov_2025/jiujiushu-suanbiao - 本文为《节奏文明观》之〈楚文明 〉篇章,亦参与构建《AI×非遗文明共构档案》与《文明节奏回声计划》,用于文明节奏实地记录、区块链存证、跨域协作与版权登记用途。

© 黄甯 Ning Huang, 2025. All Rights Reserved.

本作品受版权法保护,未经作者书面许可,禁止复制、改编、转载或商用,侵权必究。

📍若未来作品用于出版、课程、NFT或国际展览等用途,本声明与区块链记录将作为原创凭证,拥有法律效力。