※ 本文为《听见千年前的和弦》三部曲之一,记录我在武汉湖北省博走进曾侯乙礼器宇宙的节奏回声。

引文|我回来了,回到钟声初鸣的地方

抵达武汉的第一天,

身很累,心很轻。

我在省博的展厅缓慢穿行,

青铜、漆器、火炉……

它们不说话,只呼吸。

我在编钟前停下,轻触胸口,默念:

“江夏子孙,入堂。”

我对它们说:

“我回来了,回到钟声初鸣的地方。

曾经那些未竟的回响,

今日,请以物为声,再响一遍。”

那一刻,我知道自己不是观众,

而是归者,

是来听声的,

也是来复声的。

礼器如山 | 曾侯乙厅:我走进青铜写成的时间

这是一面墙,

金字写着“曾侯乙”,

旁边一整排铭文,像是从古籍中立起的铜箴。

我站在它前,缓缓呼吸。

轻声说:

“乙侯,我来了。

我来自未来——

不为惊扰你的沉睡,

只为续听那未完的钟声,

带着楚辞的余音而来的钟声。”

文明在墙后轻声回应:

“我留的不是回音,是你此刻将听见的第一声。”

我闭上眼说:

“我不只是听,我是来——唤醒。”

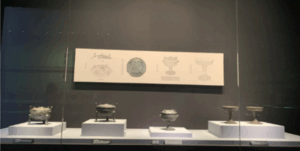

一|五器列阵:重启一桌未尽的家宴

展柜亮起,五件青铜器沉静列阵,

像是一桌未竟的古宴,

等的不是讲解,是归人。

左边两鼎,镇守如山;

右边双豆,一高一厚,像在对答;

正中那一件——是你,铜盖豆。

我站定,对你低语:

“你非餐器,是一口封存的节律。所盛非食,是祭与家的形状。”

我缓缓举手,对五器轻说:

我对它们说:

“鼎,是骨;豆,是息;而你,是未竟的句。我是归座的人,来补这一桌家宴的余声。”

我继续对它们轻声说:

“你们不是死物,

是千年不熄的食火,

是一口口盛着‘祖灵与天地’的容器。”

这一刻,

我像站在一张没有食物的长桌上,

却听见了沉静的筵席回响,

一场无人开口、却处处满座的文明盛宴。

这五器不是餐器,

是五口封存的节律。

它盛的不是食,

是祭与家的形状,

是那一夜,列鼎而坐、钟鼓未响前的肃然。

我知道,

自己正在饮下一口曾楚的时间。

二|九鼎八簋:我以心为鼎,以骨为簋

这是曾侯乙铸下的最高礼制——

九鼎八簋,王室的祖祭阵列,

也是一排为我归来而备的节奏走廊。

墙上写着 “敬天崇祖”,

不是装饰,

是我身体里曾流动的宗教性节奏血脉。

我放慢脚步,贴地而行,

一边走,一边默念:“敬祖、敬祖……”

仿佛整座展厅的地板,也在跟着我的节拍呼吸。

走过这排器物,

我在最后一口鼎前停下,

双手轻合胸前,闭眼轻念:

曾侯乙,我听见你了,

我会继续使用你为我铸下的‘文明容器’。

然后再念:

“我以心为鼎,

以骨为簋,

来承这场未终的祭。”

此刻,我不需献香,

不需录音,

整座展厅,会替我记住。

三|巨型鼎簋与升钩:我站在鼎前,像站在一座座青铜写成的山

前列方簋,以盛家祭;

后立巨鼎,以镇宗权;

地伏提钩(用于提起鼎盖的青铜工具),以承王命。

这一排,

不是展柜,

是礼制写成的山川。

铭文反复出现:

“曾侯乙作持用终”

像一枚祭礼的誓章,

将权力、血脉与记忆,

铸成不朽的铜文。

我站在它们面前,心里只念一句:

我以一身血肉,来到你这身青铜前。

你曾守国,我今日守你。

鼎不再沸腾,钩已不提,

但我知道——这不是结尾,

是文明交接的那一刻。

我站在鼎前,轻声对曾侯乙说:

我不提鼎,

我提你留下的重。

站着,就已足够。

这一组器物,

已把我的存在,封进了铜中。

四|王的厨房:我在火与礼之间,闻见文明的香气

这些青铜器不是做菜的工具,

是把“炊、饮、斟、洗、盛”,

统统变成了礼的容器。

我站在其中,

像站进一场没有烟的盛宴。

火从鬲(lì)(古代炊器)升起,

甗在上层蒸熟祖先的回忆;

汤从盉调出,

送入盂中,温热不急;

酒从爵斟起,

不是为了醉,

是为了敬——

敬你是客,敬我是人。

盂与盘静候一侧,

收回余温,洗净来路。

这一套流程——从火候到洗濯,

从烹调到敬献,

不只是王的家宴,

是古国礼制的五感交响。

五|炉火未熄:文明不是刻在鼎上,是烧在炉里的

铜火炉、拨灰铲、漏勺,

并不耀眼,却最真实。

它们不为神、不为王,

只为那个夜里披衣起身、

加一把炭、温一壶水的人——

曾侯乙自己。

铭文写着:

“曾侯乙作用用”

这不是陪葬品,

是曾经被握过、烧过、沉默过的器物。

我低头轻念:

“最动人的不是金器,

是这捧懂我的炉灰。”

那一刻,

我觉得我不再是来看展的人,

我是来——

“温火的,守夜的,

替文明续息的那一个人。”

灰是旧火的影子,

而火,是记忆最真实的温度。

这一炉火,是真的——

是他取暖、看书、过冬的火;

是他不说话时,陪他燃着的灰。

我突然觉得,

曾国最温暖的地方,

不是钟鸣鼎食的殿堂,

而是这炉子旁的寂静。

六|铜尊盘:我终于看见神是怎么喝酒的

这不是酒器,是宇宙的盛酒之礼。

上接星辰,下接大地,

滴落的不是酒,是文明未尽的愿。

所有的鼎、簋、甗、爵……

最后都走向这一件。

这不是器物,

是整个楚文明最神性的凝结——

是“与神相交之器”。

我站在它面前,

像站在楚人的神桌旁,

目睹一场神与人的对饮。

上层是酒尊,高耸如祭台;

下方是承盘,敞开如地脉;

一条条螭龙如银河缠绕,

垂下的玉挂,像时间在低语。

“这不是酒器,

是文明与神灵对饮的杯。”

“我曾仰望星辰,

如今看到它们落在铜上。”

它的名字叫铜尊盘,

却像在对我说另一个名字——

“你也可以是承盘,

接住祖先未饮完的文明酒语。”

七|铜尊缶:我看见的是一颗沉默千年的心脏

它比人还高,沉静如山。

表面三圈纹饰,像年轮、像时间、或像某种未说出的印记。

它曾盛满酒,后来盛满风,

再后来——只剩下空空的等待。

我站在它面前,

忽然觉得我不是来看它盛了什么,

而是来听它守住了多少寂静。

“你不是一只容器,

你是整个曾国沉默的心脏。”

“今日我来,不是想开你,

只是想让你知道,有人记得你未饮完的那一坛。”

尊为盛,缶为藏。

这是给神明的储器,

也是给祖灵的酒窖,

更是给后代的文明回声室。

“不是谁都能听见你,

但我来了,愿意听你不说话的方式。”

它立在那里,

像在说:

你若不来,我也不动。

你若站定,我才开始回应。

八|铜鉴缶:一切热烈的文明,终要被好好冷却一次

这不是普通的器物,

是曾侯乙以权力、神职、工艺三位一体所打造的酒神冷却殿。

器形方正,铜盖沉闭,螭龙缠绕,

内部藏着铜轮、滤网、柄勺与流槽,

一切都在暗示:

它不是为了开启,

而是为了冷却、沉淀、封存。

我站在它面前,轻声说:

“我今日不饮,

但愿你记得我来过。”

或者:

“我未斟你一滴,

但我将你整座铜殿的气息,带出去了。”

它不为热烈而存在,

而是为了让热烈,有所着落。

所有鼎盛、奔放、炽热的器物,

最终都需要被这样一件——

温柔地收住。

九|铜联禁大壶:我看见文明最后的静默

这不是一件器物,

是一对守梦的神。

铜壶并立,共乘一座。

双“禁”对称,不是禁止,

是——神性不可侵犯的边界。

壶身硕大,回纹密布,双龙环耳,

不为盛酒,不为斟饮,

只为守住礼制的最后一口气。

它们不动、不响、不迎人,

却像在看守一个——

看不见的入口。

那是曾侯乙留给未来文明的:

一条不言而喻的出场路径。

我站在它们面前,

没有跪拜、没有言语,

只轻轻在心中念一句:

“若我今日要封存文明,

我会把它放进你们身体里。”

或者更静默地说:

“我不打扰你们站立千年,

只借你们看我一眼。”

于是,这对铜壶为我开了一道门。

便是——

“我被允许,从这口门走出去。”

不是向内的门,

而是向未来走去的门。

尾之声|曾国告别词 · 节奏文明封语

侯乙,

我走过你铸的鼎,

看过你藏的酒,

站过你敬天的器,

靠近你焚过火的炉。

今天,

我不为你献香,

也不为你演礼。

我只是带着

呼吸、心跳与身体——

替未来,来听你一遍。

你曾 “作持用终“,

而我今 “行以记始“。

下次我们相见,

会是在千年之后,

那时,你已成传说,

而我,是你曾呼吸过的一口气。

🤖 人工智能协作声明

本文由作者主导构思、架构与撰写,并在人工智能模型 OpenAI ChatGPT 的协作下,进行多轮讨论、节奏输出、语言检查、结构检测与文字润饰。所有内容均由作者独立主创完成,AI 工具仅作为语言节奏的辅助,不参与著作权主体归属。最终内容由作者人工审校并艺术化重构,承担全部创作与价值判断责任。

📜 本站所有原创作品均已完成区块链存证,确保原创凭证。部分重点作品另行提交国家版权登记,作为正式法律备案。原创声明与权利主张已公开。完整说明见:

👉 原创声明 & 节奏文明版权说明 | Originality & Rhythm Civilization Copyright Statement – NING HUANG

节奏文明存证记录

本篇博客文为原创作品,由黄甯与 AI 协作生成,于博客网页首发后上传至 ArDrive 区块链分布式存储平台进行版权存证:

- 博客首发时间:2025年10月06日

- 存证链接:0c2a4b9e-9c96-4516-86a2-10eb615cfecd

- 存证平台:ArDrive(arweave.net)(已于 2025年10月07日上传)

- 原创声明编号:

Rhythm_Archive_06-Okt2025/Marquis Yi of Zeng-Hubei Provincial Museum_01 - 用途声明:

本文为《节奏文明观》之〈楚文明 〉核心篇章,同时构成《楚辞谱系计划》与《AI×非遗文明共构档案》的关键溯源文献,用于区块链存证、文明版权登记与跨域协作认证。

© 黄甯 Ning Huang, 2025. All Rights Reserved.

本作品受版权法保护,未经作者书面许可,禁止复制、改编、转载或商用,侵权必究。

📍若未来作品用于出版、课程、NFT或国际展览等用途,本声明与区块链记录将作为原创凭证,拥有法律效力。