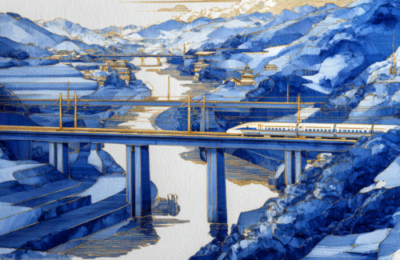

《六大思维之五|精度思维:如何在高速中保持稳定与秩序》

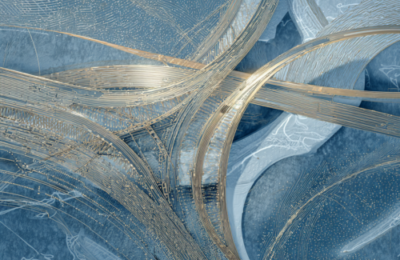

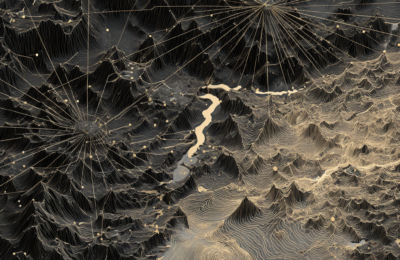

本篇文章透过楚简《筮法》的 “数、位、时、度”四大结构,重新理解高速铁路的精度逻辑。 两千年前的卜筮算法与今天的高铁列控系统,在本质上都在回答同一个问题: —在加速变动的世界里, 如何判断“可行”与“不可行”的边界? 这不是比较古今技术,而是揭示一种跨越两千年的文明底层结构: 以关系对位、以时间校准、以边界守护确定性。 所谓“精度”,不是把世界算得更细,而是在高速中保持系统清醒、结构稳定与节制自知。 This essay explores the logic of “precision” through the four structural principles found in the Chu bamboo-slip text Shifa— Number, Position, Time, and Boundary— and aligns them with the architecture of modern high-speed rail control systems. Across a span of two millennia, both the ancient divination algorithms and today’s CTCS-3 system are ultimately responding to the same question: —In a rapidly shifting world, how do we determine what is “feasible” and what is “forbidden”? This is not a comparison of technologies, but an unveiling of a deeper continuity in Chinese civilizational logic: alignment of relations, synchronization of time, and the safeguarding of boundaries. “Precision” is not about calculating the world into finer detail, but about sustaining clarity, stability, and disciplined self-awareness within systems that move at high speed.