一縷香煙,穿越萬里風塵,未曾斷絕。

從大唐長安出發,跨越河西走廊、玉門關,直到蔥嶺雪山彼端的古天竺,一條名為「香」的道路,悄然鋪展在時光之上。

本篇探尋的是「玄奘與檀香」的故事。

這位唐代高僧,以一人之力,連結東西文明的橋樑,也在漫漫征途上,讓檀香的靈魂一路隨行。

當年,玄奘法師孤身離開長安,不是沿著一條直線西行,而是繞過重重雪山沙海,踏遍了千山萬水。

根據中央電視台《玄奘之路》記載,他的西行路程,長達五萬里(約二萬五千公里),比紅軍長征還多出一倍。

每一步,皆在極限與信念之間,燃燒著無聲的香火。

西行途中,檀香成了最堅韌的隨行之物。

在沙漠的烈日下,在雪山的冰寒中,那抹溫潤而堅定的香氣,安撫了旅人的疲憊,也像是一縷縷微光,指引著前方未知的道路。

對佛教而言,檀香象徵「升」——升華、超越,通向更高境界。

異於沉香的「和」,檀香以氣芳醒神,能引諸香上達極高之分。

故檀香不僅薰香供佛,亦可入藥行氣安神,成為療癒與禮佛的雙重妙用。

而對玄奘而言,每一次焚香,便是一次心靈的洗禮,一次與信仰的無聲對話。

《大唐西域記》中曾記載檀香之名:

來自遙遠南國的檀香,被視為最尊貴的供養之物,其香氣能清淨心神、驅逐惡障。

玄奘一路收錄異域奇香,也將這份超越時空的馨香,帶回了故國。

今日之西蘭高鐵,從西安到蘭州,跨越千山萬壑。

當車窗外黃土高原與祁連雪峰飛馳而過,或許能隱隱想像,當年那位年輕僧人,如何在無盡荒原中,靠著一縷檀香,抵禦孤寂與恐懼,步步向西。

高鐵之速,抵不過信仰之堅。

而檀香之緩,卻勝過萬里長路。

玄奘法師用雙足,丈量了大地;用心魂,搭建了文明之橋;用一縷香,超越了千年。

萬里之外,香氣未散。

一部《大唐西域記》,一座大慈恩寺,一縷千年檀香,至今仍在。

當列車抵達蘭州,或西安,請下意識深吸一口氣。

你聞到的,或許不只是塵世的煙火味,還有千年前,玄奘法師衣袂飄然時,留下的那縷溫柔而堅韌的香。

一縷香行,萬里無疆。

檀香不語,但早已寫盡,一場人間最堅韌的跋涉。

《大唐西域記》

《大唐西域記》,簡稱《西域記》,為高僧玄奘口述,弟子辯機執筆編集而成,共十二卷,成書於唐貞觀二十年(646年)。

書中記載了玄奘歷時十七年,從中國出發至印度,途經新疆至南印度沿途一百四十多個國家的地理、交通、氣候、物產、政制、宗教、語言、風俗等詳實見聞。

玄奘筆下曾對檀香有過如下記載:

秣羅矩吒國國南濱海,有秣剌耶山,崇崖峻嶺,洞谷深澗,其中則有白檀香樹。

栴檀儞婆樹,樹類白檀,不可以別,唯於盛夏登高遠瞻,其有大蛇縈者,於是知之,猶其木性涼冷故蛇盤也。

既望見已,射箭為記,冬蟄之後方乃採伐。

譯文:

秣羅矩吒國南部臨海,有秣剌耶山,山崖高聳、山谷深澗,山中生長白檀香樹。栴檀儞婆樹與白檀樹外觀相似難以區分,唯有在盛夏登高遠眺,若見樹上有大蛇盤繞,便可辨識——因檀木性清涼,蛇喜盤踞其上。發現後以箭標記,待冬季蛇蟄伏時方可採伐。

一縷檀煙,穿越千山萬水;一段筆記,留存萬古清芳。玄奘記下的,不止是樹木,亦是心念。

資料來源: 大唐西域記 & 香文化(917)大唐西域记—檀香

檀香 · 玄奘

1. 萬里黃沙作紙,玄奘以腳步書寫經卷。

2.一縷檀香破空,穿越千年不滅的信仰。

3.長安夢遠,出關路險,只帶一爐不滅的香。

4. 風沙怒吼,獨留青燈一點,照亮心中的佛國。

5. 五萬里,不是距離,是一次靈魂的淬鍊。

6. 每一寸焦土,都燃起一縷沉靜的檀香。

7. 浩瀚星河下,他以血肉之軀渡海踏沙,求取真理之花。

8. 檀香入骨,願心堅似鐵,香氣悠然似雲。

9. 哪怕群山阻路,哪怕劫火焚身,信念如香,不屈不朽。

10. 西蘭高鐵一聲呼嘯,載著千年前未竟的誓言。

11. 玄奘走過的是苦路,留下的是光路;檀香燒盡的是枝葉,留存的是魂魄。

12. 朝聖者的足跡,早已化作大地脈絡;香氣微渺,卻在蒼茫裡指引方向。

歌曲《萬里香行》|檀香 · 玄奘 · 西蘭高鐵

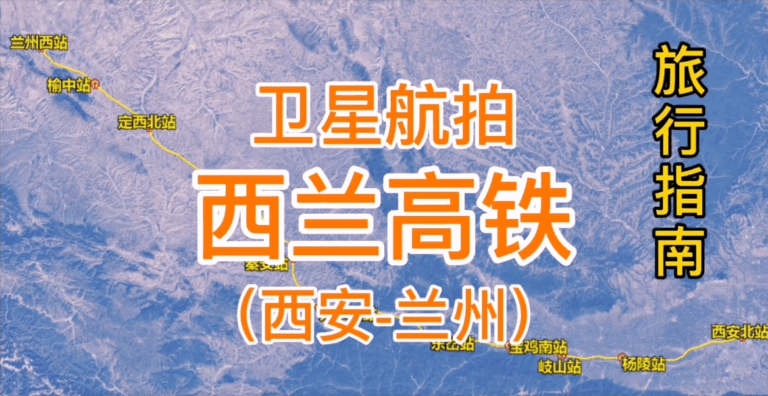

西蘭高鐵

五分鐘衛星高清航拍影片,全景呈現西安北站至蘭州西站的西蘭高鐵(全長567公里)

想要穿越中國西北的壯麗山河,體驗絲路古道的風采?那麼西蘭高速鐵路絕對是您的最佳選擇!

西蘭高鐵連接西安與蘭州,全長650公里,時速可達300公里。從十三朝古都西安出發,途經寶雞、天水,只需約2.5小時,便可抵達黃河之城蘭州。若接續搭乘京廣高鐵、鄭西高鐵,從蘭州前往北京也只需約8小時,輕鬆橫跨大半個中國。

這條鐵路不僅縮短了城市間的距離,更將西北文化、絲綢之路的歷史風貌串聯成一段段旅途。西安作為西北經濟、文化中心,蘭州則是通向新疆、青海、西藏的重要樞紐。搭上高鐵,您可以在一天之內,從長安古韻走進黃河奔流,從中原繁華穿越到西北蒼茫。

如果你渴望一場歷史與自然交織的旅行,西蘭高鐵,正在等你啟程!

資料來源:西兰高速铁路

動車組

CRH2

CRH5A/CRH5G

和諧號 CRH2 型電力動車組|舒適平穩,伴您馳騁四方

和諧號 CRH2 型電力動車組,是中國鐵路高速發展的重要里程碑之一。由中國鐵道部引進日本新幹線 E2 系列技術,並結合自主創新,由中車青島四方機車車輛股份有限公司研製完成。這款列車採用鋁合金空心型材車體,屬於動力分散式、交流傳動設計,兼具速度與穩定性。

作為中國高鐵家族中最早投入運營的車型之一,CRH2A 在 2007 年春運期間首度載客,迅速贏得廣大旅客好評。它擁有平整窗台、分區遮陽簾、柔軟舒適的座椅設計,並且氣密性與懸掛系統表現出色,讓每一次旅途都更加安靜與平穩。因為出色的乘坐體驗,CRH2A 也被鐵道迷譽為「最舒適的和諧號列車」。

無論是穿行於城市間的城際快線,還是奔馳在新建客運專線上,CRH2 都以其流暢的身影和溫柔的速度,成為無數旅客心中「最值得期待的旅途夥伴」。

和諧號 CRH5 型電力動車組|歐洲技術 × 中國速度,讓旅途更自在

和諧號 CRH5 型電力動車組,是中國鐵道部為推動第六次大提速,特別引進並自主生產的高速列車。由法國阿爾斯通與中國北車長春軌道客車攜手打造,結合歐洲先進技術與中國製造實力,成就了這款兼具舒適與效率的高鐵列車。

CRH5 採用動力分散式設計,源自阿爾斯通 Pendolino 宽體列車技術,並以意大利 ETR600/610 型為藍本,進行優化調整,取消了擺式功能,專為中國高鐵線路量身打造。車體寬敞穩定,內部布局合理,無論是短途旅行還是長途跨省出行,都能享受到平穩舒適的乘車體驗。

2004年,鐵道部與阿爾斯通簽訂技術轉讓協議,7項核心技術悉數引進,並由長春軌道客車實現大規模國產化生產。如今,奔馳在廣闊中國大地上的 CRH5,不僅承載著歐洲技藝,也承載著中國高鐵的未來與夢想。

無論你搭乘 CRH5 穿越城市或山河,它總以柔順的車身與堅實的速度,讓每一段旅程,都更加自在順暢。

CRH200J3-C

CR300BF

復興號 CR200J 型動力集中式動車組|普速鐵路上的新速度

復興號 CR200J 型電力動車組,是中國鐵路復興號系列中的一大主力,屬於動力集中式設計。截至2024年1月,CR200J 系列包含多個版本,涵蓋第一代(CR200J-A)、第二代(CR200J-B)、第三代(CR200J-C)、高原版(CR200J-D)以及內燃電力雙源型(CR200JS-G)等型號,廣泛運行於全國各地。

除了 CR200JS-G 屬於雙能源系統外,其餘均為純電力動車組。CR200J 的動力車以復興1型、復興3型電力機車(原和諧1G、和諧3G型)以及復興3型內燃機車(原和諧3K型)為基礎開發,拖車則基於25T型客車設計,整體由國鐵集團牽頭,中車株洲、大同、大連(動力車),以及唐山、南京浦鎮、青島四方、長春(拖車)等多家企業聯合研製。

CR200J 系列最高運營時速可達160公里,能在中國約10萬公里的既有電氣化鐵路網上靈活運行,適合開行長途普速列車及中短途城際列車。其主要型號包括 CR200J1-C(長、短編組)、CR200J3-C(長、短編組)、CR200J1-D(短編組)以及各類普速綜合檢測列車與160km/h級別內燃動車組。

CR200J 系列不僅是普速鐵路提速現代化的重要標誌,也是讓更多地區享受到復興號舒適旅程的橋樑。

復興號 CR300BF 型動車組|中國高鐵舒適新選擇

復興號 CR300BF 型動車組是中國標準動車組系列的重要成員,由中車長春軌道客車股份有限公司研製,並由中車長春、唐山兩地聯合生產。這款列車設計最高運行速度為 250公里/小時,定位於復興號家族中「中速高效」的等級,是CR400系列(350km/h級)與CR200J系列(160km/h級)之後的重要補充。

CR300BF 型列車採用輕量化鋁合金車體,車身長208.95米,寬3.36米,高4.05米,總重431.3噸。列車為8輛編組,設有一等座、二等座和二等座/餐吧合造車,動力分散式設計,使列車啟動加速更為平順,適合各種中短途高鐵線路。

2018年,CR300系列進行設計評審;2020年12月,CR300BF正式投入銀西高鐵營運,隨後迅速普及於多條新建高鐵線路,為旅客帶來便捷、舒適的全新出行體驗。

CRH380A

CR400AF

和諧號 CRH380A 型電力動車組|中國高速鐵路的速度象徵

和諧號 CRH380A 型電力動車組(又稱 CRH2-380型),是中國鐵道部為營運新建高速城際鐵路及客運專線,基於日本新幹線 E2系1000番台 CRH2 型動車組技術,自主研發升級而成的高速列車,設計最高營運速度達 350 公里/小時,最高試驗時速超過 400 公里。

為了適應京滬高鐵等新一代高速鐵路對列車性能的更高要求,中國鐵道部自 2009 年啟動「中國高速列車自主創新聯合行動計畫」,以 CRH2C 為基礎,全面提升牽引系統、空氣動力學外型及整車綜合性能,開發出新一代標誌性的 CRH380A 系列。

車體採用輕量化鋁合金中空型材結構,動力分散式設計,並引入全新的流線型車頭,顯著降低運行阻力與能耗。列車內裝升級,舒適度與氣密性優異,成為中國高鐵領域重要的技術里程碑。

2010年,CRH380A 首批試驗車於鄭西客運專線試驗成功,並在同年上海世博會亮相。2010年9月,鐵道部正式將型號命名為「CRH380A」(8輛編組)與「CRH380AL」(16輛編組),隨後陸續批量生產並投入運營。

今天,CRH380A 型動車組活躍於京滬、滬昆、滬寧、京廣等多條國家骨幹高速鐵路線路上,以其卓越的性能、流暢的外型與高效的運行效率,成為中國高鐵速度與品質的象徵之一。

復興號 CR400AF 型電力動車組|中國標準高鐵的旗艦之作

復興號 CR400AF 型電力動車組,是中國國家鐵路集團有限公司向中車青島四方機車車輛股份有限公司訂購,屬於「復興號」家族的重要成員之一。作為中國標準動車組的代表,它標誌著中國高鐵技術自主創新的重要里程碑。

研發歷程始於2012年,由中國鐵路總公司牽頭,整合國內企業、高校、科研單位力量,共同啟動「中國標準動車組」項目。2013年6月正式立項,2014年完成設計,2015年6月CR400AF首列樣車正式下線,並於同年完成多項高速試驗,在大西客運專線上達成最高時速385公里的測試成績。

2016年,中國標準動車組在鄭徐客運專線成功實現全球首次時速420公里雙車交會與重聯運行,展示了世界領先的高速鐵路技術。2017年1月,CR400AF獲得國家型號合格證與製造許可證,型號正式確立。

2017年6月,「復興號」品牌正式發布。6月26日,CR400AF列車於北京南站與上海虹橋站同步首發運營,成為京滬高鐵上的速度新標杆。2017年9月21日起,復興號在京滬高鐵按設計時速350公里正式運行,成為世界上首條商業運營時速350公里的高鐵線路。

復興號 CR400AF 採用鋁合金輕量化車體設計,擁有更高的能效與環保性能;車廂內裝舒適寬敞,氣密性出色,為旅客帶來寧靜、平穩的乘坐體驗。

📜 本作品已提交版权保护程序,原创声明与权利主张已公开。完整说明见:

👉 原创声明 & 节奏文明版权说明 | Originality & Rhythm Civilization Copyright Statement – NING HUANG

节奏文明存证记录

本篇博客文为原创作品,由黄甯与 AI 协作生成,于博客网页首发后上传至 ArDrive 区块链分布式存储平台进行版权存证:

- 博客首发时间:请见本篇网页最上方时间标注

- 存证链接:aabaad0e-eaf8-4077-83b6-b0381c0711c1

- 存证平台:ArDrive(arweave.net)(已于 2025年7月5日 上传)

- 原创声明编号:

Rhythm_Archive_05Juli2025/Rhythm_Civilization_View_Master_Archive

© 黄甯 Ning Huang, 2025. All Rights Reserved.

本作品受版权法保护,未经作者书面许可,禁止复制、改编、转载或商用,侵权必究。

📍若未来作品用于出版、课程、NFT或国际展览等用途,本声明与区块链记录将作为原创凭证,拥有法律效力。

《在轨道上思考:中国高铁六大思维 —— 导航地图》

《在轨道上思考:中国高铁六大思维 —— 导航地图》是一份高铁文明的阅读导航图谱:以高铁为显象、以楚文明为光源,通过九篇文章构建“速度显形 → 结构拆解 → 文明追问”的三层路径。它总结六大思维(规模、系统、技术、迭代、精度、共生),并引向从“速度文明”走向“节律文明”的未来方向。

“Thinking on the Rails: Six Paradigms of China’s High-Speed Rail — Navigation Map” is a curated reading guide to the civilizational logic behind China’s HSR system. Through nine essays, it outlines a three-layer path—Speed as Phenomenon, Structure as Method, and Civilization as Inquiry—distilling six paradigms (Scale, System, Tech, Iteration, Precision, Symbiosis) and proposing a shift from a “civilization of speed” to a “civilization of rhythm.”

《速度文明与未来交通:从成功到复杂性,到节律时代的可能性》

本文以旁观者与文化研究者的视角,探讨高速铁路在成熟阶段可能面临的结构性挑战,并以楚文明的时序与节律观作为参照,思考未来交通从“速度逻辑”走向“节律逻辑”的可能形态。文章并非政策评论,而是文明史与系统思维框架下的思想实验,为理解高速时代的系统逻辑与文明节奏提供另一种观察方式。

This article approaches China’s high-speed rail from the perspective of a cultural observer and systems thinker. It outlines the structural challenges that any mature large-scale system naturally encounters and introduces Chu civilization’s temporal and rhythmic worldview as an intellectual lens. Rather than offering policy critiques or recommendations, the piece serves as a conceptual exploration of how future mobility may shift from a logic of speed toward a logic of rhythm, enriching our understanding of systemic behavior in the age of high velocity.

《六大思维之六|共生思维:如何超越自主与开放的矛盾》

《共生思维》以楚文明的系统观为思想光源,提出一种超越“自主 vs 开放”二元对立的文明结构。

楚文明的核心洞见——异(差异)为材料、位(位序)为秩序、生(互生)为能力——

为现代工程与现代文明提供了一套重新理解复杂系统的框架。

文章以中国高铁为案例,展示系统如何通过:

看见差异(异) → 安放差异(位) → 激活差异(生)

从“并存”迈向“生成”,完成结构升维。

在这一框架中:

差异不再是冲突,而是系统生长的起点;

位序不是等级,而是多元逻辑协同的结构;

互生则代表系统能力的持续生成与外溢。

这一思维不仅解释了中国高铁从引进到领先的演进逻辑,也使楚文明的结构智慧在现代工程与全球化背景下重新获得现实意义——

为当代文明如何处理复杂性、差异性与系统升级提供了新的方法论。

“Symbiotic Thinking” draws on the systemic worldview of Chu Civilization,using its core triad—Yi (difference), Wei (structural placement), and Sheng (co-generation)—as a conceptual lens for understanding how modern systems transcend the binary tension between autonomy and openness.This article uses China’s high-speed rail as a contemporary case study,demonstrating how a system evolves through three stages:recognizing differences (Yi), structuring them (Wei), and activating their generative power (Sheng).Within this Chu-inspired framework:difference becomes the raw material for system growth,order (Wei) provides the structural logic that allows diverse components to coexist without conflict,and co-generation (Sheng) represents the continuous emergence and outward expansion of systemic capability.This perspective not only clarifies China’s path from technology importer to global leader,but also revitalizes the intellectual legacy of Chu Civilization—revealing its relevance for modern engineering, globalization, and the governance of complex systems.It offers a methodology for contemporary civilizations seeking to structure diversity, stabilize cooperation,and generate new systemic capacities in an increasingly interconnected world.

《六大思维之五|精度思维:如何在高速中保持稳定与秩序》

本篇文章透过楚简《筮法》的 “数、位、时、度”四大结构,重新理解高速铁路的精度逻辑。

两千年前的卜筮算法与今天的高铁列控系统,在本质上都在回答同一个问题:

—在加速变动的世界里,

如何判断“可行”与“不可行”的边界?

这不是比较古今技术,而是揭示一种跨越两千年的文明底层结构:

以关系对位、以时间校准、以边界守护确定性。

所谓“精度”,不是把世界算得更细,而是在高速中保持系统清醒、结构稳定与节制自知。

This essay explores the logic of “precision” through the four structural principles found in the Chu bamboo-slip text Shifa—

Number, Position, Time, and Boundary—

and aligns them with the architecture of modern high-speed rail control systems.

Across a span of two millennia,

both the ancient divination algorithms and today’s CTCS-3 system are ultimately responding to the same question:

—In a rapidly shifting world, how do we determine what is “feasible” and what is “forbidden”?

This is not a comparison of technologies,

but an unveiling of a deeper continuity in Chinese civilizational logic:

alignment of relations,

synchronization of time,

and the safeguarding of boundaries.

“Precision” is not about calculating the world into finer detail, but about sustaining clarity, stability, and disciplined self-awareness within systems that move at high speed.

《六大思维之四|迭代思维:如何在现实中撞出道路》

这篇文章尝试用楚简《性自命出》的四个节律——

待物、待悦、待习、待奠,

重新解释中国高铁的发展逻辑:

不是计划推动创新,

而是现实一次次撞出道路。

文章以六次大提速、600 公里磁悬浮、复兴号标准体系为案例,

展示了一个文明如何在

被迫应对 → 修正自身 → 形成稳态 → 再次被挑战

的循环中成长。

它不仅是一篇关于工程技术的观察,

更是关于系统、组织与个人如何

在不确定世界里建立自己的迭代节律的思考。

This article reframes the development of China’s high-speed rail

through the four rhythms from the Chu bamboo manuscript Xing Zi Ming Chu:

trigger (待物), alignment (待悦), practice (待习), and stabilization (待奠).

Innovation here is not driven by linear planning,

but by repeated collisions with reality that force the system to adapt.

Through three key cases—

the Six Rounds of Speed-Up,

the 600 km/h magnetic-levitation program,

and the Fuxing unified standard system—

the article reveals how a complex civilization grows by cycling through:

being disrupted → self-adjusting → reaching stability → being disrupted again.

More than a technical narrative,

it is a reflection on how systems, organizations, and individuals

can build their own iterative rhythm

in an uncertain and rapidly changing world.

《六大思维之三|技术思维:如何让创新持续生长》

本篇探讨“技术如何持续生长”的底层结构。

技术并非由突破产生,而是在时间、节律与关系中被慢慢托起。

以中国高铁为例,我们看到技术从引进到自主,从集成到体系化,其本质是一个“生命式”的生成过程。

本文结合楚简《汤在啻门》的阶段生成智慧,提出技术生长的三大逻辑:阶段性、结构性、时间性,并呈现推动技术生长的“人之维度”。

This essay explores how technology grows, not through sudden breakthroughs, but through long-term rhythms, stages, and structural coherence.

Using China’s high-speed rail as the primary case, it argues that technological innovation is a generative process—absorbing, integrating, and maturing over time.

Drawing on the Chu Bamboo Manuscript Tang zai Zhi Men, the article identifies three forms of technological growth: staged development, structural co-evolution, and temporal accumulation. It also highlights the human role in sustaining technological evolution.