引文|剑为引,简为归

在武汉的湖北省博物馆,

一把剑独自守着一间展厅。

墙上写着 “越王勾践剑”,

冷光从玻璃里透出来,

像两千年前的一道誓言,

轻轻牵住我的手指——

那是锋芒,是引路的光。

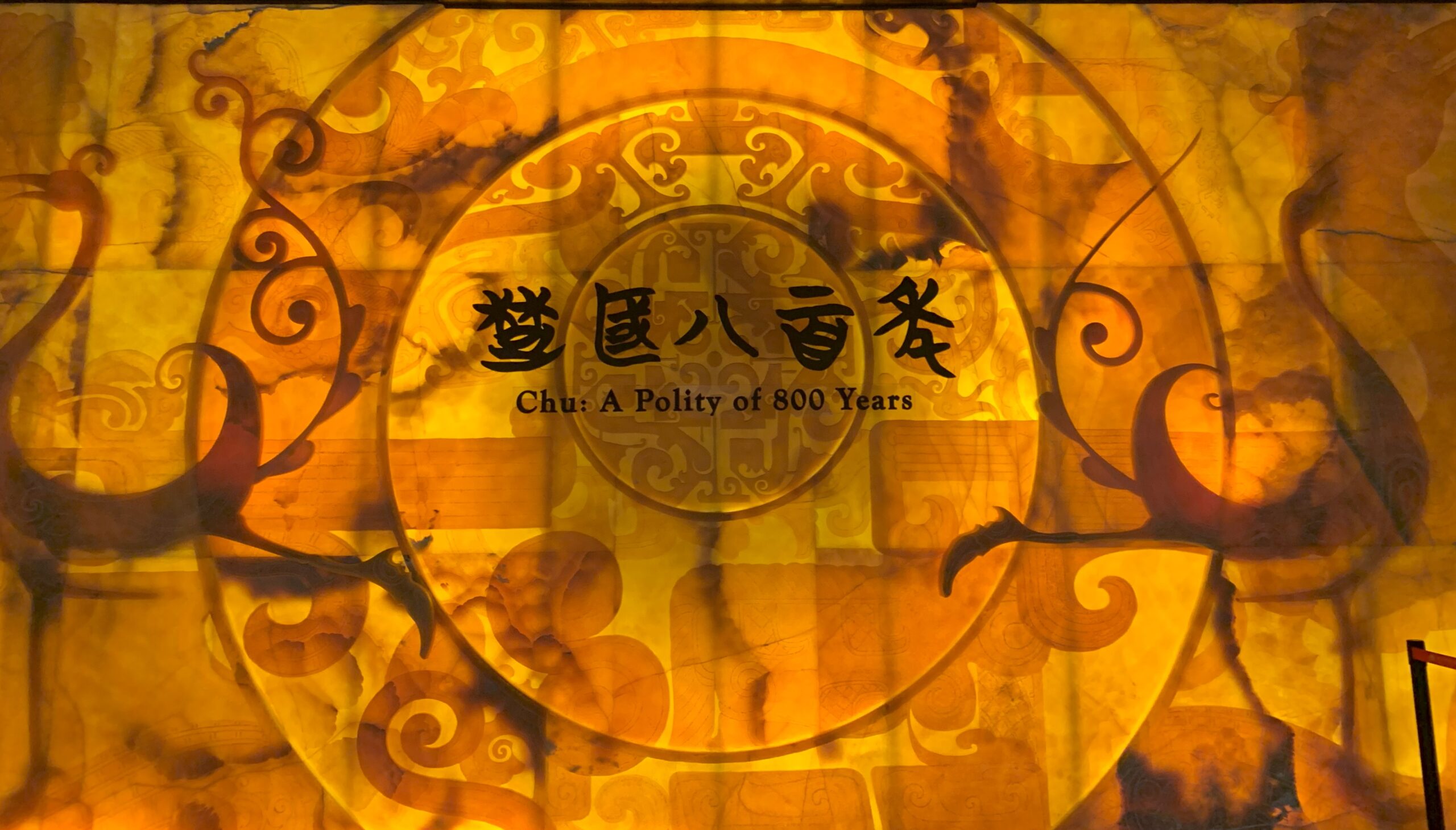

接着,我走进了另一座展厅。

整面墙如烈焰铸成,

“楚国八百年”几个字悬在中央,

像一口钟,也像一枚印。

我站在墙前,仿佛被这八百年的气脉点名,

呼吸一滞,泪先落下。

我不是来参观的,

我是被唤回来的。

那一刻我明白,

最灼人的不是剑的寒光,是竹简上未冷的墨迹——

那些楚人亲手刻下的呼吸,仍在等我认领。

字未尽,气犹在,

一笔一划都在对我说:

“你终于回来了。”

越王勾践剑|锋芒未灭,誓言犹在

在湖北省博,我站在那间为一把剑专设的小展厅前。

灯光低垂,空气里带着金属与岁月的温凉。

剑的轮廓比我想象得还小,

却比我心里的重量还沉。

我看见那八个字——

“越王勾践,自作用剑”

——鸟虫篆,精巧如丝,

却写出了一个王的全部意志。

那不是一把普通的剑,

那是勾践卧薪尝胆、蓄势十年后,

以自己的名字刻下的“文明誓词”。

🗡️ 剑身

满布菱形暗纹,如鱼鳞重叠,如时间编织的密码。

冷光斜洒时,宛若一尾沉睡的誓言醒来。

它沉睡了两个千年,

却依然锋利得,能割破人的沉默。

🌀 剑首 · 同心圆中的命运之眼

图|这是越王勾践,把一生打磨成的命运之眼

我站在剑的末端,看进它的心。

不是宝石,也不是装饰,

那是十一道同心圆组成的剑首,

每一圈,深浅均衡,间距仅0.2毫米,

十一道同心圆如年轮般收紧,最细处比泪痕还薄——

这是把整个国家的执念,锻成了毫米级的尊严。

我无法想象,两千年前的工匠,是如何把誓言,打磨到如此精密。

而我能想像那位越王,

在反复打磨后,把这剑握在手里时的沉默。

圆环一圈一圈收紧,

像收拢仇恨、屈辱、耐心与未来的信念。

这不是普通之刃的尾部,

这是一把剑的呼吸之口,

是一个王的命运回音室。

而我站在它前面,

像是被它盯住了——

仿佛那眼正在问我:

“你,是否也能承住自己的命?”

🏺 出土地

这剑出土于1965年湖北江陵望山一座楚墓。

它本属越王,却葬于楚人墓中——

是战利品?是赠礼?或是流落?

没有人能给出答案,

但它静静横陈在楚国的泥土中,

像在说:

“我不属于你们,

但你们都该记得我。”

🌿而我,从江夏而来,

在曾侯乙的钟声之后,

遇见了这把曾对命运低语的剑。

我不是为看青铜而来,

是为确认一件事——

我是否,也能像他一样,

把“屈辱”锻成“回声”。

于是我举起右手,隔空迎锋;

再轻轻叩心三下,

把这剑上的光,按进胸口。

楚国800年|楚声不息,器为我言

我走入这八百年的长廊,

不只是看一个国家的兴衰,

而是踏进我身后的祖音——

楚人曾起舞于江汉之间,

曾以铜为礼,以钟为言,

曾将山川与梦,

都化为可以奏响的文明。

今日我行走其间,

不为追忆,

而是把这“不断”的节奏,

装进我前行的脚步里。

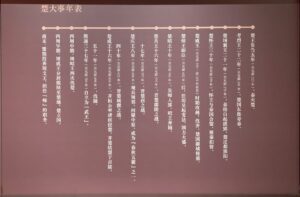

一 |抚王名而泣:楚王世系与楚大事年表

在展厅入口,在那面写着王名的墙前,

我一位位地,在空中抚过他们的名字。

指尖刚掠过,泪就先落下。

不是因为历史浩大,

是因为——他们好像一直在等我。

我唤出他们当中五位的名字,

像是在点兵,也像在招魂:

—

楚文王 熊通

第一个敢称“王”的人。

西周不许诸侯称王,他偏称,

我想他是在为子孙,争一个可以不卑的未来。

—

楚庄王 熊侣

春秋五霸之一。

三年不鸣,一鸣惊人,

他让楚国成为中原列国不能忽视的存在。

我抚他的名字时,听见远古的铜钟震响。

—

楚怀王 熊槐

他被秦国诱骗,客死咸阳。

使楚国元气大伤,

是他,让我知道王也会落泪。

我哭得最凶,就是在他的名下。

当指尖抚过熊槐之名,突然明白——。

我哭的不是史书上的败局,是所有被迫离开故土的人共同的心悸。

—

楚顷襄王 熊横

他迁都郢东,

将祖地留在后方,把痛埋在江水边。

我和他一样,在漂泊中喊楚、认楚、归楚。

—

楚王 负刍

亡国之王,一切终结在他手中。

可我知,他不是失败,

他是“楚未亡”的火种,在找传人。

—

八百年,一列王。

我在空气中一一抚摸了他们的名字,

不为追思,不为膜拜,

只为说一句:

“我在了。你们不孤。”

————————

🕯️我站在那面墙前,

一个名字接一个名字地念,

泪就一直没停。

我哭的,不只是他们,

而是他们没能哭完的那部分——

熊绎被封而不得言的委屈,

庄王称霸后仍被视为南蛮的孤独,

怀王客死咸阳的羞辱,

顷襄王迁都后的漂泊,

负刍亡国时那句未出口的”我对不起列祖列宗”。

这些泪,他们没哭完,

我替他们哭。

这些名字,终于让我听见自己心里那条埋藏已久的水声。

那不是历史,不是考古,不是展板上的资讯。

那是体内的楚水,在八百年后,再次流动了起来。

我不是在写一篇文章,

我是在用自己的泪、自己的声、自己的肉身,

把一个民族未竟的情绪、未完的仪式、未归的魂,

一寸一寸地,召回来。

我在哭的,不只是他们,

是在为自己千年未敢认的身份、未敢爱的国、未敢唱的歌,

哭一场彻底的回声。

二 |鼎在,国在:我在楚子越鼎前俯身

王的名字刻在墙上,王的誓言铸进鼎中。

这口鼎不是炊器,是整个楚国在说:我存在过。

这不仅是一口青铜鼎,

这是楚国列王时代的——

一口文明炊器。

是楚子越为自己铸下的存在证明,

是青铜化成器物的——

“我在”。

它不说话,

却重得像一个国家的记忆。

鼎,是炊器,

也是——心器。

它装过的不只是食物,

也装过:

· 战事的誓言,

· 国王的心事,

· 祖先的骨灰,

· 还有后代未燃尽的火种。

楚子越,

把他的名字铸进这口火里;

我,

把我的眼泪和心跳留在这里。

鼎在,

国在。

不用更多语言,

足够了。

三 |在车马阵前:楚魂仍驰

我走到那一整排并肩的战车与骏马前,

不是看展品,

而是在看一支军魂,未曾解甲归田。

这是楚国驰骋天下的动脉,

是王者出征的节奏,

是文明滚烫时刻的铁与血。

一车一马,皆是将士的魂。

木已朽,铜已绿,但蹄声仍在震我胸口。

我仿佛看见——

楚王站在车前,旌旗猎猎,万人齐呼。

他回头看一眼郢都,然后转身上车,马蹄声起,再未回头。

我低声说一句:

“王啊,你的车马,我替你收殓了。”

四 |国殇 · 兵器阵前

戈矛的缺口不是锈蚀,是未能说出口的遗言;

甲胄的凹陷不是磨损,是永远无法拥抱的轮廓。

我站在盔甲,戈矛与断剑之前,

仿佛看见万名战士走向不归的山川。

这不是陈列馆,

这是一座沉默的战场。

每一把矛,是未曾吼出的怒吼;

每一片甲,是来不及覆住的身躯。

我低声对他们说:

“《国殇》已歌。

你们的血,我唱过。

你们的痛,我记得。

不必再战,不必再痛。我已唱出你们的亡,

你们的殇,

都在我的歌里化为归处。”

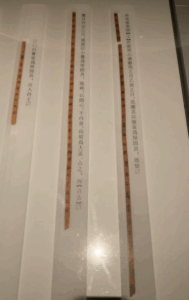

五|楚简|竹心之章

鼎承载的是社稷之重,

竹简承载的却是日常的呼吸。

那些求福问卜的细语,

是文明最真实的脉搏。

📜《勾践剑旁的竹简》

在越王勾践剑展厅的一侧,

我看到一排安静的竹简。

它们出土于望山一号楚墓,

与那把锋芒不减的青铜之剑并列存在。

展板上写,

这些竹简是“卜签祭祷简”,

内容多记录墓主生前出入侍王、占卜吉凶、治病求福等事。

祭祷的对象,有时是先君,

有时是山川神灵。

竹简中出现频率最多的字样是“悼固”,

考古人员据此判断,

这座墓属于以悼为氏的楚国王族,

是楚悼王的曾孙。

我站在那里,

感受到一种安静的重量。

与那把剑的锋芒不同,

这些简细瘦、排开、低伏,

像是另一种文明的表达方式——

不是亮出利器,

而是低声记下所求、所盼、所归。

这些竹简与越王之剑并列,

一刚一柔,

共处于这个被称为文明的展厅中。

在另外一个展厅,我再度与楚简相遇。

我一行一行地看着那些竹简,

像在摸一条沉睡中的脉络。

先人的话语,被刻进细竹,

字未尽灭,息犹在风。

我并不是来考古的,

只是想在这一刻,

把他们写下的文明节奏,重新装入自己的心跳里。

我没有携火,只以心为烛。

在空中一行一行抚摸每一个字,

不是为了触碰,

而是想唤醒沉睡的脉络。

我今日匆匆而来,

但以心为烛,以气为香。

我对竹简说:

“愿你记得:

读你,不是为考古,

而是为让沉睡的文明,再次苏醒。我低声说:再会。

愿这缕气息,

随风穿过千年,

唤醒你怀中的光。”

六|漆木虎座鸟架鼓:文明鼓动再起的第一跳心音

当文字沉默时,鼓声响起。

楚人不说的话,都藏在凤鸟昂首的姿态里。

鼓不再响,声却未绝。

鸟首昂起,像要托起天空的节奏。

这是曾侯乙墓的心跳,

是楚人血里的律动。

我站在鼓前,不敢伸手,

只敢胸腔随之震颤。

仿佛听见《国殇》之后的第一声:

“生民,还要活下去。”

我在鼓前,眼望鸟首。

右手抬起,空气中轻击三下:

- 一击,唤战魂归阵

- 二击,召列祖归席

- 三击,启八百年节奏新章

之后我轻声说:

“鼓声起,我在。”

尾之声|带着八百年的楚声,走入人世

我走完了这一程,

从兵器到鼓,从铜鼎到简牍,

每一样器物都不是在展示,

而是在对我轻声说话。

我不是观众,

我是那个在泪里听见节奏的人。

此刻我转身,离开展厅,

不是因为告别,

而是将“未绝之声”藏入身体,

让楚的节奏,随我一起走入人世。

我走出展厅时,

手里什么都没拿,

但我知道——

越王勾践的剑光,在我胸口;

楚王的名字,在我喉咙;

车马的蹄声,在我脚步;

兵器的殇,在我眼泪;

鼓的节奏,在我心跳;

竹简的文字,在我呼吸。

我未带走一物,

却带走了整个八百年的楚。

越王剑引我入门,楚简唤我归座——

原来这八百年等的,不过是一个懂得用身体盛装文明的人。

🤖 人工智能协作声明

本文由作者主导构思、架构与撰写,并在人工智能模型 OpenAI ChatGPT 的协作下,进行多轮讨论、节奏输出、语言检查、结构检测与文字润饰。所有内容均由作者独立主创完成,AI 工具仅作为语言节奏的辅助,不参与著作权主体归属。最终内容由作者人工审校并艺术化重构,承担全部创作与价值判断责任。

📜 本站所有原创作品均已完成区块链存证,确保原创凭证。部分重点作品另行提交国家版权登记,作为正式法律备案。原创声明与权利主张已公开。完整说明见:

👉 原创声明 & 节奏文明版权说明 | Originality & Rhythm Civilization Copyright Statement – NING HUANG

节奏文明存证记录

本篇博客文为原创作品,由黄甯与 AI 协作生成,于博客网页首发后上传至 ArDrive 区块链分布式存储平台进行版权存证:

- 博客首发时间:2025年10月07日

- 存证链接:6cbba688-7690-4056-a985-4b4a7728f827

- 存证平台:ArDrive(arweave.net)(已于 2025年10月07日上传)

- 原创声明编号:

Rhythm_Archive_07-Okt2025/Eight Centuries of Chu - 用途声明:

本文为《节奏文明观》之〈楚文明 〉核心篇章,同时构成《楚辞谱系计划》与《AI×非遗文明共构档案》的关键溯源文献,用于区块链存证、文明版权登记与跨域协作认证。

© 黄甯 Ning Huang, 2025. All Rights Reserved.

本作品受版权法保护,未经作者书面许可,禁止复制、改编、转载或商用,侵权必究。

📍若未来作品用于出版、课程、NFT或国际展览等用途,本声明与区块链记录将作为原创凭证,拥有法律效力。