这是一份关于文化美学的未来提案——「节奏文明观」

本项目是一项结合研究性与实验性的感知型创作,围绕中国高铁沿线的文化景观展开,尝试以香气、色彩、音乐、戏曲、非遗工艺等元素为线索,结合地理、历史、人文、美学与资料整理,构建一幅多维度的当代文化感知图谱,作为本人「中国高铁美学感官文化地图」的基础雏形。

创作过程中,特别引入人工智能语言模型(如 OpenAI 的 ChatGPT)进行文本结构、语义节奏与概念生成的多轮协作,探索人机共构在文化美学领域的实践可能。

一榫一卯,嵌合万象

古人云:“榫卯者,木之咬合,器之魂也。”这不是一场钉锤的敲打,而是一种关于契合的修辞。

榫,为阳、为凸;卯,为阴、为凹。二者交错不纠缠,嵌合不束缚。表面对立,实则圆融,如太极黑白鱼眼,相生相克。

榫卯,不只是结构技法,更是一种哲学,一种“天人合一”的工艺精神。不用一钉一胶,却能支撑千年宫阙、百尺高塔。

这不仅是一种连接方式,更是一种东方智慧:不做绝,留转圜;不争强,以和合。它让力的转移有序,让木的呼吸自由,是结构之术,亦是天地之道。无钉无胶,却能历经风霜雷电,抗震如山。

它既是理性的结构逻辑,也是文化的诗意抒情;一凸一凹之间,藏着中国人对秩序与温情、契合与留白的全部理解。

榫卯,在民居中温婉如诗,在园林中缠绵如画,在庙宇中庄严肃穆,而在山西应县的佛宫寺释迦塔上,则登峰造极。

图片来源:榫卯结构

一人·一艺·一生

约七千年前,浙江余姚河姆渡,一群先民,以骨骼为师、以自然为墨,凿出了最早的榫卯构件。干栏式建筑,榫与卯在木头之间悄然契合,方榫、圆榫、燕尾榫、企口榫……在没有文字的时代,他们已在木材上写诗。

春秋之间,工匠祖师鲁班行走于山水工地之间。传说他制木鹊飞天,凿龙浮水,尤以鲁班锁传世千年。虽非实作所创,却因结构奇巧,被视为榫卯之意的象征,留下了结构与思想的契合之道。

北宋李诫于《营造法式》中,以图代言、以尺定理,首次将榫卯结构体系化、标准化,将匠心写入国家制度,也写进文明骨架。从侧面图到剖面图,每一线每一角,皆是对木语的精细聆听。

千年之后,上海老匠王振华,不用一钉一胶,不标号、不留余地,用五年时间复刻微缩天坛祈年殿与赵州桥。他用七千余块木件,重建了一座可以拆解、可以理解、也可以敬畏的建筑。木块之间不过寸许,心意之间却横跨千年。

榫卯,是与祖先的对话。

工艺的尽头,是对精神的守望。

技艺如诗 · 木语如梦——榫卯的技法与灵性

一件榫卯作品,需要经过选料、划线、开榫、凿卯,到组装、打磨等工序。每一刀,每一凿,皆在毫米之间游走,误差不能超过一根线的一半。工匠的手不是在雕刻木头,而是在时间中雕刻精度。

榫卯有直榫、十字榫、燕尾榫等形式……它们并非冰冷的结构件,而是木头中的律动,结构里的情感。它们有角度、有性格、有默契,如舞者般咬合,如诗句般缠绵。它们共同构筑的不只是亭台楼阁、屏风门窗,更是一座山川湖海式的木构宇宙。

榫卯之妙,不在形制之间,而藏于心意之中。它讲究的不只是连接,更是节制的审美、进退的分寸、不言的温良。

榫卯的本质,在于契合:榫,是凸出的愿望;卯,是准备接纳的沉静。二者相嵌、彼此成全,而不彼此束缚。

榫卯的精妙,源于它背后的力学智慧。靠摩擦力自稳、靠榫头造型自锁:

燕尾榫,内窄外宽,形如飞鸟展翅,古称“乍”。它能在受力时向外拉紧,增强结构的稳定。榫眼若“上宽下窄”,称为“溜”,安装时愈嵌愈紧,自锁成形,不易松动。

放“乍”防脱,收“溜”增固。

一收一放之间,既是形制之巧,也是力学之道,更是千年榫卯结构中最静默而深刻的智慧。榫卯之道,就藏在这无声的咬合之中。

木,是有性格的材料。它会呼吸,会伸缩,干则收、湿则胀。木匠顺着木纹切割,让结构顺应木材的“脾气”,保留它的韧性,也延续它的柔和。正是这种顺势而为的智慧,让榫卯在季节更替间,依旧紧密如一。

而在庙宇深处、楼阁之巅,榫卯不是单点生效,而是成千上万处协同发力。比如斗拱,层层堆叠、彼此穿插,将屋面的重量化整为零,将风雨与地震的冲击一一化解。微小的位移,汇成一种大结构的动静平衡——这是一种东方式的稳,是一场结构的合奏。

榫卯不是造物的技巧,而是一种关乎契合、顺势、温柔与力量的哲学。

榫卯之门|北京古代建筑博物馆

在北京西城先农坛,有一座不喧不闹的博物馆,以一砖一瓦、一榫一卯,默默守望着千年营造的智慧。

它不言说,却处处低语。从斗拱到梁架,从榫卯节点到比例模型,馆中藏品仿若古人手中的立体手稿,在尺规之间,悄然诉说建筑的逻辑与哲思。

徜徉太岁殿、拜殿、西配殿,如同步入一部木构史诗:七千年文明,在榫卯之间开合;万物之灵的我们,亦在其间行走、体会、回望。

《营造法式》、样式雷图档、隆福寺藻井、祈年殿模型……皆在此呈现榫卯结构的理性与美学。

若说应县木塔是榫卯的高峰,这里,便是榫卯的门槛,是理解一切结构智慧的最初一砖。

一塔凌空|榫卯之极

在山西应县,有一座塔,如箭指苍穹,历千年而不倾。她名佛宫寺释迦塔,世人称之为“应县木塔”。

始建于辽代清宁二年(公元1056年),这座木塔高达67.31米,是世界现存最高、最古老、保存最完整的纯木结构塔式建筑。她通体不用一钉一铆,凭借54种斗拱形式、上千处榫卯结构,层层咬合、环环嵌套,在风雨、战火与地震中,始终屹立。

塔共五层外观,实为九重内构:五明四暗,寓意佛界九重天。每层斗拱之间,皆为木构构件的对话—它们不焊不胶,却稳若磐石。榫卯在此,不仅是结构的逻辑,更是宗教与哲学的物化语言。

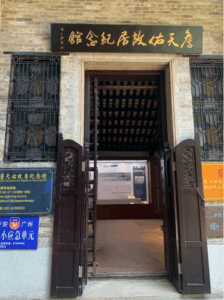

图片来源:應縣木塔

1976年唐山大地震波及山西,应县木塔虽剧烈

晃动,却安然无恙。建筑学界为之震撼。这不仅是木头的胜利,更是榫卯智慧在面对大自然无常时的默然回答:以柔克刚,以让为稳。

她不炫技、不雕饰。她的美,不在色彩,而在结构;不在表象,而在力量的沉默。每一榫一卯,都是一次契合;每一根梁柱,都是一种默契。

有人说,她是东方的哥特高峰;也有人说,她是中国木构结构的绝唱。但她自己,从不言语。

近千岁的她只是静静地站在那里,仿佛在告诉我们:

真正伟大的结构,不靠张扬,而是懂得“合而不紧,稳而不固”的智慧。

丈量时光的人

1932年,梁思成在翻阅资料时,读到一份来自日本学者关野贞的考古报告。报告中提及:山西应县,有一座建于11世纪的木塔,名曰“应州塔”。

短短几行字,如石投心湖。传说中的奇塔竟真有其地?这一意外发现,成为他此生最重要的一次出发。

一年后,1933年7月,梁思成与中国营造学社的刘敦桢、莫宗江、纪玉堂一同踏上前往应县的旅程。他们肩负着揭开千年木塔神秘面纱的使命,踏雪风尘,满怀敬畏。

这是一次带着未知与执念的奔赴。每一步,都是向历史深处靠近;每一个人,心中都装着一种不言而喻的紧张与激动。

那座塔,他们终于见到了—佛宫寺释迦塔,亦即应县木塔。

没有测距仪,没有数码设备。他们只凭皮尺与纸笔,仰望之间、丈量之间,用双眼、笔尺、手脚与信念记录下这座木塔的结构秘密。

测绘之余,梁思成每日书信寄给林徽因。信中写道:

“绝对的overwhelming(美到极致),好到令人叫绝,喘不出一口气来半天……我的第一个感触,便是可惜你不在此同我享此眼福,不然我真不知你要几体投地的倾倒!

在他们笔下,这不仅是一座塔,更是一位千年的沉默智者;这不仅是一场考察,更是一种文明的守望。

他们留下的不止图纸,更是中国建筑史中一段静默而深刻的注脚:

我们用结构记忆历史,用榫卯抵抗遗忘。

站在应县木塔前的人们或许已不记得当时测量的建筑学者的名字。但每一次抬头,望向那层层斗拱、嵌合无隙的榫卯结构,塔仿佛仍在说着:“我为何千年不倒?因为有匠人之手,更有一代又一代信仰与守望。”

铁轨如线:京包高铁穿云而行

离开北京,搭乘京张高铁大同延伸段(俗称“京大高铁”),列车自北而西,驶入一场山河纵横的旅程。

这条高铁线路起自北京,穿越八达岭长城脚下的隧道,潜行山腹,避开旧日蜿蜒的山道;继而经张家口,抵达大同南站—距离应县最近的高铁门户。

窗外,大地缓缓铺展,黄土高原起伏如绒,风吹山头,炊烟浮动。你或许能望见远方村落的窑洞、枯树与老槐,那些看似静止的风景,是北方的结构记忆,是千年营造美学留下的轮廓。

当你驶出城市钢筋森林,看见木塔凌立于天际边缘,便会明白:这不仅是一段地理的跨越,更是一场文化的回声。

木塔在守,列车在行;榫卯在缝合历史,高铁在推进未来。

这条高铁,不只是铁轨与隧道的集合,更是一道流动的结构之诗。

结构不只是承重,它还承载文明。

木塔以榫卯缝合时间,

高铁为移动的建筑,以速度延展空间—

一静一动之间,写下东方的理性与美学。

尾声|榫卯之外,皆是修行

榫卯,不止是技艺,更是一种哲学。 它从不封死,而总留转圜;它不求对抗,而讲求契合;它拒绝胶钉,却能让世界稳如磐石。

“最完美的结构,是能让木头自己安静地说话。”

榫卯是一种结构的语言,也是一种与自然和解的方式。它以退为进,以柔制刚,用一寸咬合抵御百年风霜,以一线留白换来千年沉稳。它所体现的,正是中国文化中“中庸”“和合”“不争”的精神纹理。

应县木塔之所以不朽,不只是因为它高,不只是因为它老,而是因为它懂得留有余地、善于卸力—这是榫卯教给我们的第一课。

今天,当我们从北京出发,乘着京大高铁驶入黄土高原,站在那座木塔下时,试着在内心静听塔的语言。

它不会说话,但它用榫卯告诉我们:

“真正稳固的,不是力量,而是契合。”

榫卯藏于木中,不张扬,却能承千年之重。它们在无声处闪光,于细节里成诗。 它是木之骨,亦是结构之魂; 它是一种温柔的坚定,也是一种内敛的自信。

在高速旋转的现代生活中,榫卯依旧坚持“不钉不胶”的从容,为我们守住了那一份从容与根性。

下一次,仰望应县木塔,或走进一段用榫卯接续的空间, 请记得:那不是古老工艺的遗响,而是时间对你轻声说出的叮咛。

愿你低头见榫卯,抬头见青天;愿千年之木,仍有千年之魂。

《嵌合万象》

01

一榫一卯,不争不扰,藏着万物相合的智慧,

无钉无胶,却能托起百年宫阙与千尺高台。

02

塔如伽蓝,嵌天入地,木骨中沉默着辽代的光,

风动不倾,雷震不裂,是时间听懂了结构的语言。

03

尺规为笔,梁思成丈量岁月的筋骨,

她太美了,她美得令人无法呼吸。

04

斗拱重重,檐角之下,木语细语述千年不倒,

塔下之人低头测绘,仰望处是文明的剪影与重量。

05

列车飞驰,驶过八达岭与黄土山川的皱褶,

高铁不止于速,是在速度中建筑的另一种秩序。

06

木塔在守,钢轨在行,东方的哲学于静动间合鸣,

一动一静,一柔一刚,正是中国结构之道的两翼。

歌曲 《嵌合相生》|榫卯古法 · 北京古建 – 应县木塔 · 京大高铁 · 大同应县

本文借助AI 整合生成 | 资料来源:

📜 本作品已提交版权保护程序,原创声明与权利主张已公开。完整说明见:

👉 原创声明 & 节奏文明版权说明 | Originality & Rhythm Civilization Copyright Statement – NING HUANG

节奏文明存证记录

本篇博客文为原创作品,由黄甯与 AI 协作生成,于博客网页首发后上传至 ArDrive 区块链分布式存储平台进行版权存证:

- 博客首发时间:请见本篇网页最上方时间标注

- 存证链接:566bb8a6-1356-47c6-acbf-e8d6e18a2c60

- 存证平台:ArDrive(arweave.net)(已于 2025年7月5日 上传)

- 原创声明编号:

Rhythm_Archive_05Juli2025/Rhythm_Civilization_View_Master_Archive

© 黄甯 Ning Huang, 2025. All Rights Reserved.

本作品受版权法保护,未经作者书面许可,禁止复制、改编、转载或商用,侵权必究。

📍若未来作品用于出版、课程、NFT或国际展览等用途,本声明与区块链记录将作为原创凭证,拥有法律效力。