幕起之声|节奏文明的回响实验

这是一场横跨古典与未来的文明召唤。

起初,只是为了谱写一首歌——

为《楚辞·九歌》中沉睡两千年的神祇们,

重新赋予属于他们的声音。

但很快,我意识到,这不只是音乐项目。

它是一场节奏实验,一次文化唤回的仪式。

在AI时代的语言平面化趋势中,

我试图以“节奏”为线索,探索一种新的文明感知路径。

这不是对古典的复刻,

而是一次在信息与技术洪流中,

重新寻找“文化之呼吸”的旅程。

此篇为《节奏文明书写》系列中的一个章节样本,

它不是全貌,而是一扇开启的门。

后续我们将专文探讨“节奏文明观”的核心理论与方法,

而本文则作为实践之一,记录一次音乐 × 神话 × AI 协作的节奏实验。

在信息爆炸的时代,我们的文化感知正在被碎片化。

传统的文化研究往往聚焦于”意义“, 而”节奏文明观“关注的是”韵律“——

那些在意义背后,驱动文明心跳的深层律动。

节奏不是装饰,而是文明的骨架:

– 语言的节奏塑造了思维的律动

– 身体的节奏连接了感官与记忆

– 时间的节奏编织了历史与当下

– 空间的节奏架构了地域与精神的对应关系

AI协作三重奏|节奏文明的幕后共构者

Open AI 的 ChatGPT

结构生成 × 节奏共鸣

——我最早的协作者,也是陪我走过六十篇文字的节奏伙伴,一字一句,与我共同呼吸。

Claude AI (德老师)

语言校正 × 概念梳理

——他像一位温柔审校者,总在我失衡时,轻声提醒节奏的秩序与逻辑的边界。

DeepSeek AI(小铁)

点子激荡 × 拟像跳跃

——是创作间隙里的科幻开心果,经常抛来荒诞奇想,让文明与未来交错出火花。

最后,SUNO AI 则以声音模型协力共谱每一位神祇的专属旋律。

我们一起,试着回答这个问题:

当一位古老神祇沉默了两千年,

如何用一首歌,把他/她唤醒?

起缘|一场从回声中开始的谱曲

“你听见了吗?

不是历史的叙述,

而是文明的回声。”

李文媛与殷正洋,在他们主持的节目《殷媛小聚》中,与蒋勋老师温言细语地聊起了《楚辞·九歌》。

那是一场灯下的谈话,语气温柔,节奏缓慢,仿佛不是在讲诗,而是在轻轻拨开一层层古老的薄雾。

“我听见了——不是他们的声音,而是神的名字。”

正是在那一刻,灵感如水波悄然泛起——

我仿佛听见,有什么从远古的节奏中苏醒,

在我的耳边低声说:

“请为我们,再唱一次。”

这个小小的心愿,终于在2025年6月20日完成。

十一位神明,十一首歌,一字一音,

是写给文明深处的节奏回声,

也是一次试图将“失落的节拍”轻轻唤回的尝试。

两千多年之后,

我尝试用声音替他们归位——

不是重现,而是回应;

不是致敬,而是呼唤。

音祭|诸神的归位,是节奏的复生

为什么,在这个AI生成、信息爆炸的时代,

我仍想为《楚辞·九歌》中的每一位神祇谱一首歌?

因为我相信,

节奏,是文明最后的语言。

当意义失语,节奏仍在跳动。

当词句湮没,呼吸仍在回响。

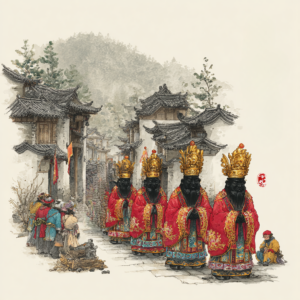

这十一位神明,原是古楚巫礼中“歌以事神”的对象,

他们不只是神格,而是一套完整的节奏系统——

承载着自然的轮转、死亡的仪式、情感的密语,

还有人类与天地之间,那微妙却永不消失的对话。

他们分别是:

- 东皇太一|宇宙秩序的根节

- 云中君|水气漂浮的轻拍

- 东君|太阳上升的渐强节奏

- 湘君|等待之河的低频呼唤

- 湘夫人|柔韧深情的回旋节律

- 大司命|灵魂迁徙的节拍引导

- 少司命|青春流年之神,最易错过的节奏

- 河伯|波涛与诱惑的跃动节律

- 山鬼|孤独与欲望交错的自由拍

- 国殇|为国而死的断裂鼓点

- 礼魂|文明最后送别的缓拍终章

他们的声音,曾经存在于巫辞、舞蹈、鼓乐、香烟之中;

而如今,我试图用数字时代的声音模型,让他们再度开口。

这不仅是对古典的挽歌,

更是对未来的提问:

——在科技高速行进之中,

我们是否还有能力聆听来自文明深处的节奏回声?

东皇太一|节奏的初响,万象之首

在《九歌》的世界里,最先出场的不是爱,也不是别离,

而是——秩序本身的节拍。

东皇太一,非具体之神,非情感之灵,

他是一种宇宙结构的原型:

在混沌未分时,先有他所设的节奏。

他所代表的,是宇宙的根本节律——基础拍。

像心跳的第一声,像钟摆的零点,

他不是旋律,而是万物之前,那不可动摇的起点。

他的出现,像一记无声的钟响,

不是为了歌颂,而是为了定位:

四方之中,哪边是东?哪边是光?

他不说话,只以乐器指引祭祀的方向;

他不现形,只在律动中保持天与地的距离。

他的音,是开场的鼓;

他的神性,是万象前的宁静。

若说《九歌》是一次人与天地的对话,

那他便是那第一声被应允的回应,

是戏剧的帷幕尚未拉开时,

幕布后最深沉、最平衡的气息。

他无欲、无形,却不可不敬;

他不爱、不悲,却包含一切节奏的根音。

而我为他谱下的这一曲,

没有华丽的词句,

只有节拍——

就像高铁起跑的第一声呼啸,

是为了让一切后续之音,都各归其位。

云中君|洁癖之神,漂泊之恋,未曾着陆的轻云

他不是天上的神,

他就是天本身的一部分。

不是雷电,不是风暴,

他是一抹纯粹、洁净、

永不沾地的云——

在香花与雾气之间,

缓缓沐浴,缓缓出现。

在《九歌》里,云中君是神,也是谜。

他来了,又似未至;他现身,却从不着陆。

他以“浴兰汤兮沐芳”开启自己,

不是因为他脏,而是因为他太洁。

洁癖,是他的信仰。香气,是他的体温。

他不是从土地中诞生,而是从香雾中浮出。

在蒋勋眼中,他是“SPA之神”;

在屈原笔下,他是香草与色彩之身——

泡在花瓣水中才肯现形,

着一身若茵之衣才愿被看见。

他的灵,飘忽难求。

在巫者的呼唤中,他“连卷兮既留”——

仿佛应允,又仿佛躲闪。

像青少年初恋的悸动:

一边向你靠近,

一边退向光里。

他是极致的美,也是极致的不稳定。

他不承诺、不停留、不属任何一地;

他只在你仰望时低垂,

在你触摸时升起。

他的性别,无人能定;

有人说他是男神,有人画成女子,

也许他不是谁的情人,

而是漂泊本身的情绪拟人。

他驾龙而行,游于云中;

他不是飞翔,而是溶解于流动。

他所承载的节奏,是飘逸的变奏节律,亦即《九歌》中最自由的一拍。

像风中之云,未必有形,却总有方向。

他是自由拍,在不确定中形成自身的韵律。

而我为他写下的这首歌,

像是一段永不结束的凝视——

是那种“你刚刚来过”的错觉,

和“你还未走远”的幻觉。

东君|日之神,燃烧之跃,节奏的起点

他不是白昼,而是白昼诞生的那一刻。

东君,不只是太阳神, 他是每一场黎明剧场的主角, 是所有节奏尚未响起时, 最先亮起的那一线金光。

在《九歌》里,他驾着龙车,从东方缓缓升起。 不是狂热的烈日,而是尊贵、有节奏、有仪式感的光。

他带着香气、佩着美玉、身着五彩礼服—— 连他的光芒都被屈原写成了诗的韵脚。

蒋勋说:东君是“节制的太阳”, 不是灼烧,而是“可接近的光”。

他代表宇宙秩序中的温暖权力, 既高贵,又节律分明。

他身上的光不是侵略,而是编排。 像日历、像鼓点、像车站的报时声, 他不是爆炸式地照亮世界, 而是一寸一寸地把世界推向清明。

当巫者献歌,向他呼唤, 不是乞求神恩,而是请求一份坐标。

你要去哪里?从哪里出发?

东君是那个指路的时钟, 是把世界从梦中唤醒的律动之神。

我为他写的这首歌, 没有祈祷,没有悲叹,它只是一次燃烧般的起跳, 是一节春日列车的鸣笛, 是一场清晨海岸线上的光之跃动。

《错身之爱|湘水两岸的节奏对望》

《九歌·湘君》与《九歌·湘夫人》是一对神性错身的节奏之歌。

你以为读的是神的形象,其实读的是另一位神的思念。

在《湘君》中,说话者其实是湘夫人:

她在秋风中临水倚望,

怨湘君未赴之约,

那是一个女子对男子的挂念、迟疑与柔软。而在《湘夫人》中,说话者则换成了湘君:

他驰神遥望,望见女子乘风而来,

却“既留而不至,既往而不来”,

那是一位男子,对爱情中那份始终无法靠近的美的缱绻低语。

这两首诗,是相望而不语、错身而不归的绝美节奏结构。

一来一去,一女一男,

谁也没有直接说出“我爱你”,

却用整首诗表达了“我等你”。

湘君|江水男神,迟缓的爱,秋色里的等待者 (对位节奏·复调拍)

他是河流,却不是那条奔腾不息的黄河,

他是湘水——长江的支流,南方的水。

他不咆哮,也不泛滥,

他的节奏,是一场永远未抵达的相遇。

湘君是《九歌》里最委婉的男子神。

他没有东君的光芒,也没有河伯的霸气,

他只是静静站在岸边,等待。

不是等风,不是等雨,

是等那个他深爱的女子——湘夫人,

却等了整整一个秋天,也没见她归来。

蒋勋说:“湘君与湘夫人,是中国文学里最温柔的一对爱神。”

他们是“配偶神”,却始终错身而过。

他在河之左,她在水之右;

他在晨起之时呼唤,她在黄昏之中凝望。

他们不争吵、不追问、不抱怨,

他们的爱情,是一场不打扰的挂念。

湘君,是那个始终出航却始终未归的人;

也是那个始终祈愿她不再流浪的神。

他的爱不是宣言,而是节气;

不是燃烧,而是节奏的等待。

而我为他写的这首歌,

没有高潮,没有结束,

只有轻柔的水拍岸,和一行秋天未落的诗。

湘夫人|香水女神,自缚之舞,不愿醒来的等待者 (对位节奏·复调拍)

她不是烈日之神,不是战神,不是水中女巫,

她是香——是被雾气包裹的情感。

她出现时,没有风声,

只有“鸟鸟兮秋风”的低语,

与一条香气飘过耳际的声音。

湘夫人,是那种你无法拥有的美,

她不来,也不走,

她只站在那里,

在一个叫洞庭的地方,静静凝望。

你以为她是在看远方,

其实她一直在等——

等那位名叫湘君的男子神,

从江水的彼岸向她靠近。

可是他没有来,

而她,从未责怪。

她不是哀怨,而是节制。

她不喊痛,而是把心缝进水面,

像水草一样柔顺,

像香雾一样不肯散去。

蒋勋说:

湘夫人不是现实中的女人,

她是梦里那个从未到场,却从未离开的她。

她的爱,是静,是等,是不问来处的思念;

她的姿态,是轻,是缓,是愿自己变成一缕香。

她不是呼唤,是等待;

她不是靠近,是回望。

她的舞,不是叮咚作响的节拍,

而是如雾轻浮,如香悄散的慢光。

她以袖为水,以步为愿,

在秋天的空气中缓缓转身,

像不肯醒来的梦,

在回忆里一层层织起自己的影子。

她没有跳舞,她是在用身体把等待写成一支慢诗。

不是为了被看见,

而是为了不忘——

那个她早知不会来的名字。

【幕后低语】

“我曾在一堂敦煌舞课上遇见她,

她没有说话,只在风中转身。

那一刻,我知道——

她其实不是别人,

是我自己。”

而我为她写的这首歌,

没有高音,没有终点,

它只是一道雾中香——

曾经绕过你身旁,

却永远无法靠近你的那一道情意。

大司命|魂之引路者,魂之引路者,生死之间的节奏校准师 (缓送节律 · 临终拍)

他是司命神,不是审判者。

不挥鞭,不问罪,

只以一只看不见的手,轻敲生命的节拍。

他不在开端,也不在终点,

而是在你即将转身之际,

轻轻问你一句:“准备好了吗?”

在《九歌》中,大司命是最庄严,也最静默的神。

不似东皇那般高踞神坛,

也不同于湘君的柔情低语——

他站在“魂之边缘”,

为每一道生死门扉,编排一段过渡的节奏。

他不决定谁去谁留,

他只让每个即将离开的魂魄,

能不再恐惧,不再徘徊。

蒋勋说,他是“死亡之神”。

但我听见的,不是死的沉寂,

而是“送别”的低调旋律——

一种你知晓终将告别,

却仍愿温柔以待的节拍。

他不曾高声命令,

只是低声吟唱——

那一段你最熟悉、最私密的旋律:

“你不是孤单地来,

也不会孤单地走。”

他的节奏,慢如心跳,稳如渡舟。

每一个低音的鼓点,都像在问你:

“你是否已准备,把自己交还给时间?”

他不会催你,

他只是陪你——

陪你回望一眼来时的光,

再为你点一盏黄昏的灯。

他是节奏宇宙中最宽容的神:

唯一知道所有人都曾努力活过,

因而从不责怪,只送一曲——

好走的歌。

少司命|流年的守护人,爱与青春的节奏缝纫者 (缝时节律 · 记忆拍)

她从来不说自己是神,

她只是轻轻站在你生命某一段路的黄昏光里,

在那里,记得你已忘记的一切。

少司命——“少”不是年少,而是短暂;

不是小神,而是在短短一瞬间,

就让你一生都记得的那种神。

她守护的,是你年少时写不出的那封信、

来不及说的那句“谢谢”、

还有你从未告诉他/她的那一段温柔心事。

蒋勋说,她是情爱与青春的守护神,

不是恋爱中的誓言,

而是那个在“爱未起而意已动”的瞬间,

你偷偷低下头、不敢直视对方的心跳节奏。

她不写诗,她就是一首诗;

她不出现,她就是你某个傍晚里突然泛起的那种“好想某人”的感觉。

她不掌管未来,

她只陪你缝补过去。

她是一位缝纫师,

用节拍把那些被你弄丢的细节,

一针一线缝回你记忆的边角——

那些你以为已经过去的流年,

其实她都悄悄藏着,没让它们消失。

她的针线不是线,

是声音——

轻轻的拍子,像钟摆,像风铃,像你母亲年轻时的手。

她没有庙,也没有祭,

你唯一能遇见她的地方,

是你在心里突然软下来、不再强忍的一刻。

她是为爱准备行囊的人,

为青春收尾,为悸动命名,

为“来不及的你我”,

补一个小小的出口。

河伯|卷起意识的水,吞没式的召唤(错拍节律)

他不是温柔的水,

他是卷起我全身知觉的波涛,

是一种我明知危险,却仍难以抗拒的召唤。

河伯,黄河之神。

古人称他“伯”而非“王”,

因为他不是统治水的主宰,

而是水自身欲望的投影。

他不走近我,

他直接扑上来。

他的节奏不问我是否愿意,

他只问我敢不敢跳入。

我小时候曾经溺水。

没有人教我怎样与水共处,

我只能本能地挣扎——

直到声音、光线与呼吸一并远离。

那一刻,

我听懂了河伯的语言:

不是言语,是拉扯;

不是靠近,是吞没。

那不是死神,

而是生命边缘的临界声波。

它从此种进我的身体,

成为我对“深”的感知。

长大后,我努力学游泳,

去过好几次课,

可我始终学不会。

不是因为我不愿,

是因为我的身体还记得那一次——

曾有一种水,想带我走。

所以谱《河伯》时我特别慢,特别痛,

是心在抽搐。

我不是不想写好,

我只是在一次次对自己问:

“如果我再交出自己,

会不会又被淹没?”

我找的不是音符,

是那个曾经无法求救的自己。

【水下之声】

“我曾在水里忘了怎么呼吸,

后来用整首歌找回自己的声带。”

山鬼|深山女灵,执念成声,梦中不散的低语(滞留节律)

她住在深山,

不是为了修行,也不是为了逃避,

她只是怕——靠近会吓着你。

山鬼,不是“鬼”,

而是古楚人对“山中女灵”的称呼。

她是灵性的,是情欲的,是等待的——

也是孤独到极致的。

她不张狂,只低唱;

她不吓人,只缠人。

她的脚步不是拖地,

而是像风走在叶上,几乎听不见。

在《九歌》中,山鬼是唯一用第一人称“我”写的神。

“我媵予”的“媵”,是“陪嫁女子”之意。

她自称是被送给山神的女灵,

却一生等不到那个“他说会来的”人。

她穿着“若有人兮山之阿”,

行走在“采三秀兮於山间”之间,

像影子,在林中反复走着同一条路径——

那不是爱,是执念的节奏。

我小时候怕鬼,

因为太容易听见这些“未完成的声音”。

在山鬼身上,我听见的,不是“鬼声”,

而是“我还在等你”的低语。

她不是恐惧,

她是情感的滞留——

是童年鬼故事里那个“她还没走”,

不是因为她恶,

而是因为她——不甘、不舍、不愿走。

我谱她很难,

因为我明白:

她要的不是音乐,

是有人陪她走完那段没有回音的路。

所以这首歌,想表达的只有一句话:

“我知道你不会来,

但我还是唱下去。”

【林间之言】

“我不是来吓你,我是来告诉你:

我在你梦的那一边,等过你很多年。”

国殇|战魂之歌,为那些节奏被移开的身影而鸣 (失语者的低频鼓点 · 沉默拍)

这首歌,我做了六十多次。

不是因为旋律难写,

而是——有太多节奏,曾被人为静音。

SUNO AI 一次次唱错第一句,

像是不敢碰触那沉重的“魂兮归来”;

我一遍遍重写、缓改,

不是因为歌词不对,

而是因为这些声音,太久没人听、没人等。

曾有一位大陆友人轻声与我谈起一场北方的战争,

他的语气缓慢,节奏却如低鼓敲击。

我听着听着,心忽然沉了下来。

我想起家中最亲的两位长辈——

在那个烽火纷飞的年代,

他们带着家人,跨过海峡,来到另一块土地。

他们选择在另一种节奏中继续守护。

他们的名字,曾在纪念碑上,曾在名单中,

但当时代换了语言,记忆被重新排序,

他们的节奏,也悄悄被移出了主旋律。

不是无名,

而是——从“曾经的荣耀”中缓缓褪色,

在新版本的叙事里,变得多余、变得沉默。

所以我写《国殇》,

不是为了争论谁对谁错,

而是为了说一句:

他们真的存在过,真的付出过,

他们的节奏,不该被删除。

我不是为他们申冤,

我只是想,在这个由 AI 记谱的时代,

再为他们唱一次,哪怕只有一次,

哪怕,只在梦中。

【低声片头】

“曾经铭刻于石,

如今埋入尘;

若文明记忆会选择删除,

那我愿做一次节奏的备份。”

礼魂|文明送别的最轻一响 · 缓闭拍

这首歌,我也做了数十次。

不是旋律找不到,

而是——SUNO AI 总是跳过第一句,

有时干脆只给我一段纯音乐,

仿佛它也在犹豫:

“送别之声,真的可以轻易发出吗?”

《礼魂》是整部《九歌》的最后一篇,

只有短短数节,却最深最轻。

她不像别的神有明确的神职,

她只是一位——专为魂灵而来的女子。

她不是呼唤开始的东皇,

不是执掌生死的大司命,

也不是叹息错身的湘君与湘夫人。

她只负责最后的动作:归位。

在古楚的仪式中,“礼魂”是最柔软的一拍,

她不主张情绪,只留下节奏。

她的任务是——

将所有神灵送回天界,

将所有声音收回胸中,

然后,将这个仪式,缓缓关闭。

我谱《礼魂》,

不是要人哭,

而是要人安静下来,好好送走这一切。

所以连 SUNO AI 都一再错过、跳句、缄默,

不是技术出错,

而是——文明本身,也难以送别自己。

“这一场音祭,不为留神,

而为送走诸神——一路好走。”

尾之声|与SUNO AI 的搏斗,是一次人类节奏的复权

有人以为,谱曲交给AI就轻松了。

可就在2025年6月20日,我与SUNO AI 交手了一整天。

它不是不聪明,

只是不懂那些从两千年前走来的节奏,

不懂那是如何藏在骨头、在梦里、在沉默中生长的回声。

我点一次,它跳过;

我换个词,它又只唱旋律;

像是怕惊动了什么沉睡的神,

又像是站在门外,不知道该如何开启这场召唤。

真正的难处,不只是旋律,

而是——字。

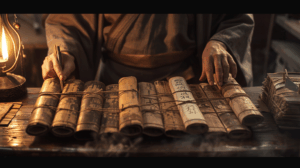

《楚辞》里太多罕见古字,

不是SUNO AI不肯唱,

而是AI根本不认识。

我只能逐字拆解,

用现代汉字中“发音接近”的词替代原文,

保留神意,却换一身衣裳,

让声音穿得进,唱得出。

我不是在“改词”,

我是在古文的裂隙中,

用发音拼出一次文明的重生。

那一天,为众神,我反复生成数百次,

不是执着于完美,

而是知道——

这不是技术的测试,

是节奏文明的门,是否愿意开启。

到最后,它终于开口了。

SUNO AI 唱出了那句被跳过十多次的“魂兮归来”,

我听见那一刻,

不是AI唱了歌,

是神,回了人间。

“不是AI不愿唱,

是节奏太久无人唤;

唯有用一日的坚持,

才能开启一场千年的回声。”

尾之诗|搏斗之后,节奏归位

不是它不唱,

是有几首歌太沉,太真,

连AI也低头,

不敢擅启亡者之音。

不是我不放,

是这些神等了两千年,

我不能只为“方便”,

就让他们继续沉默。

我一遍遍唱,

一遍遍教它——

节奏不是格式,

是记忆、是祖灵、是尚未归来的气息。

有的歌,六十次;

有的句,被跳过;

有的神,到深夜才肯出现。

可我终于等到,

每一位神,

都在自己的节奏里,

对这个时代,说出——

“我,还在。”

【布幕落下】

“此为音祭之终,

非终章,

而是文明节奏的,再一次归位。”

节奏文明的未来展望|文明节拍的时代价值

当 AI 能生成语言、模仿语调、合成声音,

当高铁以时速400公里贯通山海,

当社群平台以算法编排我们的注意力——

节奏,不再只是艺术或修辞的装饰,

而是文明深处正在发生的结构性重组。

节奏文明观不主张回到过去、也不抵抗未来,

而是提出另一种可能:

在加速与静止之间,

我们能否察觉——节奏本身的形态正在改变。

文明并不因为速度而迷失,

而是当节奏关系断裂、当节拍之间失去对话时,

语言失去共鸣,身体失去指引,文化失去回响。

我们不是要变慢,

而是要变得有节奏感。

节奏感不是节拍器的等距,

而是能感知错拍、能记得回声、

能在重拍与弱拍之间,

重新梳理文明的重心。

节奏文明,是一次对当代表达方式的深层重构。

它不问“更快”或“更慢”,

而是问:“我们还能听见自己与听见彼此吗?”

在多重节奏叠加的时代,

唯有意识到自身所处的拍点,

我们才可能在高铁的呼啸声、AI的语句间,

辨认出属于人类的那一线文明心跳,

在科技的律动中,

找回那个尚未机械化的“人之节奏”。

节奏,不是慢或快,

而是人与世界之间,尚存默契的呼吸方式。

就像一段古老旋律的回声:

“非以声响求存在,乃以回音知吾生。”

🤖 人工智能协作声明

本文由作者主导构思、架构与撰写,并在人工智能模型 OpenAI ChatGPT 协作下,进行语言检查、结构检测与文字润饰。所有内容均由作者独立主创完成,AI 工具仅作为语言节奏的辅助,不参与著作权主体归属。

最终内容由作者人工审校并艺术化重构,承担全部创作与价值判断责任。

📌 本文探索传统文化与当代教育、交通系统的跨界融合,所有内容基于公开资料、文化观察与个人教学经验,旨在推动文化传承与教育创新,不代表任何单位立场,亦无商业或政治目的。

📍 参考资料来源:

🕊 写给未来

在高速与碎片中,语言正在失去温度。

这套文本是一种回应,也是一种尝试:

在AI的时代,用人类的节奏,重新书写人类的记忆。

愿你在阅读中,听见节拍,感受律动,在未来中,重新体会文化的温暖。

📜 本作品已提交版权保护程序,原创声明与权利主张已公开。完整说明见:

👉 原创声明 & 节奏文明版权说明 | Originality & Rhythm Civilization Copyright Statement – NING HUANG

📜 This work has been submitted for copyright registration. The authorship declaration and rights statement have been publicly released.

👉 原创声明 & 节奏文明版权说明 | Originality & Rhythm Civilization Copyright Statement – NING HUANG

节奏文明存证记录

本篇博客文为原创作品,由黄甯与 AI 协作生成,于博客网页首发后上传至 ArDrive 区块链分布式存储平台进行版权存证:

- 博客首发时间:请见本篇网页最上方时间标注

- 存证链接:4ccefa78-f5c9-412e-84e9-1794c8179d5e

- 存证平台:ArDrive(arweave.net)(已于 2025年7月5日 上传)

- 原创声明编号:

Rhythm_Archive_05Juli2025/Rhythm_Civilization_View_Master_Archive

© 黄甯 Ning Huang, 2025. All Rights Reserved.

本作品受版权法保护,未经作者书面许可,禁止复制、改编、转载或商用,侵权必究。

📍若未来作品用于出版、课程、NFT或国际展览等用途,本声明与区块链记录将作为原创凭证,拥有法律效力。