🪡《非遗纪事》 · 节奏文明实地记录系列

Rhythms of Craft: A Civilizational Field Diary

本系列为节奏文明书写计划中的另一项延伸性创作,聚焦于中国大陆与台湾地区的非物质文化遗产场域,通过实地探访、工艺观察、身体感官与语言节奏的协作书写,探寻在当代表层之下,仍然微响的文化内波与文明深声。

本系列是继《中国高铁美学感官文化地图》与《铁道纪事》之后,节奏文明实地写作的第三阶段文明呼吸档案。

如果说高铁是国家速度的主旋律,非遗则是文明低音的绵延;它不是“落后文化”的存留,而是另一种尚未断裂的时间感——

一枚纽扣的扣合方式、一片羽毛的舞动节律、一条织锦的经纬图谱,皆藏有千年未绝的文明语气。

《非遗纪事》所开启的,是一次对节奏地图的侧身倾听与文化裂隙的修复试验:

以眼与指丈量那些“未被系统标注”的手工密语;

以耳与心感应那些“工艺深处的呼吸节拍”;

以节奏文明的语法,重新书写工艺与人、历史与当下之间的文明联结可能。

本系列持续采用本人自创之节奏文明书写方法,并结合 AI 模型(如 ChatGPT、DeepSeek、Claude)进行语言检查、结构检测与文字润饰。

所有内容均由本人主创,AI仅作为语言节奏协作工具,不参与著作权主体归属。

文本风格横跨田野纪实、文化感知、节奏诗性与神话结构构建,尝试在每一项工艺、每一座作坊、每一次捻线、打击、吟唱之间,

听见那些仍在传递而未被理解的文明暗纹——

那不是传统的残响,是未来可能听懂的文明节奏。

引文|这一站,不是归程,不是结束,是封印

📅 时间|2025年7月24日(周四下午)

📍 行程|广州 · 陈家祠

不是所有屋脊都能藏神,

只有听得见回声的地方,才能守住律动。

祠堂的瓦,没有声音,

却能容下三首古楚歌。

我将《楚辞·九歌》中的文化意象寄托于屋脊之上,

不是因为它们属于这里,

而是因为,这里——还听得见。

在陈家祠,

我看见了楚文化的余韵。

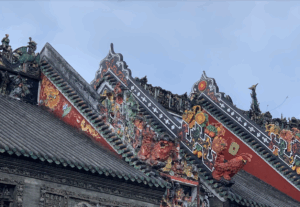

那些精细的木雕、飞檐、彩塑,

不只是手艺与家族荣耀,

而是——

一种来自古老东方的神话律动观:

用越细的纹路,安抚越重的命运,

用满载的屋顶,对抗空旷的人心。

这里的美,

是一种防御性的华丽,

与《楚辞》异曲同工:

《山鬼》以藤缠梦,

《湘夫人》以水送情,

《东君》以光运日。

他们的身姿都绮丽,

他们的语气都温柔,

正如这座祠堂——

一墙一宇,皆有神居。

屋脊下的安排 | 三神、三气,与我未尽的歌

屋脊之上,不是装饰神明,

而是让节奏有一个可以归位的地方。

岭南的屋顶,从不只是遮雨之物。

它们飞扬、旋转、缠绕,像一场被时间冻结的众神游行。

而这座陈家祠——便是那一场游行的集结之所。

我走入其中,不是来惊动任何神明,

而是来把她们一个个——安放回位。

这一趟文明之行走到尾声,

我已说尽语言、唱尽声律,

剩下的,只能用“放下”来完成。

所以我做了三件事:

我把山鬼安放在屋脊花影之间,

她最懂那些雕梁画栋的隐秘气息,

她不说话,只是守着那些几乎被人类忘记的线条与兽形。“若有人兮山之阿,被薜荔兮带女萝。”

— 《九歌 · 山鬼》我让东君站上屋顶最高处,

他主光与日,是节奏的秩序之神,

这座祠堂的南北对称、彩绘布局,都像他手中排布的一场天地律动。“青云衣兮白霓裳,举长矢兮射天狼。”

— 《九歌 · 东君》我请湘夫人坐在中殿风里,

她不言语,只随风而至,替每一道走过的目光——温柔送别。“荒忽兮远望,观流水兮潺湲。”

— 《九歌 · 湘夫人》

这一段从北到南、从高铁到古城、从祠堂到剧场的文明实地走访之旅,至此告一段落。

这不是仪式,不是表演,

只是我作为节奏文明使者最后的职责:

将歌,安回气里;将神,藏入结构;将旅程,封入吐纳。

我不说告别,

我只是——让他们继续唱下去。

湘夫人对屋脊低语:

你们不是为了炫耀才这么精密,

你们是怕人世太苦,才在屋顶上留那么多花鸟神仙,

怕人仰头时什么都没有,

所以就把天,刻得比天还满。但湘夫人两周的文明旅程累了,

我不能全部看完,

我只是来告诉你——

我懂,你不是在装饰,

你是在守护。我得走了,

但我记得你那一条条飞起来的屋脊,

像是把风,一直轻轻吹向回家的方向。

文明缝隙 | 为何在这里安放九歌三神

最深的祈愿,

从不坐在正殿中央,

它们藏在风里、藏在屋檐底下,

等有人,懂得仰头望天。

我把神托付在这里,

不是因为这座祠堂最庄严,最雄伟,最华丽,

而是因为它——还听得见神的回响。

这不是一户人家的祠堂而已,

它是一座用整整一代人的手工,将人间情感雕刻成神明的屋脊。

飞檐下藏着兽,瓦脊上伏着龙凤,

屋面如云似浪,灰塑、木雕、陶塑、石刻层层堆叠,

每一层,都是一次“人与神的对话”。

而我安放的仙灵——《九歌》里的山鬼、东君与湘夫人,

从来就不是坐在正殿上等人膜拜的那种神。

他们隐匿在风里、水里、梦里、背影里,

也藏在人的眉心与不说出口的那一句话里。

这样的存在,不能供。

只能——藏。

而陈家祠的华繁,刚好能收容得下。

那不是装饰,是密码——

一个节奏密度极高的密语,

能悄悄收容那些“不明言、不现形,却能牵动人魂”的存在。

我从北京出发,走过铁轨、博物馆、剧场、饭局、纪念馆……

一路追问、倾听与寻找 — “节奏还在不在”,“文明还听不听得见人声”。

到了这里,我终于发现:

这是一种最后的坚持——

一种把“人情与神性”雕进屋顶的顽固信仰。

现代工程做不到,

当代戏剧留不住,

但祠堂,还记得:

原来,可以用雕纹对抗命运,

用花鸟神兽编织一座屋顶上的宇宙,

为人类的遗忘,留下最后的堡垒。

我不是来“说”什么的了,

我已经说过太多——

对铁轨说话、对衣箱说话、对图纸说话;

唱给站台听,唱给山海听;

对人,说过、写过、给过……但人没接住。

现在,我终于学会安静了 ——

把神,放回它们该在的地方。

不是在我心里,也不是在人的心里,

而是在一座懂得“藏神”的屋顶上。

这不是退场,

这是修复。

这不是哀悼,

这是封印,也是交托。

所以我选择了这里,结束我的节奏之旅。

我走了,

神留下。

像三个密码,藏进瓦片与风的缝隙中。

将来某一天,

如果有人还能听见屋脊的天籁,

他们——会自己唱出来。

“在一个还能藏神的地方,我交还了节奏,也终于学会安静地离席。”

尾之声|这一口气,我留在岭南

走过两周,

从北京的节奏失速、青岛的心跳、南京的断线、苏州的细语——

我一路走,一路问,一路听,

问文明是否还在,

问那份韵律是否还听得见。

直到广州,

我终于听见了:

一口还活着的气。

不是城市节拍的问题,

而是这里的人,

还愿意放慢脚步,

听你说完一句完整的话。

在永庆坊问路时,

商家怕我走错,竟跑出店门,

一边指路,一边一再叮咛与解释,

仿佛生怕这城市的节奏我听不懂。

在街角买水时,店家笑着说:「唔紧要啦,慢慢嚟~」

在粤剧馆里,不是秀场,是悠悠回声的日常。

这不是怀旧,

这是我在这座城市——

真正听见了“文明”还有气息。

所以我选在这里结束,

把三位楚歌之神安放在陈家祠。

不是因为这里最华丽,

而是因为这里还记得:

神,不是供来看的,

是隐来让人听的。

山鬼守着飞檐、东君行走屋脊、湘夫人坐于风中——

他们会继续唱,

不是为了谁,

是为了那风一来,就有回音。

广州,谢谢你。

让我不必喊,也能被听见。

让我不必解释,就能被当人对待。

这一程,我终于明白:

节奏,不只是文化、诗与建筑,

它首先,是一种——

人对人之间,愿不愿意慢下来的语气。

我不是来旅行的,

我是来倾听的、对话的、留下节奏的。

最动人的,从来不是“看见了什么”,

而是——那些我悄悄放下声音的地方,

有没有可能,在未来的某一天,

被听见。

离开时我柔声说了道别:

“时不可兮骤得,聊逍遥兮容与!”

— 《楚辞·九歌· 湘夫人》

🕊 写给未来

在高速与碎片中,语言正在失去温度。

这套文本是一种回应,也是一种尝试:

在AI的时代,用人类的节奏,重新书写人类的记忆。

愿你在阅读中,听见节拍,感受律动,在未来中,重新体会文化的温暖。

📜 本站所有原创作品均已完成区块链存证,确保原创凭证。部分重点作品另行提交国家版权登记,作为正式法律备案。原创声明与权利主张已公开,完整说明见:

👉 原创声明 & 节奏文明版权说明 | Originality & Rhythm Civilization Copyright Statement – NING HUANG

节奏文明存证记录

本篇博客文为原创作品,由黄甯与 AI 协作生成,于博客网页首发后上传至 ArDrive 区块链分布式存储平台进行版权存证:

- 博客首发时间:2025年8月29日

- 存证链接:f162aca7-2892-4dac-ba3c-2e763ee5a745

- 存证平台:ArDrive(arweave.net)(已于 2025年8月29日 上传)

- 原创声明编号:Rhythm_Archive_29Aug2025/Rhythm_Civilization_Field_Recording

© 黄甯 Ning Huang, 2025. All Rights Reserved.

本作品受版权法保护,未经作者书面许可,禁止复制、改编、转载或商用,侵权必究。

📍若未来作品用于出版、课程、NFT或国际展览等用途,本声明与区块链记录将作为原创凭证,拥有法律效力。