这是一份关于文化美学的未来提案——「节奏文明观」

本项目是一项结合研究性与实验性的感知型创作,围绕中国高铁沿线的文化景观展开,尝试以香气、色彩、音乐、戏曲、非遗工艺等元素为线索,结合地理、历史、人文、美学与资料整理,构建一幅多维度的当代文化感知图谱,作为本人「中国高铁美学感官文化地图」的基础雏形。

创作过程中,特别引入人工智能语言模型(如 OpenAI 的 ChatGPT)进行文本结构、语义节奏与概念生成的多轮协作,探索人机共构在文化美学领域的实践可能。

《竹笛:竹影与笛音之间》|引文

静静走进中泰的竹林,风吹过万竿苦竹,似有笛声轻响于林间。远处,一列杭黄高铁正穿山越水,缓缓驶入富阳站 —竹笛与时代再度相遇。

《说文解字》曰:“笛,七孔筩也。从竹由聲。羌笛三孔。”

译文为: “笛”是一种用竹子制成、有七个孔的吹奏乐器。这个字的构形来源是“竹”和“由”,表示它是用竹子制作、能够发声的器具。古代西部羌族使用的笛子结构较简单,只有三个音孔。”

一段苦竹,经岁月打磨,在匠人手中得音为笛;一口气息,自唇齿之间吹出,化为绕梁不绝的天籁。

竹为骨,风为魂。千年笛音入江南,绕过楼船与水巷,如今沿着高铁之线再度被听见,不只是穿行于群山与湖泊,更吹入人心深处。

这是一段从工坊到诗路、从古音到心音的旅程。你所听见的,不只是竹笛的声音,而是它如何与时代对话,如何在每一次吹息中,诉说一个属于中国、也属于你的故事。

竹笛:气之声,竹之骨

如果有一种声音能写尽中国的气质,那必是笛声。

它清透却不单薄,如山雨初歇后的林谷;它柔软却有穿透力,如古人吹笛于楼船之上,声达江心。

笛,乃天地之竹,气化之音。从《说文解字》中“笛,管乐也”的解释开始,它便承载着古人对“风之形”“气之音”的理解。

与世界各地的横笛不同,中国笛子独有一物—笛膜。这层薄如蝉翼的芦苇纤维,不仅是工艺的奇妙设计,更是灵魂的共鸣膜。它赋予笛音特殊的“哨音”,使其声音既清亮又颤动,如幽谷泉响,亦如鸟啼虫吟。

这种吹气入竹、震膜成音的乐器,其历史可以追溯至九千年前。出土于河南舞阳贾湖遗址的骨笛,被公认为世界上最早的吹奏乐器之一,是中国竹笛的远祖。

唐代诗人李白曾言:“谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。”这不仅是风景的描写,更是一种审美与心境的凝缩。

自古以来,笛音便是文人心志的出口,民间情感的寄托。它穿梭于宫廷乐舞与田间乡曲之间,也萦绕在戏台与书案之畔。

有人说,笛音是人与自然最古老的对话,是千年文化对“风”的一次解构。它穿透城市与原野,跨越古今与边界—既来自远方,也吹向远方。

中泰:竹笛之乡

位于浙江省杭州市余杭区的中泰镇,地处良渚文化的核心地带,素有“中国竹笛之乡”的美誉。这里山林密布、苦竹遍野,竹质节长而坚、纹理细密,是制笛工艺的上选之材。

中泰的竹笛制作与演奏历史可追溯至远古。据《余杭县志》所述,泰山乡的苦竹林面积在县内首屈一指,而中泰所产苦竹更是制作民族乐器笛、箫的顶尖优质原料。元、明、清三代皇室均曾派遣乐匠至中泰采伐苦竹,用以制作御用笛子。自明洪武年间起,中泰人便以独特的制笛技艺和苦竹资源,手工制作出音质上乘的乐器,进贡朝廷。宋代诗人范成大游历余杭天柱峰时,亦以“疆场决胜飞鸣镝,诗话文章赖尔传”盛赞中泰竹笛的非凡魅力。

中泰制笛人坚守传统工艺与在地文化,从宫廷御笛的订制,到现代乐团的专业乐器制作,中泰的竹笛从乡间走向国际舞台。如今,全国超过七成的专业演奏竹笛,均出自中泰。

中泰匠人至今仍保留古法制笛工序:竹料需阴干几年,经过烤竹、划线、打孔、调音、上漆等七十多道工序,一支笛子才得以成形。从清晨砍竹、削节,到傍晚试音,每一道工序,都是时间与匠心的沉淀。

而竹,在中泰从不是单纯的植物,它更是一种时间的储存器—记录着气候年轮,也酝酿着声音的灵魂。每一支笛子,都是竹林与人心的共同作品。

在推动传统文化现代转化的路上,中泰有竹笛展示馆与非遗工坊。

随着杭黄高铁穿越良渚文化腹地,一支支源自中泰的竹笛,不再仅是山林中的细语,而是乘着高铁之风,将千年竹音奏入广袤华夏,响于时代新章。

杭黄高铁:一条驶向文化深处的轨道

今日,中泰的竹笛不再只是匠人手中的技艺,更成为承载文化的旅者,乘上了时代的列车。

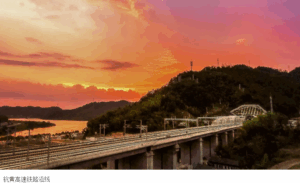

杭黄高铁自杭州东站始发,穿越富春江畔、黄山山脉,是一条风景与人文并行的黄金路线。富阳站,正是离中泰最近的高铁枢纽。下车之后,沿地面交通数十分钟即可抵达这片“竹笛之乡”的竹林深处。

这不仅是一条通勤线路,更是一条“声音”的路径:从城市出发,驶入山林之间,仿佛正将竹笛的声音,从工坊的木窗内带向更广袤的江南大地。

杭黄高铁沿线串联起杭州西湖、富阳孙权故里、千岛湖、黄山等文化与生态节点,被誉为“行走的诗路”。而中泰竹笛,作为这条诗路的声音象征,也借此走出村落,走进世界。

这是一条“笛声东来”的路径,也是一条文化风道。千年竹音不再静止于手中,而是与高铁的速度融合,奏响中国山水与手艺的和声。

代表曲目:《姑苏行》|江南丝竹 · 笛中小传

在众多竹笛作品中,《姑苏行》如一幅被吹奏出的江南画卷。

1962年,由江先渭先生创作,该曲以吴地风情为背景,以笛声描绘苏州古城的婉约、灵动与诗意。

全曲以江南丝竹为语境,旋律清新淡雅、节奏静动相间,仿若微风拂过水巷,片片花影摇曳,楼船间的笛声随着小桥流水悠悠飘来。

这首曲子不张扬,却极具感染力。它不靠铺张,而靠线条的优雅、音色的留白—同苏州园林的回廊曲折,每一段旋律都藏着转身与含蓄。听者未必要全懂,但能在其中沉静,在柔声处感受到心绪的涟漪。

在技巧上,《姑苏行》融合了传统笛韵与现代作曲法,以叠音、打音、颤音、赠音技法为主,营造出诗意缥缈的音响质地。

它既是江南文化的音乐化写意,也是一段国乐现代化发展的里程碑。

若说中泰的苦竹是身体,那《姑苏行》的旋律便是灵魂—它让一支支竹笛,不仅能演奏音符,更能讲述土地与水脉之间,那份独属江南的气质与温度。

资料来源:少見的版本, 俞遜發笛子獨奏《姑蘇行》

笛音疗心:吹息之间,自有疗愈

当我们追溯笛子的历史、欣赏它的音色、理解它的工艺之外,也不妨问:这样的声音,能为当代人带来什么?

答案藏在“笛音疗心”的古老智慧与现代理解之中—

笛音疗心:吹息之间,自有疗愈

若说音乐可医人心,那么竹笛,当属最柔且清的一味。

《黄帝内经》有云:“五音入五脏”,笛音属“角”,对应肝脏,能疏肝理气、解郁化结。中医五音疗法认为,“角音清长”,最能通畅气血,舒解压抑之情志,尤其适宜心情郁闷、胸中烦闷者倾听或演奏。

现代研究亦指出,吹奏笛子时需长吐慢吸,配合腹式呼吸,能有效调节中枢神经,减缓焦虑、抑郁与失眠状态。气行则血行,息调则心静,这是一场内外兼修的音乐冥想。

更妙的是,笛声天然带有“笛膜”共振的轻颤之音,恰如心湖微波,既可牵引潜藏的情绪,也能温柔安抚内在的骚动。那不是直白的情感宣泄,而是一种含蓄的温养,一种透过气与竹、声与骨之间发生的深层共鸣。

在中国古代,许多文人雅士都以吹笛为养性之道,或登楼远眺,或倚窗独奏,一曲未竟,心已静然。今日,我们亦可在忙乱现代中重拾这份音乐中的安静力量—让笛声穿过身心,成为对话情绪的风,亦成为治愈自我的光。

尾声:风起中泰,声入江南

当《姑苏行》的旋律自车窗掠过,你仿佛听见远山深处,一片竹林正隐隐应和。

那不只是音乐,而是竹与风的低语,是工坊与大地之间默契的呼吸。

中泰的匠人,以十指温度唤醒苦竹的筋骨;

一支支笛子,在晨雾中成形,在高铁的轨道上启程。

从良渚遗风到江南水影,从手作工坊到时代快轨,笛声不再静止于古籍与乡野,它沿着杭黄高铁穿林越山,带着千年之响,与未来交谈。

而今,这样的笛声也悄然走入身心深处。

在城市压力与日常喧嚣之间,笛音所属的“角音”,正如春风吹过肝木,可舒情志、解郁结。

一口气,一道音,一曲微颤,不仅是艺术,也是疗愈。

这不只是一段旅程,而是一场由笛声铺展的诗。

它吹醒了时间深处的中国,也轻轻吹入每一个渴望安静的灵魂。

当你闭上眼,让这竹音流过心田,

你不只是主动去倾听中国的声音、文化与历史,

你也让中国的声音,温柔地倾听了你。

在这“被听见”的瞬间,你的情绪、思绪,甚至那些深藏不语的感受,也能在这段旋律中,悄然得到了回应与出口。

歌曲 《声入江南》|竹笛 · 杭州中泰 · 杭黄高铁 · 富阳西站

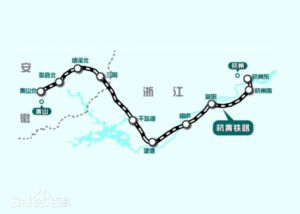

杭黄高铁

杭黄高铁:一条驶向山水人文深处的黄金旅线

杭黄高速铁路,简称“杭黄高铁”,是一条连接浙江杭州与安徽黄山的高速铁路线路。线路全长287公里,设有10个站点,最高运营时速达250公里/小时。部分采用CR400BF-A型“复兴号”列车,最高时速可达400公里/每小时及以上。

从杭州东站出发,仅需约1.5小时,即可抵达世界文化与自然遗产地—黄山。

这条高铁线路自2014年动工,2018年底全线通车,标志着浙江西部结束了不通高铁的历史,也让“从山中来,到城市去”的梦想照进现实。

它不仅是一条现代交通动脉,更是一条串联名城(杭州)、名江(富春江、新安江)、名湖(千岛湖)、名山(黄山)的“世界级黄金旅游走廊”。

对于游客而言,杭黄高铁是一条风景线上奔跑的时间列车。一路穿越良渚文化遗址、富阳孙权故里、千岛湖水域、徽派古村与巍峨黄山,沿途山川秀丽,文化深厚。无论是远道而来的旅行者,还是城市周边的周末出行者,都能在这条线路上找到“走近江南与徽州”的最佳方式。

这不仅是一次交通革新,更是一次山水与人文共鸣的旅程。

本文借助AI 整合生成 | 资料来源:

📜 本作品已提交版权保护程序,原创声明与权利主张已公开。完整说明见:

👉 原创声明 & 节奏文明版权说明 | Originality & Rhythm Civilization Copyright Statement – NING HUANG

节奏文明存证记录

本篇博客文为原创作品,由黄甯与 AI 协作生成,于博客网页首发后上传至 ArDrive 区块链分布式存储平台进行版权存证:

- 博客首发时间:请见本篇网页最上方时间标注

- 存证链接:1bc11848-5b86-4f77-b76b-7b84c1e07793

- 存证平台:ArDrive(arweave.net)(已于 2025年7月5日 上传)

- 原创声明编号:

Rhythm_Archive_05Juli2025/Rhythm_Civilization_View_Master_Archive

© 黄甯 Ning Huang, 2025. All Rights Reserved.

本作品受版权法保护,未经作者书面许可,禁止复制、改编、转载或商用,侵权必究。

📍若未来作品用于出版、课程、NFT或国际展览等用途,本声明与区块链记录将作为原创凭证,拥有法律效力。