这是一份关于文化美学的未来提案——「节奏文明观」

本项目是一项结合研究性与实验性的感知型创作,围绕中国高铁沿线的文化景观展开,尝试以香气、色彩、音乐、戏曲、非遗工艺等元素为线索,结合地理、历史、人文、美学与资料整理,构建一幅多维度的当代文化感知图谱,作为本人「中国高铁美学感官文化地图」的基础雏形。

创作过程中,特别引入人工智能语言模型(如 OpenAI 的 ChatGPT)进行文本结构、语义节奏与概念生成的多轮协作,探索人机共构在文化美学领域的实践可能。

引子:纸之初

在贵州黔东南苗岭深处,有一座依山傍水的小村落,名为石桥。因一座天然石拱桥横跨溪流,两岸相连,村随桥名,纸随村传。

这里,藏着一张纸的前世今生。

它不是寻常之纸,而是千年工艺的低语,是四季山水的回声,是数代匠人掌心反复揉捻出的温度与纹理。

古法造纸,始于敬畏,成于自然。

石桥村所保留的造纸技艺,最早可追溯至唐代,距今已有千五百年。它用山中的构树皮为骨,以山泉、阳光、风火为友,历数十道至超过百道工序,方能成纸。正如古谣所云:“造纸不轻松,七十二道工,道道需用工,外加一道口吹风。”

这里的纸,柔韧如帛,洁净如雪,纸寿千年,久而不腐,被誉为“会呼吸的纸”。石桥村因此被称为“中国古法造纸之乡”,亦是国家级非遗“古法造纸”的传承重地。

而今,沪昆高铁如银龙穿越苗岭山川,掠过贵州的云岭丘壑。它未曾驶入石桥,但它的风声,却将这张纸轻轻唤醒。

纸未动,心已远。

那承载时间的纤维,也借由铁轨的脉搏,悄然奔赴更广阔的世界。

一张纸的故事,便从山水之间,启程。

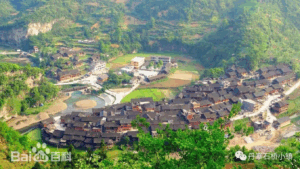

石桥造纸 · 山中千年纸乡

石桥 ,依水而生、因纸得名的小村。溪水潺潺,古桥横卧,造纸的声音,千年来未曾停歇。

图片来源:丹寨石桥小镇_百度百科

石桥村人以山为纸坊,以洞为作坊,在水声与柴

烟之间,将树皮、杉根化作纤纸。纸柔如绢、韧若丝,历经数十道工序,皆凭双手抄成。其技艺与《天工开物》中所载的造纸流程几无二致,至今仍保持唐代遗风。

在这座活着的纸上村落,仍有人家以纸为生。吊脚楼中设有浆池与水碓,纸帘在竹架上随风起伏,纸香与柴烟交织出时光的纹理。最古老的造纸作坊“穿洞”,深入岩腹千米,是石桥白皮纸的心脉所在。四季恒温,泉水长流,古老技艺得以在岩壁间悄然延续。

每年春日,村人仍会择吉日祭祀蔡伦,以谢先贤。而一张张石桥纸,也已远销东南亚、欧美,甚至成为国家图书馆与博物馆修复古籍的指定用纸。

石桥,不仅造纸,它还造时间。那一张张由山水捶打而成的纸,是文明的薄页,也是中国千年工艺的静默呼吸。

工艺 · 一张纸的山路

一张纸的诞生,是山水与人心的漫长合作。

石桥古法造纸,始于东汉,盛于唐宋,至今已传承千年,被誉为“中国古法造纸活化石”。其工艺严谨而精微,流程与宋应星《天工开物》所载图解几无二致,是中华文明中最温柔的技术表达。

这是一条通往纸的山路,需要跨越数十道至上百道手工工序:削皮、浸泡、蒸煮、漂洗、碓捣、浆灰、打槽、抄纸、压纸、晒纸……皆以山泉为媒,日光为炊,靠匠人之手寸寸完成。

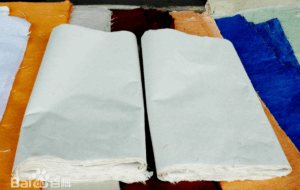

图片来源:石桥古法造纸文化旅游景区_百度百科

所用原料为构皮麻与杉根,取自喀斯特山地的自然馈赠,纤维细密,润墨不洇,成纸之后洁白柔韧,轻若蝉翼,却可寿百年不腐。

即使在机械制纸早已普及的今天,石桥依然坚持手作:不用化学漂白,不用工业干燥,不追速度,只守节气与节奏。村中纸匠,凌晨起火煮料,手中竹帘轻抄一捧水光,便是一日。

有人说,这张纸“会呼吸”。它在火的焙烤中存温,在水的锤炼中生魂,在风的晾晒中获形,是一张真正“从自然中来,归自然中去”的文化器物。

石桥纸有白皮纸和彩色纸之分。白皮纸以其光泽度、吸水性与柔韧性,成为书画纸中上品;而彩纸则化作云龙、花草、皱褶等六大系列,远销东南亚、澳洲与欧洲。纸之外,亦是工艺之花。

图片来源:石桥白皮纸_百度百科

一张石桥纸,从山中一树皮开始,到一帘纸光成型,需时三日至七日,整套工法娴熟需心三年至十年。学得其法易,得其气韵难。故有纸匠云:“纸之道,在于心熟。”

石桥人不言技艺,只说:“我们做的,不是一张纸,而是时光。”

人物 · 匠心微光

在石桥村,有一人,一辈子,只做一件事—造纸。

王兴武,苗家汉子,石桥古法造纸的第十八代传人。年少时随父亲入行,十五岁起,便在纸浆水中练手学艺,从此与一帘水光、一缕纸香共度四十余年。

图片来源:非遗贵州 | 传承千年的技艺 —— 石桥古法造纸 – 贵州省人民政府

他是洞中造纸的人。

沿着两公里山路,走进石桥溶洞,水碓声声,纸帘如瀑,便是他设下作坊。那里泉水恒温,石壁避风,四池池水静静伏着,等他一帘一帘抄出“迎春纸”—那是国家图书馆古籍修复的专用纸,需凭手感反复抄三次,只为厚薄适中、润墨如初。

他说:“抄纸全凭经验,抄轻了薄,抄重了厚。”纸薄如翼,却重若信仰。

在工业纸席卷市场的年代,他曾转行贩货,也曾在心里留一口“造纸的念想”。直到一位打工返乡的女孩,替他牵线给港商做手工纸,他重新点燃炉火,开始研发纸张—如今已有160余种,修复纸、书画纸、花草纸,皆出其手。

他是守纸的人,也是造梦的人。

2009年,他牵头成立“石桥黔山古法造纸专业合作社”,召回四散的纸匠,集中生产、统一销售,让石桥纸再次行走四方。国家图书馆、故宫博物院、海外文博机构,皆成他纸的归宿。

如今,他年近60岁,依旧晨起造纸,每日只为做得最好的一张。有时一日七百张,有时为一张修复纸打磨四十五天。他说:“造纸,不是为了留下作品,是为了不让技艺断在我们这一代。”

在石桥村,王兴武的名字,不只是传人,更是一道穿越时间的光,一张纸上沉静流动的魂。

迎春纸 · 命纸的千年修行

在丹寨石桥,一张纸的使命,远不止书写。

它薄如蝉翼,柔如初雪,抬光即透,落手无痕。

它不是寻常之纸,而是被称为“命纸”的存在—为古籍疗伤,为历史续命,需千年不腐、纤维无偏、酸碱适度、轻薄如昔,做到真正的“修旧如旧”。

2004年,王兴武第一次试着为故宫造纸。那是一张按家传工艺制成的皮纸,他寄出样品,却收获满纸红圈:

“这圈里的纤维不该是这样,那圈里的密度还差些。”

专家用放大镜挑剔纸中微毫,而他却不曾动摇。

倔强如他,直奔北京,在故宫实地感知那一页页古纸的呼吸。“只有看见了,才能做得像。”他说。回村后,他反复试验,只为那一张能被时间认可的纸。

两年后,春风再起,“迎春纸”问世。

这张纸,pH值7.5-8之间,可存千五百年。它悄然走进故宫,也步入国家图书馆、国家博物馆,乃至大英博物馆,成为文物修复的指定专用纸。王兴武轻抬一帘、一抄一晃,时间仿佛被重新抚平,岁月在纸上低语。

“迎春纸”的工序极繁,共计120道,层层工艺如履薄冰。不是十年一匠,无法成其轻盈;不是百次试验,难得其匹配。

王兴武带领石桥黔山合作社复原了唐宋元明清五代纸样,不仅制作古纸,也创作纸灯、纸伞、花草笔记,让石桥纸在文化与创意中生根发芽。

在这个由山泉、构皮麻与人心叠合成的村庄,一张迎春纸,正轻轻托起一段文明的回声。

速度与纤维之间:高铁上的一纸归途

从上海出发,至昆明止,沪昆高铁是中国铁路网中横贯东西的一条动脉,如一支毛笔,自东海蘸墨,向西书写山河。

穿越江南的烟雨与西南的崇岭,它在贵州缓缓减速,于群山环绕之间设下“文脉驻足”—凯里南站。

此处风声穿林、溪水随影,仿佛高铁刻意放慢了脚步,只为更接近一张纸的呼吸。

旅人可于凯里南站下车,经丹寨县城转乘乡村巴士或包车前往石桥村,沿路皆为山野之景,清溪小道仿佛在为这趟文化之旅低声吟唱。

此地虽不在高铁正轨之下,却正好处于速度与时间交汇的“静域”。

图片来源:沪昆高速铁路_百度百科

而石桥的纸,正在这里等待。等待被发现,也等待被重新命名。

一边是时速300公里的疾驰,一边是数十道至120道手工工序的缓缓流转。

一帧帘的捞纸,需要晨起至黄昏;而列车轰鸣而过,不过一瞬。

但正是这“一快一慢”的并置,构成了今日中国最富层次的文明交响。

有人说,高铁让石桥纸走向世界;也有人说,石桥纸让世界记住了贵州。

钢铁与纤维、速度与温度,在石桥,在丹寨,在沪昆高铁这条看似现代的动脉上,悄然完成了一次文明的合奏。

《极致 · 遥对》:纸与高铁的对话

(场景:丹寨石桥,山中溪畔,一张刚从竹帘中抄起的纸正在风中晾晒。不远处,沪昆高铁呼啸穿过贵州丘陵,两者彼此未见,却默默感知对方的存在。)

纸(自语):

我在这里,千年未动,与溪水共眠,与楮皮共生。

高铁(远方掠过):

我从远方来,穿过贵州的山与云,虽未触及你,却总听人说起你。

纸:

你从不经我门前经过,却让更多的脚步,终于找到了我。

高铁:

我未亲见你的样貌,却知你纤细如丝、坚韧如心。

有人说,你能留住时间。

纸:

有人说,你能压缩空间。

我们虽未相遇,却总在谈论彼此—你在车窗上被提起,我在手艺中感应时代的脚步。

高铁:

我诞生于速度与精准,追求毫秒与毫米;

你诞生于自然与感知,讲究节气与手感。

纸:

我慢得极致,你快得极致。

我顺势,你破势;

我藏在山谷的静默里,你奔于城市与城市之间。

高铁(轻声):

但我们都在问同一件事—

怎样,把一件事做到极致?

纸:

你是当代的工艺,我是古老的答案。

而我们,都是这个文明在两端沉思的笔触。

尾声:

即使未曾相遇,

也能遥遥对望。

一在山谷中抄纸为诗,

一在高空中铺轨成章。

古法造纸与现代高铁,

一静一动,一深一广,

皆为中国工艺之极—

既有技,亦有道。

我们不必让纸变快,也不必让高铁变慢。

我们只需在奔赴的途中,知道哪里可以停下;

在疾驰的车厢中,知道窗外有一张纸正等你触摸它的温度。

如同那句话所说:

“真正的未来,不是取代过去,而是能与它对话。”

歌曲 《纸语山川》|古法造纸 · 沪昆高铁 ·贵州石桥

📜 本作品已提交版权保护程序,原创声明与权利主张已公开。完整说明见:

👉 原创声明 & 节奏文明版权说明 | Originality & Rhythm Civilization Copyright Statement – NING HUANG

节奏文明存证记录

本篇博客文为原创作品,由黄甯与 AI 协作生成,于博客网页首发后上传至 ArDrive 区块链分布式存储平台进行版权存证:

- 博客首发时间:请见本篇网页最上方时间标注

- 存证链接:566bb8a6-1356-47c6-acbf-e8d6e18a2c60

- 存证平台:ArDrive(arweave.net)(已于 2025年7月5日 上传)

- 原创声明编号:

Rhythm_Archive_05Juli2025/Rhythm_Civilization_View_Master_Archive

© 黄甯 Ning Huang, 2025. All Rights Reserved.

本作品受版权法保护,未经作者书面许可,禁止复制、改编、转载或商用,侵权必究。

📍若未来作品用于出版、课程、NFT或国际展览等用途,本声明与区块链记录将作为原创凭证,拥有法律效力。