这是一份关于文化美学的未来提案——「节奏文明观」

本项目是一项结合研究性与实验性的感知型创作,围绕中国高铁沿线的文化景观展开,尝试以香气、色彩、音乐、戏曲、非遗工艺等元素为线索,结合地理、历史、人文、美学与资料整理,构建一幅多维度的当代文化感知图谱,作为本人「中国高铁美学感官文化地图」的基础雏形。

创作过程中,特别引入人工智能语言模型(如 OpenAI 的 ChatGPT)进行文本结构、语义节奏与概念生成的多轮协作,探索人机共构在文化美学领域的实践可能。

在万象疾驰的时代,有一种黑,不声不响,却深邃如古墨;

有一条铁轨,不止通向远方,更通往千年的文化回响。

墨色,温润而静,层层铺展如山水轻描;

合福高铁,迅疾而稳,穿山越岭似笔走龙蛇。

当它们在黄山相遇—

便是一锭徽墨,从黄山而来,历岁月之香;

遇上一线银轨,自中原南下,引山水入梦。

这是速度与静意的对话,

是钢铁与水墨的交融,

也是当代中国,在速度中落下一笔温柔的诗。

墨色:以无色之色,绘万象之境

墨,非色而胜万色。它不炫、不哗,却能在黑与白之间,写尽天地万象与人心万绪。

在中国水墨的世界里,黑从不是单一,而是通向五色的入口。

古人言“墨分五色”— 焦、浓、重、淡、清,这五种墨色,不只是视觉层次,更是笔法、气韵与情思的化身。

图片来源:墨分五色:中国水墨画的千年流转与魅力

焦墨,如炭如铁,是画面的骨,是天地的起笔。它黑得深沉,常用以立山骨、树干、墨线,体现刚健之气。

浓墨,如云初压岭,沉稳而厚重,用于山体阴面、重重林木,是气势之所在。

重墨,介于浓与淡之间,如雨后山色,朴厚而不滞,最适合塑造山川形体的“肉”。

淡墨,如风拂柳、烟锁江天,用来营造氤氲、朦胧、诗意的意境,是空间的呼吸。

清墨,最为轻盈、几不可见,如雾如纱,是空灵、梦幻之笔,是“言外之意”的视觉回声。

这五墨交融,构建出一幅“非色之色”的画卷。

墨,是对时间与温度的凝视,是情绪浓淡的代谢。

墨色:只有中国人才会深懂的一种颜色

水墨之美,从不是铺陈色彩的外在绚烂,而是笔尖掌控间水与墨的交锋—

是一次次浓淡相生、干湿互破的控制;是画家于宣纸上铺展山水风骨、书写心中天地的方式。

中国传统的水墨, 是一门讲究“含而不露,藏而不匿”的艺术,仿佛“欲说还休”的美学,一如古诗中留下的一句未写之句,是画者与观者共同完成的精神回响。

宣纸之上,浓墨为体,淡墨为气,焦墨为骨,清墨为韵,留白为心—

五墨之间,便是山川、风雨、林泉、烟霞、江天的全部。

在这个五色交织的黑与白之间,中国画创造了属于东方的“无声有形”、属于文人的“言简意深”、属于心灵的“以虚御实”。

墨色不是简单的颜色,它是一种哲学:

它让我们看到,原来最深的意象,藏在最少的色里;

原来真正的丰富,是“黑中见五彩”;

原来一笔一墨,也能成世界之大观。

徽墨:落纸如漆,千年不腐

若说墨色是东方的哲学,那么徽墨,便是这哲学最沉稳、最有香气的注脚。

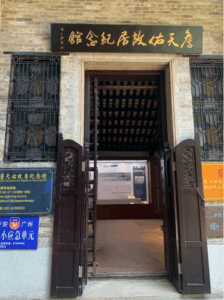

源于唐、盛于宋元,徽墨已有千年历史。它诞于黄山之南、徽州之地,这里水甘土润,气候温和,松枝丰盛、油料充足,为制墨天成之境。

一锭徽墨,不只书写文字,更凝结时间、气候与匠心的三重精炼。

徽墨的制作,是一场关于“慢”与“敬”的修行。

从炼烟、洗烟、熬胶、拌料、成坯、烘烤、锤打、定型、晾晒、描金、雕刻等……等20余道工序才能成型,步步讲究“天时地气”,每一锭墨都如履霜雪。

徽墨的黑,是最懂节气的黑。冬炼胶,夏晾墨,顺应四时,敬畏自然。

徽墨用桐油烟、松烟、漆烟为主料,辅以麝香、冰片、珍珠粉、金箔等十余种名贵香材调和,不仅色润如漆,更香彻肌骨,渣不留砚。

一锭徽墨,不只在写字,它本身就是一首未完成的诗,一段可触摸的历史。

徽墨产自黄山。它有“拈来轻、嗅来馨、磨来清、坚如玉、研无声、一点如漆、万载存真”之美誉,历代文人墨客皆将其视为心头至宝。

徽墨不止用于书画,它本身亦为艺术珍品:

精工之墨,外有墨模之美,内含香材之魂;雕有龙凤花鸟,压有诗词碑文。

今日黄山,仍有一群“守墨人”坚守古法—点烟、杵捣、晾晒、描金,日复一日,年复一年。

他们深知:一锭好墨,不是做出来的,是等出来的,是磨出来的,是在与时间对话中缓缓成形的。

古人言:“得其墨者而藏者不下五六十年。”好的徽墨,不褪、不败,不只是纸上的颜色,更是文脉里的温度,是山水之间的一缕旧香。

徽墨,是中国人独有的黑,是中国书画的香魂。它不急于言说,却能穿越万言。

在一锭墨的沉静中,我们读到工艺的温度、文化的厚度,也感受到时间的深度。

徽墨的成,不在一刻之巧,而在千遍之心。

它是手艺的延续,更是文化的守望;是对“慢”的极致尊重,是对“黑”的极致书写。

一锭徽墨,凝聚烟火、胶香、节气与匠心;它落纸如漆,也落进时间的深处。

合福高铁 · 一笔泼墨入黄山

图片来源:合福高速铁路_百度百科

如果速度可以入画,那么合福高铁,便是这幅江南山水长卷中最挺拔的一笔。

全线长808公里,设计时速350公里,从合肥至福州,仅需三个小时。这不仅是中国高铁速度的体现,更是一场以钢铁为笔、以山川为纸的文化书写。

当列车行至黄山段,风景的节奏悄然放慢。这里,不只是风景名山,更是一座文化高地—黄山脚下的歙县,自古便是文房四宝中的徽墨、歙砚之乡,也是中国保存最完整的四大古城之一。

窗外是云雾流转的黄山,千峰若卷;窗内是沉静前行的旅人,未动心先远。车轮划过之处,既是轨道,也似宣纸,一笔泼墨,留下一道刚柔并济的墨迹。

在这里,速度不再是割裂自然的力量,而是山水节奏的一部分。高铁以它的“疾”,唤醒黄山的“静”;以它的“线条”,延续古人的“笔墨”。

快与慢,动与静,在这一黄山段,完成了一次完美交融。

这不仅是现代中国速度的象征,更是一场“水墨时代”与“科技时代”的并行书写。

合福高铁,是钢铁之笔;

黄山,是千年之墨。

一笔奔腾,一脉沉香,在云烟之间,早已入画成章。

尾声:以五墨写山河,一锭落纸成万象

中国画不以色繁为美,而以一墨之分、五色之变,书万象之境。

焦、浓、重、淡、清,是对自然的五种凝视,也是对万物的五种理解。

而今,这五色之墨,正随着高铁列车的车轮,行过黄山,泼洒在现代中国的大地上。

焦墨写岩骨之峻,浓墨描林壑之深,重墨藏势,淡墨流云,清墨留空—

合福高铁,不只是技术的呈现,它如一笔泼墨,落于黄山,挥洒山水,连通古今。

画中留白,山中疾行

墨画最妙处在“留白”—即不画之处,反生无尽。

高铁亦有“留白”:快速略过村落山川,不破坏、不侵入,只一掠而过,如同墨中空白,反显空间广阔。

高铁穿山而不扰,掠景而不惊,正是当代“留白”的动中之静。它不是“填满”,而是“点到”。

皆为“写万象”

墨色五法,是画家提炼世界万象的笔意表达;

高铁,则是工程师以能与轨重绘山川距离的现代手法。

就如墨以一色绘千色,高铁以一线贯万地;

墨色变化靠水与笔,高铁运行靠速与智—二者皆是用“有限”,构建“无限”。

这一动一静,一古一今,皆汇于黄山这笔—

合福高铁,是钢铁之笔;黄山,是水墨之骨。

而这笔与这骨,不争其形,却写尽山河,泼墨成章。

歌曲

📜 本作品已提交版权保护程序,原创声明与权利主张已公开。完整说明见:

👉 原创声明 & 节奏文明版权说明 | Originality & Rhythm Civilization Copyright Statement – NING HUANG

节奏文明存证记录

本篇博客文为原创作品,由黄甯与 AI 协作生成,于博客网页首发后上传至 ArDrive 区块链分布式存储平台进行版权存证:

- 博客首发时间:请见本篇网页最上方时间标注

- 存证链接:af7645b4-9149-4dfc-ac12-df3edcc863ac

- 存证平台:ArDrive(arweave.net)(已于 2025年7月7日 上传)

- 原创声明编号:

Rhythm_Archive_05Juli2025/Rhythm_Civilization_View_Master_Archive

© 黄甯 Ning Huang, 2025. All Rights Reserved.

本作品受版权法保护,未经作者书面许可,禁止复制、改编、转载或商用,侵权必究。

📍若未来作品用于出版、课程、NFT或国际展览等用途,本声明与区块链记录将作为原创凭证,拥有法律效力。