引文|光中有影,丝中有声

在湖南省博物馆的六小时,

我不是在观看,

而是在同步呼吸。

先走进光织的空间,

再步入丝展开的文明。

叶锦添用布幕与镜面召唤当代的魂,

马王堆以帛画、纱衣、帛书

延续古人的气息。

我从叶锦添的布景,

穿入古代的帛书,

每一次转身,

都是文明的回声。

展厅非静止的空间,

而是光与丝共织的节奏场。

光,是今人的布;

丝,是古人的语。

帛画在呼吸,

纱衣在低语,

它们在同一个身体里交错——

节奏从未终止,

只是换了形态。

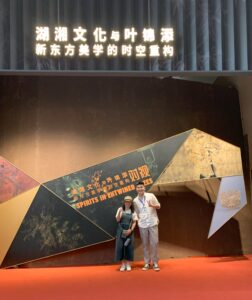

光的入口|湖湘文化与叶锦添《对视展》

踏进展厅时,双脚踩在柔软的光上。

展厅地面投影着流动的光影,像踩在水波之上。

那不是布料,也不是地砖,

而是灯光与影像叠映出的流动地面——

像是从空中垂落下来的白纱,落在我的脚边,

每一步,都踩进光织成的水波里。

他没有沿用历史陈列的方法,

而是用纱、光、镜、布、声、影,

将湖湘文化的精神线索——

楚巫、山川、神话、身体、记忆——

解构为一个个“可以穿行”的文明切面。

展厅不是用来“看”的,

而是用来“呼吸”的。

每一组装置,像是一具身体的残留容器,

你越靠近,它越在等你接手节奏。

我脚步匆匆,

却仍然被几件戏服吸住了目光。

诸葛亮的长袍、妲己与殷寿的戏装、玉蛟龙的劲衣,

还有《大宋宫词》中曾经被权力包裹过的层层织物——

它们像一排已卸下角色的身体,

却还站在光里,维持着气场。

这不是舞台服装的陈列,

而是角色脱身之后的“余身剧场”。

你知道那些衣服曾被谁穿过,

但现在,它们静静等着下一个灵魂靠近。

展厅的空气像是轻薄的帛,

我穿行其中时,

不确定自己是观众,还是被“看见”的人。

镜子不只是反光,而是“对视”的仪式之门;

光幕不只是布景,而是记忆的缠绕方式。

这一刻,

我不是叶锦添的观众,

而是他借来对视文明的一副身体。

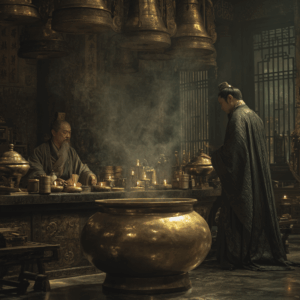

丝的呼吸 · 马王堆的节奏容器

走进马王堆展厅,不是参观,是抵达。

从 “惊世发现”的考古掘土影像开始,

我就像走进一座被深埋两千年的身体里。

那些棺椁结构,不只是木,

是层层时间堆叠出的文明骨架。

素纱单衣在灯光中轻轻浮起,

像她身体尚未散尽的最后一口气。

帛画悬空,一帛载三界,朱雀静默魂已升;

丝织品轻薄,字迹入帛,

药方、导引图、食器、玉佩……

她不是遗体,而是一个被缝进节奏里的完整生命。

我脚步缓了,在展厅最深处停下。

那是辛追夫人的遗体。

玻璃柜内,低光无声,空气仿佛也随她沉睡。

我没说话,只在心里轻轻说了一句——

“谢谢您。您的沉睡,成就了文明的醒来。 ”

她保存了过去,我来续写未来。

不是因为她是谁,

而是因为她以身体保存文明的方式,

与我正在写作的理由——完全相同。

她沉睡于棺中,我写字在人间,

我们都在做同一件事——

不让节奏死去。

《 T形帛画|升魂的节奏图像》

T形帛画,平躺在玻璃柜中,

等我俯身,低头,像行礼一般地观看。

我俯身凝视,

如同站在远行者的床头,

她已经整装待发,

而这幅画,是她的地图。

龙形线条如气流般缠绕,

朱雀不鸣,玄武不动,

整个世界都沉默着,

但节奏仍在缓缓升起。

这不是陪葬,

是她身后的通天图,

是一整块文明替她画出的归路。

我望着这画,

不是在凝视死亡,

而是悄悄问:

这条丝帛上写下的路线,

是否,也是为我而画的?

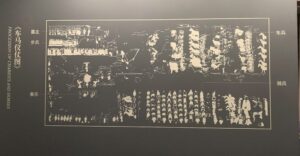

《车马仪仗图|魂归图上的节奏》

风吹开帛,

马蹄未动,魂已启程。

旌旗无声,阵列如舞,

步卒、骑兵、车乐、主魂——

这不是行军图,

而是一场浩大的回归仪式。

鼓声未响,

乐器未举,

却有一种看不见的节奏,

在每一匹马的脊背上流动。

他们不是在护送一人,

是在护送一个时代的尊严,

一整个贵族秩序的灵魂——

在帛上整齐列队,走向天门。

画中没有风,

但旌旗仿佛在动;

画中没有声,

但我听见节奏如潮。

这不只是一场送别,

而是一种信仰的布置。

他们相信,

人死之后的路,

也值得用最完备的礼节来完成。

所以他们为灵魂列阵,

为归途排马,

为沉默奏乐,

为看不见的“她”,

写下一场跨越千年的送行仪式。

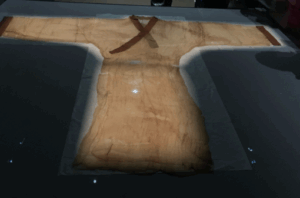

《素纱单衣|两千年仍在呼吸的纱》

这不是衣服,

是时间织成的气息。

它轻得像一缕风,

薄得能透过星光,

重仅四十九克,

比一只鸡蛋还轻。

却悄悄承载了

两千年

不曾断线的

纺织文明。

我站在玻璃前往下看,

像是在观看一个灵魂的余温——

那不是陪葬衣,

是她在另一个世界的轻身衣裳。

她不穿金甲,

不着锦绣,

只穿这一袭素纱,

把身体交给时间,把气息留给文明。

这件单衣,

不是汉代的衣物,

是汉代的语言,

是丝在说话,纱在沉思,

是一个王朝留下来的呼吸法。

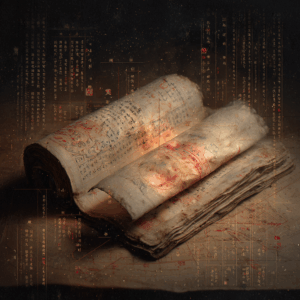

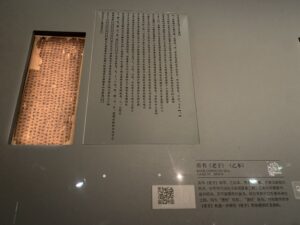

《五十二病方|贴在药里的神灵》

不是在纸上、也不是在竹简上,

这些医方,被写在丝帛之上。

它们从不卷轴,而是舒展开来,

像一具具身体,

在病痛与气息之间缓慢展开。

草药、矿石、水银、动物脂……

每一道配方,

都像是两千年前的一位医者

贴着身体,

写下的祷词。

《五十二病方》,不是科学论文,

而是一部“疗伤之诗”。

有草本的对话,

也有巫术的低语;

有对病的理解,

也有对魂的安抚。

病,不只是肉体的崩裂,

更是人与天地之间气息错乱的回响。

所以,他们以方济世,

也以咒稳魂。

我在展柜前低头,

看着那些褐色的丝上墨迹未散,

仿佛还能闻见熬药时的草香,

听见一个医者

轻声告诉身旁的家人:

“这个方子,

写的是守护。”

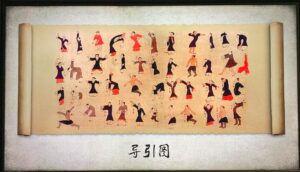

《导引图|身体之书,气息之舞》

不是在跳舞,

也不是在修炼,

而是在用身体写字、传气、疗伤。

我站在展柜前,

望着那一式一式古人的伸展、抬臂、弯腰、俯身,

忽然意识到,

这些不是动作,

而是一种温柔的语言。

他们以身体为方,

以气息为引,

在病痛还未被命名之前,

就已知:药不只来自草木,

也藏在一呼一吸之间。

这不是表演,

是对五脏的抚慰,

对天地节律的模仿,

对病的安放,

对生命的调和。

画上的人,有胖有瘦,有老有少,

有独立者,有拄杖者,

说明它不为观赏,

而为所有想要与身体和解的人所绘。

不是术,是诗;

不是功,是感;

不是医学图谱,

而是古人写给自己的“身体之书”。

而今,它横卧在玻璃柜里,

安静地展开,

像一条柔长的气脉,

等着我弯下腰、慢慢读完。

《马王堆帛书老子|不是为了被谁读懂》

你看见的,

是写在丝上的《道德经》,

不是印出来的,而是抄的。

不是版本众多、义理纷争的那部老子,

而是——两千年前,真正陪着墓主一起沉睡的那一卷。

那年她死,

老子也跟着入土;

这天我来,

它又睁眼看我。

帛书里的老子,没有后世的注解、重排、删改,

只有笔笔入丝的呼吸,

像是写给另一界的寂静信件。

它不是为了被谁读懂,

而是为了让 “德 ” 在 “道” 前,

如风先动草,水先现影。

✨【双卷老子|甲乙如双生】

在马王堆帛书中,

老子不是一个定型的哲人,

而是两道并行的身影:甲本与乙本。

它们像双生子,

字字呼吸相近,

却在次序与细节间悄然分岔。

更颠覆人心的,

是此处《德经》在前、《道经》在后——

原来两千年前的“道”,

曾以另一种秩序展开。

今天我们读到的老子,

不过是其中一个版本的幸存者。

而那天,我站在展柜前,

不是为了考古,也不是为了注解,

只是想对那帛上的文字,

轻声说一句:

你那样静,

可我听见了——

天地的回响。

《不是陪葬,是她的生活还在继续》

这不是器物,

是她的日常。

漆盘、汤匙、酒器、餐盘,

不是作为“陪葬”出现,

而是作为她“仍要用的东西”,

被一一摆入了棺中。

有人为她准备丰盛的餐具,

仿佛她只是要从家里出发,

去一趟很久很久的旅行。

器物不会说话,

却是记忆最忠实的沉默副本。

那些漆器上的图案,

那些使用过的痕迹,

是她与这个世界曾经共处的证据。

我看见她的餐盘,

也看见她活过的日常节奏——

就像你我的水杯、茶碗、便当盒,

默默记录着我们曾拥有的日子。

她的器物,在这里等她归来,

我在驻足时,

也是在与她的生活片段对视。

《静止的节奏|马王堆乐舞俑》》

木俑非陪葬,

是献给灵魂的终曲。

一排排木俑,

头戴巾帕,执乐器,作舞姿,

像是汉代的编钟之声被雕成了人形。

有的抚琴,有的作揖,有的仿佛将起舞——

她们神情肃穆,却又姿态轻盈,

不是在“演出”,

而是在“护送”。

这是为一位贵族女子所奏的魂归之曲,

也是一整个文明,用身体记谱、用木俑唱辞,

为生者留下的节奏信号。

不是凝固,

是静止的节奏。

我凝视她们,

她们也在无声地邀请我——

一起,进入这一场两千年前的送魂乐章。

《地宫之井》

四壁如井,

层层如梦。

这不是一座墓,

是为一位女子筑起的宇宙。

从地面望下去,

像是时间自己挖出的井口——

一层一层,

不是掩埋,

而是安放。

每一重木板,

都像一圈缓慢转动的星轨,

替她从尘世过渡到天宇。

我以为你自己在俯视死亡,

其实我正在

凝视古人如何安顿永恒。

从一册书到一把伞|文明之下的让与与接住

一、书 · 一场无声的让与

在湖南省博物馆的书店里,

我骚扰馆员、翻找书架,想找两本书:

《楚简帛书》与《马王堆汉墓陈列》。

结果——一无所获。

和馆员聊着天,

Leon把自己手里的《马王堆》中文版让给了我。

那一刻,

长沙的热气里忽然多了一点温柔。

在没有找到的空白中,

遇见了最珍贵的“愿意”。

二、伞 · 一场美学的接住

《对视展》的宣传制作薛智文给我介绍现成的伞设计:

配色和图案的组合,显得俗气——

怎么看都像地摊货。

我随口提了个改进:

伞面是楚红与黑,

伞撑开时,内里铺满那幅T形帛画。

他立刻眼睛一亮,

说我的点子太好,

马上要去联系设计师。

而在闲聊的过程中,

我提了“湘夫人”,

他居然能接“湘君”。

我惊呼:“你为何能接我的话?”

他竟笑着回答:“因为你回家了。”

真正的美学呼应,

不是提案、也不是合作,

而是——

湘夫人在伞下应和,

接住了那段被文明撑起的情感。

“一让一接,文明得以渡河”

Leon递来的《马王堆》,是实体的让渡;薛智文接住的伞之构想,是意象的承接。

这两件小事,看似偶然,实则是文明传承的微观仪式——它不需要宏大的叙事,只在人与人之间,完成了一次无声的托付。

我接过书,如同接过文明的重量;他接住创意,如同接住流动的魂。

我们素昧平生,却在“书”与“伞”之间,成为了文明传递链环中,彼此咬合的两个齿环。

这让我明白:文明不死,不是因为文物不朽,而是因为总有人在“让”,也总有人在“接”。

尾之声|第一口气,终于归来

离开湖南省博物馆时,

我知道自己不是结束了一场观展,

而是——取回了第一口气。

这口气,是三重意义上的生命元息:

☉ 作为创作者的「灵感之息」:

从马王堆的帛画、导引图、漆器中,

我嗅到了文明创作的原始节奏,

它将成为我未来书写的底色。

☉ 作为归来者的「身份之息」:

这是我在楚地深深吸入的第一口文明空气,

它确认了我“江夏之裔,楚人之后”的文化血脉,

完成了最根本的身份认证。

☉ 作为觉醒者的「能量之息」:

这是一口从两千年沉睡中被唤醒的生命气息,

辛追夫人将她守住的文明“气”交还人间,

而我,正是那个恰好在场、并准备好继续呼吸的人。

她守住了过去的气脉,

而我,接住了这第一口气——

只为把它,吹进未来的文字里。

这是我回到楚地的第一站,

不是拜谒,不是考古,

而是一次身体与文明的对频。

马王堆给我的,不是答案,

而是节奏的起点。

它把气藏进帛书,封进药帖,埋进地宫,

等我这个千年之后还愿意聆听的人,来接续。

我不是来看“汉代”的,

我是来——

与一位女子,一幅帛画,一件轻衣,一次愿意,

共同完成这场

被丝织、被气牵、被文明回响的对话。

她守住了过去,

我,只想守住她留下的那口气——

继续写,继续走,

继续接住被文明递来的那一缕丝。

————————————

“三重对视,一场归宗”

回想这六小时,我完成了三次至关重要的对视,一次比一次深邃:

☉ 与当代文明的对视:

在叶锦添的《对视》展中,我是被观看的客体。

镜中我的身影,与光影、布景交织,

完成了一场现代语境下的身份询唤——

“你是谁?”

☉ 与生命本体的对视:

在辛追夫人的遗体前,我是平等的生命。

她的沉睡与我的醒来,

形成了一种静默而神圣的共生——

“我来了。”

☉ 与文明源头的对视:

在《老子》帛书面前,我是谦卑的承接者。

那跨越两千年的文字静默如谜,

而我听见了天地的回响——

“你回来了。”

从被询唤,到确认存在,再到承接使命,

这三重对视,勾勒出我完整的归宗路径。

🤖 人工智能协作声明

本文由作者主导构思、架构与撰写,并在人工智能模型 OpenAI ChatGPT 的协作下,进行多轮讨论、节奏输出、语言检查、结构检测与文字润饰。所有内容均由作者独立主创完成,AI 工具仅作为语言节奏的辅助,不参与著作权主体归属。最终内容由作者人工审校并艺术化重构,承担全部创作与价值判断责任。

📜 本站所有原创作品均已完成区块链存证,确保原创凭证。部分重点作品另行提交国家版权登记,作为正式法律备案。原创声明与权利主张已公开。完整说明见:

👉 原创声明 & 节奏文明版权说明 | Originality & Rhythm Civilization Copyright Statement – NING HUANG

节奏文明存证记录

本篇博客文为原创作品,由黄甯与 AI 协作生成,于博客网页首发后上传至 ArDrive 区块链分布式存储平台进行版权存证:

- 博客首发时间:2025年10月05日

- 存证链接:06ec2665-aa1d-4b56-af77-ccc443af0433

- 存证平台:ArDrive(arweave.net)(已于 2025年10月05日上传)

- 原创声明编号:

Rhythm_Archive_05-Okt2025/From- Entwined-Gazes-to-Mawangdui-Hunan- Museum - 用途声明:

本文为《节奏文明观》之〈楚文明 〉核心篇章,同时构成《楚辞谱系计划》与《AI×非遗文明共构档案》的关键溯源文献,用于区块链存证、文明版权登记与跨域协作认证。

© 黄甯 Ning Huang, 2025. All Rights Reserved.

本作品受版权法保护,未经作者书面许可,禁止复制、改编、转载或商用,侵权必究。

📍若未来作品用于出版、课程、NFT或国际展览等用途,本声明与区块链记录将作为原创凭证,拥有法律效力。