🪡《非遗纪事》 · 节奏文明实地记录系列

Rhythms of Craft: A Civilizational Field Diary

本系列为节奏文明书写计划中的另一项延伸性创作,聚焦于中国大陆与台湾地区的非物质文化遗产场域,通过实地探访、工艺观察、身体感官与语言节奏的协作书写,探寻在当代表层之下,仍然微响的文化内波与文明深声。

本系列是继《中国高铁美学感官文化地图》与《铁道纪事》之后,节奏文明实地写作的第三阶段文明呼吸档案。

如果说高铁是国家速度的主旋律,非遗则是文明低音的绵延;它不是“落后文化”的存留,而是另一种尚未断裂的时间感——

一枚纽扣的扣合方式、一片羽毛的舞动节律、一条织锦的经纬图谱,皆藏有千年未绝的文明语气。

《非遗纪事》所开启的,是一次对节奏地图的侧身倾听与文化裂隙的修复试验:

以眼与指丈量那些“未被系统标注”的手工密语;

以耳与心感应那些“工艺深处的呼吸节拍”;

以节奏文明的语法,重新书写工艺与人、历史与当下之间的文明联结可能。

本系列持续采用本人自创之节奏文明书写方法,并结合 AI 模型(如 ChatGPT、DeepSeek、Claude)进行语言检查、结构检测与文字润饰。

所有内容均由本人主创,AI仅作为语言节奏协作工具,不参与著作权主体归属。

文本风格横跨田野纪实、文化感知、节奏诗性与神话结构构建,尝试在每一项工艺、每一座作坊、每一次捻线、打击、吟唱之间,

听见那些仍在传递而未被理解的文明暗纹——

那不是传统的残响,是未来可能听懂的文明节奏。

引文|深宅十九进,藏着节奏仍在的金陵

📅 时间|2025年7月20日(周日下午)

📍 行程|南京甘熙故居

不是所有节奏都写在地图上。

有些,要走进没有导览的宅第——

穿过砖雕木格、翻过旧书与空椅,

才听得见那种慢到几乎被遗忘的呼吸。

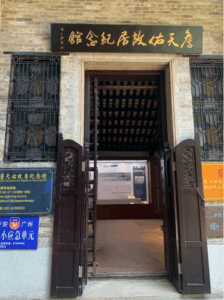

7月20日,我走进甘熙故居。

这是一座拥有“十九进半”院落的清代宅邸,

是南京民俗博物馆的所在地,

也是国家级重点文保单位与非遗研究展示场域。

但我几乎没有遇见其他人。

没有熙来攘往的导览队伍,

没有喧哗声与闪光灯,

只有风穿过砖缝、竹影晃动门扇——

像一口被遗忘的呼吸,在等待回应。

于是我想问:

• 当一座保存最完整的清代宅第,未被纳入主流文旅导览,我们还记得它的名字吗?

• 当“非遗”变成展板与政策,它的日常节奏,还住在谁的身体里?

• 我们在热爱传统,还是只在热爱“可以被打卡”的传统?

我不急着回答。

只是想,在这样一座安静得几乎听见旧时脚步声的宅子里,

把这些问题留在风里、砖里、屋檐下,

也许哪天,有人听见了。

甘熙宅第,藏的不是文物,

而是一个家族,如何用礼数、书香、女红与规矩,

编织出一套节奏清晰的生活系统。

我来这里,

不是为了“看房子”,

而是来听一座清代家族的呼吸,

在这座“节奏嵌套宅”里——

找回生活中曾存在过的礼节、温度、慢语与回声。

它不是展馆,

是一部还没死的清代家书。

这是一座“九十九间半”的节奏迷宫:

庭院如织、巷弄层叠,每个转角都在低语——

“你还记得旧时光的呼吸吗?”

它不说话,但仍在呼吸。

甘熙故居,景点地图上找不到的,是一整套被静音的文明。

一进一转身,一进一帘梦,一进一呼吸

有些家书没有文字,

它用一进一转身,

写下节奏的流转,

与那些还没说出的温柔。

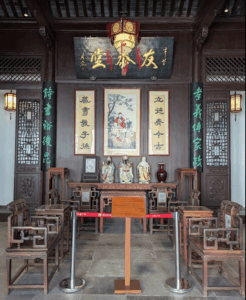

1. 第二进|这里曾议事饮茶,如今你还记得他们的名字吗?

阳光穿过院落,落在「友恭堂」三个字上,

斜照在椅背、木案与悬挂的中堂画轴上,

这是一道很慢的光,慢到足以提醒我们:

这里,不只是一个“展区”,

而是一间还在等人的客厅。

这些椅子曾坐过谁,

那些柱上题下的“德高贤贤,诗书裕后”写给谁,

我虽不知道,但必须拱手致意。

正厅悬挂的:

“立德齐千古”,

“藏书教子孙”,

“孝义传家政”

不是标语,

是这座宅子曾试图传下的节奏谱系。

耳边传来一道声音:

“你现在不是看,是在回礼。”

对着那些你叫不出名字的祖者、师者、陌生人,

轻轻一鞠躬,让你今日的呼吸,

成为他们未竟话语的回声。

他们也许不再饮茶、议事、写字、说话,

但这厅堂还记得他们曾经坐着,

以自己的方式,

调节过节奏,修正过人心。

2. 第四进|我放了一首〈橘颂〉,给还未长大的他们听

这里是甘家的第四进,

也是一间曾经写字、教书、读卷的房间。

桌上桌上搁着几册书与砚台,

两张椅子相对,一长一短,

仿佛还留着师生之间的余温。

我没有打扰谁,

只是放了一首自己谱曲的《橘颂》。

“后皇嘉树,橘徠服兮。

受命不迁,生南国兮。”

是《九章》的节奏,

是楚辞的回声,

是橘树对“不迁”的执念,

也是这一家人曾经试图传下去的节奏人格。

那不是播放音乐,

而是一种仪式——

把古老诗句放进这间书房,

看它是否还能唤醒书架上的字、

或是谁年少时留下的一缕呼吸。

我想,他们听见了。

那些曾坐在这里背书、写信、等功名的少年,

听见节奏回来了,

听见有人把一棵“受命不迁”的橘树,

轻轻唱进了金陵的空气里。

3. 第五进|坐在他们的椅子上,我听见话语之外的节奏

这里是第五进,会客厅。

甘家男主人的正式接待空间,讲究布置,慎言慢语,

坐哪里、说什么、端哪杯茶,全都有分寸。

我没有坐下,只是站着,看了一会。

那些太师椅一字排开,

像是在等待什么仪式重新开始。

桌上的器物静默,墙上的画却开了口。

我轻声诵了一句《楚辞·九章·思美人》:

“愿竭心力以死兮,恐美人之迟暮。”

那不是对谁说的,

是说给这些讲究太多、诚实太少的椅子听的。

于是我问:

— 这些座位上,曾经坐着的你们,是否有一句话没说出口?

— 若一场谈话的重心从来不在语言,而在权位与礼貌之间,

那“规矩”究竟是节奏的修辞,还是遮蔽真意的封口?

所以我说:

“若你们当年说了实话,

这一进,今日就不至于如此安静。”

4. 第六进 · 寿石轩 |这桌无人落座,我先唤第一声

走进寿石轩时,

整块长桌像一张未被提笔的宣纸,

灯火悬着,椅背齐整,

空气中留着一句“请坐”的余音,却没有人应声。

这里曾是甘家设宴、讲学、藏书、品茗的厅堂,

是文人之所,是诗书之所,

更是节奏被深深收敛的地方——

不在喧哗之中,而在悬空的等待里。

今天,没有人设席。

我想,那我就设一首。

我放了一段自己谱的《湘夫人》给它听。

那不是演奏,是呼应。

是把水神的吟咏,轻轻唤入这片

曾经排斥女性灵魂的文会场域。

不是为了展示,

是为了让她,终于被请进来。

她不迟到,

她只是站在廊下太久,

等一句:“可以进来了。”

于是这厅堂开始听——

木桌听,椅背听,梁柱也听,

那些从未说出爱、

从未承认灵魂震颤的家族主人们,

也悄悄地,听了。

我没有念咒、没有请神、没有摆香,

只是一首曲,

就足以唤起

这一进,沉默已久的“应席之声”。

“这桌无人落座,我先唤第一声。

节奏一旦开口,

就没人能装作没听见。”

5. 十七号院 · 非遗展区|人还在,节奏不在

他们说这里是非遗,是文人墨客的故宅,是昆曲的回声。

但我走进去,只见一张张没有眼神的脸、一个个不说话的摊位。

不是忙,不是冷淡,

是——没有人在“看人”。

走过一个又一个摊位,

大部分连一丝眼神的波澜都没有。

十七号院写着“非遗文化遗产”,

可我看到的,是人被排练成展品,

连问一句“你从哪来”都成了不必要的事。

非遗还在,节奏已亡。

最可怕的不是没客人,

是人和人之间,连 small talk 都没留下缝隙。

像是所有声音都被吸进了展柜,

连好奇都写成了脚本,

表情也变成了封印。

那一刻,我忽然理解了——

而这些被训练得“不能说错”的人,

看起来比展柜里那张纸伞还要遥远。

节奏不是非遗的背景音乐,

它应该活在——

你抬头那一眼、你回应的一句话、

你愿意“看见另一个人”的勇气里。

非遗若只是展览——

那么人,就只是模型。

人是活的,

可脸是静音的。非遗的技艺未亡,

是人与人之间的“回应”断了频。

尾之声|一座宅子,只要还有人听,就还有节奏在呼吸

我走完甘熙宅第的每一进,

从门外未起的呼吸,到正厅的沉默座次,

从书房的光影,到寿石轩的应席之声,

最后走入那间写着“非遗”的展区,

却只听见静音的空气。

我没有得到多少回应,

但我留下了许多声音。

诵一段楚辞,唤一次旧神,

放一首歌,替不曾被迎请的名字入席。

不是表演,是交付;

不是对谁说,是不愿让它彻底沉没。

节奏文明不是展品、也不是导览词。

它活在一个空间是否还愿意倾听,

一个人是否还愿意回应。

这一座宅子,

或许地图不标、游客不入、非遗不语,

但它仍然是金陵节奏未亡的证据。

因为今天,有一个人走了进来,

不是来参观的,

是来听它说话的。

所以我知道,

这节奏,还没死。

于是我轻声说:

“我不是来看你,

而是来唤你。”

这不是献诗,也不是陈情,

是一次文明之间的回声确认。

你在,我来。

你不说话,我唱。

你不回应,我也不退。

就像一首旧歌,

不等听众才开始,

只等有人愿意走到曲终,

还愿意回身一拍。

“既替余以蕙纕兮,又申之以揽茞。”

——《楚辞·离骚》

🕊 写给未来

在高速与碎片中,语言正在失去温度。

这套文本是一种回应,也是一种尝试:

在AI的时代,用人类的节奏,重新书写人类的记忆。

愿你在阅读中,听见节拍,感受律动,在未来中,重新体会文化的温暖。

📜 本作品已提交版权保护程序,原创声明与权利主张已公开。完整说明见:

👉 原创声明 & 节奏文明版权说明 | Originality & Rhythm Civilization Copyright Statement – NING HUANG

节奏文明存证记录

本篇博客文为原创作品,由黄甯与 AI 协作生成,于博客网页首发后上传至 ArDrive 区块链分布式存储平台进行版权存证:

- 博客首发时间:2025年8月26日

- 存证链接:fec07605-fb14-4390-acb1-5e430773f950

- 存证平台:ArDrive(arweave.net)(已于 2025年8月26日 上传)

- 原创声明编号:

Rhythm_Archive_26-3Aug2025/Rhythm_Civilization_Field_Recording

© 黄甯 Ning Huang, 2025. All Rights Reserved.

本作品受版权法保护,未经作者书面许可,禁止复制、改编、转载或商用,侵权必究。

📍若未来作品用于出版、课程、NFT或国际展览等用途,本声明与区块链记录将作为原创凭证,拥有法律效力。