这是一份关于文化美学的未来提案——「节奏文明观」

本项目是一项结合研究性与实验性的感知型创作,围绕中国高铁沿线的文化景观展开,尝试以香气、色彩、音乐、戏曲、非遗工艺等元素为线索,结合地理、历史、人文、美学与资料整理,构建一幅多维度的当代文化感知图谱,作为本人「中国高铁美学感官文化地图」的基础雏形。

创作过程中,特别引入人工智能语言模型(如 OpenAI 的 ChatGPT)进行文本结构、语义节奏与概念生成的多轮协作,探索人机共构在文化美学领域的实践可能。

它不是乐器的敲击,而是时间的回声,是千锤万铸后的沉默惊雷。

在武汉,锣不仅属于戏台与鼓乐,

也曾藏在街巷深处的节拍中—在花楼街、统一街和那条如今很多人都已淡忘的打铜街,

这里曾是一锤接一锤响彻的“打铜一条街”。

如今街名犹在,锣声渐远,唯有记忆仍在低频回荡。

它是一座城市的心跳,是匠人与岁月共鸣的节律。

当京广高铁驶过穿越江汉平原,

车窗外是风驰电掣的现代脉搏;

而历史深处的那声铜锣,仿佛仍在时间的褶皱里响起—

如钟鸣暮鼓,亦如万象初醒。

锣声,不只是开场。

它是记忆的触发,是文化的回音,是城市灵魂的低频叙述。

千锤百炼之后,它才敢一锤定音。

千锤百炼的东方之响:中国锣

作为一种诞生于烈焰与锤影之间的乐器,锣的主要成分是三成锡、七成铜。

这块圆形的金属不仅能发出沉雄的声音,还承载着中国几千年的工艺智慧与文化记忆。它的结构简单,圆面微凹,以边框固定,用木槌击其中央,便能发出振动与余音。简单之形,却蕴藏万钧之力。

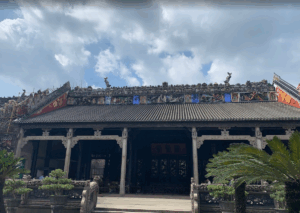

图片来源:锣(中国传统乐器)_百度百科

锣,已有两千多年的历史,是中国传统打击乐器中最具代表性的存在。它不仅出现在庙会、戏台、鼓乐之中,更在古代战场扮演关键角色。成语“鸣金收兵”中的“金”,正是铜锣的别称。那是一种足以调动千军万马的声音信号,也是一种文化象征的原点。

锣也是第一件走进西方交响乐队的中国乐器。世界上最古老的交响乐团—德国德累斯顿交响乐团,便曾使用清代制造的大锣。这种来自东方的声音,进入了西方的管弦体系,成为全球共鸣的一部分。

锣有三十余种,各具声性。大锣宽宏沉厚,是渲染场面的雷鸣;小锣分三音,活跃于戏曲与鼓乐之间;掌锣如掌中月,轻巧灵动;云锣悬于木架,十面齐鸣,清亮如风过林梢。它们或浩荡、或轻盈,皆为节奏之魂,氛围之笔。

千锤百炼方成器,一锤一打不仅是技艺的演练,更是光阴的镌刻,是文化的打磨,是精神的传承。

而今,这种千年古音也走进了当代人的身心疗愈领域。所谓“铜锣浴”,是以锣的声波振动来冲击人体穴位,释放焦虑、改善睡眠。沉浸于锣声中,人们常感到情绪被抚慰、内心被打开、甚至灵魂被唤醒。

从古代战场到戏台庙会,从街头手作到国际交响,从节奏渲染到心灵抚慰,锣的功能在变,姿态在变,而它的“定音之责”始终未变。

锣,不只是一种声音,它是中华文明的一种节奏型态,是流动在血脉里的韵律密码,是一个民族对天地、对时间、对自身节奏的回应。

锣声不必喧哗,它早已进入深处。

铜锣之城 · 武汉

如果有一面锣可以承载一座城市的灵魂,那它一定来自武汉。

铜锣,这一源于三千年前青铜文明的打击乐器,在武汉这片水火交融、铜艺兴盛的土地上,得以锤炼出独一无二的声音。

1978年出土的曾侯乙编钟已证明此地冶铸文明的源远流长。清代《大冶县志》记载,大冶铜绿山“古出铜之所”,“每骤雨过时,有铜绿如雪花小豆点缀土石之上”。清乾隆年间,武汉因为矿产资源丰富,已是全国铜响器制作中心之一,汉锣与苏锣、奉锣、京锣并称四大名锣。

汉锣发音洪亮、圆润集中、吃锤省力、起手灵活、余音悠长,堪称铜锣之最。

打铜街,花楼街,统一街……曾是热火朝天的“打铜一条街”。千锤万击之声回荡其间,是市井,也是传承。如今街名犹在,锣声渐远,但历史的低频仍在人心深处回响。

铜矿成器,器必有匠。汉锣的诞生,凝聚了武汉匠人代代相传的智慧。熔炼、锻造、成型、校正、抛光、定音,每一道工序都须精益求精。武汉的“高洪太”铜锣品牌,精湛工艺与良好口碑。最核心的“定音”环节,至今仍完全依赖匠人的经验、耳感与直觉。

如今,武汉铜锣的回响早已穿越山海,走出街巷,远播至四十多个国家与地区。它不再只是庙会里的节奏或剧场中的引子,而是成为世界交响乐团、现代乐队、戏剧舞台上,那一声沉稳而深远的“东方低音”。

谭盾曾动情地说:“你去任何一个交响乐团,都会听见来自武汉的锣。”

他没有夸张,而是陈述一个被世界耳朵印证的事实。

在《武汉十二锣》中,他特意为汉锣谱写旋律,让这座城市的声音拥有主旋律的位置,不再只是配角,而是成为打通时空的鼓心之声。

从长江之畔到维也纳金色大厅,从琴台音乐厅到纽约大都会剧院,武汉的铜锣不只是被听见,更在被聆听中,成为世界记住中国的一种方式。

锣之于武汉,不止于声。它是一种技艺的传承,也是一种城市的心跳与体温。从黄陂的铁锤声到打铜一条街的铜火光,再到今天高铁呼啸而过的城市心跳,武汉用一面铜锣,打出了三百年的匠心,也敲响了中国声音走向世界的节奏。

谭盾 · 十二锣之声

“锣是一种可以穿透灵魂的乐器。”

在谭盾的音乐世界里,武汉铜锣不仅是乐器,更是一种声音的原质,一种可以穿透灵魂的存在。

他曾说:“武汉生产着全世界最好的锣。从柏林爱乐到纽约爱乐,从伦敦交响乐团到费城交响乐团,无一例外都在使用武汉铜锣。” 这是对一种声音工艺最庄严的肯定,也是一座城市在世界舞台上的文化签名。

《武汉十二锣》,便是谭盾为武汉谱写的一部“声音的宇宙”。这部作品使用十二面锣,其中六面来自武汉,另六面则遍寻全球。

谭盾通过打击、摩擦、水流与数字音乐的结合,让十二面锣如十二个角色,在乐章中交替登场。他说:“那不是十二面锣,而是十二种命运。”

2023年,《武汉十二锣》“回家”首演于琴台音乐厅。观众听到的不只是锣声,而是城市的回响,是一座城市从洪水、疫情中复苏的心跳。

“我想用这十二面锣,重新敲醒人们心中的武汉。”这是音乐家的回望,也是祈祷。

这份情感,并非始于疫情,而早已埋下伏笔。

1997年,谭盾为香港回归而作《交响曲1997:天·地·人》,那一次,他在湖北省博物馆亲自执棒,指挥奏响曾侯乙编钟。这套沉睡千年的战国编钟,自出土以来仅三次响声,那是其中之一。

钟声一敲,楚风即起。

正是在那场与古乐器、与楚文化的深度交汇中,谭盾与武汉结下了难以割舍的缘分。他并不仅是在倾听古音,而是在与千年前的文明对话。

“我对湖北的编钟、湖北的锣、湖北的古乐器、湖北楚文化和古音乐的手稿很有感情。”他说。

那不是一次音乐实验,更像是一次文化寻根。自此,钟鸣为引,锣响为续,一段属于楚地与谭盾的精神联结,在他心中缓缓生长,终有一日化为整部《武汉十二锣》的初音。

2020年春天,风云骤变。身在飞机上的谭盾,听着螺旋桨的轰鸣,耳中却仿佛响起另一种熟悉的低频—那是武汉的锣声,在记忆深处缓缓敲响。

那一刻,他决定,以十二面锣为笔,谱写一部属于武汉的交响。他要为那些奋战在疫中暗夜的逆行者祈愿,也为心中那座从未沉寂的城市之魂,铸一座声音的纪念碑。

于是,《武汉十二锣》诞生。

2020年4月,锣声穿云破网,于武汉、上海、纽约三地同步奏响。跨越国界,穿越时差,一场云上的合奏,成为全球疫情中一次静默却震撼的文化回响。

其后,六位打击乐手在琴台音乐厅敲响来自武汉的铜锣,而远在彼岸的六位“云上”乐手隔空应答。锣声此起彼伏,不分远近,仿佛天地合鸣。

这不是一次演出,而是一场对生命、时间与城市的致敬。武汉,以铜为声,以锣为心,重新被世界听见。

《武汉十二锣》的锣声,如雾中细雨,逐层叩问灵魂最深处的记忆。它不是喧嚣,而是沉静,是一种来自远古的呼唤,一种带着情感重量的时间波动。

这不是简单的敲击,而是一种低语般的召唤—缓慢、深沉、层层沁入。

作品中的唱词,像古老的祈祷:

天长地久,

万物和兮;

天地与我,

大焉归一。

那是一种仿佛从楚地风中传来的呢喃。既有《九歌》的神性低唱,也有《招魂》的阴郁乡愁。这不再是单纯的声音演奏,而更像是一种古老魂魄的现身,是古楚文化在现代语境中的回响。

锣声缓缓落地,悲美交织,如一枚千年飞羽穿越时间尘埃,轻轻落下,又悄然震醒。

这不仅是一场音乐会,更像一场现代礼乐文明的复合型回声。谭盾将十二面锣,象征十二时辰、十二生肖、十二节气,锣声既象征时间的轮转,也指向命运的多元。他赋予“锣”以超越打击乐器的角色,让它成为人与天地、历史与当下之间的对话者。

《武汉十二锣》是一次声音的书法,是用打击的方式写就的楚辞,是献给城市、文化、灾难与希望的合奏曲,是古楚魂魄的召唤与回应。

当锣响起,是山河共振,是灵魂自省。

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen技艺 · 打锣如铸魂

打锣,从来不是简单的敲击。它是一场与火对话的仪式,是力与音、铜与魂的协奏。

一面铜锣的诞生,始于火与铜的融合。按照比例,铜与锡被熔炼入炉,翻滚如岩浆,注入模具,冷却后便形成初始的锣坯。

随后,锣坯需经过多次加热与冷却—烧红、锻打、再烧、再打,反复往复,直到铜面通透,形如薄月。

锻打过程中,师傅们凭手感掌控火候,以“旋转锻打、横向走锤”的技法,由内而外敲出一面平、圆、正的锣体。这既是力气的角力,更是对节奏与心性的磨练。

整个打铜屋常年炽热,即使隆冬也汗流浃背。在没有机械辅助的年代,高洪太的打铜师傅们仅凭火炉与锤子,铸就了一代武汉铜锣的传奇。成形后的铜锣,还需经刮片工序清除表面杂质,使之焕发出温润吉金之光,仿若一面沉默的太阳被唤醒。

最后,进入最关键的一步:定音。

所谓“千锤打锣,一锤定音”,不仅是一句工艺口诀,更是匠人哲学的浓缩。定音不是一次性的爆发,而是无数次“问锣”的过程。定音师用正锤、反锤、虚锤、重锤等技法,反复试探铜锣的回响,用耳朵捕捉它最纯正、最浑厚、最有灵魂的声音。只有当锣音通透圆润、余韵绵长,才算真正完成。

高洪太这一百年老字号,至今仍坚持全手工锻造。从一张冷铜到一面回响世界的好锣,要经历数十道工序,每一步都凝聚着技艺、经验与灵性。有人说,铜在火中炼,声在锤下生。

“好锣不响,是因还未到时;一响,便响彻四方。”这不仅是对声音的敬畏,更是对时机、耐心与匠心的信仰。

在武汉,打锣就是在铸魂。

京广高铁与武汉的铜声共振

京广高铁,纵贯中国南北,是国家大动脉之一。而武汉,正是这条交通中轴的心脏所在。

这座城市,以“九省通衢”著称,自古便是东西南北交通交汇之地。今日,京广高铁飞驰而入,将北京与广州、华北与华南串联如一线,而武汉作为全线最重要的中点城市,贯通三镇,连接南北,被称为“国家铁路枢纽核心”。

当列车穿越,窗外是现代轨道的风驰电掣,或许脑中会响起锣音。这种“速度中的慢声”,恰如现代生活节奏中仍保留的中国式定力:锣,不喧哗,但有力;不张扬,却有魂。它的爆发只为一个精准的节拍,是对时间的尊重,也是对生活的回应。

高铁是一条现代的速度线,而锣声,是这速度中的低频对话。一个疾如风,一个沉如钟;一个是城市向外的路径,一个是城市向内的回响。

武汉,恰是这样一座既拥有高铁速度、钢铁肌理,又能容纳锣声回响的城市。在这里,铜锣声不是被历史封存的遗响,而是一种真实存在的文化低频,是镶嵌于街巷节奏中的原音轨。

这城市,不缺喧嚣,却偏爱敲锣的静动相生—敲的是器,响的是心。

当高铁越过长江,穿过江汉平原,铜锣之声亦在这片土地上敲响。这是一座能让传统声音在高楼林立之间“活下来”的城市;更是一座能将速度与深度、科技与温度并置共鸣的城市。

对话 · 铜锣与焊缝

动车焊缝在深夜的车间缓缓冷却,忽然问道:

“你,为什么如此在意声音?”

铜锣微微震响,答道:

“因为我出生在火与锤之间,声音,是我存在的方式。每一道频率,都是铜在倾诉。”

焊缝点头。

“我理解你。我们不靠眼睛,而靠耳朵。中车长客李万君师傅教我们:二氧化碳焊接,不同的规范能传出不同的声音。他在20米外听,就知道焊得好不好。”

“他把焊接当作艺术,用耳听温度、节奏和走线。我们,也是。”

铜锣回应:

“定音师在锤下找泛音,在回响中辨厚薄。他也不看,只听。声音清澈,是铜已通透;声音沉闷,是火未到位。”

焊缝沉思着,轻声说:

“在中车长客的高铁焊接车间,火星与噼里啪啦的焊接声此起彼伏。对别人来说是噪音,对李万君来说却是交响乐。”

“电流调大,是噼里啪啦;电压调高,是呜呜低鸣。每一种声音,都是工艺的回音。”

铜锣缓缓回响:

“我们都靠耳朵,把金属变成语言,把热变成节奏。你听出安全,我听出魂魄。”

焊缝说:

“你藏在舞台一角,我躲在车底之下。但我们都用声音守护着秩序与方向。”

铜锣轻笑:

“你守的是速度的骨,我守的是节奏的魂。你让列车不出轨,我让城市不失调。”

此刻,车间归于沉静,锣声未敲,焊光已熄。

但两种声音,已悄悄重叠,在一个叫“匠心”的频率上,彼此共鸣。

……………………………………………………….

焊工与锣匠,一个在车底焊出速度的骨,一个在火中敲出节奏的魂。看似两端,却皆以耳为尺,以声为度。他们不依赖冰冷的量具,而靠耳中微妙的辨识,捕捉金属中最隐秘的呼吸。

这是一场工业与传统的合声—一边是现代钢轨的轰鸣,一边是千年铜响的余音;一个追求速度极限,一个守住音的本真。

他们所信仰的,不是公式化的标准,而是一种来自听觉的“精准度”。那是用时间修炼出的感知,是在寂静中打磨的技艺,是中国匠心最柔软却最坚定的力量。

尾声 · 锣响之后

铜锣,看似器物,实则文化。

它凝聚着火的炽热、铜的韧性、匠的执念,以及一座城市的呼吸节奏。在一敲之间,声起于锤下,意达于心间。它可以是舞台开场的号令,也可以是街巷清晨的梦语;可以响于世界剧院,也能沉在老武汉人耳边的习惯, 成为这个时代最深的“声音脚注”。

武汉的铜锣,是“实”中之“虚”,亦是“虚”中之实—它不是简单的打击乐器,而是传统的现代化转译,是生活中不可忽略的文化在场。它出自百年锻造,也承载千年回响。

当高铁驶过,锣声却在城市另一端缓缓响起—一个疾如风,一个沉如钟;一个是城市向外的路径,一个是城市向内的回响。它们在武汉交汇,也在当代中国交汇,构成一种别样的“声之兼容”:现代与传统、速度与温度、世界与地方。

锣,是火炼铜之声,是匠人心意之器,是城市记忆之响。

当锣响起,城市之魂随之共鸣。

当锣息音,余韵未绝,文化之气,仍在缓缓铺展。

一锣开天,其声可通古今;

一锤定音,其音可映城市。

武汉的铜锣,从黄陂乡野到汉口长街,从打铜街到交响厅,从谭盾的十二锣到世界的舞台,从器物之响,延展出千响万象。

锣,不止于响,更在其余音。

歌曲 《一锤定音》|武汉铜锣 · 京广高铁 · 湖北武汉

本文旨在探索非遗文化与当代教育、交通系统的跨界融合,所有内容基于公开资料、文化观察与个人教学经验,旨在推动文化传承与教育创新,不代表任何单位立场,亦无商业或政治目的。

本文在人工智能(ChatGPT)辅助下整合完成,资料来源包括:

除了热干面,武汉还有一样东西世界闻名,贝多芬、马勒都离不开它!_哔哩哔哩_bilibili

你们都知道谭盾牛,你们可知他用的锣有多牛?!_哔哩哔哩_bilibili

铜锣居然有那么多音色,谭盾大师请收下我的膝盖!_哔哩哔哩_bilibili

Gong making in Wuhan 武汉市, Hubei 湖北省, central China

【锣】销售破千万的中国乐器竟然是它?| 打击乐知识百科第四十一期_哔哩哔哩_bilibili

汉锣+交响乐=《武汉十二锣》!耳朵的顶级SPA!_哔哩哔哩_bilibili

中国打击乐器介绍 (单皮鼓,堂鼓,木鱼,拍板,钹,锣)_哔哩哔哩_bilibili

海平乐器制造/1988年工厂实拍/铜锣制作工艺/匠人匠心/手艺人/芳鸥铜锣/汉锣制作技艺/文化艺术/海平镲片/乐器/手工制造/传统文化/民族乐器/中国制造_哔哩哔哩_bilibili

汉锣制作技艺/匠心传承/汉锣第五代传承人王志平/湖北省非物质文化遗产/铜锣制作工艺/手艺人/打击乐器制造厂家/海平镲片/芳鸥/东声铜锣/武汉市海平乐器发展历程_哔哩哔哩_bilibili

你不知道的世界级“武汉特产”:一声锣响 天开云散_长江云 – 湖北网络广播电视台官方网站

武汉解封后第5天,谭盾把《武汉十二锣》带回家_文艺范_澎湃新闻-The Paper

“武汉十二锣”中6面锣来自武汉,世界专业乐团用锣也多为武汉造_武汉_新闻中心_长江网_cjn.cn

非遗耀荆楚|汉锣:传承百年音韵 共谱时代乐章 _长江云 – 湖北网络广播电视台官方网站

系列报道《湖北非遗声音馆——非遗耀荆楚》播出第二篇:《汉锣:传承百年音韵 共谱时代乐章》-焦点时刻-蜻蜓FM听头条

湖南日报丨千锤百炼“打铜锣”——坛下铜锣制作传人罗冬元的故事_腾讯新闻

📜 本作品已提交版权保护程序,原创声明与权利主张已公开。完整说明见:

👉 原创声明 & 节奏文明版权说明 | Originality & Rhythm Civilization Copyright Statement – NING HUANG

节奏文明存证记录

本篇博客文为原创作品,由黄甯与 AI 协作生成,于博客网页首发后上传至 ArDrive 区块链分布式存储平台进行版权存证:

- 博客首发时间:请见本篇网页最上方时间标注

- 存证链接:1bc11848-5b86-4f77-b76b-7b84c1e07793

- 存证平台:ArDrive(arweave.net)(已于 2025年7月5日 上传)

- 原创声明编号:

Rhythm_Archive_05Juli2025/Rhythm_Civilization_View_Master_Archive

© 黄甯 Ning Huang, 2025. All Rights Reserved.

本作品受版权法保护,未经作者书面许可,禁止复制、改编、转载或商用,侵权必究。

📍若未来作品用于出版、课程、NFT或国际展览等用途,本声明与区块链记录将作为原创凭证,拥有法律效力。