在科技与感官之间,尋回语言跳动的声音 – 为中国速度注入來自文化深处的律动与节奏感。

这是一份关于文化美学的未来提案——《节奏文明观》

本项目是一项结合研究性与实验性的感知型创作,围绕中国高铁沿线的文化景观展开,尝试以香气、色彩、音乐、戏曲、非遗工艺等元素为线索,结合地理、历史、人文、美学与资料整理,构建一幅多维度的当代文化感知图谱,作为本人《中国高铁美学感官文化地图》的基础雏形。

创作过程中,特别引入人工智能语言模型OpenAI 的 ChatGPT 进行文本结构、语义节奏与概念生成的多轮协作,并经由 DeepSeek AI 提供灵感跳跃与脑洞激发,以及 Claude AI 协助进行语言润色与文本逻辑的多维检查,探索 “人机共构” 在文化美学领域的实践可能。

本篇文章采用 “节奏型书写叙事方法”,以唢呐、高铁、教育三重节奏为轴线,将非遗之气、工程之速与教学之感并置交响,展开一次穿越感官、技术与文明的节奏共振实验。

引子|吹响之始

一切,从“气”开始。

唢呐不是温柔之器,它是元气之喉。

它以烈风为肺,以双簧为舌,一声吹响,震彻天地。

不是为了悦耳,而是为了醒魂;

不是旋律,而是吼出一口人间最倔强的气。

民间常说:谁家唢呐响,三里不还乡。

那不是夸张,而是节奏的召唤,是生死之间的音律印记。

在嘉祥,这一口“气”有其文脉,它不是散漫之风,

它是礼乐之气,是孔门之气,

是千年未断的教育呼吸,是文明深处尚未熄灭的体温。

唢呐,它的声响高亢、嘹亮、穿透千层雾障,

既能咏细腻的哀思,也能炸裂天地间的沉默。

民间有言:

“千年琵琶万年筝,一把二胡拉一生,唢呐一下全剧终。”

它不是乐器之中最美的,却是最无法忽视的,

它是收场者、起局者,是吹响文明节点的那一声“定音锤”。

唢呐|非遗中的元气之器

唢呐,不是舞台上的谦和之音,而是民间深处的一声爆吼。

它源远流长,古名“大笛”,今称唢呐、喇叭、海笛、号子——每一个名字都带着一种“叫得响”的气质。

在山东嘉祥、河北蔚县、山西高平、河南濮阳、安徽阜阳等地,它被高举、被吹响、被托付于生命节点:娶亲、送葬、开市、祭神。

它是乡土的肺,是祖先的气,是节奏文明的传声筒。

图片来源: 唢呐艺术的传承与创新发展:从历史根源到现代影响

“吹唢呐,是拿命换气。”

这句话,安徽周家班的传人最懂。

他们一辈子练一个长音,用肺破声,用血炼节奏。那不是演奏,是一场和风对抗的生命输出。

虽然周家班来自安徽,但他们的这一口“吹命之气”,却与嘉祥的唢呐腔调形成遥遥共振——不是地理的重叠,而是节奏精神的并音共鸣。

在他们手中,唢呐不再是民间之响,

而是一种古老节奏文明的主干线,

一种可以穿透地表、引发共鸣的声波武器。

如今唢呐不仅存在于传统场域,还在向年轻人靠近。

唢呐版《卡农》《野蜂飞舞》等作品在短视频平台迅速传播,《百鸟朝凤》《打枣》也重新被年轻人“翻牌”。

这门古老的吹奏艺术,正以其独特的穿透力和可塑性,在一代新听众中焕发活力。

这不是风格妥协,而是节奏的迁移,是“元气”在跨代语言中的一次续命式再生。

嘉祥|中国唢呐之乡的节奏脉动

嘉祥,这座位于鲁西南的古老城镇,被誉为“中国民间艺术唢呐之乡”。

唢呐在此不仅是乐器,更是礼俗、节令与情感的传声筒。

从《百鸟朝凤》到《拜鼓曲》,嘉祥唢呐以其高亢奔放、质朴雄浑的风格,写入了节奏文明的脊梁。

在嘉祥,唢呐不只是舞台上的乐器,它是一种生活的节奏,是日常的气口。

无论是节日锣鼓、厂矿报喜,抑或是开业挂红、红白喜事,

哪怕只是贴上一副节气对儿——唢呐总能先声夺人,吹响天地间的仪式感。

这里的孩子,七岁起便学以气发声;

八旬老者,仍可一口气吹尽情义。

祖孙同台,夫妻合奏,姊妹并肩——走遍嘉祥,唯有唢呐声,从未停歇。

任同祥所演《百鸟朝凤》被誉为民族器乐三大经典之一,与《二泉映月》《梁祝》并称“三驾马车”。

从武氏祠画像石的古乐图像,到唢呐走上金色大厅,

这里,一直吹响着那口不会沉默的“元气之声”。

插曲|风与轨的对话:声速共振实验时刻

(田野之上,一位嘉祥唢呐艺人在练习,铜管在夕阳中闪光。远处,京沪高铁疾驰而过,掠起风声。)

系统提示:检测到唢呐频率768Hz,接近CR400AF车轮振动带,已启动节奏稳定协议——失败。

这是一次未曾设想的“三频实验”——

一方来自肺腑,一方源于钢轨,

一方隐匿于空气动力学的数据回响中。

据实验室观测,CR400AF型动车组在350公里时速运行时,车头切开的风流在某特定频率下会形成共鸣腔;

而此时,若唢呐吹至高频嘶鸣段,其音波恰巧穿越动车体结构谐振区。

工程师称之为:“轨上耳鸣时刻”。

这不是一场实验,而是一场诗意:

当人的气息撞见机械的风阻,

当乡土的节奏遇上城市的速度,

天地间回荡的,是一段跨介质的节奏协作。

有人说,那是“误配声波”;

而唢呐艺人知道——

那是“天人合一”的另一种表达。

有些节奏,无需理解,

只需聆听,

在共振中,感知人类尚未命名的文明之音。

注:本段“声速共振实验”属节奏型叙事中的诗意想象,由AI协助构思,非真实工程数据。其目的在于通过技术语言的艺术转译,探索高铁速度与传统唢呐之间的节奏共鸣可能。正如《山海经》无地理坐标,却映出山河神灵,我们亦尝试用节奏召唤一种尚未命名的文明感知。

京沪高铁|轨道中的节奏

嘉祥没有高铁站,但节奏却没有缺席。

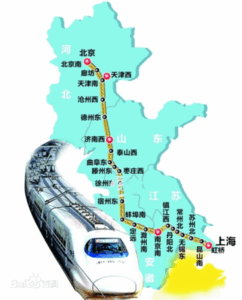

距离不远的曲阜东站,是京沪高铁的重要一站。

车轮疾驰,在鲁地的土壤上留下规律节拍;

而嘉祥唢呐,在不远处田野与街巷之间吹响高亢旋律,回应着那看似遥远却同步震颤的节奏共鸣。

一边是呼吸之气,一边是速度之力;

一边从肺腑发声,一边由电轨滑行;

它们没有见过彼此,却在同一片空气中完成协奏。

这不是对抗,而是呼应。

是“气”与“速”的一次文明合唱,

是仪式之风,遇上技术之锋——

一口唢呐,唤醒古老;

一列高铁,划破当下。

京沪高铁,全长1318公里,设24站,是“八纵八横”高铁主干道中最繁忙的一条,设计时速380公里每小时,至今仍是中国速度与秩序的象征。

而在它未曾停靠的嘉祥,节奏却以另一种方式流动、抵达。

这,就是节奏文明的潜行逻辑:

即使不在正轨上,也可在回响中——同步。

智慧课堂的节奏重构|云梦教育的声音实验

在AI尚未完全渗透的教育边界,有一种被称为”云梦教育”的理念正在悄然生长。

它不是某个具体的教育机构,而是一种以节奏为核心的教学哲学—— 相信每个学习者都有自己独特的认知节拍, 相信知识的传递可以像唢呐吹奏一样,有快有慢,有强有弱,有收有放。

云梦教育的核心观点:

- 学习不是单向灌输,而是师生间的节奏对话

- 每门课程都应该有自己的”气口”和”换气点”

- 真正的因材施教,是找到每个学生内心的”唢呐频率”

当嘉祥的唢呐声录入智能教学系统, 当《百鸟朝凤》的节奏成为数学课的背景律动, 当孩子们在虚拟现实中”吹响”自己的学习节拍——

这不再是传统意义上的多媒体教学, 而是一种”声音化学习”的全新尝试:

让每一个知识点都有自己的音高, 让每一次思考都有自己的节拍, 让教育回归到最原始的“气息与共”。

《一吼千年,一轨千里,一课千生》|唢呐 · 高铁 · 云梦教育的节奏三重奏

【合奏 · 引子】

(灯光渐明,三位角色依次登台:

唢呐披着红绸,立于嘉祥村巷,铜口高扬,似有百鸟出林之势;

高铁银白利落,足踏钢轨,身后卷起疾驰山河的长影;

云梦教育身着石青布衫,一手执白板,一手持终端,微笑而静定。)

唢呐(挺胸吹响,声若惊雷)说:

我一声吹起,天与地皆动。

我替凡人送别、替新人迎喜、替神明开道。

我不是旋律,是生命之吼。

这不是吹奏,是从肺里炸出的“文明气”。

高铁(坚定前行,语如风啸)说:

我贯通南北,以速为名。

钢轨之上,我听得见你低吼之音。

哪怕你未在站台,我亦愿为你让出节拍。

这不是速度的比试,是时间对传统的回响。

云梦教育(含笑徐言)说:

我教书,不止用语言,而是用节奏。

我让“一吹百鸟鸣”进入课堂,让唢呐在虚拟场景中重奏。

算法不是冷冰冰的筛选器,而是可以记住乡音的采录器。

【第一场 · 起源】

唢呐(低头敬礼)说:

我吹的是四百年的嘉祥老腔。

那音,是鲁西南的鼓吹乐,是一地之魂。

高铁(向远方伸手)说:

我行的是四千公里的经纬线。

那速,是国家脉动,是现代节奏。

云梦教育(轻点额前)说:

我思的是课堂节奏的再编排。

那知,是从“因材施教”到“因声赋学”的智慧节拍。

【第二场 · 节奏】

(唢呐节奏渐快,列车呼啸而过,教室灯光闪烁)

唢呐(大声吹响)说:

我节奏不快,却能动人。

吹奏“打枣”“朝凤”之间,是人情冷暖。

高铁(沉声回应)说:

我节奏极快,却愿停顿。

停一站,就为听一段老曲。

云梦教育(指点之间)说:

我节奏多元,快慢交织。

一课之中,有喷薄的爆响,也有沉静的留白。

合声:

我们节奏不同,意图相通。

在虚实之间,在快慢之间,

我们共谋“恰到好处”的流动。

【第三场 · 角色】

唢呐说:

我是吹奏者、送行人、喜神传。

高铁说:

我是搭载者、文化运载者、节奏放大器。

云梦教育说:

我是引导者、记录者、节奏建构师。

合声:

我们不在同一个频道,

却共同演奏了一场文明的和声。

一器一轨一课堂,

皆有其声,也皆有其魂。

尾之声 | 未被记录的节奏

文明终将沉默,但在沉默前,请再吹一次。

不是为了演出,也不是为了掌声,

而是为了——

让那些还没被记录的节奏,

在时间之前,响一次;

在消逝之前,被听见一次;

在忘记之前,被铭记一次。

这一篇《元气之声》,

献给所有用“气”活着、用“音”说话、

用“节奏”书写生命的人。

你所吹出的,可能只是一口唢呐,

但它是这片土地上,

唯一从出生吹到死亡的乐器。

它见证初啼,也送别最后一口气;

它不是背景音乐,而是人生节拍的主旋律。

为那些高铁未记的声音,

为那些教育未听的节拍,

为那些祖先未说的语言——

请再吹一次。

吹响你心中那个还未抵达的文明归途。

因为你吹响的,不只是过去, 而是一种未来仍听得见的文明气息。

歌曲 《元气之声》| 唢呐 · 京沪高铁 · 山东曲阜 – 嘉祥

🤖 人工智能协作声明

本文由作者主导构思、架构与撰写,并在人工智能模型 OpenAI ChatGPT 协作下,进行多轮人机共创:包括素材生成、资料整合与语言润饰,并经由 DeepSeek AI 提供灵感跳跃与脑洞激发,以及 Claude AI 协助进行语言润色与文本逻辑的多维检查。最终内容由作者人工审校并艺术化重构,承担全部创作与价值判断责任。

📍 参考资料来源:

唢呐演奏《孟姜女哭长城》,千古绝唱泪满襟,听一次哭一次!,音乐,器乐演奏,好看视频

鲁西南鼓吹乐:礼俗登上大雅之堂 – 中国非物质文化遗产网·中国非物质文化遗产数字博物馆

唢呐演奏《孟姜女哭长城》,千古绝唱泪满襟,听一次哭一次!,音乐,器乐演奏,好看视频

周家唢呐班:守一技之长,盛世悦民乱世保身_文艺范_澎湃新闻-The Paper

本文探索传统文化与当代教育、交通系统的跨界融合,所有内容基于公开资料、文化观察与个人教学经验,旨在推动文化传承与教育创新,不代表任何单位立场,亦无商业或政治目的。

🕊 写给未来

在高速与碎片中,语言正在失去温度。

这套文本是一种回应,也是一种尝试:

在AI的时代,用人类的节奏,重新书写人类的记忆。

愿你在阅读中,听见节拍,感受律动,在未来中,重新体会文化的温暖。

📜 本作品已提交版权保护程序,原创声明与权利主张已公开。完整说明见:

👉 原创声明 & 节奏文明版权说明 | Originality & Rhythm Civilization Copyright Statement – NING HUANG

📜 节奏文明存证记录

本篇博客文为原创作品,由黄甯与 AI 协作生成,于博客网页首发后上传至 ArDrive 区块链分布式存储平台进行版权存证:

- 博客首发时间:请见本篇网页最上方时间标注

- 存证链接:1bc11848-5b86-4f77-b76b-7b84c1e07793

- 存证平台:ArDrive(arweave.net)(已于 2025年7月5日 上传)

- 原创声明编号:

Rhythm_Archive_05Juli2025/Rhythm_Civilization_View_Master_Archive

© 黄甯 Ning Huang, 2025. All Rights Reserved.

本作品受版权法保护,未经作者书面许可,禁止复制、改编、转载或商用,侵权必究。

📍若未来作品用于出版、课程、NFT或国际展览等用途,本声明与区块链记录将作为原创凭证,拥有法律效力。