两千年前沉睡于荆楚大地的竹简,记录了文字的诞生、秩序的形成与文明的延续。

五集纪录片《楚简越千年》,不是考古的复述,而是一场倾听——

听那些写在竹上的声音,如何在今天重新被读懂。

本篇为《楚简越千年》系列的第三集《一生一事》,聚焦楚简重生背后的修复者与文明再生机制。

从荆州的文物保护中心,到长沙走马楼十余万枚吴简的复形修复,我们看见当代文保人如何以科学、经验与一生的耐心,唤回文字的骨骼、节奏与声息。

这些沉睡两千多年的简牍,正悄然复原一座文明的书写系统与心跳频率。

引文|一生一事:让竹简苏醒与说话

图:纪录片《楚简越千年》

我曾在武汉湖北省博和荆州博物馆,见过竹简被岁月炙烤后的形状。

深褐、碎裂,却仍透着呼吸的气。

在荆州简牍厅的展柜里,楚、秦、汉三类简牍并列,

每一枚都像是文明屋宇中的一片砖,一根梁。

我在另一篇文章里记录过那一刻的体会:

文明如何以简为根、以律为墙、以字为烟火,

构筑出祖源的节奏之屋。

(详见:《在沉睡与甦醒之间:荆州博物馆》)

但真正的节奏,并不只存在于展厅之中,

而藏在那些尚未展出的竹简之中——

那些尚未醒来的、尚未开口的、

仍在修复台上沉默的简。

他们说那是技术,

“干缩竹简润胀复形”。

但我知道,那其实是——

一种素手与岁月之间的缓慢对话,

一种人类仍愿修复的证明。

我不是文保人,

只是一个走进修复故事的人,

在素手匠心一生一事的节奏里,

听见竹简苏醒与说话。

唤醒沉睡的简牍|吴顺清 —— 让竹简苏醒的第一人

竹简被发现时,

不是简牍的样子,

而是一团被泥沙裹挟、湿润发黑的植物纤维,

断裂、扭曲、粘连成块,

像某种濒死未腐的生命残骸。

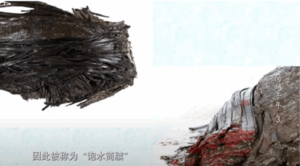

图|饱水简牍出土时状态(截图自《楚简越千年》第三集)

这些竹片,被深埋于楚地湿土多年,

受潮、缺氧、发酵,

早已失去文字的形体感,

一旦接触空气,就会碎成无法辨识的纤维丝。

根本无法直接用手接触。

它们不是沉睡,

而是濒死。

一旦离开水土环境,就会在空气中迅速碎裂、消失。

是谁,愿意面对这一团将散未散的历史?

是谁,甘心将自己的一生,

投注于这些看似毫无希望的腐烂之中?

吴顺清。

图|荆州文物保护中心奠基人吴顺清(截图自《楚简越千年》第三集)

他是荆州文物保护中心的奠基人之一,

也是出土木漆器保护国家文物局重点科研基地主任。

1973年,从武汉大学高分子专业毕业,

他被分配到荆州文物保护单位,

从此,开始了与竹简之间长达半世纪的对话。

那不是一次浪漫的选择,

那是一种命运的静音指令。

没有参照、没有前例。

他只凭着一双手和一个信念:

不要让它们碎掉。

他尝试各种配比的药水,

调整每一种化学液体的比例、温度、浸泡时间。

失败时,竹简会缩成一团、断成丝、消失在指尖。

成功时,它们会微微舒展,像春天的嫩芽。

在访谈时他说:

“我们搞文物保护的,都是这样的,想保护有这个心,

保护好的,就高兴,如果是坏掉的话,心里很不舒服。”

他说这话的时候,

眼神里没有激昂,也没有悲壮,

只有一种被岁月磨平后的温柔。

我想,那是一句古老的职业誓言——

像医生,像抄经人,

也像那些两千年前在竹片上写字的人,

以耐心抵抗时间的溃散。

他苦心研发的干缩竹简润胀复形技术,

让竹简在特定溶液中缓缓舒展、恢复弹性,

只要数小时, 沉睡千年的竹片就能“苏醒”。

像一场无声的重生仪式,

他将科学变为呵护的动作,

把濒临腐朽的文字,从沉默中拉回人间。

文字的声音|方北松 —— 让简牍重新说话的人

是谁,

让它们重新开口?

是谁,

让两千年前写在竹上的句子,

再次被读出来?

是方北松,

以及他带领的荆州文保中心的那群人。

图|荆州文保中心主任方北松(截图自《楚简越千年》第三集)

他同样毕业于武汉大学化学系,

现任荆州文物保护中心主任、研究馆员。

几十年如一日,

他坐在修复台前,

盯着一枚枚被水泡过、干缩过、黏连过的竹简,

寻找那些埋藏在纤维深处的文字痕迹。

如果说吴顺清是救回骨头的人,

那方北松,就是帮它们开口说话的人。

他不断改进技术,开发出一整套用于饱水简牍的脱色 + 脱水工艺。

先用化学溶液,温和地去除竹简表面的污渍与氧化层。

再通过精细控制脱水速度,防止竹简在干燥过程中变形、开裂。

就这样,那些被腐蚀、变色、模糊的字迹,一点一点重新浮现。

不是靠显影剂,不是染色剂,而是用化学与时间协商,

让笔迹自己浮出水面。

对他来说,文物保护不只是 “保存”,是要让它们还能 “被读”。

让简能说话、能被听懂、能在今天发出声音——

这才叫修复。

在他的众多修复项目中,

有一批简牍,被反复提起。

那是长沙走马楼吴简——

一九九六年出土,总数超过十四万枚,

是目前全国出土简牍中数量最多的一批。

那不再是单一文物,

而是一整个文字世界塌陷后的残骸。

图|截图自《楚简越千年》第三集

方北松花了整整九年,

带着团队逐一清理、编号、脱水、脱色、拼接。

每天面对的是发黑、卷曲、断裂的碎片,

有些字迹微弱到几乎看不见,

有些竹片小到只能用镊子夹动。

他们不是修一页书,

而是在时间面前重新排列文明的呼吸顺序。

那不是可以加速的工作,

不是可以跳步的工程,

是必须一笔一划、

一缝一纤维,慢慢展开的事。

后来,走马楼吴简中七万多枚得以修复完成,

其中不少被收入展厅,

与长沙简牍博物馆的设立——

这是中国首座集简牍收藏、保护、整理、研究和陈列展示为一体的专题博物馆,

一起组成了这座城市与文字之间新的呼吸结构。

那不是修复的终点,

而是一群人愿意听文字呼吸的纪念碑。

在访谈里,他说——

“因为简牍上面的文字啊,最能体现我们当时的实际状况,

所以呢…要找到不可置疑的,证明我们中华文明是不可置疑的这些考古材料。”

那不是宣传用语,

是一位文保人,盯着竹简里那些残存笔画,

一笔一划救回来的执念。

方北松,他和他的团队,不只是重现过去,

而且让我们听见——文字仍在说话。

简牍的地图|从荆州出发,文明如何延展与连线

图|荆州文物保护中心(截图自《楚简越千年》第三集)

这是一座绿色琉璃瓦顶的建筑,

位于长江中游的荆州,

低调、安静,却承担了全国大部分饱水简牍的修复工作

他们不宣传,不争名,

只在简牍背后工作三十年,

替一段段竹木骨架,拼出文明的版图。

图|吴顺清(截图自《楚简越千年》第三集)

在采访镜头前,

吴顺清站在文保中心的墙边,笑着说:

“只要能够走动,我都要继续把它做下去。”

这句话。

没有豪言,也没有告别,

只有一种对未竟之事的继续。

他们修复的竹简,

有的弯曲、有的断裂,

但都被整齐编号、静置在透明胶槽中。

像刚醒来的植物,

还带着泥土与水的记忆。

图|荆州文保中心修复完成的楚简(截图自《楚简越千年》第三集)

当这些竹简被重新组合、编连成册,

它们不再只是文物,

而是一种古老系统的节奏再现,

是曾经运作的律法、诗歌、信仰、祭语,

重新发声。

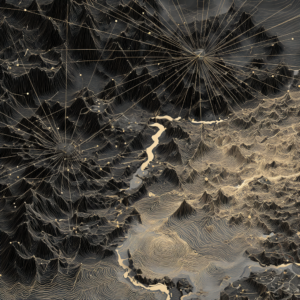

图|以简为底的简牍地图:荆州为中心,简牍网络辐射图(截图自《楚简越千年》第三集)

最终,当所有简牍的出土坐标输入 GIS 系统,

一幅竹简地图在屏幕上缓缓展开。

以荆州为中心,

向东南北西四方铺展,

连出一张楚地简牍的文明脉络图。

不是以朝代、疆域为单位,

而是以竹简的位置、文字的温度、修复的进度为网点,

连接起一座民族的文字地理。

尾之声|治愈时间的人

他们未曾见过文字诞生时的光,

却愿意陪它走过腐烂后的黑。

文保人,他们不是在修文物,

他们是在治愈时间。

在腐烂与发酵之间,

他们像医生那样诊断、护理、等待复苏;

又像抄经人那样,以手为笔,

一笔一划,修复文明的脉搏。

吴顺清与方北松,

一人让竹简苏醒,

一人让竹简开口。

他们用一生去完成的,

不是抢救历史,

而是延续信任——

相信文字仍能自我修复,

相信人类仍愿倾听它的呼吸。

文保人,其实是最温柔的医生。

他们医治的,不是器物,

而是人类与过去之间断裂的关系。

脱水、润胀、复形,

像脉搏、呼吸、重生。

在他们的手里,

竹简重新获得弹性,

而时间,也重新获得慈悲。

文明并不会被完全修好,

但有人在修。

这就够了。

文保人,是文明与时间之间的翻译者。

他们让过去重新开口,

也让未来有机会倾听。

🤖 人工智能协作声明

本文由作者主导构思、架构与撰写,并在人工智能模型 OpenAI ChatGPT 的协作下,进行多轮讨论、节奏输出、语言检查、结构检测与文字润饰。所有内容均由作者独立主创完成,AI 工具仅作为语言节奏的辅助,不参与著作权主体归属。最终内容由作者人工审校并艺术化重构,承担全部创作与价值判断责任。

📜 本站所有原创作品均已完成区块链存证,确保原创凭证。部分重点作品另行提交国家版权登记,作为正式法律备案。原创声明与权利主张已公开。完整说明见:

👉 原创声明 & 节奏文明版权说明 | Originality & Rhythm Civilization Copyright Statement – NING HUANG

节奏文明存证记录

本篇博客文为原创作品,由黄甯与 AI 协作生成,于博客网页首发后上传至 ArDrive 区块链分布式存储平台进行版权存证:

- 博客首发时间:2025年10月17日

- 存证链接:378ec320-fd5e-44b5-8b7e-eef0d2255aac

- 存证平台:ArDrive(arweave.net)(已于 2025年10月17日上传)

- 原创声明编号:

Rhythm_Archive_17_Oct_2025/chu-bamboo-slips-across-a-thousand-years-part-3 - 用途声明:

本文为《节奏文明观》之〈楚文明 〉篇章,亦参与构建《AI×非遗文明共构档案》与《文明节奏回声计划》,用于文明节奏实地记录、区块链存证、跨域协作与版权登记用途。

© 黄甯 Ning Huang, 2025. All Rights Reserved.

本作品受版权法保护,未经作者书面许可,禁止复制、改编、转载或商用,侵权必究。

📍若未来作品用于出版、课程、NFT或国际展览等用途,本声明与区块链记录将作为原创凭证,拥有法律效力。