楚简,指战国时期楚地出土的竹简文献。自20世纪以来,湖北、湖南等地陆续出土大量楚简,其中包括《诗经》《老子》等传世文献的早期版本,以及大量前所未见的佚书。这些竹简改写了我们对先秦思想史、文字史、礼乐制度的认知,被誉为 “20世纪中国考古最重要的发现之一”。

本篇为《楚简越千年》系列的第二集,聚焦楚简所揭示的微观秩序与社会系统。从秦家嘴的九九口诀、司法简,到望山桥的占卜祭语、王家嘴的“乐谱”残简,我们看见楚人在日常之中书写秩序、在死亡面前保留节奏。

这些沉睡两千多年的竹片,正悄然重构一座文明的内部律动。

引文|一鸣惊世:律动之简,从秩序写起

图:纪录片《楚简越千年》

我曾看着那些地名——秦家嘴、望山桥、王家嘴——一头雾水,

不知它们为何频频出现在文献里,

像一座座没有入口的城,叫人却步。

后来我知道,

它们不是给人记的,是给人听的。

秦家嘴的简牍中,有九九乘法口诀,

也有战争誓词——

律法与征伐,都从这里开始书写。

望山桥埋下祈语与病骨,

是对死者的安置,对神明的倾诉。

王家嘴藏着失传的乐谱,

是节奏之灵的回响。

简,不只是“简牍”,

是一个文明用竹片写下的秩序:

有人为兄复仇,于是写下审判;

有人记数行商,于是写下口诀;

有人献牛问病,于是留下占语;

有人写下 “绝”,

不为音响,而为灵魂的拍子。

那些看似陌生的地名,

是楚人在泥里刻下的生命节奏,

是我们与他们之间尚未断裂的共鸣。

我不是考古人,

只是一个听见简声的后来者。

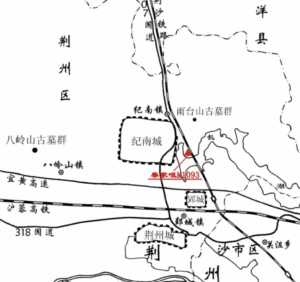

纪南城|纪南为都:简牍里的国家机器

图:摘自纪录片《楚简越千年》

他们说,文明崩塌于镐京,

我却在南方一座水城,

听见简牍轻声说:“秩序从未断过。”

文明的痕迹,不在帝王的金印或钟鼎的铭文,

而在几千枚脆弱的竹片——

它们在泥中排成一种静默的排列,

如同呼吸,如同脉搏。

公元前689年,楚文王熊赀在此建都,

纪南城——中原史书笔下的“南蛮之域”,

却悄悄生出一整套自成体系的国家逻辑。

不是模仿,而是另起一行字:

用书写代替征服,用日常建立权威。

上世纪六十年代以来,

荆州一地已出土超过一万五千枚楚简。

你若仔细听,

就会发现它们不只是记录历史,

而是在推动国家的运转——

有人审判,就有人写下罪与律;

有人交易,就有人写下三七廿一;

有人病倒,就有人写下’疾’,连同猪与牛;

有人起兵,就有人写下 “齐侯伐昭歌”。

这不是书房抄书,

是国家在竹上运行的声音。

中原以青铜为骨,

楚人却在金与竹之间,

铸出另一种身体。

他们铸钟,也写简;

他们击鼓,也记律。

在楚人的世界里,”律”有两重含义:

一是法律之律——

写下罪与刑、数与则;

二是节奏之律——

写下音与拍、章与韵。

中原以钟鼓为声,楚人则以书为声。

纪南,

是这种“律”文明最早的中枢神经。

而那数以万计的简牍,

就是它流出的神经电波——

不为装饰,

不为炫耀,

而是维持一个国家——

在风暴中,依然能呼吸的节奏。

律之成文|九九术、司法简与战争诗

有人说,楚人崇巫、崇神,不知法度。

但当你走进江陵砖瓦厂出土的楚简,

你会发现——他们不只是敬神,更懂得书写律法。

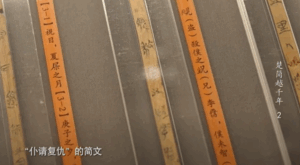

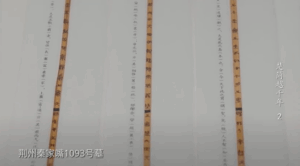

在江陵砖瓦厂出土的楚简中(1992年发现于湖北江陵砖瓦厂,后被称为 “江陵砖瓦厂楚墓”),留下了一枚完整的司法简。

图:摘自纪录片《楚简越千年》

在那片曾埋葬无名尸骨的泥土中,出土了一枚完整的司法简。

文字开头写道:

“夏示[从尸]之月庚子之夕,覜(盗)杀仆之兄孛孴,仆未智(知)其人。今仆辨(2号简)。”

这不是编剧笔下的台词,

而是一个真实的楚人,

站在国家与祖灵之间,写下的复仇请求。

学者称它为 “仆请复仇简”,

而在这段简文后方,另有一人署名:

李卑 (“卑”字带有提手旁)——他是此案的审理者。

他既不是贵族,也不是史官,

只是战国时期一位司法吏员,

却以一支笔,写下审与断。

在没有公堂与法槌的年代,

楚国的审判,是在竹简上进行的。

一笔一字,记录案件过程、定夺是非曲直,

如今日所见的这枚简,便是当年的“判词原件”。

而这还不是全部。

————

就在纪南南侧的秦家嘴,

出土了另一种写法——

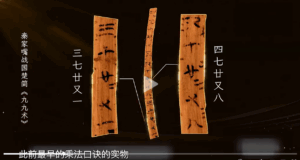

不是写罪,而是写数。

图:摘自秦家咀楚墓出土竹简

图:摘自纪录片《楚简越千年》

四七廿八

三七廿又一

这便是 “九九术” 简牍,

也就是战国时期楚人所用的乘法口诀表。

它是中国目前发现最早的乘法口诀实物,

将计算转化为口诀,将口诀写入简文,

成为“记账用”、“分地用”、“商旅用”的基础数律。

从刑案到成法,

从兄弟之死到数字之准,

楚人用书写维系国家的运转,

不靠口号,不靠谶语,

而是靠一枚枚写实的竹片——

这些竹片,没有诗的华丽,却比诗更深刻;

没有碑的坚硬,却比碑更久远。

因为它们记下的不是权力,

而是人类在混乱中的一种姿态:

仍愿意写,仍相信写能修复。

————

而当战争临近,律法之外,

诗,也变成一种命令。

图:摘自纪录片《楚简越千年》

在秦家嘴出土的另一批楚简中,

出现了“齐庄侯”字样的主简。

简文内容,是齐军出征昭歌之前,

将士所吟诵的一段誓师之辞。

这不是鼓舞士气的口号,

而是对出征正名的仪式。

楚人以诗出军,以言成誓,

战争不是始于刀剑,而是始于诗句。

在这一切中,楚简是唯一不曾缺席的见证者:

一人写下兄死而不明,为亲请断;

一吏写下案由与判决,以简施法;

一国写下九九口诀,为数治民;

一军写下誓词诗章,为战立声。

律之成文,写在简上,也写进人心。

祭之所向|病骨问神的祈语

在荆州望山桥一号墓出土的简牍中,

留下一段穿越死亡的祈语。

这是一封写给先王与祖宗的信,

出自一个病重者之手。

它不讲法,不记数,

只为求生而祈祷。

图|楚简展区|望山桥墓出土文献板|纪录片《楚简越千年》截图

简文中写道:

祭祷简王、悼王、肃王等楚国先王,

并祭父王等先君;

牲礼分明,牛祭三代先王,猪祭父灵,文义恳切。

这些不是随口而作的神祷,而是有系统的家祭结构。

学者指出,这正是楚贵族“连续祭祀五代先人”的祀仪。

而根据竹简,进一步确认:此墓主约为楚宣王的孫侄。

他所写的,不是咒语,而是血系对祖系的求证;

他所求的,不是神迹,而是认祖归宗后的保命之恩。

不是所有书写都会得救,

但文明正是由这些“未被回应的书写”构成的。

在楚人的宇宙中,死不是終結,是侍奉的開始。 而簡牘,則是侍奉的工具。

我们曾向谁倾诉、为谁祈祷、在什么样的秩序中存在过。

竹简,既是告病之书,

也是送魂之桥。

楚人不以死断音,

而以简续声。

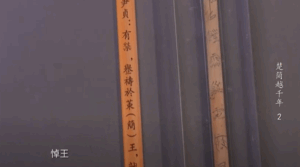

乐为魂|在断裂中听见失传的节奏

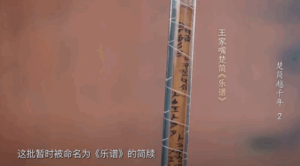

在王家嘴楚墓出土的三千余枚竹简中,

有160枚被称为“最不可解的简”。

它们不记人、不叙事、不讲理,

只有天干、数字与符号排列成两行——

如同一部没有旋律的曲谱。

图:摘自纪录片《楚简越千年》

有一枚写着 “角“——

是五音之一,宫商角徵羽中的第三声。

这不是字,而是音的形状;

不是文义,而是节奏。

这些简被专家暂名为 “乐谱“,

很可能正是早已失传的《乐经》残章。

它是“六经”中唯一失落者,

如今在楚地泥土中碎片归来。

它们不是为演奏而写,

而是为时间留下节奏的痕迹。

不是歌唱,也不是记忆,

是对存在的节律化回应。

近年来,荆州陆续出土一万余枚楚简,

其中这批“乐为魂”的简牍,

也许最不实用,却最接近“文明为何要写”。

在简为律的世界中,

最后响起的,不是命令,不是判词,

而是一段无人能听懂,却所有人都该听见的声音。

这些简牍,也许最不实用,

却最接近 “文明为何要写“——

不是为了传达信息,而是为了让存在本身拥有节奏。

这才是 “魂” 之所在。

尾之声|这些碎片,曾维持一个国家的完整

他们写下的,

不只是司法、算术、祭祷、战争记录与乐谱,

而是一种对秩序的信任——

相信只要文字尚在,

世界便不会彻底坍塌。

那些竹片,

本该脆弱到无法承载未来,

却比帝王的青铜更长久。

因为它们记下的不是权力,

而是人类在混乱中的一种姿态:

仍愿意写,仍相信写能修复。

或许文明并不在于辉煌,

而在于每一次破碎之后,

仍有人拾起一段竹简,

在残缺中继续排比、思考、呼吸。

他们没能挽救王国,

但他们让秩序的概念得以幸存。

这,才是文明真正的奇迹——

不是完整,而是持续。

于是,

司法、算术、祭祀、乐谱,

不再只是竹简上的内容。

它们是楚人赋予文明的四种秩序——

是个体在向国家诉求公正;

是在生活里运用理性;

是在无常中安顿心神;

是在静默中聆听天籁。

秩序,

是文明的语法。

而楚简,

正是这语法留存至今最古老的例句。

它们证明:

王国虽已湮灭,

但使文明成为文明的那些东西,

从未被时间注销。

🤖 人工智能协作声明

本文由作者主导构思、架构与撰写,并在人工智能模型 OpenAI ChatGPT 的协作下,进行多轮讨论、节奏输出、语言检查、结构检测与文字润饰。所有内容均由作者独立主创完成,AI 工具仅作为语言节奏的辅助,不参与著作权主体归属。最终内容由作者人工审校并艺术化重构,承担全部创作与价值判断责任。

📜 本站所有原创作品均已完成区块链存证,确保原创凭证。部分重点作品另行提交国家版权登记,作为正式法律备案。原创声明与权利主张已公开。完整说明见:

👉 原创声明 & 节奏文明版权说明 | Originality & Rhythm Civilization Copyright Statement – NING HUANG

节奏文明存证记录

本篇博客文为原创作品,由黄甯与 AI 协作生成,于博客网页首发后上传至 ArDrive 区块链分布式存储平台进行版权存证:

- 博客首发时间:2025年10月17日

- 存证链接:37429db5-4199-4397-8cdc-4724fbfe36ce

- 存证平台:ArDrive(arweave.net)(已于 2025年10月17日上传)

- 原创声明编号:

Rhythm_Archive_17_Oct_2025/chu-bamboo-slips-across-a-thousand-years-part-2 - 用途声明:

本文为《节奏文明观》之〈楚文明 〉篇章,亦参与构建《AI×非遗文明共构档案》与《文明节奏回声计划》,用于文明节奏实地记录、区块链存证、跨域协作与版权登记用途。

© 黄甯 Ning Huang, 2025. All Rights Reserved.

本作品受版权法保护,未经作者书面许可,禁止复制、改编、转载或商用,侵权必究。

📍若未来作品用于出版、课程、NFT或国际展览等用途,本声明与区块链记录将作为原创凭证,拥有法律效力。