这是一份关于文化美学的未来提案——「节奏文明观」

本项目是一项结合研究性与实验性的感知型创作,围绕中国高铁沿线的文化景观展开,尝试以香气、色彩、音乐、戏曲、非遗工艺等元素为线索,结合地理、历史、人文、美学与资料整理,构建一幅多维度的当代文化感知图谱,作为本人「中国高铁美学感官文化地图」的基础雏形。

创作过程中,特别引入人工智能语言模型(如 OpenAI 的 ChatGPT)进行文本结构、语义节奏与概念生成的多轮协作,探索人机共构在文化美学领域的实践可能。

这篇文章的灵感,来自金庸笔下那把未必出鞘却已动江湖的龙泉剑,也来自高铁穿越群山时那一瞬窗外的静默。

在飞驰而过的时速与炉火千锤的锻造之间,一场关于“剑”的对话悄然展开:它关乎力量,更关乎时间;关乎锋芒,也关乎沉静。

龙泉,这座隐于群山之间的古镇,自春秋起便以剑立名。两千六百年来,欧冶遗风未断,炉火未冷,剑锋之下不仅藏着钢与火,更藏着技艺、气节与信念。

在武侠世界里,剑是侠之魂,是人之志。它象征斩断欲念,也开启山河。如今,当人们沿着山路缓缓入城,步入龙泉这片锻剑千年的土地,那些淬火、镶嵌、磨光的锻造声音,依然在群岭深处悠悠回响。

龙泉 · 剑魂的原乡

若论剑之极处,当归龙泉。

浙江西南,群山环抱,水脉丰盈,龙泉古镇静卧其间。它不喧不扬,却以两千六百年的锻剑火候,沉淀出一方剑魂之地。

“龙泉”之名,源于春秋时欧冶子铸剑于此,得山川之灵,水土之性,终铸“龙渊”名剑,后人称其地为“龙渊乡”,唐避讳“渊”,改称龙泉,自此名扬四海。

曹植云:“美玉生磐石,宝剑出龙渊。”这不是夸饰,而是地理与技艺的自然成全。铁英、亮石、秦溪泉水、做剑鞘的花榈木,皆集于一地;捶打、刨锉、磨光、镶嵌、淬火,皆由匠心运化。每一柄龙泉剑的诞生,都是山与水、火与手之间的精微合谋。

传说中,伍子胥赠剑渔丈人,丈人见剑,自刎以证清白。剑不沾污,从此成为龙泉剑的精神信条。剑池湖,至今仍存,水光天色之间,似可见千年前炉火未熄。

龙泉出剑,不只是因山高水碧,更因一脉不绝的技艺与信念:剑不在炫目,而在藏锋;不在速成,而在守成。

山不高而有仙,水不深而藏锋。

龙泉,是一座被群山与匠火共同孕育的“剑镇”。

七星龙泉 · 剑中藏象

龙泉宝剑,别名“七星剑,其名源于剑身上那道仿北斗七星排列的图案。

七星既是装饰,也是信念;既显其形,更藏其魂。早期龙泉剑以穿孔镶嵌黄铜圆点为星,后逐渐演变为五角星状,并排列成北斗斗柄形,成为一种传承至今的文化符号。

龙泉剑之所以被誉为“剑中圣品”,不仅因其形制严谨、气韵独具,更因其锻造过程极尽考究。约三十道工序之中,五大核心技艺尤显匠心:

捶打,使铁块渗碳成形,轮廓初现;

刨锉,以钢削骨,定剑脊线正中;

磨光,从粗至精,寒芒渐出;

镶嵌,以飞龙、七星入纹饰,铜光熠熠;

淬火,定其性命,刚柔并济,火水之间,一念之间。

龙泉宝剑,有四大传统特色:

坚韧锋利、刚柔相济、寒光逼人、纹饰巧致。

能断六铜板而不卷刃,可卷可伸如春蛇入怀,寒芒凛凛,光不耀而剑意自现。

龙泉剑,从来不止是兵器。它是技术的结晶,是信念的锤炼,是中华工匠精神的锋刃。

更是中华对“诚”“刚”“静”“义”的集体象征—一剑之下,不惟斩敌,更能照心。

剑 · 文化的锋芒

在中国,剑从不仅是兵器,更是一种沉静而初成的精神象征。

从周秦至唐宋,从庙堂至江湖,剑不仅决胜于疆场,更承担了御道与礼仪,上升为文明维守的意义。

它是“柔中带刚,外圆内方”,是君子之心,是士人之意,亦是侠者之体。

剑,不只是剑。是人手中的力,也是他心中的光。一把剑,可以是君子的心,也可以是侠者的斗,亦可以是士人的一脉端心。

“剑之为器,有德有礼。”一如《说剑》所言,剑是武功的极致,也是文明的外延。

一刀不陷,一定不拔:剑的演进并非单一机能之道,而是人文义理与重力的季节进行常续。

在文人的笔中,“剑”是壮志凌云的抱负,是坚韧;在侠徒的手中,“剑”是行侠治世的工具,是正义;在匠人的眼里,“剑”是煤火下深熟的好作,是毕生追求。

曾经有人说:此世无江湖,剑亦成绝响。

但我们继续求剑:

求一把心中正义之剑,提醒自己不失赤诚,常怀善念;

一把警醒之剑,照见内心隐微,君子慎独不怠。

每个人心中都有一把剑,

是披荆斩棘的勇气,亦是静默守护的柔情;

是少年意气的江湖梦,也是成年之后不愿放下的光。

剑的心,不随岁月沉老,不因尘世蒙尘。

它不喧不耀,却始终藏锋于念,静守于心。

它是文化深处的一线微光。

青铜剑 · 当速度化为锋芒 - 和谐号CRH380AM型电力动车组

如果古剑可动,它会是什么模样?

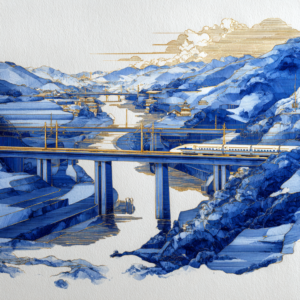

图片资料:和谐号CRH380AM型电力动车组

CRH380AM型“青铜剑”动车组,以宝剑为形,以科技为锋,在轨道上划出一道道流动的剑光。它的流线外形参考“龙泉宝剑”轮廓,车身配色宛如青铜初炼,既有沉稳之色,又显凌厉之姿。

它不是传统意义上的兵器,却继承了剑文化中“快、准、稳”的气质。

从风洞设计到低阻滑流,从弧线头型到金属光泽,每一处都像是工匠反复淬炼的剑身—静则凝练如玉,动则破风如虹。

古人铸剑,以火与水对话;今人造车,以速度与文明对话。这不是剑的复古,而是剑文化的延展。

剑影江湖 · 金庸的想象

江湖未起,剑意已动。

在金庸的世界里,那把名为“龙泉”的剑,时而如风斩敌,时而静卧庵中,不问尘世。它不仅是兵器,更是江湖的隐喻,是正义未泯的象征。剑锋未露,名动天下,正如那句—“剑未出鞘,江湖已乱”。

从《倚天屠龙记》到《笑傲江湖》,从《神雕侠侣》到《越女剑》,古剑在金庸的笔下,不仅承载着侠义和信念,也映照着人们心中对公道与勇气的渴望。即便脱离实战,它依旧作为文化之魂,被无数人珍藏仰慕。剑,不再只是斩铁之器,更是中华气节的凝结与精神的象征。

在恒山的水月庵中,五口龙泉剑静静陈列,锋利如霜。嵩山派暗袭之际,清晓师太将剑分赠弟子,守卫剑谷,共御强敌。

那是《笑傲江湖》里最动人的画面之一—铁剑斩风,女侠当关,剑气如虹。

而另一把碧水剑,则寄托着华山掌门对女儿的深情。岳灵珊得剑于十八岁芳辰,却在一场切磋中被令狐冲以绝妙的剑法弹入深谷,从此情感生裂痕,再难续。

剑,是侠的信物。

在金庸的笔下,剑客多负剑而行,光明磊落,挥剑斩奸邪;而那些隐匿江湖的高手,也往往一剑藏心,平生只出一招,便惊天动地。

正如徐克所言:“剑,是中国武侠文化里面特有的精神代号。”

它承载的不只是技艺和武力,更是风骨、修养、审美与哲思的融合体。

剑不在手,剑意犹存。

江湖无处不在,只要你还愿仗剑而行,快意恩仇。

剑胆诗心 · 李白的江湖

说起李白,我们总记得他是“诗仙”,可其实,他心里也一直住着个剑客。

在他的诗里,“剑”这个字出现了118次,和剑有关的诗就有106首,占了他全部诗作的十分之一。

李白离开蜀中时,父亲送了他一把龙泉宝剑,他挥别家乡,开启了“仗剑走天涯”的人生。

走到哪儿,剑都不离身,喝了酒也要“拔剑出龙泉”,有时也会感慨:“知音难遇,抚剑叹息。”

在他心里,剑不只是兵器,更是理想、自由,还有那股子少年人的豪情。

在古代,佩剑不仅是武力的象征,也是一种身份,一种风骨。

李白一辈子带着剑,写着诗,游走四方,在他的诗句里,剑是友情,是理想,是天地之间的自由之气。

比如:“安得倚天剑,跨海斩长鲸”,不仅写剑,更写心里的不平和热血。

再比如:“宁知草间人,腰下有龙泉”,讲的是,真正的高手可能就藏在你意想不到的人群里。

李白的诗,就像他佩的龙泉宝剑—

光芒万丈,却又含而不露。

他身上永远有那股少年气,

既谦和,又张扬;

既有江湖豪情,又有潇洒浪漫。

他是诗仙,也是剑客;是浪子,也是隐士。

哪怕千年之后,我们读他诗时,还是会看到—

那个人,负剑而来,笑傲天地。

龙泉宝剑与高铁的对话 · 一场穿越千年的凝视

高铁说:

我以时速三百穿山越岭,日行千里,从上海奔赴昆明只需数小时。

铁轨铺展,是时代的脉络,是科技写给未来的长诗。

我的身躯由数万个零部件精密拼接,风洞实验、数控加工、力学计算……每一毫米都容不得误差。

龙泉宝剑缓缓回道:

我从炉火中来,一剑十年,藏锋不露。

你靠图纸与工序,我也一样,只不过我的“图纸”藏在师徒口传心授之间。

我的锻造也需分毫不差——

捶打、刨锉、磨光、镶嵌、淬火五道核心工序,

道道精细,环环相扣,二十八道流程,一锤一火一寸心。

高铁一怔,低声问道:

我以效率为魂,而你以细节为命。

我们的路似乎不同—你走得太慢了,在这个快节奏的时代,

谁还会为一柄剑,等十年?

龙泉剑淡然一笑:

你在时间中加速,我在时间中沉淀。

你承载的是“远方”,我守护的是“源头”。

我们其实并不矛盾。

你的每一次提速,都需要对精密工艺的极致打磨;

我每一次出鞘,也都代表着技艺与精神的极限融合。

高铁点头:

确实,我们都讲究“精”,追求“准”。

只不过你是千锤百炼的一体成形,

而我,是万件组件的精密拼装。

我们都靠工匠之手,让钢铁有了生命。

龙泉剑温声道:

你奔跑在轨道上,我沉睡在炉火中;

你用速度打开城市的距离,我用锋芒连接历史的纹理。

但我们都在述说同一个词—“匠心”。

高铁感慨道:

每次停靠在衢州或丽水,我知道,在不远的龙泉,

仍有人守着炉火,敲着铁砧,

为一剑,倾注一生心血。

龙泉剑轻轻回声:

正因为你在飞驰,我才显得重要。

你是时代的加速器,我是文明的定心石。

你握着未来,我执着初心。

高铁肃然叹道:

你走得慢,却走得深;

我走得快,却常常来不及看清沿途。

但愿,我们能并行于这时代的双轨之上,

让速度与深度同在,

让科技与文化同行。

龙泉剑点头如昔:

正是—在这快与慢之间,

中国的时间感被完整保留。

你一手乘风,我一手握剑,

共同刻写这个时代最锋利、最温柔的线条。

歌曲 《剑起江湖》|龙泉宝剑 · 沪昆高铁 + 金温铁路 · 浙江丽水 - 龙泉

📜 本作品已提交版权保护程序,原创声明与权利主张已公开。完整说明见:

👉 原创声明 & 节奏文明版权说明 | Originality & Rhythm Civilization Copyright Statement – NING HUANG

节奏文明存证记录

本篇博客文为原创作品,由黄甯与 AI 协作生成,于博客网页首发后上传至 ArDrive 区块链分布式存储平台进行版权存证:

- 博客首发时间:请见本篇网页最上方时间标注

- 存证链接:566bb8a6-1356-47c6-acbf-e8d6e18a2c60

- 存证平台:ArDrive(arweave.net)(已于 2025年7月5日 上传)

- 原创声明编号:

Rhythm_Archive_05Juli2025/Rhythm_Civilization_View_Master_Archive

© 黄甯 Ning Huang, 2025. All Rights Reserved.

本作品受版权法保护,未经作者书面许可,禁止复制、改编、转载或商用,侵权必究。

📍若未来作品用于出版、课程、NFT或国际展览等用途,本声明与区块链记录将作为原创凭证,拥有法律效力。