《声入江南》|竹笛· 杭州中泰· 杭黄高铁·富阳站

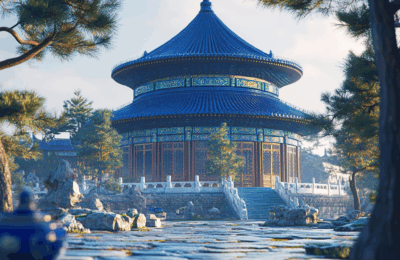

《声入江南》是一段关于中国竹笛的文化之旅。从杭州中泰的苦竹林出发,沿着杭黄高铁的诗意轨迹,奏响一场古今交汇的回响。从九千年前贾湖骨笛的初声,到《姑苏行》在江南水巷中的悠悠回荡;从中泰匠人代代相传的制笛工艺,到高铁带来的时代节奏—竹笛穿越历史与当下,在土地与人心之间发声。文章最后引入中医五音疗法,揭示竹笛不仅是传音之器,更是一种疗愈之力与文化回声。这不仅是对声音的记录,更是一种安静而深远的回应。让我们在竹音中听见中国,也让中国的声音,温柔地听见我们自己。这是一幅跨越文化、工艺、情感与医理的声音地图,也是一首由呼吸、气息与风骨铺展的东方诗篇。Voice into Jiangnan is a cultural journey of the Chinese bamboo flute. Beginning in the bitter-bamboo groves of Zhongtai, Hangzhou, it follows the poetic arc of the Hangzhou–Huangshan high-speed rail to sound a resonance where past meets present. From the first notes of the 9,000-year-old Jiahu bone flute to the lingering echoes of “Journey to Gusu” in Jiangnan’s water lanes; from the bamboo-flute craftsmanship handed down for generations in Zhongtai to the era’s tempo carried by high-speed rail—the flute speaks across history and the now, between the land and the human heart. The essay closes by introducing traditional Chinese medicine’s five-tone therapy, revealing that the bamboo flute is not only an instrument of transmission but also a power of healing and a cultural echo. This is more than a record of sound; it is a quiet, far-reaching reply. Let us hear China in the breath of bamboo—and let China’s voice, gently, hear us in return. It is a sound-map spanning culture, craft, feeling, and medical lore, and an Eastern poem unrolled by breath, qi, and spirit.