这是一段跨越山河与文明的旅程,以扎根于中华传统的瑰丽色彩为指引。

沿着中国高铁的轨迹,我们追寻每一种色彩背后沉淀的古老意义、故事与美感。

从繁华都市到静谧村落,每一站都揭示出一种曾经塑造历史、至今仍在回响的色泽。

在这篇文章中以“墨分五色”的东方笔法,书写黄山山水与合福高铁的文化对话。高铁不再只是速度,而是现代泼墨的笔触,写山写云,写时空穿行。黄山站宛如宣纸上的一笔飞白,钢铁与云烟并行,动中藏静。文中融合水墨哲思与高铁设计语言,从意境、功能解构“现代山水图”。一锭徽墨,一条轨道,在山川之间展开速度与文化的共书之旅。Using the Eastern brushwork of “ink in five shades,” this essay composes a cultural dialogue between Huangshan’s landscapes and the Hefei–Fuzhou high-speed rail. The HSR is no longer mere speed, but the stroke of a modern ink-wash—writing mountains and clouds, writing a passage through time and space. Huangshan Station appears like a swift “flying white” stroke upon xuan paper, steel running alongside mist, motion harboring stillness.

Blending the philosophy of ink painting with the language of rail design, the piece deconstructs a “modern landscape scroll” through mood and function alike. One ingot of Huizhou ink, one line of track—together they unfold a co-authored journey of velocity and culture across rivers and peaks.

在黄昏与黎明之间,有一种色彩缓缓坠落,介于光与暗之间,介于记忆与神话之间—那就是琥珀色。它是古人笔下虎死前凝结于瞳孔的暮光,是黄之末色,是树脂在时间长河中封存的微光,是泪、是香、亦是未尽的酒。《虎目暮光》带你踏上一场色彩的寻根之旅:从清宫鼻烟壶盈掌之间的微光,到东北抚顺林海雪原中高铁窗外斜落的夕照,我们穿行于诗意、历史与自然之间,倾听一种颜色的低语。本文融合神话传说、器物美学、文化记忆与现代速度,让“琥珀”不再只是一块化石,而是一种带着温度的凝望,一种跨越千年的沉静之美。在奔流不息的车轨之间,我们与过去重逢—就在那一抹虎目暮光之中。Between dusk and dawn there falls a hue that hangs between light and dark, between memory and myth—amber. It is the twilight the ancients said congealed in a tiger’s eye at the brink of death; the last shade of yellow; the faint glow of resin sealed by time—a tear, a scent, an unfinished wine.

Tiger-Eye Dusk leads you on a quest for this color’s roots: from the palm-sized glimmer of Qing-court snuff bottles to the slanting sunset outside a high-speed train window over Fushun’s snow-draped forests of the Northeast. We move through poetry, history, and nature, listening for a color’s whisper.

Blending legend, object aesthetics, cultural memory, and modern velocity, this essay lets “amber” become more than fossil—becoming a gaze with warmth, a still beauty that bridges a thousand years. Amid rails that run without end, we meet the past again—in that single wash of tiger-eyed twilight.

石榴红,不止是颜色,更是贯穿千年诗史的命运线索。从杨贵妃的裙裾,到《红楼梦》中贾元春的命运,再到临潼万亩榴林的灼灼花影,它见证女性的温柔与倔强,也串联起丝路、古都与当代速度。徐兰高铁驶入西安,让一抹盛唐之红,穿越古今,再次燃起文化的温度。Pomegranate red is more than a color—it’s a fateful thread running through a millennium of poetry. From the hems of Yang Guifei’s skirts to the destiny of Jia Yuanchun in Dream of the Red Chamber, and to the blazing blossoms of Lintong’s vast pomegranate groves, it bears witness to women’s gentleness and resolve while linking the Silk Road, ancient capitals, and today’s velocity. As the Xuzhou–Lanzhou high-speed railway glides into Xi’an, a splash of High Tang red crosses time and space, rekindling the warmth of culture.

这是一场颜色的旅行,也是一趟山水的穿行。从北国之都到江南姑苏,京沪高铁串起千年文化脉络。一抹来自孔雀石的石绿色,在王希孟的画笔下成为《千里江山图》的魂魄,在纸上铺展山川风骨,在慢火工艺中凝结东方之美。高铁如笔,山水如纸,石绿如心,过去与现在,在车窗外悄然交汇。This is a journey of color, and a passage through mountains and rivers. From the northern capital to Jiangnan’s Gusu, the Beijing–Shanghai high-speed rail threads together a millennium of culture. A stone green born of malachite became the very soul of Wang Ximeng’s A Thousand Li of Rivers and Mountains—unfurling the backbone of peaks and waters across paper, and, through the slow-fired craft of mineral pigment, distilling the beauty of the East.

The bullet train is a brush, the landscape its paper, stone green the heart’s hue; past and present meet quietly beyond the window.

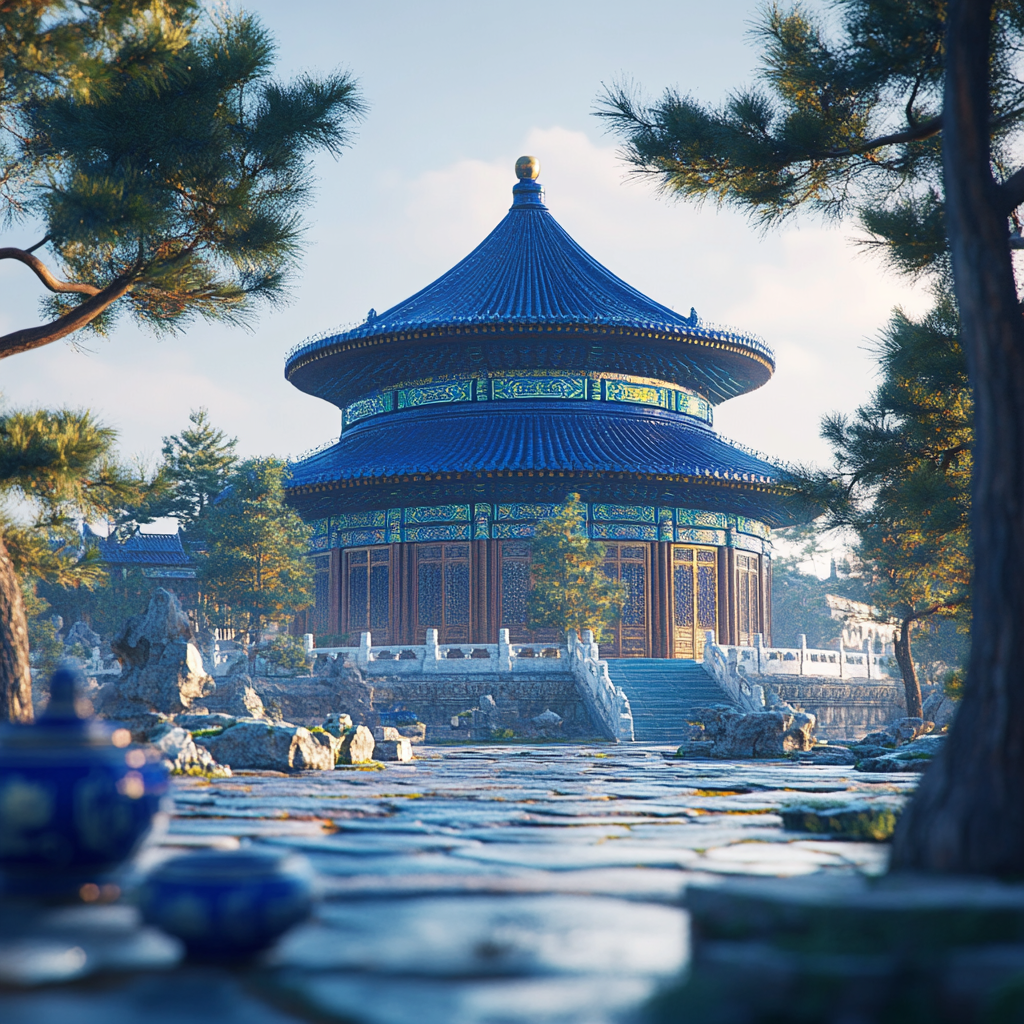

从《说文解字》里“蓝”的本义出发,追踪一抹琉璃蓝的历史旅程:它曾燃烧在琉璃厂的烈火中,凝结为天坛祈年殿的神圣穹顶。如今,京沪高铁飞驰而至,北京以高铁速度连接起传统与现代。本文以诗意的笔触,描绘颜色、建筑与速度的文化交响,让一抹蓝色穿越千年,定格于天光之上。Starting from the original meaning of “blue” in the Shuowen Jiezi, this piece traces the historical journey of a glaze-blue hue: once aflame in the fiery kilns of Liulichang, it set into the sacred dome of the Hall of Prayer for Good Harvests at the Temple of Heaven. Today, the Beijing–Shanghai high-speed rail arrives in a blur, linking Beijing’s tradition and modernity at the pace of steel. With a lyrical touch, the essay composes a cultural symphony of color, architecture, and speed—letting a single stroke of blue cross a thousand years and come to rest upon the vault of daylight.

在青色的光影中,我们踏上郑渝高铁,途经平顶山西,走进汝州这座被天青釉色滋养的千年之城。从《说文解字》的东方之色,到《红楼梦》中静雅衣衫,再到汝瓷窑火中闪耀的雨过天晴之釉,这是一场穿越古今的色彩之旅,也是一次文明与速度的诗意相逢。Bathed in a blue-green glow, we board the Zhengzhou–Chongqing high-speed rail, pass Pingdingshan West, and enter Ruzhou—a millennial city nourished by the sky-blue glaze. From the Eastern hue defined in the Shuowen Jiezi, to the quiet elegance of garments in Dream of the Red Chamber, and on to the kiln-fired brilliance of Ru ware’s “sky after rain” glaze, this is a color journey across ages—and a poetic meeting of civilization and speed.

《一抹如雪》循着“白”的轨迹,从《说文解字》的哲思出发,走入《红楼梦》的素色命运,再望向德化白瓷的凝脂之美。小雪节气,天地肃清;瓷火之中,素白生光。兴泉铁路如墨线铺开,让这抹古老的白,驶出山中,流向远方。在喧嚣与静谧之间,白成为一种文化的共感密码,一种沉默中的力量。Following the trajectory of “white,” A Trace Like Snow begins with the philosophy of the Shuowen Jiezi, passes into the fated austerity of Dream of the Red Chamber, and looks toward the cream-like beauty of Dehua blanc-de-chine. At the Minor Snow solar term, heaven and earth fall still; within the kiln’s fire, pure white begins to glow. The Xingquan Railway stretches out like an inked line, carrying this ancient white out of the mountains and into the distance. Between clamor and quiet, white becomes a shared cultural cipher—a power that speaks through silence.

一段关于中国色彩“青花”的诗意旅程——如山含烟,釉下藏蓝。灵感源于纪录片《寻色中国》第一集“青花”篇章。文章介绍在景德镇的青花,以及在欧洲作为“白色金子”的全球影响。青花色随着衢九铁路,从匠心之城出发,延续一场跨越山河与时间的中国色彩对话。A poetic journey into the Chinese color “blue-and-white”—mountains veiled like mist, cobalt hidden beneath glaze. Inspired by Episode 1 (“Blue-and-White”) of the documentary Seeking the Colors of China, this essay explores Jingdezhen’s blue-and-white porcelain and its global impact as Europe’s “white gold.” Following the Quzhou–Jiuling railway, the blue-and-white hue departs from a city of craftsmanship, carrying forward a cross-mountain, cross-temporal conversation in the language of Chinese color.

一段关于中国色彩“玄色”的诗意旅程——黑中带赤,灵感源于纪录片《寻色中国》第一集“玄色”篇章。文章深入探讨了玄色在《说文解字》中的本义:“黑而有赤者为玄”;它在道家思想中象征宇宙初开、大道将启的状态;并展现其如何在福州传统漆器的“黑压红”工艺中具象化为视觉语言。同时,也解析了《红楼梦》中玄色作为服饰用色所承载的文化隐喻与命运象征。玄色通过合福高铁连接古今,穿越光影与静默,在当代视野中展开一场深沉而细腻的东方色彩对话。A poetic journey into the Chinese color “xuan”—black tinged with red— inspired by Episode 1 (“Xuan”) of the documentary Seeking the Colors of China. The essay probes the term’s original sense in the Shuowen Jiezi: “black in which there is red is called xuan”; its Daoist symbolism as the state of the cosmos at first opening and the Way about to unfold; and the way it becomes a visual language in Fuzhou’s traditional lacquer craft of “black pressing red.” It also interprets how xuan in Dream of the Red Chamber functions as a sartorial hue laden with cultural metaphor and fateful implication.

Through the Hefei–Fuzhou high-speed rail, xuan links past and present, crossing light and stillness to open, in today’s gaze, a deep yet delicate dialogue in the colors of the East.

红,是华夏文化中最炽热的色彩。本篇《赤心如焰》的灵感来自纪录片《寻色中国》第一集“红色”篇章,旨在从这抹千年之红中取意,书写一段从传统到现代的文化旅程。红在《说文解字》中被释为“帛赤白色”,象征火焰、血液与生命力,是古人寄托吉祥、祈愿安康的颜色命名。红,是《红楼梦》的主色调之一,书中共出现了十七种不同的红色名称,如大红、桃红、银红、绛红等,每一种红都透露着命运的起伏与人性的光影。在香港街头,写字佬华哥用手写红字为人书写祝福,“发财”、“大吉”、“大红大紫”等字句贴满街巷,红是生意的符号,也是市井之间的人情温度。如今,京港高铁贯通南北,把北方的典礼礼制与南方的城市烟火相连。红色早已超越节庆的意义,成为一个高速时代里最鲜明的情感记忆点。《赤心如焰》,是一篇献给红色的文字长卷,也是一场跨越时空的文化对话。Red is the most incandescent hue in Chinese culture. Inspired by Episode 1 (“Red”) of the documentary Seeking the Colors of China, Heart Aflame draws meaning from this millennium-old color to chart a journey from tradition to modernity. In the Shuowen Jiezi, red is defined as “the crimson-white of silk,” symbolizing flame, blood, and vital force—the color to which the ancients entrusted auspice and well-being.

Red is also one of the dominant tones in Dream of the Red Chamber, which names seventeen distinct reds—da hong (deep red), tao hong (peach), yin hong (silvered red), jiang hong (claret), and more—each shading the novel’s rises and falls of fate with light and shadow of the human heart. On Hong Kong’s streets, the hand-letterer Brother Wah writes blessings in red—“Prosper,” “Great Fortune,” “Brilliant Success”—pasting alleys with good wishes; here, red is both a sign of business and the warmth of everyday life.

Today, the Beijing–Hong Kong high-speed rail runs north to south, linking northern rites and ceremony with southern urban firelight. Red has long surpassed the confines of festival; it has become the most vivid emotional marker of a high-speed age. Heart Aflame is a long scroll dedicated to red—and a cultural dialogue that crosses time and space.

在古典诗意与历史现实之间,黄色始终是中国文化中最具象征意义的色彩之一。从《说文解字》中“黄”字的本义,到《红楼梦》里薛宝钗身上细腻温婉的服饰描写,黄色不仅代表着大地与阳光,也传递着性格、身份与时代的印记。在二十四节气中,黄是春天新芽的嫩,是秋分稻熟的金,是自然运行的时钟;而在苏州,黄色更被织进皇家锦缎,成为“缂丝”中的尊贵之色,浓缩着明清以来“苏州织造”精妙工艺的辉煌与传承。从京广铁路苏州站出发,这场色彩与文化的追寻,连接起土地、节令、文学与匠心,展现了中国高铁速度背后,那一抹历久弥新的文明底色。

穿越火与墨的时间长河,《墨刻为神》带你走进黑色的起源、甲马的秘艺、与昆楚大铁路沿线大理站交织出的传奇。黑色不仅是颜色,更是信仰与沟通神灵的桥梁;甲马,以刻刀雕刻愿望,以墨色封存岁月。今昔交汇,高铁呼啸而过,但那一枚枚甲马,仍在烟火与风声中,低语着千年的祈愿。Across a river of time forged by fire and ink, Inked into the Sacred leads you into the origins of black, the secret art of jia-ma talismans, and the legend woven along the Kunming–Chuxiong–Dali railway at Dali Station. Black is not merely a color—it is a bridge of faith, a medium for speaking with the divine. With a carving knife, jia-ma incises our wishes; with ink, it seals the passing years.

Past and present meet as the high-speed train whistles by, yet those paper talismans still whisper through smoke and wind—the thousand-year petitions of the human heart.