两千年前沉睡于荆楚大地的竹简,记录了文字的诞生、秩序的形成与文明的延续。

五集纪录片《楚简越千年》,不是考古的复述,而是一场倾听——

听那些写在竹上的声音,如何在今天重新被读懂。

本篇为《楚简越千年》系列的第四集《一墨千秋》,聚焦楚简从学术殿堂到民间匠心的再书写与活传承机制。

从北京红楼的学者群像,到荆州潘灯、黄有志的草根坚守,再到李胜洪将楚文字带入课堂与童心,

我们看见当代之手如何以耐心与热爱,让沉睡的文字重新回到人间。

它们在指尖中获得温度,在众手间汇成节奏,以手为声,延续文明的书写脉搏。

这些被重新抄写的竹简,正悄然复原一座民间与学术共鸣的文明回声场。

引文|荆州人的手,在抄一部书

图:纪录片《楚简越千年》

不是谁发明了文字,

而是谁在灯下、在手指之间、在童年的纸页上,重新写下它。

荆州人正在这样做。

他们不问自己是不是学者,只是相信这古老的字,不能丢。

潘灯整理出六千多个楚文字单字,

黄有志以手复制竹简上的字形,

李胜洪把楚文字带进孩子的练习本。

他们是普通人,但他们正在用自己的手,抄写一部属于民间的楚简——一部 “众手之书”。

让楚简,不再是墓里的遗物,而是人间的课本,是文明的回音。

他们不是在用嘴说话,而是用手写字——

这是文明的另一种发声方式。

手的书写,就是文明的声音。

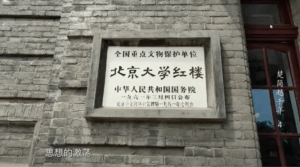

北大红楼之后|楚文字如何浮出水面

1950年代初,为了整理新发现的战国简牍材料,

全国各地研究古文字的学者齐聚北京大学红楼——

在那里,开启了誊录、整理与比对的工作。

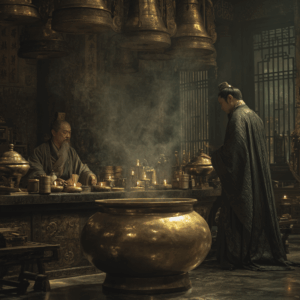

图|北大红楼(截图自《楚简越千年》第四集)

这是新中国成立后,第一次大规模协作研究战国文字,

也成为后世学界回望战国文字研究起点的重要时刻。

图|红楼学者(截图自《楚简越千年》第四集)

此后,这一阶段常被视为战国文字研究真正意义上的起点。

清华大学已故古文字学家李学勤曾回顾指出:

战国文字的系统研究,真正是在1950年代以后才逐步开展。

然而在那个年代,学界所掌握的,仍只是零散的文字残片,

楚文字的整体面貌,还远未浮现。

真正让这套文字系统浮出水面的,

是荆楚大地的古墓葬逐步被打开之后——

半世纪以来,望山、郭店、秦家咀、王家咀、包山等地大量楚简陆续出土,

人们才获得对楚文字的直观认识。

这些文字不似金文、也不似甲骨,

笔画卷曲如舞,

像是从中原法度的主流河道中,

分出的一支自由的山水支流。

楚文字填补了甲骨文与小篆之间的关键断层,

不再只是边缘的变体、杂体,

而是一套完整的书写系统,

带有鲜明的地域风格与灵动的节奏特性。

那是楚地书写者的手,

为这片土地留下的另一种秩序与美学——

不同于中原的笔直与规整,

而是带着江汉水岸的自由与流动。

近年来,战国文字研究论文数量不断上升,

楚文字逐渐成为古文字领域最活跃的方向之一。

文字的重心,

正从北方帝国的中轴,

缓缓转向南方江岸的书写地带。

文明以手为声|荆州之手三部曲

他们不是考古学者,

也不是高校专家,

却在楚简的日常修复与教学实践中,

为古文字写下了这个时代的注解。

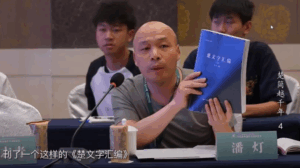

一|潘灯:字形汇集者

图|潘灯(截图自《楚简越千年》第四集)

他用三千多册藏书,

换一部六卷本的《楚文字汇编》。

他不是大学教授,不属任何课题项目,

只是一个对楚文字着迷的草根艺术家——潘灯(本名潘传国)。

潘灯说:“我光造字就花了三年时间。”

因为学习古文字的工具书太少,

他便决定亲自编撰一本。

这不是学术规定动作,

而是一个人认字、认时代、认文明的方式。

多年来,他一笔一划绘出6286个楚文字单字,

将分布在出土材料中的字形分类、绘制、标记,

自己做索引、做编码、做释文。

图|潘灯编纂《楚文字汇编》(截图自纪录片)

墙上贴满手写字卡,

每一个字都像是他亲手从泥中捞起的痕迹。

图|潘灯工作室的字卡墙面

六卷的《楚文字汇编》,

是一套完整的楚文字检索系统。

图|潘灯展示《楚文字汇编》六大册(截图自纪录片)

这不是个人的笔记,

而是一套可以进入教学、研究、再书写的专业工具书。

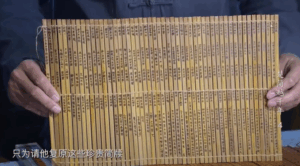

二|黄有志:简牍复制非遗继承人

图|黄有志(截图自纪录片)

他以手中技艺,还原古文字的形貌与神采,

为全国五十多家博物馆复制楚简。

他不是考古队员,也不是修复专家,

却被央视、清华大学、各大文博单位找上门,

只因为他复原得“像”,写得“真”。

有人寄来扫描件,有人带来原件,

他就在荆州的工作室里,

一点一笔,慢慢描摹出曾经的手感。

图|黄有志手工复制的楚简竹片(截图自纪录片)

他的复制本被广泛用于展览与教学,为今日文博复制提供了一种常见的楚简呈现方式。

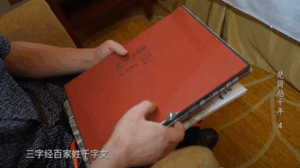

三|李胜洪:一级美术师与教学传播者

他从书法出发,回到文字的源头。

图|李胜洪(截图自纪录片)

书法家李胜洪将楚文字用于书法教学,

他将《三字经》《百家姓》《千字文》——

这一套我们耳熟能详的启蒙文本,

一字一字写回楚简的样貌。

他将这些内容制成字帖、教材、展示册,

用于校园教学、展览推广与学术研讨。

图|李胜洪楚文字书法教材(截图自纪录片)

这不是复古的练习,

而是他亲自挑选的文本载体——

最适合以楚文字再书写的篇章。

他让这些字,

从字帖走进教室,

从历史走进当代。

四、文明正在被抄写:荆州人的众手之书

在潘灯的工作室里,

新的字卡还在不断被贴上墙面;

在黄有志的案台上,

又一批楚简复制品即将送往博物馆;

在荆州的中学教室里,

学生们正用毛笔写下楚文字版的《三字经》。

在这三位荆州人的推动下,

学生们正一笔一画练习那失传已久的笔画。

他们没有统一的机构,

也没有谁下达过命令让他们去做。

他们只是默默地写。

不为考试,不为发表,

只因他们知道:这些字,若不抄下来,就会消失。

但他们不仅是书写者,

更是留下者——

留下了一批可以被继续抄写、再度流传的文明副本。

这些书,不来自大学或研究院,

而是荆州人亲手写出、自行出版、自行使用的文字集。

它们有编号,也进入馆藏,

但更重要的是:

它们是这座城市用众人之手共同抄写出来的楚文明版本——

“众手之书”。

楚简的延续,不止靠学者,

更靠那些愿意写、还在写的人。

潘灯的楚篆汇编、

黄有志的竹简复制、

李胜洪的书法教材——

这些看似独立的工作,

共同构成了当代荆州的书写合声。

他们所写的,

正是楚文字的当代生命。

尾之声|众手共抄,文明不息

这些字,曾在墓中沉睡千年。

不是因为被遗忘,

而是因为太晚被发现、还没人来抄写它们。

它们没有等到帝王,也没等到主流教材,

等到的,是一群在荆州写字的人。

他们身份各异,背景不同,

却都在做同一件事:

把失落的文字,写回人间。

他们一笔一画写的,

不是学术结论,

而是对两千年前那些写字人的回应——

你们写过的字,

我们还记得。

他们在回应泥土,回应墓室,回应那些遗简,

回应祖地,回应时间,

回应那份从简牍深处传来的问:

你们还在写吗?

你们还记得我们吗?

他们没有回答。

他们只是继续写。

写下去,

楚简就不再只是出土物,

而是呼吸——

一种在荆州人手中延续的文明气息。

文明以手为声,在此刻,回响不绝。

🤖 人工智能协作声明

本文由作者主导构思、架构与撰写,并在人工智能模型 OpenAI ChatGPT 的协作下,进行多轮讨论、节奏输出、语言检查、结构检测与文字润饰。所有内容均由作者独立主创完成,AI 工具仅作为语言节奏的辅助,不参与著作权主体归属。最终内容由作者人工审校并艺术化重构,承担全部创作与价值判断责任。

📜 本站所有原创作品均已完成区块链存证,确保原创凭证。部分重点作品另行提交国家版权登记,作为正式法律备案。原创声明与权利主张已公开。完整说明见:

👉 原创声明 & 节奏文明版权说明 | Originality & Rhythm Civilization Copyright Statement – NING HUANG

节奏文明存证记录

本篇博客文为原创作品,由黄甯与 AI 协作生成,于博客网页首发后上传至 ArDrive 区块链分布式存储平台进行版权存证:

- 博客首发时间:2025年10月18日

- 存证链接:4e7a126e-8d6d-456f-a70c-27527434f407

- 存证平台:ArDrive(arweave.net)(已于 2025年10月18日上传)

- 原创声明编号:

Rhythm_Archive_18_Oct_2025/chu-bamboo-slips-across-a-thousand-years-part-4 - 用途声明:

本文为《节奏文明观》之〈楚文明 〉篇章,亦参与构建《AI×非遗文明共构档案》与《文明节奏回声计划》,用于文明节奏实地记录、区块链存证、跨域协作与版权登记用途。

© 黄甯 Ning Huang, 2025. All Rights Reserved.

本作品受版权法保护,未经作者书面许可,禁止复制、改编、转载或商用,侵权必究。

📍若未来作品用于出版、课程、NFT或国际展览等用途,本声明与区块链记录将作为原创凭证,拥有法律效力。