这是一份关于文化美学的未来提案——「节奏文明观」

本项目是一项结合研究性与实验性的感知型创作,围绕中国高铁沿线的文化景观展开,尝试以香气、色彩、音乐、戏曲、非遗工艺等元素为线索,结合地理、历史、人文、美学与资料整理,构建一幅多维度的当代文化感知图谱,作为本人「中国高铁美学感官文化地图」的基础雏形。

创作过程中,特别引入人工智能语言模型(如 OpenAI 的 ChatGPT)进行文本结构、语义节奏与概念生成的多轮协作,探索人机共构在文化美学领域的实践可能。

景泰蓝:以火炼蓝,焰中绘千年华章

这是一抹从火焰中炼出的颜色——蓝。

它不是天空的蓝,不是水的蓝,而是铜与火、丝与珐琅反复缠绵后,

在静默中凝结的文明温度。

它有一个被时间加冕的名字—景泰蓝。

铜火之蓝:蓝,不是颜色,是记忆

如果一种颜色可以承载时间,那一定是景泰蓝的蓝。

它不来自天光,而是从地心提炼。

蓝,不是涂上去的,而是烧出来的。是矿石的本色,是火的真心。

“景泰蓝”,正名“铜胎掐丝珐琅”。

铜为骨,丝为筋,珐琅(釉)为肤,火为魂。

它的蓝,是高温下的矿釉与铜胎交融后的宁静结晶,

似海不扬波,似天欲雨还晴。

这种蓝,沉静不张扬,却足以使金银退场,

是所有颜色之中,最有分量的柔软。

皇蓝有命:从舶来之技到帝王之器

景泰蓝,这门工艺最初为舶来之技,约于13世纪末由阿拉伯半岛随元代统治者传入中国。

彼时人称“大食窑器”或“鬼国窑”,以异域之形惊艳宫廷。但真正赋予它东方之魂的,是中国工匠的再创造—铜为骨、丝为线、釉为色、火为魂,于重塑之间写出中国自己的色彩语言。

“景泰”,是明代宗的年号(1449–1457)。

“景泰蓝”这一名字,正是源于这一朝代的宫廷工艺之盛。

这是中国工艺史上唯一一门以年号命名的技艺—不只是命名,更是加冕。它将一个王朝的审美与精神,熔铸于铜火之间,封存为可以触摸的色彩与温度。

明代景泰年间,蓝釉之色愈显沉静澄澈,

器形承古,图纹取莲与云,或花叶相连,或铜纹化形。

以湖蓝为骨色,红白绿黄轻点其间,色调层次温雅有序。

丝线有粗有细,铜工如绘如雕,

绚而不艳,繁而不乱,

在火与手之间,定格为一抹属于中华的光。

到了清代,乾隆皇帝尤为钟爱景泰蓝。

据记载,乾隆四十四年除夕的年夜饭上,

满桌珍器琳琅,只有乾隆一个人用的是景泰蓝,

其他的王公大臣,用的不过是瓷器、玉器、金银器。

可见,在那时,乾隆将其视为“帝王之品”,尊宠无以复加。

宫廷造办处为其大量定制各类景泰蓝器物,色更丽、工更繁,赋予这一技艺新的高峰。他不止将之作为宫廷器物,更将其视为皇权与艺术完美交融的象征。

“庙堂之器,以铜为上。金银太轻,瓷器易碎,

唯有珐琅—重得住,稳得住,看一眼就觉得它能压住气场。”

这“蓝”,是帝王之蓝,是仪轨之蓝。

是六百年宫墙深处,一炉未灭的火光。

景泰蓝的蓝,是帝王的诗与光。

红楼秘器:藏在书页深处的景泰蓝之影

在《红楼梦》中,景泰蓝 – 珐琅器物 – 悄然现身于府第之中,不作张扬,却意味深长。

第四十回写道:“每人一把乌银洋錾自斟壶,一个十锦珐琅杯。”第五十三回更有“鎏金珐琅大火盆”登场。这些器物或许体量不大,却以细节与质感,铺陈出贾府生活的富贵与讲究。十锦珐琅杯多为瓷胎画珐琅,色彩艳丽;而鎏金大火盆则可能是金属胎掐丝珐琅,工艺厚重,气度非凡。

第五十二回,晴雯病重时,宝玉命麝月取来鼻烟壶,“一个金镶双金星玻璃小扁盒儿”,打开后竟是“西洋珐琅的黄发赤身女子,两肋又有肉翅”。这一描写细腻入微,不仅透露出珐琅工艺的精致,更暗含中西交融的时代背景。

这些器物虽为生活之具,却也如命运的隐喻。

精巧的珐琅,藏在红楼深处,不言不语,却默默见证着荣华、悲欢与世道更替。

技法焚心:火中定形,丝中有意

景泰蓝,不只是一门装饰工艺,它是一场耐心与火焰的修行。

从图案设计到铜胎成形,从掐丝起线到点蓝设色,再到焙烧定釉、磨光镀金,每一件器物,都要经过百余道工序、数十位匠人的接力完成。

铜为骨,丝为线,釉为色,火为魂。

图要构得稳,丝要掐得准,色要点得透,火要烧得均。

点蓝如画,层层铺陈;烧蓝如炼,一色需经数焙方能沉稳发亮。

工匠执滴管与蓝枪细填纹饰,有如书法入微;焙烧则须入火三五遍,色深浅俱凭掌控。

典型纹样如缠枝莲、团寿、海水江崖、夔龙凤鸟,

不是花纹,而是祈福、镇宅、敬天、保家的一种无声表达。

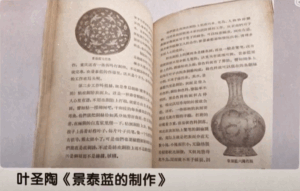

叶圣陶在1955年写下《景泰蓝的制作》,

图片来源:【中國非遺】多彩的手工藝:景泰藍(中)景泰藍從宮廷走入民間後的傳奇故事

这篇中学课本里的说明文,曾让无数少年的目光,第一次穿越铜火,看见工艺的庄严。

景泰蓝是形、是纹、是色、是光;

更是绘画、雕刻、冶金与信仰的交汇。

火不是它的终点,而是它的试金石;

而那一抹蓝,则是它历经锤打与焰炼后,留下的沉静回声。

蓝入民间:从宫廷到四海的转身

景泰蓝,这一曾专属皇家的工艺,在清朝末年伴随帝制的终结,终于走出宫廷深墙。失去皇家庇护,它一度跌入沉寂,工坊萎缩,艺人转行,濒临失传。战争与动荡中,这门曾耀眼的蓝色艺术,几近黯淡。

然而,真正的美不会沉没太久。民国时期,随着西方文化东渐,景泰蓝被重新发现。北平洋行设厂出口,1929年西湖博览会将其列为工艺展项,惊艳四座。彼时民间有言:“收藏若无景泰蓝,藏尽天下也枉然。”这抹蓝,从宫廷藏品成为收藏界的心头好,甚至漂洋过海,成为世界眼中的“东方之釉”。

缘起于一只旧瓶。

新中国成立后,这门技艺迎来了命运的转折点。

林徽因与梁思成漫步在北京海王村的古玩摊前,目光被一只釉色沉静、轮廓温润的景泰蓝花瓶吸引。摊主感叹:“景泰蓝热闹了几百年,如今算是快绝根了。”

这一句无心之语,却深深触动了林徽因。她与梁思成开始实地调研,走访遍布京城的大大小小景泰蓝作坊,看到工人们在低矮昏暗的环境中守着残炉细作,人数寥寥,工艺濒危。

林徽因极钟爱景泰蓝,她描绘景泰蓝有“古玉般温润、锦缎般富丽、宋瓷般自然活泼的特质”,她和她的学生们为了挽救这项民族手工艺开始了不懈的努力。

1951年,在清华大学营建系,她推动成立了“景泰蓝工艺美术抢救小组”。从图样整理到纹饰再造,她亲自参与设计、培训、指导,只为让这门“沉入灰烬的蓝”,再次焕发光彩。

1952年,这批由林徽因指导设计、钱美华、常沙娜等人制作的景泰蓝作品,作为“新中国第一份国礼”赠与亚太和平会议外宾,惊艳国际,被郭沫若赞为“蓝色国光”。

此后几十年间,景泰蓝逐步走出“宫廷奢饰”的定位,融入现代设计,发展出台灯、文具、瓶饰等实用工艺品,既保留东方意象,又焕发当代审美。从北京地铁景泰站,到APEC赠礼“和平之瓶”,这门技艺不断以新的形式,进入城市、走向世界。

蓝,不再高悬庙堂;蓝,已化为生活中的温光。

它穿过宫墙,乘着高铁,走入你我之间——不再遥不可及,反而愈加隽永动人。

在北京,景泰蓝有了自己的地铁站

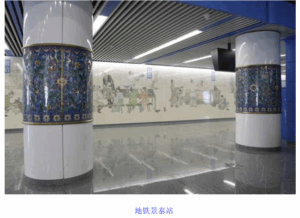

图片来源:景泰站

在北京,有一种工艺,不只是展品,而是街名、校名、车站的名字。它不再只是摆放在玻璃橱窗里的“非遗”,它活在城市的日常语言中。

这就是景泰蓝。

这门曾在宫廷中熠熠生辉的艺术,如今有了自己的城市坐标—地铁14号线的“景泰站”。

从外表看,它与其他车站并无二致,但步入站厅,脚步会不自觉慢下来:3米高、20米长的巨型壁画铺满墙面,描绘的是景泰蓝工艺从铜胎到掐丝、点蓝、焙烧的完整工序流程。

白色立柱则被“缠枝莲”图案缠绕,蓝、绿、红、黄、粉、白交错,恍如身处一座缓缓呼吸的博物馆。

这一切装饰,均由北京珐琅厂设计制作—这是景泰蓝最权威的传承地之一。

这座城市,不只为它建了一座地铁站。

还有景泰街,一条安静却意味深长的街巷,名字朴素,却镌刻着这门技艺的城市记忆。

还有景泰蓝博物馆,在这里,非遗不只是展示,而是被讲述、被触摸、被重新理解。

景泰蓝不再是遥远的宫廷遗物,而是一段可以走近、可以听见的文化回响。

在北京,这门工艺有了新的方式被理解—它不必高悬庙堂,不必沉睡宫墙,它可以是车站的一束灯光,是走廊的一面墙,是你每天上下班路上不经意瞥见的一抹蓝。

这就是“京粹”—景泰蓝的第二人生,不在展柜,而在人间。

尾声 · 蓝仍在,心可温

景泰蓝,不只是皇宫深处的旧器,也不只是展柜里的非遗标本。

它是铜与火的记忆,是手与心的延续,是一门在沉静中生长的技艺。

如今,它安静地躲进北京的一座地铁站、一条街道、一间教室、一面墙,

不高声,不炫耀,只在你不经意的目光里,悄悄发亮。

当你下一次搭乘地铁,听见“景泰站”三个字,

或者在某场国礼展示中,看到那熟悉的蓝釉闪光,

请记得:

这不仅是一个颜色,更是一种来自千年火焰的文明温度。

它未曾熄灭,只是学会了用更温柔的方式,留在我们身边。

《景泰蓝·十二章》

01

蓝非天成,而由火铸,千年技艺,始于烈焰。

帝王赐名,铜胎掐丝,从此一种蓝色,冠以王朝之姓。

02

北京以蓝铭记帝气,高铁以速传承古意。

一城旧色,一轨新声,文明在静与动之间交汇。

03

不是每一种蓝都能名为景泰,

须经数焰之炼,百工之合,方得一器。

04

掐丝如笔,点蓝如辞;

每一线纹皆是天命,每一抹光皆是人心。

05

若说瓷是白的信仰,那珐琅便是蓝的誓言;

若说纸上存诗篇,铜火中亦藏史书。

06

宫墙未必锁得住技艺,

当它穿过庙堂,便成万家之光。

07

红楼中的火盆静燃,乾隆席上的独尊,

皆是一器之贵,不只因美,而因承载。

08

一件景泰蓝,是时间打磨的帝国简牍,

沉默如碑,光华如铭。

09

世界可忘,却仍有城市为它命名:

“景泰”,一字千钧,刻在街巷与轨道上。

10

地铁里有蓝在发光,不言不语;

那是非遗不老,是文明低语。

11

有一种火,不燃木,不炽身,只炼心;

它不在炉中,而在人手指间缓缓延续。

12

这不是颜色,这是信仰;

这不是器物,这是中国在说话。

歌曲 《流光溢彩》|景泰蓝 ✧ 京沪・京广・京张・京哈高铁 ✧ 北京

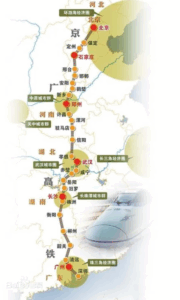

高铁之上,蓝色随行:四条线路的非遗之旅

“若一门工艺能搭上高铁,它便不再只是历史,而是奔赴未来的旅客。”

景泰蓝,诞于宫廷,却不止于陈设。

它应乘风而行,应随铁轨而动——

在这个飞速前行的时代,让一抹火中炼出的蓝,穿越城市,抵达山河。

而北京,是这抹蓝色的原点,亦是四条高铁线的交汇处。

以此为心,从南至北、由东而西,景泰蓝踏上了它的旅程。

京沪高铁:蓝,南下成章

图片来源:京沪高速铁路

从北京出发,向着江南水乡一路疾行,

穿越天津、济南、南京,直抵上海虹桥,

这是一条连接皇家气度与江南雅致的文脉之线。

在这条线上,景泰蓝不再只是北京的符号,

它走进南京的六朝遗韵,走进苏州的园林气息,走进上海的摩登展馆。

蓝釉之下,帝都的稳重遇见江南的清丽,

一件国礼之器,也可以成为当代文创的灵感源泉。

京广高铁:火色南行,文脉共鸣

图片来源:京广高速铁路

沿着京广高铁一路向南,

石家庄、郑州、武汉、长沙、广州如珠落玉盘般依次展开。

这是景泰蓝由北而南的传承之路,

它走入中原的腹地,进入荆楚之地,抵达岭南之城。

正如烧蓝所需的高温反复,这条路线也如火般淬炼景泰蓝的文化传播:

从王朝礼器走向南方生活,

从工艺审美走向多元市场。

每一站,都是一次蓝色的试探,

是传统在不同文化肌理中寻找回声的努力。

京张高铁:冬奥之间的蓝色丝线

图片来源:京张高速铁路

从北京北站驶往张家口,

这是一条因冬奥而新生的高铁线路,

也是非遗文化走向新时代展陈空间的风之走廊。

景泰蓝随车而行,不再只是历史的陈列,

而成为京津冀文化旅游中的一个停顿、一声注脚。

在崇礼雪山与长城余脉之间,蓝与白互映,

铜火之蓝与冰雪之白,构成一种出人意表的审美并置。

在这里,景泰蓝不再是温室之物,

而是走入自然,走入当代表达的旅者。

京哈高铁:蓝意北上,跨越冰封

图片来源:京哈高速铁路

北京朝阳至哈尔滨西,

穿越承德、沈阳、长春,北方大地铺展在车窗之外。

这是一条由温润之蓝穿越冰雪之地的旅程。

正如珐琅在烈火中不裂,景泰蓝也能在严寒中不息。

它带着温度与光泽,抵达长白山下的木屋,

在东北边疆重新激活人们对“工匠”与“美”的记忆。

这不是一次简单的文化传播,

而是一种美学的接力,一种东方精工对北方厚土的问候。

一条线,一抹蓝,一次点亮

如果说景泰蓝是火中炼就的沉静,

那么高铁便是风中行进的翅膀。

四条高铁线,从北京出发,

带着一抹蓝,穿过城市、田野与雪原,

不仅将这门非遗技艺播撒四方,

更让它从历史的静物,成为未来的旅者。

下一站,

也许是你与景泰蓝在旅途中的偶遇,

在高铁窗边的目光中,在候车厅里的一次驻足,

在纪念品中的一件小物,

你会忽然明白:

那不是器物,是文明在行进中发出的光。

本文借助AI 整合生成 | 资料来源:

📜 本作品已提交版权保护程序,原创声明与权利主张已公开。完整说明见:

👉 原创声明 & 节奏文明版权说明 | Originality & Rhythm Civilization Copyright Statement – NING HUANG

节奏文明存证记录

本篇博客文为原创作品,由黄甯与 AI 协作生成,于博客网页首发后上传至 ArDrive 区块链分布式存储平台进行版权存证:

- 博客首发时间:请见本篇网页最上方时间标注

- 存证链接:566bb8a6-1356-47c6-acbf-e8d6e18a2c60

- 存证平台:ArDrive(arweave.net)(已于 2025年7月5日 上传)

- 原创声明编号:

Rhythm_Archive_05Juli2025/Rhythm_Civilization_View_Master_Archive

© 黄甯 Ning Huang, 2025. All Rights Reserved.

本作品受版权法保护,未经作者书面许可,禁止复制、改编、转载或商用,侵权必究。

📍若未来作品用于出版、课程、NFT或国际展览等用途,本声明与区块链记录将作为原创凭证,拥有法律效力。