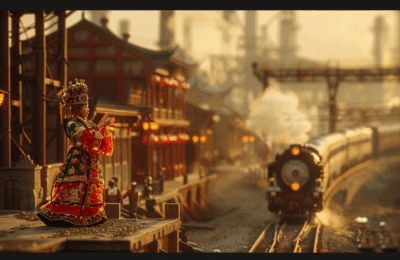

《滦河评韵》| 评剧 · 京唐城际 · 唐山

评剧,这门诞生于滦河岸边的北方唱调,从“莲花落”的地头乡音出发,借着成兆才之手成为国家剧种。唐山是她的摇篮,如今,她乘着京唐城际穿越时代的长廊,再次在人们心头唱响。这篇文章以诗意笔触串联起评剧的源流、唱腔、人物与城市,讲述一段跨越百年的文化回响。Pingju—a northern melody born on the banks of the Luan River—rose from the rustic lianhua-luo street ballads and, through Cheng Zhaocai’s hand, became a national opera form. Tangshan is its cradle; today, riding the Beijing–Tangshan intercity line, it travels the corridor of time to sing once more in people’s hearts. This essay threads together, in a lyrical register, Pingju’s origins, vocal style, key figures, and the city that nurtured it—telling a century-spanning cultural echo.