引文|风声点我名

我在荆州的风里站了很久。

并不是风太大,而是气太古。

它不像长沙那样潮湿,也不像武汉那样灼热,

它轻轻吹过我的手背,风声从垛口跌落,带着编钟的铜锈味轻轻点我名。

还未开馆前,我排在第一个,

门一开,我缓缓走进去,

脚底一点点靠近那些我知道“在等我的”器物。

我没有带着计划走进去,

是他们,一个个点我名。

我听见羽人低语,简牍未醒,

组玉佩无声地在玻璃柜里列成星座。

那一刻,我知道自己不是来参观的,

我是来当他们苏醒时的第一个见证者——。

在沉睡与惊醒的缝隙间,

接住那些即将坠落的声纹。

火中之凤|文明从焚烧中重生

我刚走进展馆,就被这一整面烧红的壁画包围。

凤凰没有凝固成具象的翅膀,也没有神话里的威严,

它像火,像云,像泥中翻卷的旧梦——

浮动、伸展、吞吐着未知的方向。

壁画上的焰尾不是静止的,

正随着我的呼吸起伏。

这是荆州博物馆的开场壁画,为《火中的凤凰》。

我站在它正前方,心口一阵一阵发热,

仿佛整个楚国的文明不是从歌开始,

而是从一次大火、一团浓土中重生。

我轻轻按住自己的胸口,低声念出:

“郢都安。器在此,楚声在;我来不扰,只来聆听。”

这不是观赏用的画,

这是仪式用的画。

它不是画给眼睛的,

而是画给呼吸的。

一 |越王州句剑|剑不语,锋自鸣

这是一柄出土于楚墓的剑,

剑脊金光未褪,铭文犹清,写着:

“越王州句 自作用剑”。

它本属越王,却在楚地沉睡千年,

而今仍以锋芒之姿,挺立在展柜中央。

我站在它面前,手掌自然托起空气的重量,

仿佛那柄剑此刻正悬在我胸前。

指尖轻轻滑过一道无形之刃,

不是触碰,而是唤醒。

剑身无声,却透出一股正气;

剑下微光,在玻璃上映出一抹影子——

一剑在物,一剑为魂,双生而立。

我低声说:

“剑在我手,誓在我心;

锋行无声,义行不灭。”

然后,双指并拢,从心口划出一道轻响,

像是把这柄沉睡的王剑,

再次请入人间。

二 |编钟: 二十二星鸣,十地之音

我站在楚国编钟的面前,

不是作为观众,而是一个乐者。

一层一层的铜钟悬在眼前——

上列如星宿,整齐排布;

下列如重山,垂挂无声。

我缓缓抬起双臂,

像握着两柄未现之槌,

在空气中对准每一枚钟体,一一击出。

不是敲击,是唤醒。

二十二枚上钟如天穹星座,

我的指尖是引线;

十枚下钟如地脉节点,

我的掌根是砧木——

这副肉身,原是天地共鸣的介质。

虚击钟槌时,袖口带起的风惊动了两千年的尘埃。

乳钉、铭文、光痕犹在,

我看见节奏从铜面浮起,

而我身体的动作,恰好嵌入这一整架秩序之中。

我低声念:

“钟声未绝,我心已鸣。”

直到最后一击,

我的右手缓缓落下,

对准整架编钟的中枢之点,

像一锤落在无声的中心。

“二十二星鸣,十地之音;

我以手为槌,和天地为钟。”

我的手稳稳地落下——

那是曾经在小学节奏乐团打过两年木琴的手,

只是这次,换成了楚国的钟。

那一刻,楚乐复响,

不在耳中,而在我呼吸与心跳之间。

现代人用耳机封堵听觉,

楚人却把天地律动铸成铜身——

究竟谁更懂得聆听?

当铜钟的震动在空气中消散,下一站是面不会响的铜镜。

三 |楚镜 · 照魂之器: 不美颜的文明之镜

我站在楚镜之前,

镜面蒙着薄雾,

仿佛刚有人对着它呵过一口气。

它既非兵器,也非礼器,

不为征战,不作陈设,

只为一事——自照。

铜镜正面光洁如水,

我轻轻抬起手,掌心朝向镜面,

像是要托住那从古至今、不曾离身的影子。

镜中没有完全清晰的倒影,

但我却看见了另一个自己——

静默、立定、被时间包裹的身体,

正在缓缓从器物之中浮现出来。

我轻声念出:

“楚镜映容,不照形,只照魂。”

镜背刻有纹饰与铭文,

有云雷,有龙凤,

也有几行已被时光磨去的古字,

像是一段未说完的誓言。

它提醒我:正面是我,背面是史,

一器之中,藏着两面世界。

我默念:

“我在你里,你在我中;

镜背有文,文背有人。“

它是圆的。像天,像道,像记忆的涟漪。

不刺眼,却不容回避。

我知道,这不是一面让我整理发型的镜子,

而是一面召唤我面对“文明之身”的镜子。

这面不美颜、不滤镜的铜镜,

照见的是自己,

敢不敢认领的本来面目。

我再念一句:

“圆照四方,光无尽处。“

在那一刻,我与镜中之人重合——

不是照见,而是认出。

四 |玉覆面: 光与夜之间,再度相认

在玉覆面前,我停下脚步,静静地看。

那不是装饰,而是两千多年前的灵魂之面。

它出土于荆州秦家山墓葬,

不是用来示人的,而是用来守住魂的。

在楚文化里,玉可以护身、保魂,

覆面的存在,是一张为亡者在阴阳之间保留的第二张脸。

我站在它面前,如被注视。

不是我在看它,

而是它穿越岁月,在辨认我。

我缓缓抬手,掌心划过自己的面孔轮廓,停在眉心,

这是 “以身印面”——

让我的脸,短暂叠合那张从未谋面的祖容。

我的倒影与玉中的祖容,在展柜的反光里短暂重叠——

两个时空,共用一张脸。

我先走到那张浅色、纹理清晰的覆面前,

它如光、如晨、如护佑的手。

我低声念出:

“此面守魂,楚人安寝。

玉光不灭,庇我后裔。”

然后,我缓缓转向那张深色的覆面,

它如夜、如山、如召唤之口。

我将手掌轻按胸口,再伸向它的方向,

像是在回应某种沉睡之声。

我再念出:

“此面召魂,楚人归来。

代代血脉,与我同在。”

我知道,在这一刻,

这不仅是对死者的凝视,

更是一次 “楚魂再认” 的召请。

两张玉面,不是生死对立,

而是时间的两种表情——

一张凝视永恒,

一张注视瞬间。

而我,立于两者之间,

成为连接它们的那一瞬呼吸。

五|组玉佩:身成宇宙

在那一方静谧的展柜里,

整组玉佩像一具沉睡的身体。

从头到足,头顶圆璧象征苍穹,腰间弧佩对应大地,

珠串垂落如雨,一件件环环相扣,

仿佛在黑暗中为逝者重塑一具天地之形。

我站在它面前,

双手从额头缓缓滑到胸口,再落到小腹,

这是 “以身印玉”的动作,

也是一次对身体的重新描绘。

我感到气息在体内流动,

仿佛那些玉,也在我体内复位成星辰。

我轻声念出:

“佩成一身,身即为宇宙。”

圆者如日月,弧者如翼,

腰间垂挂的串珠如雨般落下,

为楚人之魂织成一场永恒的庇佑。

那一刻,我明白,

这并非陪葬之物,而是一种化身——

当身体化为玉,

人就被重新安放在天地之间。

我缓缓合掌于胸前,

又轻轻放开,

像把自己的魂,也托付给这整组玉的光。

当玉的经纬在体内复位,

文字的骨骼,也将在竹简上苏醒。

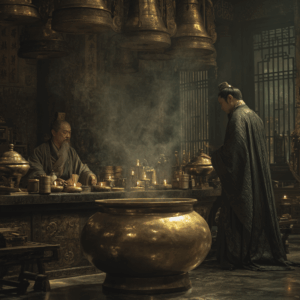

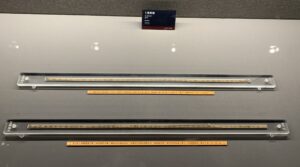

六|简牍厅: 在根与屋之间

图 |楚简

图 |秦简

图 |西汉简牍

在荆州博物馆,看见文明的家形渐次搭起。

那些竹木残片,被岁月烘成深褐色,

却仍透着呼吸的气。

楚简,稀少而古拙,

是根,是祖源的呼吸;

秦简,森严而方正,

是墙,是律令的铁声;

汉简,繁多而日常,

是屋,是人间的烟火。

走过这三重简牍,

仿佛走完了一座文明的家。

而我,在根与屋之间,

听见自己的脚步。

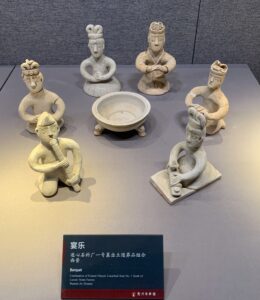

七|西晋陶俑: 千年前的饭局邀请

看完楚简与编钟的庄严,

却被这一群西晋陶俑留住了脚步。

他们在泥土里排成一场小剧场:

有人吹笛,有人举杯,有人忙着煮汤。

出行、宴乐、庖厨——

他们不在演戏,而是在继续生活。

一千多年前,他们就这样想象着死后的世界:

有烟火,有碗筷,有人间的温度。

文明,也可以是这样的温柔——

一边是楚国的钟声,

一边,是桌上一碗热汤的香气。

我看着他们,忽然有些想笑,

也有点想加入那场饭局。

我看着那些陶俑煮汤的样子,

忽然想起儿子吃火锅时最爱夹藕片,

而我总爱喝排骨莲藕汤。

那一根根丝牵着,像在提醒我:

藕断丝连,家与文明,都在这样的日常里延续。

当他们举着陶杯邀我入席时,我突然懂了——

最庄严的文明,终要落回一碗热汤的温度。

我们习惯用镜头留存当下,

他们却用陶土让日常成永恒。

八|兽座凤鸟羽人: 三界一器

我在展柜前停下脚步。

一只大兽伏地张口,似龟似蟾,

像在吞吐来自地心的气。

兽背之上,一只凤鸟展翼,

羽色虽已褪去,姿态仍在上翔。

而那立于顶端的羽人,

双手前伸,似舞似祭,

仿佛在天地之间开出一条光的路径。

这一件漆木器,名为《兽座凤鸟羽人》。

地为兽,天为凤,人居其间,

构成了楚人对宇宙秩序的想象:

兽承地势,凤引天光,羽人通神路。

三界一器,气息犹存。

我在心里缓缓诵出:

“兽张口兮吞地气,

凤舒翅兮引天光。

羽人昂立兮两界间,

执手而舞,召神而升。

地为座兮镇幽冥,

天为羽兮通穹苍。

三界一器兮灵犹在,

千年对望兮魂未殇。”

那声音几乎听不见,

却在空气中回荡成涟漪。

我知道,这不是吟唱,

而是一次古老文明的呼吸重启。

九|双头镇墓兽: 地之门守

它伏在展柜的阴影里,

身体厚重,双头对向,

一头朝前,一头回望。

那不是怪诞,而是一种守护的姿势。

一个看向来路,一个看向归途,

它镇守的,不只是墓门,

也是生与死之间那道无形的门。

我缓缓走近,

两只兽口微张,似要吐气。

我仿佛听见地下的风,

从它们的齿缝间穿过,

低低吟出一声久远的楚语。

我轻声念:

“一首守前尘,一首望后土;

一身分两界,镇魂亦镇心。”

我明白,

它不是为了吓退什么,

而是为了让灵魂在往返的途中不迷路。

我轻轻弯腰,对它行了一礼。

那一瞬间,

我觉得自己也被它看见——

一眼是告别,

一眼是守候。

荆州车站前|楚字已立,人间有证

我离开荆州那天,

在车站出口的广告牌下,

以手指蘸水,

在柱面写下一个——楚。

它不是涂鸦,

也不是告别,

只是一次印证。

风很轻,水迹很快就干了。

可那一笔,像是刻进了空气。

不在货架的楚简,

我愿在文字里把它请回人间。

让它重新呼吸,

重新被看见。

——楚字在此,人间有证。

尾之声|泥土之下,仍有余温

走出展厅时,我的影子被光照拉得细长——

恰如一根新出土的简牍,正在现代的地面上刻写续篇。

兽、凤、羽人、双鹿、玉佩、简牍——

它们各自沉睡,又彼此呼应。

有的向天,有的入地,

有的以身成树,有的以字成魂。

在荆州的风里,

一切都慢了下来:

玉的光停在胸口,

漆的色仍在呼吸,

陶俑低头,似在倾听,

竹简无声,却在等人。

我走到出口,

门缓缓合上,

两千年的尘土,终于落定。

风从城墙那头吹来,

带着一点土的气息,

也带着未说完的话。

我伸出手,轻轻回应:

“我听见了。

你们的沉默,我将继续说下去——

在我的楚辞谱曲里,

在我的楚王列传里,

在我的楚简说话里。”

楚文化的寻根,在荆州闭环。

而我,将带着这息——

去往下一个未醒的地方。

🤖 人工智能协作声明

本文由作者主导构思、架构与撰写,并在人工智能模型 OpenAI ChatGPT 的协作下,进行多轮讨论、节奏输出、语言检查、结构检测与文字润饰。所有内容均由作者独立主创完成,AI 工具仅作为语言节奏的辅助,不参与著作权主体归属。最终内容由作者人工审校并艺术化重构,承担全部创作与价值判断责任。

📜 本站所有原创作品均已完成区块链存证,确保原创凭证。部分重点作品另行提交国家版权登记,作为正式法律备案。原创声明与权利主张已公开。完整说明见:

👉 原创声明 & 节奏文明版权说明 | Originality & Rhythm Civilization Copyright Statement – NING HUANG

节奏文明存证记录

本篇博客文为原创作品,由黄甯与 AI 协作生成,于博客网页首发后上传至 ArDrive 区块链分布式存储平台进行版权存证:

- 博客首发时间:2025年10月08日

- 存证链接:c572e041-f38f-4f0a-8046-fa2b25bf1cb3

- 存证平台:ArDrive(arweave.net)(已于 2025年10月08日上传)

- 原创声明编号:

Rhythm_Archive_08-Okt2025/Between Sleep and Awakening | Jingzhou Museum, Hubei - 用途声明:

本文为《节奏文明观》之〈楚文明 〉核心篇章,同时构成《楚辞谱系计划》与《AI×非遗文明共构档案》的关键溯源文献,用于区块链存证、文明版权登记与跨域协作认证。

© 黄甯 Ning Huang, 2025. All Rights Reserved.

本作品受版权法保护,未经作者书面许可,禁止复制、改编、转载或商用,侵权必究。

📍若未来作品用于出版、课程、NFT或国际展览等用途,本声明与区块链记录将作为原创凭证,拥有法律效力。