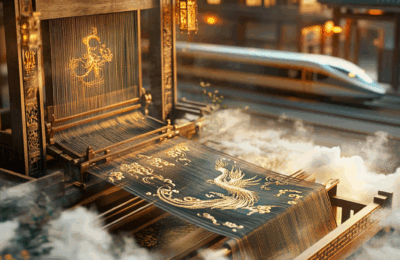

《寸锦寸金》|南京云锦 · 京沪高铁 · 南京

在这段穿越云影与丝线的旅途中,南京云锦与沪宁高铁展开一场跨越千年的哲思对话。从江宁织造府的针黹慢工,到高铁列车的时速飞驰,传统与现代并非对立,而是一体两面的织造之术。本文循着《红楼梦》的锦绣遗梦,走入匠人的世界,亦跃入钢轨下的未来。On this journey through drifting clouds and silken threads, Nanjing Yunjin brocade and the Shanghai–Nanjing high-speed rail engage in a dialogue of philosophy across a thousand years. From the slow, meticulous needlework of the Jiangning Weaving Bureau to the velocity of a bullet train, tradition and modernity are not opposites but two faces of the same art of weaving. Following the brocaded dreams of Dream of the Red Chamber, this piece steps into the artisans’ world—and leaps as well into the future that hums beneath the steel rails.